原核生物的有氧呼吸过程十分复杂,极其巧妙,令人惊叹。

过程需要大量酶的参与,透过一连串的反应步骤,葡萄糖、氨基酸和脂肪酸等被彻底氧化分解,成了更小的分子,能量被转移到还原性氢(化合价为+1的氢)中。最后经过一连串的电子传递链,氢被氧化生成水;原本贮存在其中的能量,则转移到了ATP分子上,供生命消费。

糖酵解过程

“有氧代谢”与“无氧代谢”都有糖酵解这一起始。但有氧代谢继续进行了三羧酸循环以及氧化磷酸化步骤,这种反应发生在真核细胞的线粒体以及原核细胞的胞浆中。

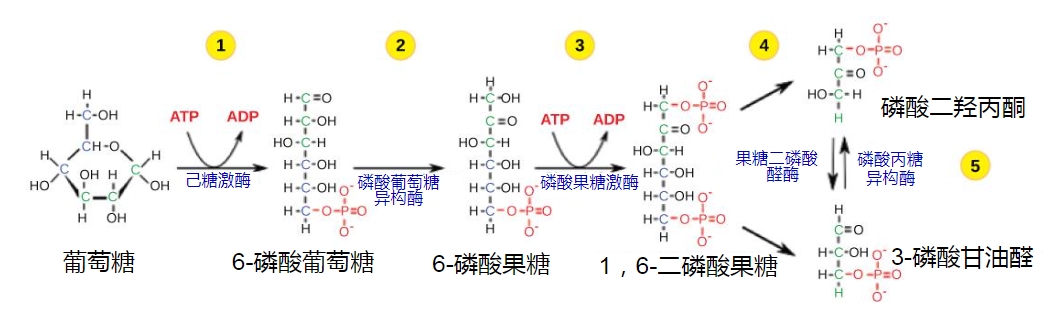

图/糖酵解作用总览

以葡萄糖为例:

第一步:

第一步还是糖酵解的一系列反应。如上面所列:葡萄糖在己糖激酶的催化下磷酸化生成葡萄糖-6-磷酸,然后经异构酶催化转换为果糖-6-磷酸,再经果糖激酶催化再次磷酸化生成果糖-1,6-二磷酸;在丙糖阶段,果糖-1,6-二磷酸在醛缩酶催化下裂解生成磷酸二羟丙酮和甘油醛-3-磷酸,后者在甘油醛-3-磷酸脱氢酶催化下生成1,3-二磷酸甘油酸,同时使NAD+还原为NADH(烟酰胺腺嘌呤二核苷酸)然后1,3-二磷酸甘油酸在甘油酸激酶催化的底物水平磷酸化反应中生成ATP和3-磷酸甘油酸,3-磷酸甘油酸经变位酶催化转换为2-磷酸甘油酸,再经烯醇化酶催化形成磷酸烯醇式丙酮酸,最后在丙酮酸激酶催化的又一次底物水平磷酸化反应中生成丙酮酸和ATP。

然后是第二步丙酮酸脱羧,第三步三羧酸循环,第四步电子传递和氧化磷酸化。

丙酮酸脱羧发生在原核生物胞浆和质膜上。它架起了糖酵解与三羧酸循环这两个重要代谢途径之间的桥梁。由丙酮酸脱氢酶复合体所催化。是一个将丙酮酸通过脱羧反应而产生乙酰辅酶A并释放还原等效物还原型烟酰胺腺嘌呤二核苷酸与二氧化碳的反应。

第二步:

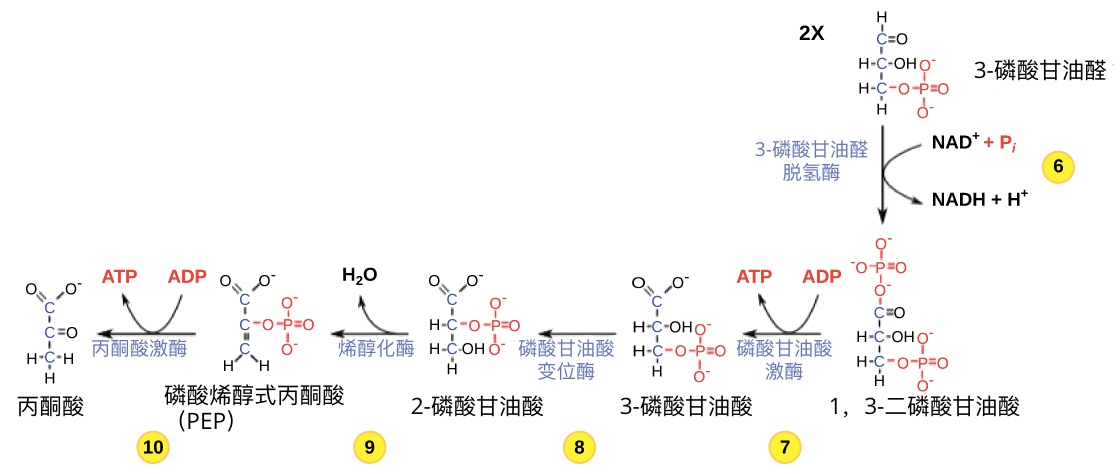

图/丙酮酸脱氢酶复合体反应机理

丙酮酸脱羧:

A、丙酮酸与酶的硫胺素焦磷酸基团(TPP)相结合,丙酮酸上的羧基变成CO2被去掉,形成羟乙基硫胺素焦磷酸。

B、羟乙基转移到硫辛酰胺这种辅酶上,硫辛酰胺上的二硫键可当氧化剂,于是羟乙基被其氧化变成乙酰基,形成了一个硫酯键,而硫胺素焦磷酸变回原样。

C、在二氢硫辛酰基乙酰基转基酶的作用下,携带着乙酰基的硫辛酰胺将乙酰基转移到辅酶A上形成乙酰辅酶A。

D、二氢硫辛酸被二氢硫辛酰基去氢酶催化脱氢,以再次回到氧化,同时氧化型黄素腺嘌呤二核苷酸变为还原型。

E、最后,还原型黄素腺嘌呤二核苷酸被酶催化,将氢转移给氧化型烟酰胺腺嘌呤二核苷酸,重新生成氧化型回到第四步中。

第三步:

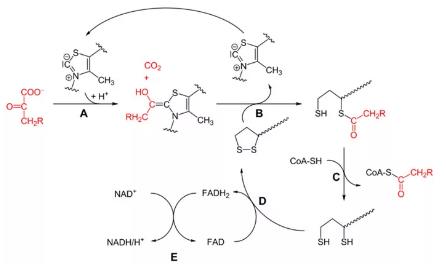

图/三羧酸循环过程

三羧酸循环(柠檬酸循环)发生于原核生物的细胞质中,简示过程如下:

1、乙酰-CoA(乙酰辅酶A,是活化了的乙酸)与草酰乙酸缩合形成柠檬酸。催化酶为柠檬酸合成酶。

2、柠檬酸异构化形成异柠檬酸。顺序:柠檬酸顺乌头酸 异柠檬酸。催化酶为乌头酸酶。

3、异柠檬酸在异柠檬酸脱氢酶作用下脱氢脱羧生成α-酮戊二酸。草酰琥珀酸是中间产物。

4、α-酮戊二酸氧化脱羧形成琥珀酰CoA。α-酮戊二酸脱氢酶系参与。

5、在琥珀酸硫激酶的作用下,琥珀酰-CoA的硫酯键水解,生成琥珀酸和辅酶A。在细菌中释放的自由能直接生成ATP(不经过GTP)。

6、琥珀酸脱氢形成延胡索酸。琥珀酸脱氢酶参与,辅酶是FAD(黄素腺嘌呤二核苷酸)。

7、延胡索酸与水化合而成L-苹果酸。参与,延胡索酸酶。

8、L-苹果酸脱氢形成新的草酰乙酸(供下轮循环使用)。参与,L-苹果酸脱氢酶。

这一步骤实际上非常复杂,此处略说而已。

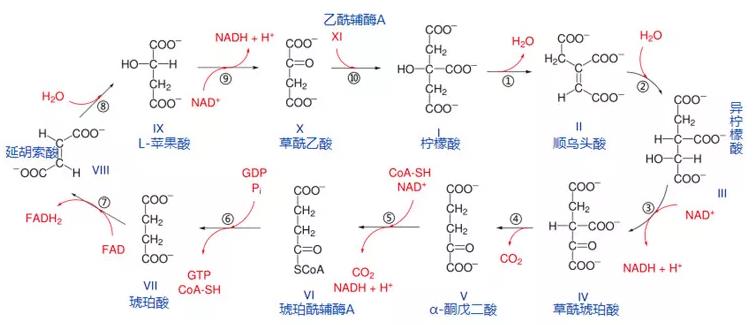

三羧酸循环

“三羧酸循环”是最经济、最有效率的氧化系统,是糖、脂、蛋白质等有机物在生物体内末端氧化的共同途径。

经过上述步骤,产生的能量还只是很少一部分,还有大量能量随着分解过程被转移到了几种辅酶所携带的质子也就是还原性氢上。这些携带还原性氢的辅酶经过一系列被称做电子传递链的酶,将氢经过不同的细胞色素最终传递给了氧原子生成水分子。

呼吸链在真核细胞是线粒体内膜上一系列通道蛋白和酶的总称,原核细胞以细胞质膜内褶完成类似的活动。

呼吸链的实质是将高能电子经过一系列受体传递,电位逐渐降低,最后与质子和氧原子结合生成水。电子被传递的同时,导致了膜内外的电势差,引起质子的穿膜移动推动ATP合成酶合成ATP,这一过程通过内膜上的通道蛋白和一个ADP磷酸化的过程耦联,当电子被传递,可以导致生成ATP,这一过程被称为氧化磷酸化。

氧化磷酸化

“氧化磷酸化”是细胞呼吸的最终代谢途径,是产生“能量通货”ATP的主要步骤。细菌是靠横过质膜造成质子梯度,来合成ATP的。

化学渗透假说将这一过程概括如下:

1、NADH的氧化,其电子沿呼吸链的传递,造成H 被3个H泵,即NADH脱氢酶、细胞色素bc1复合体和细胞色素氧化酶从线粒体基质跨过内膜泵入膜间隙。

2、H泵出,在膜间隙产生一高的H浓度,这不仅使膜外侧的pH较内侧低(形成pH梯度),而且使原有的外正内负的跨膜电位增高,由此形成的电化学质子梯度成为质子动力,是H的化学梯度和膜电势的总和。

3、H通过ATP合酶流回到线粒体基质,质子动力驱动ATP合酶合成ATP。

在真核生物的粒线体内膜上,有四个膜蛋白复合物和脂溶性电子载体,用于将还原电势转化为跨膜的质子梯度。

复合物I(质子泵)

即NADH脱氢酶,或称NADH-辅酶Q还原酶,以黄素单核苷酸和铁硫簇为辅酶,用NADH将辅酶Q还原为QH2,同时泵出质子。

复合物II

即琥珀酸-辅酶Q还原酶,是个跨膜蛋白复合物,是三羧酸循环的一部分,用琥珀酸以共价结合的FAD为辅酶将辅酶Q还原为QH2,不泵出质子。

复合物III(质子泵)

即辅酶Q-细胞色素c还原酶。细胞色素c是重要的电子载体,在复合物Ⅲ和Ⅳ之间传递电子。

复合物IV(质子泵)

即细胞色素c氧化酶。复合物IV是电子传递链的终点,氧气在此被还原生成水。

上面是蓝细菌的呼吸流程与细胞中的化学反应。

它告诉我们:

生命从一开始出现就是极其复杂的,在惊人的复杂性之外,还有各种程序惊人的精确性。

科学家的解释

国内大学课本对此语焉不详,刻意回避。

地球一冷却,细胞生命就已经出现。就算进化的思路正确,复杂的细胞结构在“地质年代极短暂的时间内形成”一说,也令人难以置信。

脱氧核糖核酸构造的发现人之一弗朗西斯·克里克(Francis Crick)非常了解细胞生命惊人的复杂结构,他深深知道,从地球开始形成,很难有足够的时间让无机物进化成生命,他干脆把目光投向了外星。

热力学第二定律告诉我们,一切只能越来越乱:耗散结构论并不能真正振衰起敝,起死回生。提倡生命自组织学说的真正内行,“都承认其理论只是建筑在抽象的数学原理及新颖的电脑模式上,而不是基于经验性的资料及实验结果”。

翟中和院士告诉我们:

“我确信哪怕一个最简单的细胞,也比迄今为止设计出的任何智能电脑更精巧”(翟中和院士等主编的《细胞生物学》,这句话已经上了中学课本)。

《生命来源的七项线索》一书作者凯恩斯(A.G.Cairns Smith)说:

“最简单的生物细胞就具有无比的复杂构造,必须每一复杂的部分恰好配合,才能使细胞继续生存……

我们印象最深刻的是生物有其内在的灵巧,看起来好像是全部被设计而来,好像是有目的……

一个最明显的特色,乃是我们能想象的最简单的生物,与地球当初能形成的物质,两者之间有天壤之别”。

(譬如原核生物DNA聚合酶沿着模板前进,一旦核苷酸配错,就不再前进,而是回来把错的核苷酸换下)。

著名的詹腓力(Philip E. Johnson)教授说:

“最简单又能独立生存的生物是单细胞细菌,可说是一种最小型的、极其复杂的结构。

最具尖端科技的太空船与活细胞相比,只显出太空船的粗糙。就算我们看比细菌简单不知多少万倍的东西(例如核酸),假定它可以开始达尔文式的进化,就算可能经过了数以亿年计算的光阴,借偶然机遇组成构造的概率,实在低得荒谬无比”。

华东理工大学的生物学家们断定:

“原核生物细胞能量和物质代谢的途径是一个很复杂的网络”。

物质有限的自组织能力,是不是可以把简单的有机物组织成这样复杂的结构,深可怀疑。

陆地海中的氨基酸分子,在紫外线和雷电等等的“帮助”下,是不是可以“偶然”地合成一个如此复杂的细胞深可怀疑。

“隔行如隔山”的隔膜,再加上刻意的误导,并不能永远掩饰真理。正如网友所说:

上个世纪“九十年代中期,电子显微镜及生化技术的发展,让科学家们在镜头下看到了生命的基本单元‘细胞’是那么复杂而不可思议,用肉眼就能证明达尔文理论的失败”。

面对现代生物化学所揭示出来的极为复杂的细胞结构,进化科学界几乎完全瘫痪。

英国自然博物馆的资深古生物学家帕特森(Colin Patterson)在演讲中向在座的专家问了一个问题:

“你们能告诉我进化论里面的那一条、任何一条……是你确实知道、完全无误的真理呢?我曾问过自然博物馆地质部的人员,我所得到唯一的答案是完全的静默。

我又问芝加哥大学进化形态学讲座的听众,内中有一群很著名的进化论学者,等了很久还是一片沉寂。

最后有一个人说:“我确知的只有一件——就是在高中课程内不应该教进化论。”

《审判达尔文》的作者詹腓力感叹:

“要解释当初生命如何开始,最基本的难题是生物的结构太复杂了。仅从理论上说,除非生物已经存在,而且能够繁殖,不然达尔文式的选择毫无设计的功能”。

“退一万步来说,就算早期地球上具有生命构造所必需的化合物,我们还是面对死路一条,因为我们没有理由相信在原始汤羹中互碰互撞的化合物会有产生生命的趋向。虽然今天用高明的科技可以复制生命系统中的某些部分,但科学家用尽他们的智慧尚且不能直接从氨基酸及糖类制造出细胞来,那么当年还没有科学家智慧的时候,怎能施出这样的招术呢?”

《纽约时报》:

1996年,世界各地的科学家利用最佳的电脑程式,设法解答一长串氨基酸组成的单一个蛋白质分子,到底怎样摺叠成复杂精细的形状,结果是失败……

科学家估计,普通大小的蛋白质分子由100个氨基酸组成,如果要凭着尝试每一种可能的构造去解决摺叠的疑问,就要花1027(一千个亿亿亿)年才行。

英国天文学家弗雷德·霍伊尔(Sir Fred Hoyle)爵士认为,氨基酸无用的排列方式多不胜数,真正教人费解的是,氨基酸却是以某种方式排列的,使这一连串分子具有独特的属性。他说:

“生命凭着自然界各种盲目的力量碰巧产生的可能性,实在微乎其微。”

生命从原始汤羹中自然而然形成的机会,好比“一阵旋风吹到一片充满各种破铜烂铁的废物堆之后,突然组成了一架波音747飞机”。与其接受这种极微的可能性,还不如接受上帝。

英国化学家伯纳尔(John Desmond Bernal)教授在《生命起源》说:

“我们用严谨的科学方法去验证这个理论〔生命的自然发生〕,就很可能在过程中不止一次证明生命根本是无法自行产生的……教人苦恼的是,地上的生物实在千姿百态,于是相信生命可以自然产生的人为了给生命的起源一个解释,只好曲解他们的论据。”

波兰著名遗传学家马切依·吉尔蒂克(Maciej Giertych)说:

“细胞里的DNA、RNA和蛋白质复制系统都是非常复杂的,这一切必定从起头就是完善无疵的。如果不是这样,生物系统就无法存在了。惟一合理的解释是,这些巨量的信息出于某个有智慧的根源。”

美国生化专家迈克尔·J·贝希(Michael J·Behe)在1996年出版了《达尔文的黑盒子:生化理论对进化论的挑战》(Darwin's Black Box),震撼了世界科学界。

贝希认为,达尔文提出进化论时,生物对他来说好比是黑盒子,他完全不明白生物在分子层面的精密组织,误以为细胞非常简单,很容易从无生命的物质演化而来。但今天这个黑盒子已被打开,科学家已瞭解到多种生命功能的化学机制,其中所牵涉的生化过程极度复杂。

贝希在书中详细介绍了细胞中复杂的生化系统,他说:

“如果你想在生物化学的文献中,找科学论文来解释生化系统,如何一步步渐渐进化而来,你会非常吃惊,因为‘一篇也没有’。”——没有人能解释生命到底是怎样产生的。

贝希教授的说法属于诛心之论,其实达尔文自己的正式说法是:

“生命是奇妙伟大的,这是造物主最初给了一个或几个动物的生命。”

“我承认原始的生命始于造物的主,如没有一个终极的原因,宇宙就不能存在”(《物种起源》英文版结尾和英文版达尔文的自传)。

最简单的原核生物细胞已经具有无比复杂的构造,犹如一座微缩的大都市(虽然它比真核细胞简单得多)。

每一部分还要具有自主性,这实际上已经涉及到神秘的“灵性”概念。

北大的陈阅增等人虽然不遗余力推崇进化论(大陆学者的政治正确),也不得不承认:细胞代谢是“非常复杂而又极为有序的化学反应历程”。在常温、常压,PH中性或者接近中性的水环境中,“在细胞这样微小的空间里,可以同时进行数以百计的反应”(《见《普通生物学》)。

这种复杂的代谢公式几乎会令每一个学过生化理论的人士思维崩溃、头痛不已,以为细胞结构很简单,只不过是一小团胶质,乃是十九世纪马克思、恩格斯时代的错误猜想。

迈克·贝希说:

“至今,科学显示细胞内有极其复杂的系统,含有各种蛋白、核酸,还有很多微小的机器”。

“有一点,是评论者都一致同意的,那就是我所描述的生物化学系统,的确极其复杂,而且目前尚未得到解释。”

生物体内的新物质、新功能直到今天仍不断被发现出来,令人目不暇给。

百度百科“生物化学”中,可以看到这样的描述:

“一个小小的活细胞内,几近两千种酶,在同一时间内,催化各种不同代谢中各自特有的化学反应。这些化学反应互不妨碍,互不干扰,各自有条不紊地以惊人的速度进行着,而且还互相配合。结果,不论是合成代谢还是分解代谢,总是同时进行到恰到好处。

以蛋白质为例,用人工合成,即使有众多高深造诣的化学家,在设备完善的实验室里,也需要数月以至数年,或能合成一种蛋白质。然而在一个活细胞里,在37℃及近于中性的环境中,一个蛋白质分子只需几秒钟,即能合成,而且有成百上千个不相同的蛋白质分子,几乎像在同一个反应瓶中那样,同时在进行合成,而且合成的速度和量,都正好合乎生物体的需要。这表明,生物体内的物质代谢必定有尽善尽美的安排和一个调节控制系统。”

有一段对真核细胞的生动描绘,值得推荐给读者网友们:

“二十世纪下半叶,科学家通过对细胞内部的仔细观察,发现了令人吃惊的现实,整个细胞就象一个自动化极高的工厂那样按照DNA所发出的指令按部就班的工作着,有很多蛋白质分子象卡车一样把一些物质从细胞的这一头运到那一头,整个细胞布满电路。

我们通过细胞核上的一个通道进入细胞可以发现双螺旋缠绕在一起的DNA分子,这时候有一个运动着的蛋白质结构的机器将这个双螺旋逐渐解开,而另外一个蛋白质结构机器按照DNA的顺序将周围运来的核酸组装成正好配对RNA转录因子,转录RNA装配完成以后,通过那些特殊的管道进入细胞质,被一些机器导引到一个有两半组成的细胞器-核糖体中,当它被安装完成以后,另外一些“机器”就依次运来不同的氨基酸,按照RNA所携带的基因序列组装各种生物体所需的不同的蛋白质,这些蛋白质从核糖体内出来时是一根长链,他必须被按照需要卷成特殊的形状才可以产生功能,因此它被运送到一个特殊细胞器中进行处理,完成以后的蛋白质被一些微小的机器运送到需要的地方,组成生物体的各个部分。

如此巧妙的设施,是自然选择所无法想象的。”

这段对真核细胞的描写在我看来同样适用于蓝细菌之类原核细胞,仔细观察可以发现:两者在很多方面其实是大同小异的。