生物大分子的合成十分困难,后面的步骤更是无从着手。

进化论学者所犯的错误,是把生命的产生想象的过于简单,S.W·福克斯(Sidney Walter Fox)等人就犯了这个错误。

1953年,米勒没有造出蛋白质。

1955年,福克斯同样也没有制造出蛋白质。

为了证明原始地球不仅可生成简单的有机分子,而且还可从这些简单的化合物合成更为复杂的有机物。他把18种氨基酸在无氧条件下,加热到170℃,保持6小时,结果得到了少量的氨基酸聚合物、焦油和其他有机物。这种氨基酸聚合物分子量3000 - 10000,溶解性与蛋白质相似且易为蛋白酶消化,只是略具催化活性。

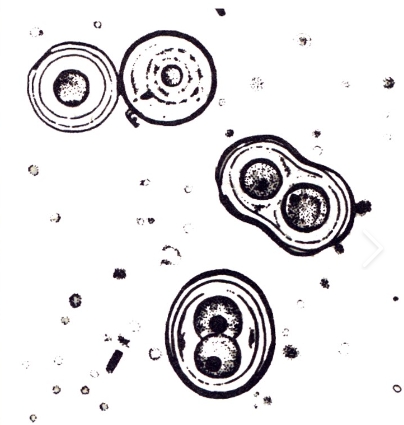

图/福克斯模拟实验得到的微球体

为了混淆视听,掩饰失败,他把这种琥珀色的透明物质,名之为Proteinoids(类蛋白)。

专家评论道,“福克斯做了极大努力,却没有成功”。

没有成功的标志:

一是Proteinoids这种东西,根本还不是蛋白质。它没有旋光性,有序程度差,不能引起免疫反应。福克斯们认定这种东西是产生蛋白质的“过渡物”,管它叫什么原始蛋白,不过是一厢情愿、自欺欺人。

二是这种所谓“类蛋白”,还需要很精心的人工控制。为了让氨基酸结成蛋白质琏,需要从每个氨基酸去掉一分子的水。随之而来的却是,水的出现会强烈地阻止氨基酸形成蛋白质。由于地球上大量的水环境以及氨基酸易溶于水的性质,氨基酸自然随机合成蛋白质的可能性微乎其微。

所谓“没有问题”,只是相对于实验室里勤于动手的化学家们来说。

核酸的形成也是一样。核酸由4种核苷酸组成,核苷酸自己又由好几个模块构成(核苷酸由嘌呤碱或嘧啶碱、核糖或脱氧核糖以及磷酸三种物质组成),而形成这些模块的化学过程却是彼此不相容的。

譬如科学家发现,腺嘌呤无法与核糖建立天然联系,这使研究原始地球生命起源前化学的化学家们在核苷酸如何自然出现的问题上濒于崩溃。在一些生化学家的眼里,有催化功能的RNA在原始地球上的自然产生,简直就是一个奇迹。

人体中估计有10万种以上的蛋白质。它们的结构、功能千差万别,形成了生命的多样性和复杂性。

人身是虫巢,如果算上其它生物体内含有的蛋白质,那就更多。

原核细胞的化学成分也相当复杂。例如:

大肠杆菌大小只有1微米×2微米左右,却含有约5000种不同的化学组分,有3000种蛋白质。

枝原体是已知最小的细胞,从体积上来说比一般的细菌小1000 倍,只相当于最大的病毒,然而它们的DNA也能指导合成500 - 1000多种蛋白质,包括上百种酶。

一般的蛋白质相对分子质量范围在6000到一百万甚至更多。

“捕食”细菌的病毒大肠杆菌噬菌体DNA的相对分子质量就有三千二百万,相比之下我们合成的“牛胰岛素”分子量仅为5733。

每个核酸分子,都是几百乃至上亿个核苷酸互相连接的长链。人体最大的染色体约含有2亿5千万个碱基对,最小的则约有3800万个碱基对。核酸的分子量可达上百万,人工合成的话,至少现在没有可能。

蛋白质和核酸等等的合成,都有严格的序列,制造后必须具有生物活性。细胞里数千种不同的蛋白质,可能少了其中一种,整个细胞都将无法存活或繁殖。

蛋白质合成以后,还要纳入生命系统的控制。这一步更是匪夷所思,没法下手。

不仅如此,地球生物组织中的蛋白质还具有高度的选择性,在大约一百种已知的氨基酸中,只有20种是生命蛋白质的成分——所有这些氨基酸都是左旋的。

按照随机产生的概率计算,即使生成一个很简单的具有生物活性的蛋白质,其自然概率也是小到几乎可以忽略不计。

在自然界,两种状态的有机分子数量大致相等。但在活细胞中,所有氨基酸均为左旋;所有糖和核苷酸则均是右旋。为什么活物完全由左旋氨基酸所组成,至今仍然是个“莫大的奥秘”。

科学家在实验室里,用尽自然界所决不可能拥有的、偷天换日、投机取巧的手段,也只能复制几种最简单的蛋白质和核酸而已(基因工程属于偷梁换柱)。

《生命起源的奥秘:再评目前各家理论》一书指出:

“我们在合成氨基酸方面的成就有目共睹,但合成蛋白质和DNA却始终失败;两者形成了强烈的对照。”

中国科学工作者经过6年多的努力,在1965年用化学合成法合成了“结晶牛胰岛素”,据说这是世界上第一个人工合成的蛋白质(有异议),被吹的牛皮上天,天花乱坠,但牛胰岛素没有生命,根本没有自我复制功能,可以一代代繁衍下去。

一般的蛋白质相对分子质量以6000为下限,若分子量再小一些就属于多肽的范围了。而牛胰岛素相对分子质量只有5700,在蛋白质里是最小的,只有两条肽链,51个氨基酸(氨基酸的相对分子质量一般为128,缩合消去一分子水,按110估算),合成起来还是比较容易的(美国范德堡大学人工合成的迄今为止最大的蛋白质,氨基酸数为242个)。

1958年12月底,中国人工合成胰岛素课题正式启动。这是在前人对胰岛素结构和多肽合成的成功研究基础上进行的。在分别合成胰岛素的两条链时,曾经用人工合成的B链同天然的A链结合生成半合成的牛胰岛素。

自然界合成胰岛素,可能使用这种方式吗?

中国科学院上海生命科学研究院研究员施溥涛在接受访谈时曾说:

人工合成牛胰岛素,“作为最小的蛋白质,它比第一代有机分子要神秘一些。但是,现在,我们在一些地方承认它是蛋白质,在另一些地方又根本不承认它是蛋白质……说它是多肽激素,因为它介于多肽激素和蛋白质二者之间……

蛋白质和多肽之间其实并没有绝对的区别,把催产素列为多肽,而把胰岛素(其分子量为5733)列为蛋白质,主要是一个人为的规定——我们把分子量超过5000道尔顿的多肽称为蛋白质”。

为什么胰岛素合成了没有获诺贝尔奖,因为你用的方法都是已知的、没有创新的方法,所以就无缘诺贝尔奖了。

人工合成核酸,也存在同样的问题。

1982年1月15日,经过13年的不懈努力,中国科学家首次人工合成“酵母丙氨酸转移核糖核酸”。完成之后,这项工作得到了广泛的宣传,并与人工合成胰岛素一道,被作为中国生物大分子研究的双璧而载入中学教科书。

这是200位科技工作者历经无数次试验,利用化学和酶促相结合的方法完成的(使用了T4RNA连接酶等等)。

自然界合成核酸可能使用这种方式吗?

把这一切与生命起源联系起来,是不是有欺骗之嫌?

制造真正的蛋白质决不是那样简单。

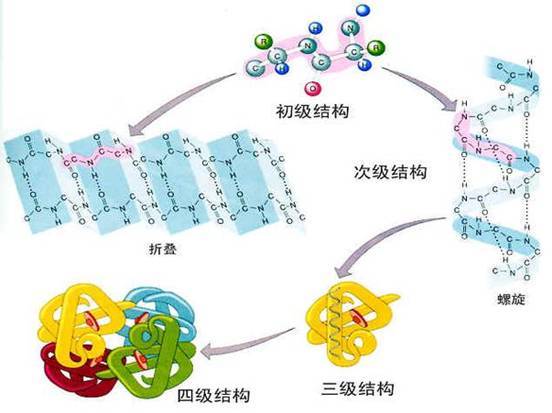

除了要了解基因组序列,蛋白质的一级结构;除了连接肽链,蛋白质还需要折叠。——蛋白质犹如一台令人惊奇的机器,它们在进行工作之前,会首先自己组装自己,这种自我装配被称为“折叠”( 蛋白质是边合成边折叠的)。

“蛋白质分子的三维结构,除了共价的肽键和二硫键,还靠大量极其复杂的弱次级键共同作用”。

实际上,多肽链形成活性蛋白的每一步,都有潜在的可能形成“不正确”的折叠,如果没有许许多多外部因素的作用,多肽链永远都不能折叠成为活性蛋百(专家语)。——蛋白质的折叠和稳定机制是生命科学中一个远未解决的重大问题,一直是国际上研究的热点。足以困扰今后的科学家几百年。

(蛋白质结构的预测极为困难。氨基酸链能扭曲和折叠的构象空间极大,而且计算蛋白质构象的自由能也很困难。“由于蛋白质自由度太大,目前还不能在全原子水平上模拟整个蛋白质的折叠”。——2011年华中科技大学陈长军语。)

最为令人震惊的是:

蛋白质自我组装的速度极快:

一些蛋白质能够在百万分之一秒之内完成自我折叠。

为了模仿一个这种折叠,需要10000台计算机花费数天的时间或者30台计算机花费数年的时间。

除了氨基酸序列的核心作用,各种各样的因素,包括信号序列,辅助因子,分子伴侣,环境条件,均会影响蛋白质的折叠。新生蛋白质折叠并组装成有功能的蛋白质,并非都是自发的,它在多数情况下还需要其它蛋白质的帮助,群策群力,协同作战。科学家们已经鉴定出了许多参与蛋白质折叠的折叠酶和分子伴侣。

在蛋白质的折叠过程中,有许多作用力参与,包括一些构象的空间阻碍,范德华力,氢键的相互作用,疏水效应,离子相互作用,多肽和周围溶剂相互作用产生的熵驱动的折叠。

对于蛋白质如何获得天然结构这一复杂过程的特异性,科学家们还知之甚少,折叠机制之复杂使问题的解决变得几乎遥遥无期。

用专家的话说:“蛋白质折叠问题被列为“21世纪的生物物理学”的重要课题,它是分子生物学中心法则尚未解决的一个重大生物学问题。从一级序列预测蛋白质分子的三级结构并进一步预测其功能,是极富挑战性的工作。”

福克斯等人希望靠误打误撞、走狗屎运来合成蛋白质,形成有功能的生物大分子简直是天真幼稚到了极点!

核酸(RNA与DNA),自然合成的问题,比蛋白质所面临的问题还要巨大。

让自然界随机制造蛋白质是痴心妄想,让它随机制造核酸更是天方夜谭,白日做梦。

现代科技使人类拥有了非凡的制造能力,但真正的内行谁敢妄言制造生命?