与达尔文、恩格斯时代的人不同,有了可将被测物放大500万倍的扫描隧道显微镜等高科技装备,我们已经可以看到单个DNA分子的结构细节,窥见了上帝的秘密。

我们已经知道,最本质的生命物质就是核酸,它甚至比蛋白质更重要、更复杂。

唯有核酸能够自我复制,蛋白质的复制也得根据核酸所发出的指令。

没有核酸,就没有蛋白质,也就没有生命。

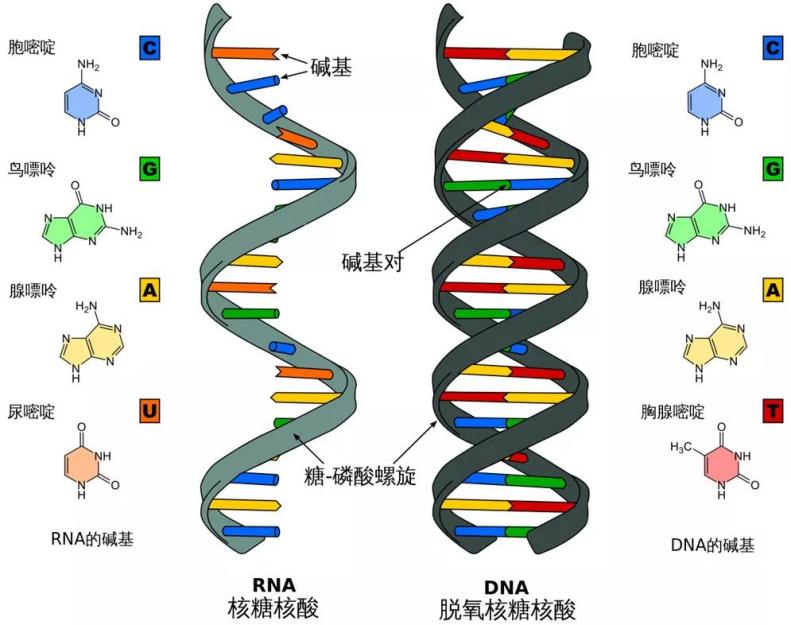

图/RNA(核糖核酸)与DNA(脱氧核糖核酸)

正如学者所说:

“现代生物学发现,细胞染色体好像一部三度空间的巨形超级电脑,把千千万万数不清的指令、资讯储存起来,谱成一本生命册子,即使是当今人类的电脑尖端科技,也远远赶不上生命的一个重要特征(遗传机能)。”

一个DNA分子的碱基对数目很多,从几千到数百万甚至上亿。

最简单的病毒(它们还不算生命)DNA中,含有约5000个碱基对。

大肠杆菌DNA,约有五百万个碱基对。

人类拥有23对不同的染色体,包含有30亿个碱基对,最大的染色体约含有2亿5千万个碱基对,最小的则约有3800万个碱基对。

仅仅一个细胞核里面的 DNA 含有的数据量,就相当于一百万本大英百科全书。

此外在一个细胞中,还含有成千上万种蛋白质和其它成分。

生命,包括初始生命之复杂,岂是十九世纪的学者们所能想象?

仅仅这一数据和事实本身,就足可以摧毁达尔文的整个进化理论。

DNA复制过程很快:

大肠杆菌DNA,半个小时即可复制完成。

人的DNA那样复杂,复制一次也仅需几个小时,差错率仅为10亿分之一。

DNA分子中所包含的信息,是极其精确和庞杂的,充满了生命所需要的各种程序、指令。

这些信息从何而来?

比尔·盖茨说:“DNA犹如一个软件程序,只是比我们所发明的任何程序更加倍复杂。”制作软件需要使用有智慧的程序员,制作DNA难道就不需要?

如果把四种脱氧核苷酸胡乱地连结起来,可能形成的排列方式当然会很多,可惜如此乱碰并不能形成基因密码,对生命来说毫无用处。

事实上,4种核苷酸在DNA分子中不同排列组合的可能性之巨大,远远超出我们的想象,也远远超过了现有宇宙中的粒子数。如果一个DNA分子只有一百个碱基对,它们在这个分子上的排列数就有4的100次方。而在生物体内,一个最短的DNA分子也大约有4000个碱基对,这些碱基对可能的排列方式乃是44000(4的4000次方)种。

如果用化学进化来解释,让“原始汤”里的核糖自动串连起来,可能性有多大呢?诺贝尔化学奖获得者艾根(Manfred Eigen)计算:

“一个含有221个核苷酸的分子,其复杂程度的数学量等于这些核苷酸所能形成的不同排列的总和一共是4的221次方或者10的 133次方。而10的105 次方个这样的分子就足以充满整个宇宙!

这10的 133次方次随机组合之中,只有一次组合是可以产生第一个生命的。

如果让10的105 次方个分子随机组合,令组合的速率为每秒一万次,假设宇宙的年龄为三百亿年,那么从宇宙形成到现在,一共可以产生的组合方式是10的127次方,还不足以产生一个有正确核苷酸排列组合序列的DNA分子”。

不论宇宙的年龄有多长,“进化”速率有多快,单靠随机组合产生第一个生命所必须的DNA分子的可能性几乎等于零。

从数学上看,生命DNA的出现本身就是一个神迹,普通人粗心大意,习焉不察而已。

今天中国的许多中学生甚至大学生依然认为,在巧合的机遇下,生命能够“碰巧”产生,温暖水塘或者浩瀚海洋里那些无机物随机碰撞,就能撞出一个具备着庞大复杂而又有序运作的生命系统(细胞)来,可惜研究生命起源问题的专家们却已经很少有人再这样幻想(就像他们已经摒弃了现代人类起源于猿人的早期理论一样)。

美国国家科学院生命起源研究委员会主席克莱恩(Nick Lane)教授说,“从一个化学家的观点来看,最简单的细菌也异常复杂,几乎不可能想象它是如何出现的。”

美国华裔生化学家何明治博士指出,“如果细胞由进化而来,必须在五分钟之内完成,因为生物体的生存与活动,必需有三磷酸腺苷来维持,细胞在五分钟之内,若缺乏三磷酸腺苷就会立即死亡”。

谁把它放入了细胞?

生命起源的第二步,从有机小分子生成生物大分子,在自然条件下概率实际为零,则第三步,所谓多分子体系的形成就成了空中楼阁,根本不应该提出。

不幸的是,进化论的信徒们并不死心,继其在蛋白质和核酸问题上鱼目混珠、以假充真后,在所谓“多分子体系”上,他们继续瞒天过海,偷梁换柱,大肆欺诈。

1922年,年轻的苏联生化学家奥巴林(Aleksandr Oparin)在唯物主义世界观基础上提出了生命起源的假说,认为生命起源于物质的进化。

1936年,奥巴林出版了《地球上生命起源》一书,在国际上引起反响,后来被誉为研究生命起源的先驱。

奥巴林根据胶体在水中凝聚成团的现象,提出在原始营养汤中,多肽、多核苷酸和蛋白质等大分子会凝聚成团聚体,这些浸在盐类和有机物中的团聚体通过“自然选择”,由量的积累发生质的飞跃,最终会变成了生命。

奥巴林将白明胶(蛋白质)的水溶液与阿拉伯胶的水溶液混在一起,在显微镜下看到了无数的小滴即团聚体。后来发现蛋白质与糖类、蛋白质与蛋白质、蛋白质与核酸相混,均可能形成团聚体。

他把磷酸化酶加到含组蛋白和阿拉伯胶的溶液中,酶就浓缩在团聚体小滴内;再把葡萄糖-1-磷酸加到溶液中,后者就会扩散进入小滴并被磷酸化酶聚合成淀粉。聚合作用所需的能量由葡萄糖-1-磷酸的磷酸键提供,而所释出的磷酸根则作为“废物”从小滴中扩散出来。由于阿拉伯胶是一种糖类,故合成的淀粉可使团聚体的体积增大。当团聚体变得过大时,它们就会自发地分裂成几个小滴。若把磷酸化酶和淀粉酶一同加到团聚体的配制物中,则这两种酶都会浓缩在小滴里,随后就发生两步反应:葡萄糖-1-磷酸进入小滴并被磷酸化酶聚合成淀粉;淀粉酶则把淀粉分解成麦芽糖,后者与磷酸根一道扩散回周围溶液中。这样的小滴可作为一个开放系统而长期保存。

另一个例子是把组蛋白与RNA制成团聚体,再把RNA聚合酶加入团聚体小滴内,把ADP(二磷酸腺苷)作为“食物”加到周围介质中。在团聚体里,ADP与RNA聚合酶相互作用而生成多腺苷酸(ADP供给能量),多腺苷酸增加了团聚体中RNA的总量,于是小滴生成并分裂成为子滴。

奥巴林还模拟了团聚体进行光合作用的试验。他把叶绿素加到团聚体小滴中,把甲基红和抗坏血酸作为“食物”加到介质中。当用可见光照射团聚体小滴时,叶绿素中被激发的电子使甲基红还原,而从抗坏血酸中释放出的电子则用来替换叶绿素中的电子。这一过程类似于绿色植物进行的光合作用。

他们设想,如果团聚体能自行制造磷酸化酶和淀粉酶(需要含有能“指导”合成这两种酶的基因核酸系统),在它们周围环境中又有足够的葡萄糖-1-磷酸作“食物”,则它们就既能合成,又能分解;如合成速度大于分解速度,团聚体就能“生长”,并通过分裂而“繁殖”,最后变成细胞。

前苏联立国于伪科学之上,惯于批判伪科学却制造出了世界上最多的伪科学。他们批判相对论、批判量子力学、批判控制论、批判化学中的共振论,批判孟德尔的遗传理论,横扫一切“反动的”资产阶级科学,把马克思主义思想体系看作是一种“万能的科学”。

在斯大林的直接支持下,他们在生物学领域树立起了李森科的无产阶级遗传学,贻笑天下,奥巴林的假说也是同类货色。

这一假说有许多问题,几乎等于公然欺骗:

白明胶是动物的皮、腱、骨中胶原用热水处理所得到的一种衍生蛋白质,是水溶性的,非常容易再次凝结,是常用的食用粘结剂;

阿拉伯胶是树胶,70%是多糖,另一组成是大分子质量的蛋白质,有着复杂的分子结构。

两者形成团聚体(外围分子有疏水性)有什么稀奇?

“团聚体”的形成需要有蛋白质、多糖的存在,可惜在原始地球上,具有复杂分子结构的蛋白质是怎样形成的这一问题,尚未解决。

团聚体形成需要在极浓的有机物溶液中,而地球上稀薄的“有机汤”如何浓缩到能形成团聚体呢?

有人补充说,小水池在火山附近高温影响下会蒸发,从而使“有机汤”浓缩。但马上有人反驳说,由于蒸发,盐的浓度会比有机物的浓度升高得更厉害。

他不仅使用蛋白质(包括组蛋白),多糖,乃至核酸、磷脂甚至是多肽。还公然把磷酸化酶,葡萄糖-1-磷酸,RNA聚合酶,二磷酸腺苷,叶绿素,甲基红和抗坏血酸等等加入到实验中。原始地球上何曾存在过其中哪怕是一种东西?

把这么多有活性的生物大分子放在一起出现一些化学反应十分正常——但这与贝希所说,一个人把面粉、白糖、鸡蛋 、发酵粉、鲜奶、沙拉油等等搅拌后放入烤箱,然后欺骗别人说“蛋糕的出现是一个奇迹”有什么两样?

奥巴林不知道原始生命什么样,也不知道生命世界的起点是DNA。DNA的复制下传乃是生命世界形成的基础。

无论是奥巴林,还是福克斯,他们的思想还是达尔文式的,大而化之,粗糙简略,根本不具备二十世纪末才能具有的精深的生化知识。在解释生命起源问题上,皆已误入歧途。

除此之外,问题还有很多。即便团聚体假说成立,它与细胞之间,仍然存在着多道巨大的鸿沟,我们在下面还要谈及。

奥巴林把生命想象的如此简单:为了维持“无神论”,这样简陋的模型还在课本中宣传。