我们可以看一下蛋白质合成的真正流程:

蛋白质在细胞中十分快速的合成,是依靠分子水平上的严密组织和准确控制进行着的。

除了DNA源头,蛋白质的合成不仅要有合成的场所(核糖体是由蛋白质和RNA构成的复合体),而且还必须有mRNA、tRNA、20种氨基酸原料和一些蛋白质因子及多种酶、Mg、K+离子等参与,并由ATP、GTP提供能量,合成中mRNA是编码合成的模板,tRNA是识别密码子,转运相应氨基酸的工具。核糖体则是蛋白质的装配机,它不仅组织了mRNA和rRNA的相互识别,将遗传密码翻译成蛋白质的氨基酸顺序,并且控制了多肽链的形成。

下面看看真核细胞中蛋白质合成的主要步骤,是怎样在细胞内超微结构水平上进行的。

蛋白质合成三阶段:

1、氨基酸的激素和转运阶段在胞质中进行,氨基酸本身不认识密码,自己也不会到核糖体上,须依靠tRNA。

氨基酸+tRNA →→氨基酰tRNA复合物

每一种氨基酸均有专一的氨基酰-tRNA合成酶催化,此酶首先激活氨基酸的羟基,使它与特定的tRNA结合,形成氨基酰tRNA复合物。所以,此酶是高度专一的,能识别并反应对应的氨基酸与其tRNA,而tRNA能以反密码子识别密码子,将相应的氨基酸转运到核糖体上合成肽链。

2、在多聚核糖体上的mRNA分子上形成多肽链。

氨基酸在核糖体上的聚合作用,是合成的主要内容,可分为三个步骤:

1)多肽链的起始:mRNA从核到胞质,在起始因子和Mg 的作用下,小亚基与mRNA的起始部位结合,甲硫氨酰(蛋氨酸)—tRNA的反密码子,识别mRNA上的起始密码AuG(mRNA)互补结合,接着大亚基也结合上去,核糖体上一次可容纳二个密码子。

2)多肽链的延长:第二个密码对应的氨酰基—tRNA进入核糖体的A位,也称受位,密码与反密码的氢键,互补结合。在大亚基上的多肽链转移酶(转肽酶)作用下,供位(P位)的tRNA携带的氨基酸转移到A位的氨基酸后并与之形成肽键(—CO-NH—),tRNA脱离P位并离开P位,重新进入胞质,同时,核糖体沿mRNA往前移动,新的密码又处于核糖体的A位,与之对应的新氨基酰-tRNA又入A位,转肽键把二肽挂于此氨基酸后形成三肽,核糖体又往前移动,由此渐进渐进,如此反复循环,就使mRNA上的核苷酸顺序转变为氨基酸的排列顺序。

3)多肽链的终止与释放:肽链的延长不是无限制的,当mRNA上出现终止密码时(UGA,U氨基酸和UGA),就无对应的氨基酸运入核糖体,肽链的合成停止,而被终止因子识别,进入A位,抑制转肽酶作用,使多肽链与tRNA之间水解脱下,顺着大亚基中央管全部释放出,离开核糖体,同时大小亚基与mRNA分离,可再与mRNA起始密码处结合,也可游离于胞质中或被降解,mRNA也可被降解。

这是在一个核糖体上氨基酸聚合成肽链,每一个核糖体一秒钟可翻译40个密码子形成40个氨基酸肽键,其合成肽链效率极高。

合成的若是结构蛋白,则这些多肽便经过某些修饰、剪接后形成四级结构,投入使用。若是外输性蛋白(如抗体蛋白、蛋白类激素、酶原、唾液等)则还要经历一系列艰难的旅程。

3、信号调控。

与膜结合的核糖体和游离核糖体在性质上一样。

这种核糖体为什么会结合到粗面内质网膜上?新肽链又是怎样进入粗面内质网囊腔的?

信号学说阐明了固着核糖体上合成蛋白质的特殊性,该学说阐明的信息调控过程相当复杂,网上尽有,我们也就不再引述了。

蛋白质在原核生物中的合成,与上面的步骤差相仿佛。

奥巴林认为“有机小分子在原始海洋,误打误撞就能合成蛋白质”甚至是所谓多分子体系,无疑是一种可笑的童话,哪有什么科学证据的支持?

奥巴林学派坚持认为,如果没有原始海洋,有机物质难以储存聚集,并最终形成生命单体。但氨基酸脱水缩合成蛋白质需要释放水分,水分又会使生命分子“短命夭折”,如此一来,生命又怎么可能自然发生?

微球体假说

福克斯也知道奥巴林走上了囧途,毕竟生物知识在二十世纪爆炸般年复一年地增长。

1960年,他提出了另一种生命起源的假说,“类蛋白微球体假说”。他另辟蹊径,绕开原始海洋,把生成蛋白质的舞台,搬到了原始地球火山熔岩附近的水池里。

福克斯合成“类蛋白”后,把它放到稀盐酸溶液中加热溶解,冷却后,发现类蛋白会缩到一起,形成无数类似细胞样的球状小体,福克斯把它称作类蛋白微球体。微球体也有双层结构的外膜,借以和水分开。它们有营养价值,可以让细菌填饱肚子。更奇特的是,这种微球体还会长芽,芽长大后受到刺激可以脱落下来,在饱和类蛋白溶液中又长成新的微球体,在一定压力下微球体还可以分裂。

福克斯认为这种微球体很像细菌,他将这种“微球体”自欺欺人地称之为前细胞。

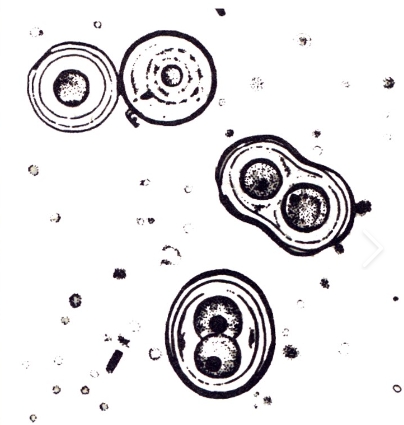

图/简陋的微球体

但事实上,“类蛋白微球体”只是有点像细胞的样子罢了,它们的内部毕竟没有生命的精细结构。既没有遗传密码,也不能自我复制,根本就不是活生生的生命。物质究竟是如何由死变活的,根本没有得到任何说明。

后续的进化论理论家,已经全体离开了奥巴林和福克斯的粗放路径,专注于DNA起源之类的致命的核心问题。

做为进化论的拥趸,《普通生物学》的作者也不得不承认:

“不论是哪一种多分子体系,如果要继续进化为原始的生命,下列三点是重要的:

第一,多分子体系内部必须具有一定的物理化学结构,这是生命起源的一个重要条件。有了一定的物理化学结构,即有了一定组织,才有吸收物质及进行化学反应的能力,并且这些反应才能以一定方式进行。有了一定的组织,体系就有了稳定性而不易被破坏,才可以生存下来,才能脱离外界环境的影响,走向独立“生活”。分子的有规律的空间排列是造成多分子体系一定物理化学结构的主要根据。

第二,多分子体系的主要组成必须是蛋白质和核酸,有了这两类大分子,多分子体系才能建立转录翻译体系,才得以实现遗传的功能。大概地球早期海洋中团聚体或微球体是多种多样的,但是由白明胶溶液和阿拉伯胶溶液形成的团聚体等,由于不能复制,在自然选择中都被淘汰了,只有含核酸和蛋白质的多分子体系才被选择而留下来。其他大分子如多糖、脂类等也都参加到核酸和蛋白质体系中去,完成它们的特定功能。

第三,原始膜的形成。多分子体系的表面必须有膜,有了膜,多分子体系才有可能和外界介质(海水)分开,成为一个独立的稳定的体系,也才有可能有选择地从外界吸收所需分子,防止有害分子进入,而体系中各类分子才有更多机会互相碰撞,促进化学过程的进行。

那么,原始膜是怎样产生的,并怎样发展成双层膜的呢?

有人主张,类脂分子(磷脂类)吸附在多分子体系的界面上,蛋白质分子和类脂分子相互作用,吸附于类脂分子上或埋入类脂层中,从而形成一个脂类蛋白质层。继续发展,这个脂类蛋白质层在一定的物理作用下变为双层,再吸收一些多糖等其他分子,就成了双分子层的原始膜了。原始膜的结构和功能在进化过程中不断完善和复杂化而成为现在的生物膜。

这里有一个问题,即现代生物学告诉我们:核酸只有在蛋白质(酶)的作用下才能合成,而蛋白质也只有在其相应的核苷酸顺序存在的条件下才能合成。因此很难设想,结构上如此复杂的核酸和蛋白质,在地球的早期会同时自然地产生,并产生复杂的相互作用。那么,是通过什么样的化学过程才能形成核酸和蛋白质相互依赖的多分子系统呢?……”(作者拿出了“RNA世界学说”,认为有一些可能。)

“这里还有一个问题,即遗传密码的起源问题。这是有关生命起源的关键问题之一,也是一个远未解决的问题…这个问题还在继续研究探讨,这里不再讨论了。”

除此之外,“维基百科”还提出了概率问题:

“地球生物组织中的蛋白质具有高度的选择性,只使用了已发现氨基酸的不到五分之一,而这些氨基酸种类又是经过严格筛选出来的。按照随机产生的概率计算,即使生成一个很简单的具有生物活性的蛋白质,也许要远远大于可能性的次数才能随机产生,其自然概率也是小到几乎不可能出现”。

事实上,主张进化论的科学家们也承认:“不幸的是,实际上细胞的起源问题一直是进化论的最黑暗点”。

“当我们即将离开20世纪的时候,仍然要面对象刚进入20世纪时一样的大问题:生命在地球上是如何开始的?”

中国科学院南京地质古生物研究所研究员袁训来也说:“我们应该清醒的明白,我们距离揭开生命起源这一亘古之谜,还有一段遥远的科学历程……我们可以想像,这个生命起源的过程是非常非常地艰难。”

“化石网”在2007年则说:“有关地球上生命的起源问题,是当代科学面临的重大课题之一。虽然经过几十年的研究,取得了一些突破,但生命起源的奥秘还远远没有揭开”。

奥巴林和福克斯的所谓多分子体系,其实是一种赝品,等于冒充鱼翅的粉丝,地球上大概也不曾存在过这种东西(虽然有人声称在海底见过)。

《时间地图》的作者大卫· 克里斯蒂安(David Christian,也是进化论者),说它是“似是而非”。

这种自我命名的“多分子体系”,内部显然不具备生命所需起码的的物理化学结构,也根本找不到薛定谔所说“令人赞叹的规律和秩序。”

新近的科学研究,告诉我们:

组成生命所必需的,乃是“巨大而复杂的结构”。

“脱氧核糖核酸(DNA)”是一种极其复杂的分子,包含数十亿个原子。如果解开人类的一个脱氧核糖核酸分子,其长度将近2米。脱氧核糖核酸的原子以很精确的模式排列在一起,就像一份软件那样,包含创造一个生命所需的全部信息。

大卫·克里斯蒂安说:

“甚至连病毒都包含大约100亿个以特别形式组成的原子,而每一个植物和动物的合成细胞,都包含一万亿到一百万亿个原子。这种在规模和复杂性方面的巨大飞跃是在什么地方、以什么样的方式达到的呢?

目前还无法肯定。而正是这种变化,把有机化学物转变成了真实的生命。”

埃里克·查松(Erik Brynjolfsson)用一定时间内,经过一定质量的自由能(自由能量速度密度)来衡量复杂性。得出的数值,若以银河系为1,恒星为2,植物可达900。人的身体达到了两万,则细菌的数值至少也在数百之间。

也就是说,细菌其实比恒星更加复杂。

翻阅相关文献,除了不着边际的胡侃、臆断,没有人可以告诉我们,最初的DNA是怎么来的。

貌似“简单”的原核生物,其染色体的大小也在四五十万个碱基对之上,其表达也需要非常复杂的程序(网上有相关资料)。

“百度”说,“至于核酸密码的形成(核苷酸与氨基酸形成的相应关系),可能是长时期的偶然配合及选择的结果。其它的大分子象多糖、脂肪等是被动吸收进原始生命的多分子体系中”,不过是毫无根据、一厢情愿的揣测之辞。

波兰科学院著名遗传学家马切依·吉尔蒂克(Maciej Giertych)教授指出,“细胞里的DNA、RNA和蛋白质复制系统都是非常复杂的,这一切必定从起头就是完善无疵的。如果不是这样,生物系统就无法存在了”。

今天的生物必须三种互相牵连的物质:DNA、RNA及蛋白质同时存在,才能工作。试问,最先出现的是脱氧核糖核酸(DNA),核糖核酸(RNA),还是蛋白质?

最先出现的分子在另两种缺位的情况下,又是怎样运作甚至“进化”的?

“这一复杂、精细而雅致的机制是怎样产生的呢?解释这个问题,是现代生物学理论所面临的最具挑战性的任务之一。”(大卫·克里斯蒂安)

RNA世界说

为了解决这个悖论,一些科学家提出了 “RNA世界学说”。

认为地球上早期的生命分子是RNA首先出现,核糖核酸不知怎的就照着本身的构造衍生了自己,这些早期的RNA分子同时拥有如同DNA的遗传讯息储存功能,以及如蛋白质般的催化能力,支持了早期的细胞或前细胞生命的运作,是这个RNA世界的进化导致了DNA生命世界的起源。

后来,当DNA和蛋白质的功能远远超过最初RNA的作用时,RNA又深明大义,拱手让贤,退到了次要地位。

这只是根据rRNA前体内含子L19RNA具有催化5胞核苷酸(C5)转化为较长和较短寡聚体的酶活性现象得出的结论,并没有直接证据(DNA在自然环境中无法存留超过一百万年,在溶液中又会降解,因此没有化石可供研究)。

虽然一般研究生命来源的化学家,对生物进化的达尔文主义深信不疑,但他们也深知,早年地球上核糖核酸靠自己繁殖形成的学说是充满疑难的。

在1989年的《自然》周刊上,一位学者G.F·乔伊斯(Gerald Francis Joyce)写了一篇很长的论文,来讨论这一学说的层层困难。他的结论是“RNA可能在生命开始前就已产生之说,其说服力并不强。因为它很难在初期地球上大量地自然形成”。

“像其他曾经被认为有前途的学说一样,‘先有核糖核酸’的理论无法在详细察验下立足”。

“RNA世界”假说,更无法解释RNA又是怎么产生的。

像DNA一样,RNA也是由数千个被称为核苷酸的更小分子构成的,这些核苷酸之间以非常特定的模式连接在一起。

生物学家卡尔·沃斯(Carl Woese)认为:“‘RNA世界’这个理论……有一个破绽,就是它无法解释产生第一批RNA分子所需的能量来自何处。”

“研究人员从没有发现过一个能够凭空自行复制的RNA分子”。

研究者加里·奥尔森指出,这个理论在大体上只是“乐观的猜测”。

更有不少科学家认为,RNA自然产生的可能性犹如天方夜谭。

菲尔·科恩在《新科学家》周刊写道:

“……并非所有科学家都接受这个基于猜想的理论……单凭看见两个RNA分子在试管里自行分割少许,就贸然认为RNA能够独力形成一个细胞,结果促成生物在地上产生,这样的想法实在太轻率武断了”。

纽约大学的化学家罗伯特·夏皮罗(Robert H. Shapiro)说:

“根据化学运作原理,要形成这样一种分子绝不可能。在这个领域里,这是不可能的事。要接受这个观点,除非你相信我们有难以置信的幸运。”

大卫·克里斯蒂安也说:

“不幸的是,核糖核酸不能像脱氧核糖核酸那样精确地复制自身,这就造成了真正的问题。一个好的但不至于非常好的复制系统也许是一切可能世界中最糟糕的,因为它可能坏到累积错误并且好到将其全部遗传给后代。与生命起源的‘新陈代谢优先’模式所需的比较草率的复制形式相比,这样一个系统也许会更快导致崩溃。”

著名的核糖核酸拥护者,曼弗雷德•艾根(Manfred Eigen)懊恼地把这描述为“错误的灾难”。他的结论是:

关于这个问题的假说“无一能够让人完全信服”,“对于解释遗传密码起源,亦即真正复杂生物体出现的关键问题,我们仍然处于相当困难的境地”。

“生命起源的完整理论还不存在。”

美国新泽西州普林斯顿大学物理学名誉教授弗里曼·戴森(Freeman Dyson)认为:“你完全无法预测何时解开这样一个重大的秘密。也许就在下一周,也许要花一千年。”