在揭开生命起源这一重大秘密之前,我们还要谈一下“细胞膜”。

奥巴林和福克斯等人用蛋白质、磷脂以及类蛋白进行实验,使团聚体和微球体与周围环境有了一个明显的界限,毫不奇怪。

蛋白质脂肪侧链和磷脂分子疏水端当然会疏水,排斥水的疏水性分子在水里通常都会聚成一团,乃是最简单的常识。认为细胞的巨多功能膜就是这样形成的无疑是对外行的一种欺诈,对人类智商的一种侮辱。

真正的细胞膜非常复杂,非常奇妙。

而真核生物和原核生物的细胞膜结构是相似的(它们的细胞壁不一样),也就是说,生命刚一开始,就拥有了如下精良的装备。

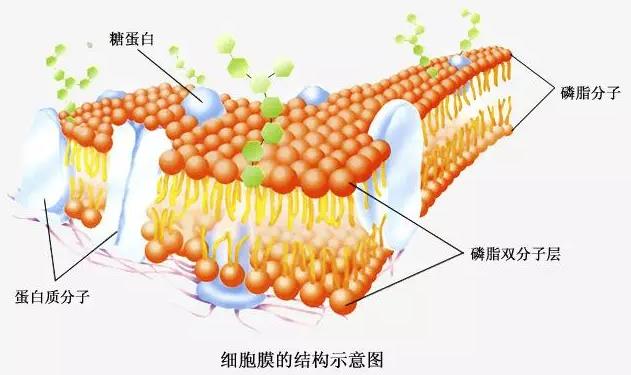

一般的细胞膜由磷脂双分子层和蛋白质及外表面的糖被(糖蛋白)组成。它是分隔细胞内、外不同介质和组成成份的界面。是防止细胞外有害物质自由进入细胞的屏障,也是细胞与周围环境或者细胞与细胞之间进行物质交换和信息传递的重要通道。

细胞膜的存在保证了细胞内环境的相对稳定,保证了细胞所必需的养分的吸收和代谢产物的排出,使各种生化反应能够有序进行。通过其上的孔隙和跨膜蛋白的某些性质,也达到了有选择性,可调控的物质运输的目的。

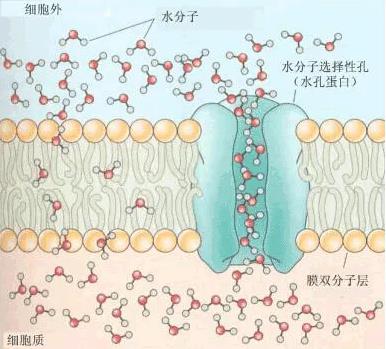

一般说来,可以自由通过细胞膜的有水分子;可以透过的有葡萄糖、氨基酸、尿素、氯离子等;不易透过的有蛋白质、钠、钾等。

在电子显微镜下,细胞膜具有明显的“暗—明—暗”三条平行的带,其内、外两层暗带由蛋白质分子组成,中间即双层脂类分子。膜上镶嵌有各种类型的膜蛋白以及与膜蛋白结合的糖和糖脂,各种细胞膜的化学组成基本相同,脂类、蛋白质和糖类的含量分别约占50%、42%、2%至8%。

此外,细胞膜中还含有少量水分、无机盐与金属离子等等。

在目前被最广泛接受和认可的流体镶嵌细胞膜模型中,膜中的磷脂质分子以双层排列,构成了膜的网架。双层磷脂质分子之头端皆朝向水相,疏水尾端则两两相接埋于膜内。令人惊讶的是,膜的结构竟经常处于流体变化之中。

比较经典的证明,是用仙台病毒介导完成不同小鼠染色细胞的融合,一段时间后,红与绿色部分会均匀点状分布于细胞膜周围,说明膜是具有流动性的。这一模型,目前得到了许多实验结果的支持。

应该说明的是:在理论上,镶嵌在脂质层中的蛋白质是可以横向漂浮移位的,因而应该是随机分布的;可实际存在着的分子却有区域性分布。研究发现,膜内侧的细胞骨架对某种蛋白质分子的局限作用,磷脂分子的脂肪酸链和胆固醇特点,卵磷脂/鞘磷脂比值,脂双层中嵌入蛋白质的多少,磷脂分子与膜蛋白的结合程度、环境中的离子强度、PH值,特别是温度都会影响细胞膜磷脂分子的流动性。

除了脂类,膜的另一种主要成分就是蛋白质,蛋白质分子有的嵌插在脂双层网架中,有的则粘附在脂双层的表面上。

根据在膜上存在位置的不同,膜蛋白可分为两类:

一是通过强疏水或亲水作用同膜脂牢固结合不易分开的,称为整合蛋白或膜内在蛋白;

二是附着在膜的表层,与膜结合比较疏松容易分离的,称为膜周边蛋白或外在蛋白(如载体、特异受体、酶、表面抗原等等)。

有些细胞可以通过胞饮作用、吞噬作用(多细胞的动物具有专门的吞噬细胞)或胞吐作用吸收、消化和外排细胞膜外、内的物质。在细胞识别、信号传递、纤维素合成和微纤丝的组装等方面,质膜也发挥着重要作用。

细胞膜上存在两类主要的转运蛋白,即:载体蛋白和通道蛋白。

载体蛋白,又称做载体、通透酶和转运器,能够与特定溶质结合,通过自身构象的变化,将与它结合的溶质转移到膜的另一侧,载体蛋白有的需要能量驱动,如:各类ATP驱动的离子泵;有的则不需要能量,以协助扩散的方式运输物质,如:缬氨酶素。

通道蛋白,与所转运物质的结合较弱,它能形成亲水的通道,当通道打开时能允许特定的溶质通过,所有通道蛋白均以协助扩散的方式运输溶质。

细胞膜在仔细观察下奇妙非凡,仿佛人类组织的海关进出入系统。

通过细胞膜的转运方式有以下四种:

一、自由扩散:脂溶性物质由膜的高浓度侧向低浓度侧的扩散过程,称为自由扩散。不耗能,不需要载体。如:水、尿素、二氧化碳等。

二、协助扩散:非脂溶性物质在膜蛋白的帮助下,顺浓度差或电位差跨膜扩散的过程,称为协助扩散。不耗能,但是需要载体。协助扩散的特点是:

1)特异性:记忆中离子通道或载体一般只转运一种物质。

2)饱和性:即当被转运物质增加到一定限度时,转运速率不再随之增加,这是由于离子通道或载体的数量有限的缘故。

3)竞争性抑制:记忆中离子通道或载体同时转运两种或两种以上物质时,一种物质浓度增加,将削弱对另一种物质的转运。

膜蛋白的分类是:

1、通道蛋白;

2、门通道蛋白;

3、特化蛋白(通过接触改变自身构象来进行转运)。

自由扩散和协助扩散都是顺浓度差进行的,细胞本身不消耗能量,均属于被动运输。

三、主动运输:

离子或小分子物质在膜上“泵”的作用下,被逆浓度差或逆电位差的跨膜转运过程,称为主动转运(或者主动运输),主动运输需要消耗大量热量并且需要载体。有选择透过性,如:碘进入海带、葡萄糖进入除红细胞以外的细胞。

四、入胞和出胞作用:是转运大分子或团块物质的有效方式。

物质通过细胞膜的运动从细胞外进入细胞内的过程,称“入胞”,包括吞噬和吞饮。液态物质入胞为吞饮,如小肠上皮对营养物质的吸收;固体物质入胞为吞噬,如粒细胞吞噬细菌的过程。出胞是通过细胞膜的运动从细胞内到细胞外的过程。细胞的代谢产物及腺细胞的分泌物都是以出胞作用完成的,需要消耗能量。

主动运输和被动运输属于穿膜运输,直接穿膜,仅限于小分子与离子。而入胞与出胞作用(内吞与外排)属于膜泡运输,不穿膜,仅限于大分子。

总结起来,细胞膜的功能主要有以下几个方面:

1、维持细胞的结构完整性,保护细胞内成分;

2、细胞内外选择性物质运输的通道和桥梁;

3、细胞抗原-抗体特异性识别的物质基础和位置;

4、细胞表面绒毛、纤毛、鞭毛的着生位点;

5、分隔不同的酵素群,使各种代谢反应不相干扰。

正如生物学者所说,这个“生物膜乃是一个非常精密的生物构造,它很显然是一个被制造出来的系统”。

进化论者认为“类脂分子会被吸附在多分子体系的界面上,蛋白质分子会自动埋入类脂层中,脂类蛋白质层会继续进化,在某种莫名其妙的物理作用下变为双层,再吸收一些多糖等其他分子,最后就形成了双分子层的细胞膜”,完全是一种荒唐幼稚的幻想,可笑而可鄙!

图/细胞膜上的水通道

最初的、原核生物的细胞膜,已经高度复杂。

武觐文先生认为:

“原核生物的细胞质膜的重要代谢功能有:

1)构成了细胞的渗透屏障;

2)执行营养吸收时的主动运输,控制物质的流入和流出;

3)电子传递的细胞色素、铁硫蛋白和其他组分,只能在质膜上找到。细胞色素C排列在外表面上,而ATP合成酶则位于内膜上,因此,质膜具有电子传递和氧化磷酸化作用;

4)进行生物合成,包括细胞壁和荚膜的合成,磷脂的生物合成以及分泌胞外酶;

5)光合细菌的光合作用膜,固氮细菌中固氮酶都处在质膜上;

6)膜提供鞭毛的着生位点,提供细菌运动能量;

7)细菌DNA的复制中心也被认为定位于细胞质膜上,进行固着、复制和无丝分裂”。

由于膜的功能的全面性,在探索生命本质时应当高度关注膜的研究。

在我们看来,多分子体系纯属虚构,没有天然合成的蛋白质,没有天然合成的核酸,没有真正的细胞膜,怎么会有多分子体系?

这些东西误打误撞,自组织成一个极度复杂生命的可能性,更是根本不存在(绝大部分蛋白质、核酸,细胞的半透膜人类至今不能制造)。

则以下的讨论,什么“原始生命”,“共同祖先”,“第一个细胞” …等等基本已经没有必要。

进化论信徒们的观点却是:

“无论是团聚体或微球体,可以认为就是原始细胞发生的起点,它们再经过漫长岁月的进化,逐渐完善了表面膜,具有了遗传密码转录转译的完整装置,就成了原核细胞”。——请注意,起承转合,每一步都是假设。

他们继续揣测,用想象弥补滹漏:

“假如多分子体系能够利用 A物质,不能利用 B物质,在 A物质濒于用尽而B物质却很丰富时,如果有一种多分子体系具有一种酶系,或具有一种能产生这种酶系的核酸,能把B转变为A,那么这种多分子体系就在自然斗争中得到胜利而生存下来,其他多分子体系没有这种能力,就将因A的用尽而被淘汰。

假如B物质也濒于用尽,那么另一种多分子体系,即具有使未被利用的某一物质C转变为B的酶系的多分子体系,就能生存下来。这样,自然选择就选择了具有复杂的生化能力的多分子体系。自然界中,生化过程的逐渐复杂化大概就是这样进化而来的”。(“假如”,“如果”,“大概就是”!)

“但是,对于外界环境中物质的逐渐用尽的一个更彻底的适应是自养营养的出现。有了自养营养的能力,多分子体系的生存就不再依赖于外界环境中有机物质的供应,而能自己产生营养物质了。某些多分子体系中含有卟啉,卟啉是有色物质,能吸收太阳光能,进行光化学反应……

有了卟啉就有了自养营养,多分子体系可以依靠它、以及由它衍生出的其他有色物质进行光化学反应,利用光能合成一些营养物质。可能这个原始的光合作用的第一步只是利用可见光合成ATP(环式光合磷酸化作用),第二步才是利用全部日光把水与二氧化碳合成糖类(非环式光合磷酸化作用及碳的固定)。

无论如何,利用光能自己合成营养物质一旦成为可能时,生物就大部分脱离了对环境中有机物的依赖了。

不但如此,有了自养营养,整个生物界才有了进一步的发展,因为它们创造的营养物质还提供了其他营养生物的需要”。

——进化理论家们不可动摇的信条乃是:

只要有需要,一切都可以应运而生。

只要有需要,一切障碍都可以逾越。

把假说当成不容置疑的真理来阐述,在盛产“差不多先生”的中国,由来已久,似乎是天经地义。

“中国民众有一种十分奇特的心理,对什么都不愿作明确的肯定或否定,而喜欢模模糊糊的思维方式,可能、也许、大概、大约等词汇经常出现在人们的思维当中。这决不是个别现象,它反映着整体文化的某种特点”。

中国的学者更是个中翘楚、行家里手,整天就拿这些恍恍惚惚的东西糊弄学生,骗取禄米工资职称荣誉。

中国学生打小就没有被训练出严密的逻辑推理能力,对于这些朦朦胧胧、子虚乌有的东西只好一概信以为真、照单全收,强调个性、强调创新的诺贝尔科学奖,自然是永远也不会颁发给这些没有科学精神的“科学工作者”们。

把进化论奉为圭臬,导致地球科学界在生命起源问题上走进了死胡同,歧路彷徨,日暮途穷,莫知所之。

米勒实验过去了六十年,生命与非生命之间巨大鸿沟的填平似乎毫无希望;

中国1965年就完成了简单的结晶牛胰岛素(蛋白质)合成,但人类距离制造生命依然遥遥无期……

在《环球科学》2009年10月的一篇文章《重返生命源头 追寻地球生命起源》中两位外籍科学家写道:

“每一个活细胞,哪怕是最简单的细菌,内部都充斥着设计巧妙的分子装置,这让纳米技术学家羡慕不已。随着这些机器不停地在细胞内震动、旋转或蠕动,它们剪切、粘贴和拷贝遗传分子,运输营养物质或将它们转变成能量,构建和修补细胞膜,传达机械信息、化学信息或电信息——这种过程不断持续,对这种过程的研究还不断有新发现。

我们实在无法想象,37亿年前,生命从无生命物质中诞生时,这些细胞机器(主要是由蛋白组成的被称为酶的催化剂)是如何自发形成的。

不可否认,在合适的条件下,一些更为简单的化学物质容易形成某些蛋白质的基石,即氨基酸。美国芝加哥大学的斯坦利·L·米勒(Stanley Miller)和哈罗德·C·尤里(Harold Clayton Urey)在20世纪50年代的开创性实验中已经证明了这一点。

但是从氨基酸到蛋白质和酶,则是另一回事。

细胞合成蛋白质的过程十分复杂:酶先要解开DNA双螺旋的双链,提取出基因所含的信息(这是蛋白合成的蓝图),翻译成最终产物……”(后面是DNA—蛋白质悖论与RNA世界学说)。

2010年第三期的《大科技》杂志刊载了华石诚先生的一篇论文《生命起源四大悖论》,非常值得一读。他说:

“生命起源问题越研究,就越是矛盾重重,扑朔迷离。到底是科学家们研究的不够深入,还是他们一开始就搞错了?

地球生命是如何诞生的?

这恐怕是地球上诸多谜团中最迷人、最重要的一个。

近些年来,虽然人们对生命起源问题不断研究,但是这个问题的答案不仅没有日渐清晰,反而暴露出许多令人困惑的矛盾之处,每一个矛盾都让生命的诞生进退维谷,生命在地球上诞生,似乎是不可能完成的任务。

地球环境的悖论

根据生物学家目前的主流观点,生命在将近40亿年前从地球上诞生,其过程是无机物合成了有机物,有机物合成了生命小分子,生命小分子又合成了生命大分子,生命大分子最终组合成了最原始的生命。可见,生命的诞生是一系列的化学反应的结果。于是科学家在实验室中模拟了各种可能的早期地球化学环境,并向这些模拟环境中添加各种化合物的组合,希望能制造出一个真正的活细胞。然而,他们的努力全都失败了。是他们对地球环境模拟的不够好吗?

并非如此。早期地球环境确实比较特殊,但是科学家通过研究岩石学和天文学知识,如今已经对早期地球环境的方方面面有了比较准确的了解。而且他们在实验室中建立起来的各种模拟环境,完全包括了早期地球可能出现的各种环境。但是任凭科学家如何修正实验条件,就是不见有活生生的细胞冒出来,甚至生命大分子如蛋白质也无法从模拟环境中产生。

生命确实在早期地球上出现了,但是实验室模拟环境却无法再现这个过程,这个悖论让雄心勃勃的科学家们屡受打击。

海水和淡水的悖论

生命是从海洋中诞生的,还是从淡水中诞生的?

早期地球的海洋通过溶解岩石成分和接收大气降水中的成分,拥有丰富的化合物,可以为生命的诞生提供充足的“粮食”,但是,海洋环境是动荡的,尤其是早期地球上火山、岩浆活动剧烈,海洋有时如开锅的水一般。此外,海洋中会产生洋流和潜流,即使在某处相对稳定的水域产生了一些生命分子,也很快会被冲散,无法合成生命。相反,淡水环境倒是比较稳定,可是淡水中的化合物种类很少,而且浓度也非常低,并不适合生命的合成。

海水和淡水似乎都有致命的缺陷,无法让生命顺利诞生,于是一些科学家提出,也许生命产生于淡水环境的边缘区,那里会周期性地湿润和干涸,于是在液态环境中积累了一定浓度的化合物,最早的生命也许就是从淡水的边缘兴起的。

这个解释看似合理,其实对原始生命的要求实在太高了,它们必须既能适应淡水环境,又能适应咸水环境;既能在干旱的环境中生存,又能在湿润的环境中繁衍。具备这种超级才能的生命,就是在现在物种丰富的地球上,也是凤毛麟角。早期地球上那些简单、原始的单细胞生物根本不可能有这样的本事。

生命的诞生离不开水,可是早期地球上各种水环境却无法满足生命起源的需要,偏偏生命还就在那时出现了,这又是一个悖论!”

左旋和右旋悖论

看看我们的双手,左手和右手形状很相似,就好像一只手是另一只手在镜子里的像一样,或者说,两只手是镜像对称的。在化合物中,也有类似的对称情况,两个化合物成分都相同,只是由于原子排列的关系,形成了镜像对称,人们把化合物的这种性质称为手性。比如,实验室中制造出来的蛋白质,糖类分子,由于分子结构的差异,当用偏振光照射不同分子时,有的光线向左旋转,有的光线向右旋转。正是手性的不同,使成分相同的分子分成了左旋分子和右旋分子。

现在看看活细胞中的情况,组成蛋白质的所有氨基酸毫无例外,全部是左旋的,而细胞内的糖类和核苷酸,又全部是右旋的,这是一个非常奇怪的现象,因为早期地球上应该同时充斥着大量的左旋化合物和右旋化合物,就像科学家在实验室通过化学方法合成化合物时,会同时出现左旋和右旋化合物一样。但是最原始的生命似乎只从化合物中选取了左旋的氨基酸和右旋的糖类、核苷酸来组建自己,而对右旋氨基酸和左旋糖类、核苷酸视而不见。早期生命怎么会有如此高超的鉴别能力呢?

对于今天的活细胞来说,左旋的核苷酸如同毒药一样,这种手性的核苷酸一旦和细胞内的物质相遇,就会破坏细胞的自身结构,使细胞解体。那么,面对早期地球上可能存在的左旋核苷酸,原始生命是如何保住自己的性命,并不断繁衍,发展出全部是右旋核苷酸的各种生物呢?

化学家和生物学家面对这样的问题,只能摇摇头,无法解释。

进化时间悖论

目前已知的最早生命形式,出现在38亿多年前的岩石中,科学家推测,地球上最早生命的诞生时间,可能比这个时间还要早一些,由于地球诞生于距今46亿年前,因此早在地球诞生后几亿年的时候,生命就出现在了地球上。

生命在地球上的诞生,似乎太快了一点儿。刚诞生的原始地球还是一团炽热的岩浆,不断有陨石从太空中坠落,袭击地球的表面,等到地球表面冷却下来,形成了原始的海洋和陆地,太空袭击也逐渐平息后,生命就迫不及待地出现了。最早出现的生命形式,是一些细菌和蓝藻这样的单细胞生物,而它们竟然统治了地球生物界30亿年。从距今38亿年左右到距今6亿年左右,地球上的生命形式除了细菌,就是蓝藻,总之都是单细胞。直到6亿年前,生命才突然像开了窍一样,出现了大量的多细胞生物,生物界才变得丰富多彩起来。

从科学上讲,生命的诞生是从无机物到能够自我繁殖的细胞的过程,这个过程要比几个单细胞生物组合成多细胞生物困难得多,况且早期地球环境还那么不适宜生命的存活。然而奇怪的是,生命诞生过程最多只有几亿年,而从单细胞生物到多细胞生物却经历了30亿年!

是我们把生命诞生想的太困难了,还是把多细胞生物出现想的太容易了?从化学和生物学的角度看,生命诞生的确更为困难,因为那是生命从无到有的事情,而多细胞生物不过是生命的形式发生了变化而已。那为什么生命诞生会如此之快呢?

这么多的悖论纠缠在生命起源问题上,真让人对解决问题感到绝望。大多数科学家还是埋头在实验室中,模拟早期地球环境,用各种化合物做着实验,希望能突破这些悖论,为生命起源问题指出一条明路,但前景不容乐观。而有少数科学家则另辟蹊径,把这个问题的一个重要前提——生命诞生于地球给推翻了,他们提出,如果生命不是在地球上诞生的,这些悖论就不存在了。

假如生命最初诞生于地球之外,那么我们模拟早期地球环境来制造生命,根本就是缘木求鱼,失败是必然的。我们也不必考虑生命是诞生在海水还是淡水中了,生命的诞生也许需要液体环境,但不一定非要是地球上的液体环境。如果生命在宇宙其它地方经过了一段演化后,才来到了地球上,这个“地球生命始祖”也许一开始就是左旋氨基酸,右旋糖类、右旋核苷酸所组成的,它落到了没有任何生命迹象的地球上后继续演化,当然就不会有手性的烦恼了。生命在地球上出现的如此迅速,并不是生命诞生很容易,而是地球最早的生命在来到地球前,已经演化了许多亿年的时间,如果我们把这段漫长的时间算上,那个时间悖论也不存在了。

过去,一些科学家们也提出过地球生命可能来自其他星球的观点,但都因为没有证据而不被人重视。如今,以生命起源于地球为前提的研究越来越走入了困境,出现了诸多矛盾之处,于是人们又看到了生命来自外星球观点的价值。虽然现在还是没有直接的证据表明,地球生命起源于其他星球,但是如果我们假设这个观点成立,那些悖论就都可以轻松化解。

地球并不能完成生命起源的任务,虽然它已经有46亿岁了。我们的生物祖先来自地球之外,这个简单明了的解释虽然并没有回答生命是如何起源的,但至少可以让我们正确地来思考生命起源问题了。

“达尔文主义”既不能解释生命起源,也不能正确诠释生命的演替。过去数十年所发现的分子和细胞系统的超复杂世界,已经给化学进化论带来了致命打击。许多人,譬如上面的华石诚先生就已经对进化论的解说,完全丧失信心。

不能解释生命起源,是因为最原始的细胞,其构成已太过复杂。我们在本帖所列出的证据不过是数十分之一、数百分之一罢了。

但顿(Michael Denton)博士在《完美的困扰》中说:

“……与使人极感兴趣的细胞分子世界相比,由于生物适应的极其复杂性和机敏性,也许没有任何现代生物学的领域,能象进化论那样受到更加明显的挑战。

……为了掌握生命的实际情形,如分子生物学显示的那样,我们必须将细胞放大十亿倍,直到它的直径是二十公里,象一个巨大的飞船,足以覆盖象伦敦或纽约那样大的城市。我们将看到的是一个具有无可比拟的复杂和适应性设计的物体。在细胞的表面,我们将看到百万多个开口,象巨大的空中飞船的出口,其开关可让液体连续地流进流出。如果我们进入其中一个进出口,我们会发现自己正置身于一个极高科技和复杂到让人困惑的世界中……”

三十多亿年前的岩石告诉我们:

“古老生命形式,在岩石中残留化石并不显示一个简单的开始。尽管我们或许会认为石化了的细菌,海藻,微生物真菌于狗或马相比是简单的。但它们的信息标准却维持在极高水平。在地球最古老的表面岩石形成时,大多数生命的生化复杂性已经出现了。”(赫尔博士和威克拉马辛博士)

正如专家所说:

“高分子与细胞间的过渡是一个奇妙的跳跃,超出了可检验的假说范围。这方面都是猜测。”

最早、最原始的生命足以使现代科技相形见绌。譬如细菌鞭毛,譬如细胞膜,譬如具有极高效率的酶促反应,大多数的酶可以将其催化的反应速率提高上百万倍(维基百科说“酶可以在一秒钟内催化数百万个反应”)。

——酶甚至可以使用量子隧穿效应来转移电子及氢原子、重氢原子一类的原子核,最早的原核生物就有这种本事。

所以有的科学家认为,化学反应中的量子隧穿效应,是宇宙中众多有机分子得以合成的基础,也有可能是合成早期生命所需的有机化合物的重要机制,很可能与生命的起源有重要关联。

在这个谎言满天飞的世界上,报纸杂志时不时就会报导说“已经有科学家创造出了生命”。但只要仔细审视,我们立刻就会发现,他们只不过是取出了一个细胞的某一部分,塞进了另一细胞的外壳而已。这种创造,与男女媾合生儿育女的所谓创造并没有本质区别,都是王婆卖瓜、自吹自擂。