嬴政第一次巡游的主要活动是祭祖,是告慰列祖列宗的在天之灵——你们的孝子贤孙嬴政已经完成了列祖列宗的数百年遗愿,扫平六国,一统天下。

统一战争结束后,嬴政衣锦还乡,荣归故里,也让生活在原籍的老秦人,父老乡亲们看一看秦公子孙的无比荣耀。

这和武王回豳(bīn),刘邦回丰沛,项羽回西楚是一个意思,乃是人人都有的荣誉情结、炫耀心理——人之常情,无可厚非。

嬴政的第一次巡游来回路程已达一千公里以上,时间大致两三个月。第二次则达五千公里左右——第五次更达六千公里,其余第三、第四次也在三千公里以上,时间五到十一个月(第五次近一年),足迹遍历大秦四十六郡(有争议,譬如里耶秦简中竟有洞庭郡,谁也没有想到)中的三十八个——这才是真正的大巡游,第一次不过是开胃小吃,牛刀小试而已。

历代秦王多好远足,惠文王、秦武王、昭襄王就是其中比较突出的几位。

在这一点上,他们的孙儿嬴政只能说是发扬光大。

据专家研究:嬴政的四次大出巡一般都选在仲春二月出行,中原大地、青春作伴,烟雨南国,草长莺飞——正是驾车出游、跣足踏青的大好季节。

第五次是被迫游徙,时间选在了十月岁首,关中已接近严冬。所以嬴政选择南出武关,在山温水软的江南佳丽地度过冬春,到了夏天才北上海滨避暑。

巡视北边一般都选在云淡风轻、秋高气爽的秋季——出行的时间选择非常高明。

秦人非常信神,祭拜祖先之后,更上一层楼,仰答天恩乃是题中应有之义。

秦始皇帝二十八年(公元前219年春),秦始皇帝大驾东巡,由于要举行极为隆重的泰山封禅大典,朝中文武百官几乎悉数伴驾随行。

图/秦始皇皇帝第二次出巡图

《史记》中列出的贵族、高官即有彻侯武成侯王离、列侯通武侯王贲、伦侯建成侯赵亥、伦侯昌武侯成、伦侯武信侯冯毋择、丞相隗(kuí,音逵)林、丞相王绾、卿李斯、卿王戊、五大夫赵婴、五大夫杨樛(jiū)等。

古代的有爵者,都要赐以土地,如公侯伯子男、附庸、卿大夫,都有可以下传的食邑,可以世袭。秦罢封建,只有彻侯有地,算是真正的贵族,但封赐极少——以至于王翦报怨:“为大王将,有功终不得封侯”。

——在秦国历史上,似乎只有商鞅封商、於,魏冉封穰侯,范雎封应侯,吕不韦封文信侯,嫪毒封长信侯,应该算是真正的封建——秦爵二十等,第二十彻侯,金印紫绶,功大者食县,小者食乡、亭,得臣其所食吏民,可以称“孤”。伦侯建成侯赵亥、武信侯冯无择之类,虽有侯名,却无封邑,惟衣食指定地区之租税而已。与三代的贵族相比,已经是新式贵族。

王离竟排在自己父亲王贲之前,应该是继承了王翦的爵位,他爵位虽高,毕竟年轻,资历有限,所以后来率军与项羽等人大战,还是得听章邯的指挥,只能暂时当副手,这也说明秦朝的用人制度,官与爵还是要分开看的。

秦之“伦侯”也叫“关内侯”(“秦都山西,以关内为王畿,故曰关内侯也”)。《后汉书·百官志》:“关内侯,承秦赐爵十九等,为关内侯,无土,寄食在所县,民租多少,各有户数为限”——衣食租税而已。

彻侯则属于贵族爵,以后与二十等爵相分离﹐与王爵共同构成封爵制度——封爵优于赐爵,它享有封国或食邑;可以置官属;爵位世袭,政治地位非常高。

秦二十等爵:公士、上造、簪 、不更、大夫、官大夫、公大夫、公乘、五大夫、左庶长、右庶长、左更、中更、右更、少上造、大上造、驷车庶长、大庶长、关内侯、彻侯。自关内侯以下为赐爵——关内侯则介于贵族爵与官爵之间。

以下第九级(五大夫)以上为高爵,称为官爵或吏爵,具有免役特权。获得吏爵的主要途径是凭借军功或者任官时的事功。

第八级(公乘)以下至第一级(公士)为低爵,又称民爵,获得民爵的主要途径是因特典、灾异而诏赐天下民爵等等。

我们之所以再一次提到这一制度,是因为到了秦始皇帝一统天下,到了汉代,古老的军功爵制已经演变成了“功勋爵制”。

正如识者所言:西周时社会功勋制和全民监督体制已经出现,但不够彻底。

周初封建,亲亲为上,尊贤次之。庶民参政机会仍然较少,文王武王开国倒是擢用了大批下层人士,但这些人成了新贵族之后,上下对流的道路却再一次受到了阻碍,《周礼》八条选官原则,即以血缘世袭为主、功勋制的选贤任能还是居于次要地位。应该说,这在当时也是比较合理的——为了稳定而牺牲效率。

其后日久弊生,世卿世禄制度进一步强化,政治制度开始不再适应急剧变化中的社会经济现实。

战国大争之世来临,各国先后被迫进行变法﹐废除传统的世卿世禄制度﹐实行中央集权,官吏统治,于是与之适应的爵制开始推行。

三晋和燕、齐、楚的爵秩等级或一仍其旧,但已开始向整个社会开放。

秦则实行二十等爵,虽然以奖励军功为主,但已经有大量的功勋爵出现。

在这个过程中,秦国矫枉过正,废亲亲之道而以尚贤为唯一,父为天子,皇子无尺土之封,皇帝孤立于上,宗亲束手于下,一遇大变,不免即刻倾覆。

刘邦建国,亲亲与尚贤并重,整个社会找到了自己的平衡点。

正如翟玉忠先生所说:秦汉基本实行功勋爵制, 整个社会是按照功勋制度组织起来的,在当时的社会里,一个人的社会地位主要不是取决于他的政治地位、物质财富,而是取决于他对社会贡献的大小,对社会贡献的大小是用爵制来体现的,所谓“爵以功为先后,官用能为次序”(语出《汉书》)。

《汉书·百官公卿表》记载西汉后期官吏的确切人数,自佐史至丞相十二万二百八十五人,以察举与征辟仕进的,只有很少一部分人, 大部分还是依功次制度(即社会功勋制)升迁。

(岁举孝廉最多时228人,茂才〈秀才〉20人,中都官察廉吏30人,三科合计不到300人。也就是说,每年只有占官吏总数2‰的人被举。)

这是一种伟大的制度,完全符合马克斯·韦伯的理想社会组织原则:层级化、非人格化,依法办事,档案程序化管理,人员有固定任期并且按程序选拔和提升……

那是“布衣驰鹜之时”,人人奋发向上,社会朝气蓬勃。

那是一个“道生法,法生德”的时代——制度是中介,制度的巨大作用得到了充分体现。

到了汉末,汉武帝罢黜百家、独尊儒术的恶果开始显现,社会功勋制渐渐退出历史舞台。在国家层面,不是用法律来支撑道德,而是祈盼以道德教化来使民众成为圣贤,更有甚者,某些糊涂虫甚至高呼要以德治国——真是迂腐腾腾,不可救药。

随着儒家的一统天下,社会功勋制在东汉以后逐渐废弃。开始了所谓以德授爵,“德的标准如何确定呢?”——当然是由德高望重的人来推荐,这就是后来的察举制。

自唐以后,更加荒谬可笑的,以考试决定一切的科举制度成了中国的主要仕进制度,除了王室成员,整个社会的高爵大半为此辈攫取。

舞文弄墨,摇唇鼓舌的清谈家成了社会精英。

整个社会保守、中庸,糊涂顸顢,不思进取,除了仁义道德,几本旧书,一切的科学研究、实用技艺都成了下里巴人之事,帝国精英的唯一要务就是平时袖手谈心性,临难一死报君王。整个中国死气沉沉,万马齐喑。

民主之后,中国应该建立社会功勋制,建立国家荣誉制度。

一切对国家做出重大贡献的人士,都应以考虑授以荣誉爵位或国家勋章(“美国有总统级的国家勋章,香港有金紫荆勋章,俄罗斯也有总统勋章,法国有国家勋章和骑士勋章”)。无论他是政治家、军事家、科学家、艺术家、商界巨子,慈善家,技术发明家,提出最新理论的学者,见义勇为的平民,还是娱乐明星。

甚至可以考虑恢复五等爵制,反正都是虚衔,也不妨碍XX。

大英帝国的荣誉勋爵制度就非常好,直到现在,英女王每年还要两次授爵授勋(一次是新年,一次是女王生日),嘉奖那些为英国做出巨大贡献的杰出人士,每次达上千人。

英国的社会功勋制是一种奇异的制度设计,作用极大,惠而不费:“王室表彰无须成本,获勋爵和勋章者却可以感到无上的荣耀”——可以极大地激发国民积极向上,建功立业的积极性。

大英帝国能够几个世纪独霸世界,当然是制度优越,其中社会功勋制度的作用未可小视。

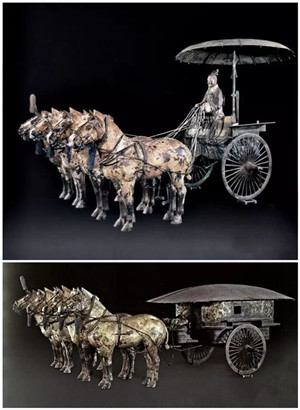

图/兵马俑铜马车 复原图

上图是出土的两乘铜车马,大小约为秦时真车马的一半,全部用青铜制成。两车均为双轮、单辕、四马驾车,由多达近7000个零部件组成。其中金银构件就达三千多件,全车的外表均描以彩绘,车舆四周以及伞盖上也都用朱红、桔红、蓝、天蓝、绿、白等色彩涂沫,饰以气势豪放的夔龙纹和纤柔曲折的云气纹,并缕以菱形的几何图案,看上去富丽堂皇,光彩夺目。

两乘车马制作之精巧、修饰之华美,被世界考古学界誉为“青铜之冠”。

立乘那辆叫高车,是开道和警卫用的;坐乘那辆叫安车,这辆车的御官俑有人说就是中车府令赵高,其实不对。专家估计这应当是秦始皇高级臣僚所乘之车,并不是嬴政本人所乘。

嬴政乘坐的车叫“金根车”,是由六匹马挽驾,车身通体彩绘,佩上各种精美绝伦的黄金装饰,珠光宝气、光华灿烂,宛如天帝所乘,比这两辆要豪华多,根本就没有出土。

“秦王骑虎游八极,剑光照空天自碧”!

在战国时期,据说诸侯王出行,前后的副车、属车,最多只有九乘。——“古者诸侯贰车九乘”(恐怕不止此数)。

“秦并天下,揽其舆服,上选以供御,其次以锡百官”。

《后汉书·舆服志》说:

“秦灭九国,兼其车服,故大驾属车八十一乘,法驾半之。属车皆皂盖赤里,朱轓,戈矛弩箙,尚书、御史所载。最后一车悬豹尾,豹尾以前比省中。”

又说:“金根、安车、立车(蔡邕曰:‘五安五立’),轮皆朱班重牙,贰毂两辖,金薄缪龙,为舆倚较,文虎伏轼,龙首衔轭,左右吉阳筩,鸾雀立衡,榩文画辀,羽盖华蚤,建大旗,十有二斿,画日月升龙,驾六马,象镳镂钖,金方釳,插翟尾,朱兼樊缨,赤罽易茸,金就十有二,左纛以牦牛尾为之,在左騑马轭上,大如斗,是为德车。五时车,安、立亦皆如之,各如方色,马亦如之。白马者,朱其髦尾为朱鬣云。所御驾六,余皆驾四,后从为副车。”

——这一段,还有下面几段专讲秦朝的车马服饰,足以写出一篇论文。

总而言之,据记载,嬴政的车队里有各种车,什么前导车,金根车,副车,伴驾车,护从车,后卫车;立车,安车,轻车,载车,戎车,猎车……等等,五花八门。前车蒙虎皮开道,后车悬豹尾辟邪。

有各种骏马,史书上有记载的,就有所谓:追风、白兔、蹑影、追电、飞翮、铜雀、晨凫,可能都是驾车用的。

有各种旗帜,譬如绘有日月升龙的太常旗(天子之旗高六丈三尺)就非常之高,遮天蔽日。

车队两旁是一队队护驾的铁甲骑兵,由于车队每天要走上百公里甚至更远(有统计资料),大概没有步兵护驾。当然,到了行宫驻地,当地的官员肯定会安排本地的秦军护驾,里面自然大部分是步兵。

“乘舆大驾,公卿奉引,太仆御,大将军参乘。属车八十一乘,备千乘万骑”——这里点明:给皇帝牵马坠蹬的都是朝中高官,这只是皇帝自己的车队,自己的仪仗卤簿,随驾护驾的还有上千的车辆,上万的骑兵。

皇子、皇妃,侯爷,宰相一定都有自己的小型车队。历史上的封禅祭天大典都是“千乘万骑”,决不可能仅仅八十一辆马车。

整个车队必定逶迤几十里,一路车马辚辚,銮铃锵锵,旌旗猎猎,枪矛林立,沿着新修的宽广驰道,整个出巡队伍威风凛凛,浩浩荡荡,或疾或慢,或哗或静,如同一条游走在山河大地上的巨龙——看上去极为壮观。无怪乎刘邦看完慨叹:“大丈夫当如是也!”

秦始皇帝的车队沿着新近拓宽的(有史料证据)西周两京大道,出函谷,过洛阳,荥阳、大粱、直抵定陶。

定陶,古称陶丘,相传曾为尧、舜二帝之都。武王开国,封六弟曹叔振铎于曹,建曹国,都陶丘。

曹国灭亡以后,陶地归宋,由于此地地处中原水陆交通之要冲,四方商客川流不息,八辙辐辏,定陶的经济开始高度发达,在春秋到西汉的八百多年间,此地一直是当时天下的第一流经济都会,有“天下之中”的盛誉。

春秋末,越国大夫范蠡助勾践灭吴后携西施归隐,即在此地致富,“十九年间,三致千金,世称陶朱公”,死后亦葬于陶。

吴起、左丘明、谷梁赤、氾胜之等都是定陶人,后来起兵反秦的项梁就死于此地。

此时此际,一位未来的名人正好生活在这里,她就是后来汉高祖刘邦的爱妃戚姬——此时她还是一个四五岁的小姑娘,不知道有没有看见秦始皇的浩大车驾。

嬴政统一天下之后,征召天下学者、和各种能人,如方士、术士入朝为官,据记载,“候星气者”即达三百人之多。其中许多人无疑都是有真才实学的——秦人凡事讲究实证,极具科学精神,决不是现代人想象的那样好骗。

在咸阳时,许多望气士已经多次上奏嬴政:“东南有天子气”。嬴政自己也常常牵挂此事,此番东巡,目的很多,第一当然是为了答谢上苍,第二个目的,就是用自己身上的天子气,去镇压这股民间天子气。

估计这个主意是望气士们想出来的,实际上根本不管用。

原来,古人质朴,人体先天本能斫丧不多,民间不少人天眼开通,他们使用这种功能,可以看见真龙天子头上上冲的瑞气。这种气——严格说是炁(qì),正如《史记》所说,“皆为龙虎,成五采。”

《晋书·天文志中》说的更具体:“天子气,内赤外黄。四方:所发之处当有王者。若天子欲有游外处,其地亦先发此气。”

到了定陶这座特大城市,天下都会,随行的望气士无疑会上奏,现在距离东南那股天子气是越来越近了——缤纷五色,上冲天际,奇光异彩,时隐时伏。在定陶的大秦行宫中,看的是愈发真切。

事实上,此地距离丰沛已经只有几天路程,最嚣张的那股天子气,正是从那里发出。

听了望气士的报告,嬴政的心里有些沉重——天子气如果在咸阳,或者是我的儿孙将要登基继位,不料却是在遥远的楚地。从这股气出现的时间推断,下一位天子显然已经人到中年——难道上天真要灭我大秦?

他真想立刻驱车南下,用自己无坚不摧的先天罡气去压倒或戳破那一位民间天子的龙气。但转念一想,不可造次,还是祭天大事要紧。

所以第二天起床后(中国早已有床,信阳楚墓中发现的床,周围有栏杆,下有6个矮足,高仅19厘米),他还是下令车队继续东行,尽管心有不甘。