几天后,嬴政的出巡车队、马队来到了邹县。

邹县是邹国故地,原属邾国,子爵,战国之后称邹,是鲁国的一个附属国。邹传二十九世为楚所灭(公元前261至256年间),秦灭楚后,置驺县,属薛郡。大名鼎鼎的战国后期大学者孟子就是邹人,当时还没有晋封亚圣。以孔孟为杰出代表的“邹鲁文化”, 继承并发展了大周的礼乐文化,崇尚仁德。重义轻利,重民轻君,重视教化,强调“以民为本”,久已为嬴政私心仰慕。

邹县东南二十里有峄山,为当时天下九大名山之一。

峄山并不算高,方圆十余平方公里,海拔仅仅五百八十二米。然而此山风景绝佳,此山以奇石著称:“怪石万迭,山无土壤,积石相连,络绎如丝,故名绎焉”。

这些石头传说是女娲补天所遗,整座峄山据说是:“怪石堆垒,孔窍幽邃,泉涌云间,峰插天表,古木苍郁,杂花若锦。”

小时候的嬴政一定读过《诗经·鲁颂·閟宫》“泰山岩岩,鲁邦所瞻。奄有龟蒙,遂荒大东……保有凫绎,遂荒徐宅”的诗句(凫峄二山俱属邹县)。

更听说过“孔子登东山而小鲁,登泰山而小天下”这句名言。孟子所谓东山,指的就是这座峄山。

——今日东巡齐鲁,正是千里向风,慕名而至。

嬴政率领群臣(应该还有皇子皇妃们,虽然史无明文)登上了峄山。见此山中到处都是花岗岩的巨形石蛋,高耸的石林,奇形怪状的各种天然石雕,千姿百态,盘龙伏虎,或独立自持,或堆叠连绎,不禁大感惊奇,啧啧称叹(合理推测)。

对此山的天造地设,鬼斧神工赞叹不已。

放眼望去,此山更有许多石洞,回环曲折,幽深莫测,许多泉水,清澈甘冽,淙淙流淌,加上满山当春绽放的鲜花碧草,藤萝古树,端得是千岩竟秀,万壑争流,姹紫嫣红,风光旖旎。

众人疑真疑幻,目不暇接,是耶非耶,恍如仙境。

登上主峰远眺,更是飘飘欲仙,心旷神怡。

普通凡人遇到这种绝世风光,率以某某到此一游,小刀镌刻,以为纪念。

这种心理其实人人都有,属于自然涌发,不能自已。

今天登临峄山的这些高官显宦,甚至嬴政这样的旷世伟人,也不例外。

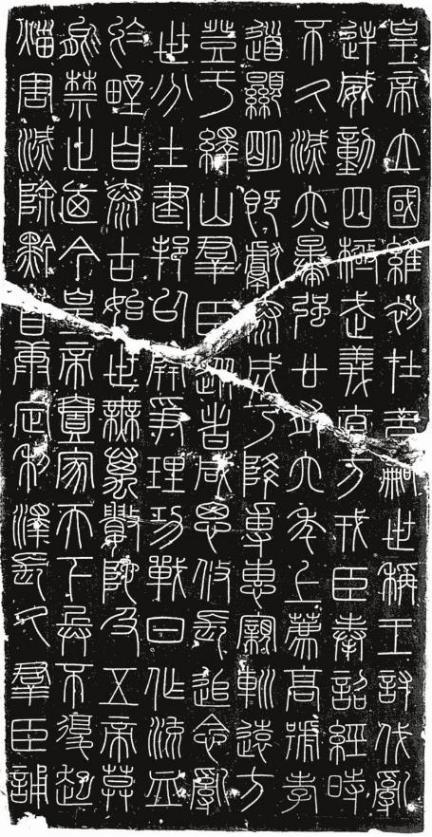

嬴政命令朝臣拟稿,命杰出的篆书大师、重臣李斯书写,命令当地官员树碑,找人镌刻——追溯历史,歌功颂德,留下了著名的秦峄山刻石。

其辞曰:

皇帝立国,维初在昔,嗣世称王;

讨伐乱逆,威动四极,武义直方;

戎臣奉诏,经时不久,灭六暴强;

廿有六年,上荐高号,孝道显明;

既献泰成,乃降溥惠,亲巡远方;

登于峄山,群臣从者,咸思悠长;

追念乱世,分土建邦,以开争理;

攻战日作,流血于野,自泰古始;

世无万数,施及五帝,莫能禁止;

乃今皇帝,壹家天下,兵不复起;

灾害灭除,黔首康定,利泽长久;

群臣诵略,刻此乐石,以著经纪。

——刻石说明了大分裂时代的残酷性,歌颂了大秦帝国的统一战争。对反对派谆谆告诫,极力安抚。

原来天下统一,齐国后灭。许多六国贵族在亡国之际,都最后麇集到了齐鲁之地。齐鲁儒生向来保守,从不知道世变时异,就该改弦易辙,与时俱进,对于文王武王的封建制度总是梦绕魂牵,追慕不已。

统一之后,这两伙人结合到了一起,在“齐阿、鄄之间者百数”,在齐“城南下者百数”“皆不便秦”,屡屡发声,对大秦帝国的各项政策表示反对。

嬴政秉性仁爱,不愿对他们穷追猛打,大开杀戒。无奈之下,只好以刻石立碑的形式竭力说服他们。

其后二世出巡,续刻曰:“皇帝曰:‘金石刻尽始皇帝所为也,令袭号而金石刻辞不称始皇帝。其于久远也,如后嗣为之者,不称成功盛德。丞相臣斯、臣去疾、御史大夫臣德昧死言:‘请具刻诏书金石刻因明白矣。’臣昧死请。制曰:“可’。”——真是莫名其妙,狗尾续貂。

《峄山刻石》原石据说被曹操登山时毁掉,但留下了碑文。今天我们所见是根据五代南唐徐铉的摹本由宋代人所刻,这块刻石现藏西安碑林里。

峄山刻石:

专家介绍:“《峄山刻石》是秦篆(即小篆)的代表之作。字的点划均为线条,粗细一致,圆起圆收。字体端庄严谨,有实有虚,疏密得当,从容平和且劲健有力。有人评之为“画如铁石,千钧强弩”秦刻石在总体上从容、俨然、强健有力的艺术风范与当时秦王朝的时代精神是相统一的。”

自孔孟、嬴政登临,此后登上峄山的帝王有刘邦、刘秀、曹操、李世民、赵匡胤、忽必烈、朱元璋、乾隆等。而文人有司马迁、李白、杜甫、王安石、欧阳修、苏轼、黄庭坚、米芾、陆游、郑板桥、赵孟頫、董其昌等——小小一山,当真是名震天下。

按照《史记》的记载,嬴政东巡郡县,上了峄山,不仅旅游观光,勒碑刻石,歌颂秦帝国的统一大业,而且建立了祠庙祭祀神灵——可能是自己和群臣祭神,然后命令随行的地方官立庙。

峄山距曲阜仅四十华里,下了峄山,嬴政一行开始向曲阜进发。