曲阜是中国的圣城,东方的耶路撒冷——中国有史以来最伟大的思想家孔丘孔仲尼就诞生在这里。

古史传说伏羲曾在此发明渔网,创设八卦。轩辕黄帝降生于此(降于寿丘),神农炎帝曾都于此,斫木为耜,揉木为耒,教民稼穑,播植五谷。又以日中为市,令民交易——中国的农业、商业在传说中竟然都发生在这里。

大舜重华,作什器(日常生活中使用的各种器具)于曲阜,少昊迁都曲阜,葬于曲阜(寿丘)。

商王南庚,亦曾迁都于此(那时曲阜名“奄”)。

武王灭商,将胞弟、儒家“元圣”周公旦封于曲阜,立国为“鲁”,地方四百里,为西周一等侯国(“封伯禽、康叔于鲁、卫,地各四百里,亲亲之义,褒有德也”)。

周公镇压叛乱,制礼作乐,奠立大周八百年基业,名震千古,功高盖世,所以成王特许鲁国建立太庙,郊祭使用天子礼乐。

鲁国文化之发达,仅次于周之两都,两都衰落后,“周礼尽在鲁矣!”

春秋末叶,按照上帝的命令,金佛的安排,一位天上的伟大星辰降生在鲁国陬邑大夫叔梁纥家。

叔梁纥与妻颜征在祷于尼山,感动了上天,上天特许一位大神降世,以开民智。

(“征在夜梦二苍龙,自天而下,固生夫子,有二神擎香露于空中而来,以沐浴之,天奏钧天之乐,列于颜氏之房。空中有声言感生圣子……”)

此子降生后,叔梁纥为他取名丘,字仲尼,这就是孔丘孔仲尼——中国,乃至整个东亚有史以来最伟大的思想家、教育家。

他于公元前551年9月28日,农历八月廿七降生,公元前479年4月11日,农历二月十一离世回天(见网上相关介绍)。

孔子的伟大,流播天地,传诸永久,人人耳熟能详,古今中外评价极高,不用在下饶舌。

所谓删《诗》《书》、订《礼》《乐》、赞《周易》、修《春秋》,“祖述尧舜,宪章文武”,集三代文化之大成,创立儒家学说,建立儒家学派,把中国文化推向了一个难以企及的高峰——也不过是略述其一斑而已。

孔子谦称自己“述而不作”,弟子和后人则尊之为“天纵之至圣”,“万世师表 ”。

由于孔子在鲁国创办私学,聚徒讲授,整理传播文化,在战国之世数百年中鲁国俨然成了全国的文化中心,教育中心——西周“学在官府”的传统因孔子彻底打破。

孔子是中国的光荣,也是“全世界各民族的光荣”(正如爱默生所说)。

孔子曾培养“弟子三千”其中“贤者七十有二”,在战国时代为世之显学,声势极其显赫,影响极大。

下了峄山,便是邹县县城,正北四十里外则是曲阜。

按照我们自己的出行规律推算,嬴政一行应该是先登峄山,晚上在邹县行宫歇息一宿,车队第二天早晨出发,驰向曲阜,大概在中午时分即可抵达。

嬴政和孔子都是旅行家。

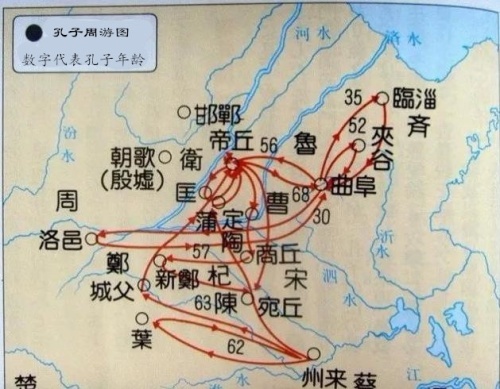

孔子出游路线:

曲阜位于今天山东省的西南部——“北依泰山,南瞻凫峄,东连泗水,西抵兖州。”

周秦西汉的鲁国都城遗址,位于今天的曲阜城区和东、北外围。“城略呈方形,城墙周长一万一千米”,始建于西周初年,它是周礼的发明者周公姬旦和他的儿子鲁公伯禽,严格按照周礼的规定建造的。

“前朝后市,左坛右社,宫城位于都城中心,城内有交通干道东西向、南北向各五条。南北向有一条北起宫城、南达雩坛(古时祈雨所设高台——《水经注·泗水》:‘门南隔水,有雩坛,坛高三丈,曾点所欲风舞处也’)的中轴线”。

鲁城一直使用到西汉晚期,历时千年。

自周文公姬旦而下,鲁国先后传二十五世,三十六位君主(史记说是三十四君),历时800年左右,首都一直都在曲阜。

早期的鲁国是西周有数的大国,周室强藩,姬姓“宗邦”,诸侯“望国”,周天子的依靠——所谓“周之最亲莫如鲁,而鲁所宜翼戴者莫如周”(高士奇语)。

鲁风仁厚,“尊尊而亲亲”,且择善而固执(我们也可以说他保守):“礼乐、刑法、政俗未尝相变”(《礼记》),“天下以为有道之国,是故,天下资礼乐焉”。

其后,五霸叠兴,七雄剧争,恪守周礼的鲁国在一个弱肉强食,虎狼称尊的丛林社会沦落成了一个二流小邦。

到了战国末期前278年—楚顷襄王二十一年(鲁顷公二年),秦将白起率领强大的秦军攻破楚国郢都,焚烧楚先王坟墓于夷陵,楚军被打的落花流水,溃不成军,楚顷王只好被迫向东迁都至陈。楚国穷极无聊,不思复仇,竟然打起了鲁国的主意,前261年,楚伐鲁取徐州。前256年(鲁顷公二十四年),楚考烈王灭鲁,攻入曲阜,迁顷公于都城外之小邑,废为平民,鲁国灭亡。七年后(前249年),鲁顷公死于柯(今山东东阿,见《史记》和网上各种相关文字)。

楚灭鲁后,在曲阜设鲁县。秦灭楚后,鲁县未废,秦在鲁地置薛郡,郡治就设在曲阜。

这时候的曲阜,就相当于一个省会城市。

沿着平坦的驰道,嬴政的东巡队伍浩浩荡荡,来到了名城曲阜。不用说,郡守以下各级官员会率领成千上万的百姓出城许多里地,恭迎天子圣驾。

在欢迎嬴政的队伍中,有许多饱学硕儒和儒生,最突出的应该就是孔子的八世孙孔鲋。

曲阜城对嬴政来说可谓如雷贯耳,对儒学他也是倾慕已久。所以他必定会对孔子的嫡亲,对当地儒士刻意亲近。下车伊始,估计是赶快搀扶圣裔,嘘寒问暖。

鲁人当时估计并不怎么反感嬴政,虽然对大秦用依法治国代替了自己旧邦的以礼治国颇为不满,但嬴政灭掉楚国,为鲁君报了仇,总算也是一位解放者。

曲阜有周公庙,有孔子故居——孔子庙(位于曲阜城中央,孔庙始建于公元前478年,孔子死后第二年,鲁哀公将其故宅改建为庙)。嬴政作为公认的杰出政治家,善于笼络人心,必定前去拜谒祭祀。

我们能够想象嬴政到了曲阜,到了周公和孔子庙前,高车驷马,暴土扬尘,昂然驱车而过,这种极其失礼的举动吗?

如果是那样,嬴政还怎么褒封孔子后裔,怎么召集鲁地儒士学者?

这一瞻礼祭祀活动之所以史无明文,无疑是因为后来嬴政与儒士们闹翻了,而汉代学者又有意黑秦。

大概嬴政进城以后才知道原来鲁城之中有个小山阜,逶迤达七、八里,曲阜得名即由于此。所以嬴政必定先去祭拜周公、孔子,然后回过头来,与圣裔、与当地儒士、儒生,官员、百姓座谈,商议封禅泰山之事。

“封禅泰山”实际上就是嬴政尊崇儒家学说的一个实例。

孔子是轩辕黄帝之后,孔子三十世祖为商王成汤(太乙),十五世祖为商王帝乙。

帝乙生微子启,降周后,被前世祖龙周武王封于宋,以奉商王祭祀。周室待之以客礼,并不以臣子视之。

《左传》僖公二十四年说:“宋先代之后,于周为客,天子有事膰焉,有丧拜焉”。

昭公二十五年,宋大夫乐大心说:“我不输粟。我于周为客,若之何使客?”可以为证。——这就是以德服人,估计这也是周武王灭商,而商王之后孔子却倾心吐胆,竭力推崇大周王朝的内在原因。

(朱熹《集传》注诗亦言:“客,微子也。周既灭商,封微子于宋,以祀其先王,而以客礼待之,不敢臣也”。)

宋国封地东至徐州东;西接开封,与郑国接壤;南邻陈、蔡,北临近鲁、卫,方数百里,为周初大国。

孔子的六世祖孔父嘉开始以“孔”为氏。其曾祖父孔防叔为了逃避宋国内乱,从宋国逃到了鲁国。

孔子之后:

子:孔鲤(字伯鱼)。

孙:孔伋(字子思)(著《中庸》)。

曾孙:孔白(字子上),齐威王召为国相,不就。

玄孙:孔求(字子家)。

六代孙:孔箕(字子京)。

七代孙:孔穿(字子高),曾为楚、魏、赵争聘,不就。

八代孙 :孔谦(字子顺),曾为魏相。

九代孙:孔鲋(字子鱼,或子甲),就是嬴政遇到这位。博通经史,脾气倔强。

嬴政为了显示尊崇儒学,立即下诏封其为鲁国文通君,拜为朝中少傅,并征召鲁地儒士儒生七十人入朝为官。其中就有孔鲋的弟子叔孙通。

少傅为三公的辅官,基本是虚衔,用于加封重臣。从一品官,仅次于丞相、太尉、御史大夫。文通君是封君,应该有封地,则是与大秦的彻侯并列矣。所以说——嬴政对孔子后裔是高官厚禄,极尽礼遇之能事。

后来秦始皇帝听了李斯的建议,下令民间焚书,禁止私学——恢复西周初年的传统。要想学习百家学术,要跟着朝中认可的学官们学习。孔鲋大怒,收《论语》、《尚书》、《孝经》藏于孔子故宅墙壁,弃官归隐于嵩山,教授弟子。后来陈胜起兵,聘孔鲋为博士、封为太师,最后死于乱军之中。

其弟孔腾(字子襄),汉高祖十二年(前195年)被刘邦封为奉祀君。专管祭祀孔子的事务,后为汉惠帝博士,迁为长沙太守。

秦始皇并不排斥儒学,马执斌先生说:

“自春秋战国以来,私学勃兴,诸子百家各立门户,相互辩难,壁垒森严。儒家始终处于显学地位。秦国自孝公任用商鞅变法起,排斥儒家,出现“无儒”局面。但是自昭王起,情况逐渐变化。秦王嬴政上台后,封儒家创始人孔子的八世孙孔鲋为“文通君”,给足了儒家面子,其他学派,就连深受重用的法家也没有此等待遇。”

“秦置七十博士,儒家占绝大多数,但也有其他家,像卢敖是术士,黄疵是名家,此外还有占梦博士。公元前219年,秦始皇东巡郡县,封禅泰山,立石颂德,特地征集齐、鲁地区儒生博士七十人,至泰山脚下议礼仪。公元前211年,秦始皇使博士作《仙真人诗》,传令艺人配乐歌唱。作诗者当为“文学”。公元前210年,秦始皇做梦跟海神交战,就请占梦博士来圆梦。博士作为皇帝的顾问备员,各有职掌,分工细致。”

这“齐、鲁儒生博士七十人”,我认为就是朝中的“七十博士”。可能是后来有了缺员,另以他人补足。

在西周时代,秦国只是一个小诸侯,微不足道,但他们居于边裔,与少数民族连年角逐,自然而然倾向实用主义,对于礼乐则有所未遑。

春秋时代,秦立国关中,治理国家使用的都是西周开国时一以贯之的统治思想,正如秦穆公对由余所说,“中国以诗书礼乐法度为政”。

进入战国,天子微弱,诸侯力政,兵戈叠兴,攻战日作,众暴寡、大并小,整个世界成了丛林。

那时的秦国,却持续内乱衰落,成了七国中最穷最弱的一个,三晋夺取了秦国的河西之地,“诸侯卑秦”,“夷狄遇之”,其他六国已经开始商量着要把秦国瓜分豆剖,从地图上抹掉。

正是在这种危急存亡之秋,秦献公开始奋起,秦孝公则开始变法——秦国的“弃礼任法”只是从这个时候才真正开始。

法家学术,立竿见影,刚猛强劲。其重视法律,主张“以法治国”,明确每个人的权利和义务。主张废除贵族特权,因功分配,因材授官——以个人的努力和能力来重建新型金字塔等级社会(古代社会,实行等级是必须的,区别在于,或以血缘,或以个人努力而已)。反对保守复古,主张锐意进取,重法、重势、重术,并以此来富国强兵,以战止战,统一天下的思想,都是非常正确的。

法家有公开的,刚性的规则,法的清晰明锐和公平使所有人都知道,要想追求个人利益,你应该怎样选择。

但法家主张性恶论,极力夸大法律的作用,不重视道德教化,不分青红皂白一味重刑,主张极权主义,极力限制臣民权利的主张则是错误的。只有这部分,才符合司马迁所说:“可以行一时之计,而不可以长用也”。

法家的制度设计也没有把制约君权包括在内,反而极度膨胀君权,较之西周时代对君主权力的种种制约实在是一种倒退(分权本身就是最大的制约)。遇上明主贤君尚可,遇上昏君庸主,肆意妄为,胡天胡帝,而臣下束手无策(西周强大的贵族是可以更换君主的,君主换了,国家却可以长存),不能制止,岂不是大事去矣?

亡国灭种,迫在眉睫。

所以原汁原味、纯而又纯的法家理论并不好。治理国家必须兼收并蓄,杂用百家学术。既要“诱进以仁义”,又要“束缚以刑罚”,二者缺一不可。

秦国君主向这个方向的转变早已开始。昭王之前,秦无儒,秦昭王认为“儒无益于人之国”,所以摒儒不用。但到了庄襄王时代,天下儒士入秦的已经很多,高扬“天下非一人之天下,天下人之天下”的《吕氏春秋》就是以儒学为根基。

秦兼并后,嬴政更是“一反秦国传统,公然以制度化的方式礼聘儒生,设博士官,请儒生参政议政”(如网友所说)。

法家工于进取,拙于守成,在乱世大有可为,在和平时期就有一些不适用的地方。儒家则相反,“难与进取,可与守成”(叔孙通自己说的),其他各家也是各有优劣。

嬴政无疑已经看到这一点,所以他把自己变成了一个杂家皇帝。

正如程步先生所说:“秦始皇并不排斥儒家学说,始终重用儒生,并对诸子百家兼收并蓄”。他说:“陆贾,郦食其,张苍,伏生和叔孙通,都是在秦帝国高层担任职务的儒生。他们在秦始皇执政期间,始终受到重用,从未受到迫害。”

他举出郑樵和康有为的论断,且有“郑樵还说,大儒叔孙通投降汉朝时,手下有门生一百多人,可见秦始皇并不是不允许聚众讲学,并不是不允许学习诸子百家的学说,只是要以秦帝国认可的公职人员为师。”

他用大量事例雄辩地证明了自己的论点——秦始皇并不贬儒。因篇幅太长,不便转引。诸君有暇,可以自己去看。

他的结论是:“秦始皇不仅没有要灭绝儒家文化,反而是兼收并蓄。在他的治国思想里,既重儒家教化,又兼有墨子、老庄的的安民生、恤百姓的思想,并且已将这些思想变成政令,发布到基层落实实施。”

另一位《秦始皇传》的作者宋乃秋先生,也用大量篇幅说明了这个观点。

他认为秦始皇是一个综合百家,比较偏爱法家的杂家皇帝。

“从现存文献看,秦始皇没有学者中间常常见到的党派意识和学术偏执。秦始皇受法家学说的影响较大,而他从来没有惟法家学说是从。”

“在秦朝的官方思想中,法家,阴阳家,儒家,道家,墨家,名家都有一席之地。在秦始皇严禁私学,焚书坑儒之后,兼收并蓄的基本方针实际上也没有重大改变。”

“即使在制度和操作层面,秦始皇也没有按照法家的教导去做,他更没有宣布独尊法家。”

他指出嬴政吸收了大量的儒家思想:大一统的理论,“序君臣父子之礼,列夫妇长幼之别”的个人道德,讲求仁义的政治道德。甚至说:“秦始皇的许多作为与言论颇像一个‘礼治’皇帝,秦朝的礼仪制度受传统观念和制度的影响最深,而讲究这一套是儒者之长。”

地球上的任何学说、任何学派都代表不了极其艰深复杂的天道,都是既有所长,又有所短。所以在历史上,纯粹用一种宗教、一种哲学,去治理国家,没有不失败的。

单纯用佛教治国(如梁武帝,如东南亚一些国家),用基督教治国(如中世纪欧洲各国),用伊斯兰教治国(如塔利班),用马教治国,甚至用自由民主思想治国,都必然归于失败。

儒教也是这样。所以,第一流的政治家都是取长补短、兼收并蓄,不会选择在一棵树上吊死。

儒家学说,无疑是自古及今在整个东亚本土诞生的最有价值的理论。道德仁义的确是人道的根本——然而它同样不适合于“独尊”。

用放大镜看,儒家思想的缺陷也是很不少的——因循思守旧、眼睛向后,不分场合地蔑视功利,拘泥于各种繁文缛节;鼓吹奢靡厚葬,轻视农民,轻视商贾,不喜欢研究武技,研究军事,轻视各种实用技艺,轻视科学技术,不讲逻辑,不主张彻底研究幽冥之事。

完全相信性善说;

总是把天下大治的希望寄托在臣民的盲目顺从和统治者的良心发现上,对“法治”比较忽略;

时时刻刻强调道德,忘了人还需要有自由的一面、放松的一面;

有人甚至把反对民主的帽子扣给儒家。事实上,这是以今绳古,没有什么说服力的。

汉武帝独尊儒术、罢黜百家。幸好,因为刘邦祖孙三代都不喜欢儒术,两汉以后的君王对儒家的各种隐疾还算有免疫力。

唐朝也是这样。

到了北宋,理学出现,儒家被人为地抬高到不应有的高位上,中华民族的生机活力开始奄奄一息,空泛而好听的道德说教几乎取代了一切实务。

元人不信儒家那套,明太祖阳儒阴法,清人出于少数民族,生机尚存。

但到了明清中后期,儒家一占上风,国家还是立即变得孱弱无力。明朝大航海的中断就是一例——在腐儒的主导下,海军任其衰败,海权拱手让人,倭寇立即登陆。

颜元说,“误人才,败天下事者,宋人之学也”;理学“以空言乱天下”;“故八股行而天下无学术,无学术则无政事,无政事则无治功,无治功则无升平矣。故八股之害,甚于焚坑”。

“独尊儒术之后,中国有两样东西就变得非常的微弱。就是思想的多元和人的自在”。

“中国人从此就少了明锐,少了真性情”(如网友所言)——整个民族日益变得狭隘虚伪。

嬴政没有完全转型,没有独尊儒术是正确的,我们不能同意某些人在这一点上对他的责备。

嬴政在曲阜不知道停留了多长时间,有人说是二十天左右,不知道是真是假。

大概就在曲阜,嬴政召集了齐鲁的儒士们讨论封禅大典的具体步骤,儒士们的建议五花八门、莫衷一是。譬如有的人说:“古时候封禅,乘坐用蒲草包裹车轮的车子——怕伤害了山上的土石草木;把地面打扫一下,就作为祭祀场地。”

嬴政经常祭天,看儒士们说的离谱,知道他们外行,却要以权威自居,不免心生鄙夷。

嬴政知道,封禅的礼仪早就失传了,儒士们的建议无非是自出胸臆,杜撰而已,且不合情理,难以实行,因此不用儒生提议。

而是命人修整行车道路,能用车的地方尽量用车,不能通车的地方才步行。否则一百五十里山道,要走多少天?命令应该下达到了泰安所属的郡(齐郡、临菑、济北?难以稽考),征集民夫,修道大概得用一二十天。

道路修治完毕,嬴政一行开始向泰山出发。