有人把“秦军南征”推定为开始于公元前219年——也就是秦始皇东巡这一年,但我更倾向于后一年的说法,前219年秦军应该已经开始了集结、前推。

《剑桥秦汉史》说:“公元前221年内战停止,仅仅经过一段短暂的间歇期,随之而来的是对外的军事和殖民扩张。这一行动的进行既向北,也向南,虽然《史记》卷六记载的进行时间是在公元前214年,但它持续的时间必定大大地超过一年”。例如,《蒙恬传》记载“暴师于外十余年”。

“南征也正式地记载于公元前214年,但可能可追溯到更早的前219年……”

比较各种记载,可以发现,秦军南征,更正确的时间也许应该是在公元前218年——也就是说嬴政三十九岁平灭六国,四十岁西巡,四十一岁东巡,四十二岁向域外用兵。

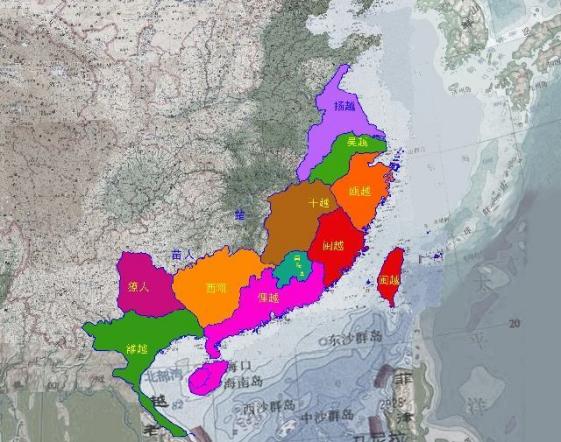

百越,是居于现今中国南方的各个不同族群的总称,古人用越泛称南方各部族。

《汉书·地理志》注“自交趾至会稽七八千里,百越杂处,各有种姓”。

吕思勉先生总结说,“自江以南则曰越”——据说,其来源是江南土著呼“人”为越。

他们各有异名,或称“吴越”(苏南浙北一带)、或称“闽越”(福建一带)、或称“扬越”(江西湖南一带)、或称“南越”(广东一带)、或称“西瓯”(广西一带)、或称“骆越”(越南北部和广西南部一带),还有东瓯——在现今浙江省南部的温州一带。

他们是落后的民族,所谓“越非有城郭邑里也,处溪谷之间,篁竹之中”(刘安);生产力水平比较低下,大部分还处在石器和青铜器并用,刀耕火种、捕鱼狩猎的时空中,比较先进的部族则使用铜剑、铜鼓,擅长造船操舟,断发文身。

越人不仅居于中国,现今中南半岛的一些民族,比如说泰国的泰族、老挝的佬族、缅甸的掸族、越南的京族和芒族、甚至台湾原住民,都和百越族有相当程度的关联,很多都是继承关系(观于越南史,东南亚史,历历可见)。

越族中“于越”最著名,它是越国的前身,商朝时已经存在,该国传至勾践时,北上称霸、名噪天下,被司马迁判定为夏禹后裔。后来,楚国乘越内乱,联齐攻越,占领越国,设立了郡县。

据说战国初期,吴起在楚国当令尹时就曾平过百越(越国除外),我估计就是羁縻。后来楚国灭亡,百越自然独立。

百越互不统属,人烟较少,很多地方都是原始森林,自然环境恶劣,估计全部人口不过一百万左右(专家推算后来的南越国总人口最多的时候不超过80万人)兵员大概总数在二三十万,但装备落后。

战争的原因,《淮南子》说是秦始皇贪图越人的犀角、象齿、翡翠、珠玑——当然也有此可能。但是一个雄才大略的帝王更加看中的,显然是土地。

卷十八《人间训》说:

“又利越之犀角、象齿、翡翠、珠玑,乃使尉屠睢发卒五十万,为五军,一军塞镡城之岭,一军守九疑之塞,一军处番禺之都,一军守南野之界,一军结余干之水,三年不解甲弛弩,使监禄无以转饷,又以卒凿渠而通粮道,以与越人战,杀西呕君译吁宋。而越人皆入丛薄中,与禽兽处,莫肯为秦虏。相置桀骏以为将,而夜攻秦人,大破之,杀尉屠睢,伏尸流血数十万。乃发適戍以备之”。

这段话基本上没有多少可信度。

百越地图:

秦朝是全民皆兵,男子“傅籍”之后,根据战争需要,随时征集入伍,从郡县调兵,基本都是短期服役。所以秦人战时为兵、闲时务农。

秦朝有时还谪发罪犯或徒隶等为兵,称为“谪戍”,但他的将官是职业的。所以南征部队,将则旧将,兵则新兵。

秦军都是临时征集,战争结束后,自然解甲归农,努力生产粮食(秦代粮价高)。蒙恬的边军倒是常驻,但也是铁打的营盘流水的兵,都是分期服役的。所以并不存在什么“百万秦军消失之谜”。

鉴于江南都是水乡,河流纵横,所以南征这一次调集的主要是水军,《淮南子》书称“楼船士五十万”,恐怕有很大夸张。统一前,秦国水军组建于巴蜀地区,统一后则广置于江南各地,因而规模较大。

水军战船有大型楼船和小型的艨艟、斗舰两类,战时互相配合。

水军装备钩拒、弓弩、长短兵器、火攻用具。接战时,远则以弓弩,近则以钩拒、矛、戟、剑,戈等等。

大秦水军实际上是综合性兵种,除水上战斗外,登岸野战、攻城守险无所不能,南平百越动员的所谓楼船士五十万,就是既完成了水上作战任务,也完成了陆上作战任务,为中国的更大规模统一,立下了盖世功勋。

秦军南征,应该主要是走水路,兵员应该主要是原来的楚人。

秦军善战应该主要是他的军事法律造成的,并不一定都是关中出猛士。如果你现在颁赏,杀一个敌人赏钱二百万,估计现代中国哪一个省市的士兵,都会凶猛如虎、闻战而喜。

据军事史家研究:

秦军集结后,分数路进攻——今江西东部的东路军,目标是浙江、福建境内的东瓯、闽越。东路军进展顺利,很快攻取了东瓯和闽越,在那里设置了闽中郡。

也有记载说,王翦平楚后,南下,置闽中郡。

据说闽中偏远,为“荒服之国”,且越人强悍,难于统治。因此,秦并未派守尉令长到闽中来,只是废去闽越王的王位,改用“君长”的名号让其继续统治该地。

后来闽越君王摇、无诸曾率闽越将士与众诸侯一道反秦,又协助刘邦打败了项羽,刘邦于是在高祖五年“复立无诸为闽越王,王闽中故地”。

中路军目标是南越的中心番禺(今广州),集结在江西南部的一路秦军进入今广东后沿浈水前进,湖南南部的一路进入今广东沿连江前进。浈水和连江都流入北江,这两路越过九嶷要塞,沿北江南下,直抵番禺,也打得很顺利。

第四路是西路军,西路军从九嶷、镡城出发,前进路线是从今湖南南部的道州、江华和广西的富川、贺州抵梧州、贵港,利用春秋战国时所谓“潇贺古道”,进攻目标是在今广西贵港、梧州一带的西瓯。

几路秦军应该是各有主将,各自为战。《淮南子》说,“一个郡尉(屠睢)遥控指挥所有秦军”,显然是毫无道理的。

百越中西瓯战斗力最强,进攻百越之战主要也是在西瓯受阻。屠睢是西路军的主将,秦西路军攻入西瓯后,据说“三年不解甲弛弩”——因为西瓯人利用山林打起了游击,并且秦军后勤补给线受到了破坏,粮草不济。但说什么西瓯人夜袭使秦军“伏尸流血数十万”,显然属于信口开河,其它各路已胜,秦西路军总共也没有二十万人。

关于西路军,到底分没分兵,现在有争议。其它两路分没分兵,也有不同说法。

根据考古发掘张家山汉简,秦西路军的主帅屠睢也写作“徒唯”,姓氏不详,是苍梧郡的郡尉。

秦时郡置守、尉、监各一人,则进军西瓯一带的各项任务可能主要是由苍梧郡来担负,后勤保障则由苍梧监禄来负责。这个名叫“禄”的郡监,具体姓氏是什么,我们也不知道。

西路军既陷苦战,粮草不济,岌岌可危。

秦始皇帝乃下令开凿灵渠,沟通了湘江和漓江两大水系。

灵渠是苍梧郡的郡监(也就是监御史)“禄”率领秦军士卒开凿的。渠成后,粮道开通,广西秦军得到了补给,于是发动猛攻,杀死了西瓯国首领译吁宋。西瓯越人则逃进丛林中,发动游击战,并在一次夜袭中,杀死了秦将、军分区司令员屠睢。

按照时间顺序,大致是:秦始皇二十九年,秦东路军和中路军顺利攻取闽越、东瓯和南越,而西路军在西瓯受阻。

秦始皇三十年苍梧郡监御史“禄”(他不是像历史课本上所说,叫什么“史禄”)到湘漓源头实地勘察、选址、规划,三十一年灵渠开工,三十二年完工。西路秦军得到补给后在这一年与西瓯人大战,西瓯君长和秦西路军主将屠睢皆死,两军拉锯。

秦始皇三十三年(公元前214年),大秦援军在任嚣和赵佗的率领下对广西的西瓯越人发动猛攻,彻底平定了广西,接着秦军继续南下,攻击越南境内的雒越,将秦帝国版图扩大至越南北部(“置象郡”,此后尚有公元前210年,秦将赵佗攻瓯骆之战。)

秦平百越,统一了岭南,于始皇设置了南海、桂林、象郡三大郡;这样总计大秦南征之战用掉了四、五年时间。

贾谊《过秦论》说:秦“南取百越之地,以为桂林、象郡”,“百越之君,俯首系颈,委命下吏”,应该说越人的抵抗力度不算很大。

当代史家也认为,秦军南征,虽然曾损兵折将,但只是遭到西瓯人偷袭后局部的失利。

吕思勉先生认为秦军只是“小挫”而已, 屠睢死后,秦军仍然占据着西瓯的战略要点,控制着整个局面。所以援军一到,西南遂告底定。

秦在岭南设立郡县后,南征大军应该是大部分北返回乡了,留下的秦军则边耕作、边守备。

为了真正控制岭南,秦王朝向岭南地区进行了三次移民。

秦始皇三十三年,“发诸尝逋亡人、赘婿、贾人略取陆梁地,为桂林、象郡、南海,以適遣戍”。

《剑桥史》的诠释是:“逋亡”也许是指那些曾躲藏起来逃避劳役和军事义务的农民。“贾”则反映了抑商的偏见。“赘婿”是穷人家之子,据秦以后的史料,他们因债务而在另一家劳动。如果三年后自己的家庭未能清债,他们就将成为长期奴隶。偶尔他们也可能入赘而成为控制他们的那家的女婿。”——总之这些人的社会地位很低。

秦始皇三十四年(公元前213年),一批“治狱吏不直者”又被发遣,来到岭南地区。“治狱吏”是指司法官,“不直”是指司法官在对犯人量刑时故意重判或轻判、畸轻畸重,也就是通常说的“徇私枉法”,他们都曾是官场成员。

《剑桥史》评论说:“法家相信严刑峻法,他们还准备对社会一切成员行使法律而不管其地位如何,在这方面他们又是平等主义者”。

于此也可见嬴政接受了韩非“明主治吏不治民”的重要思想——只要将官吏管理好了,老百姓自然就能管理好。因为“官者,民之表也”,“法者,治之端也”,治国之道就在于整饬吏治,以法治吏。“吏治清,天下平”。

如此则提纲挈领,事半功倍。

秦始皇帝治国,对官员从严、对民众从宽,已经暗合现代政治文明的基本规则。

某些昏君则不然:

他们永远把民众视为潜在敌人(有时官员甚至自己说漏,酒后吐真言);民众抗议贪官,则调兵遣将,如临大敌,防堵打压唯恐不力;

对贪官污吏则引为同类,视为同党,百般开脱,关怀照顾呵护唯恐不周。

秦始皇三十五年(公元前212年),又有一批移民来到岭南。

《秦始皇本纪》称“益发谪徙边”,其中的一部分人应该是被迁徙到了岭南。

数十万中原人到南方与越人“杂居”、通婚,最终使越人与华夏民族实现了融合,对中华民族的形成,对中国版图的奠定,贡献甚大。

秦南取百越,无意中创造了又一奇迹——灵渠。

我国在春秋战国时期已经开凿运河,如陈、蔡两国凿运河,连通淮河的两条支流沙水和汝水;楚国凿运河从郢都通达汉水;吴国沟通太湖和长江的胥河,沟通淮、黄的荷水。

此一时期,最著名的是吴国沟通江、淮的邗沟和魏国全长约一百五十公里,沟通黄、淮的鸿沟。

长三十三公里,平均宽约十米的灵渠(有些地方只有六米左右)却是世界上第一条爬山运河,是世界上最早建造并使用船闸的运河。

据资料,“在国外,最早的船闸直到1375年才在欧洲的荷兰出现”,比中国整整晚了一千五六百年。现代运河船只翻山上坡,尽皆袭其故智。

长江流域与珠江流域隔着五岭山脉,本无水路可通。但是,长江支流的湘江上源与珠江支流的上源,恰好却同出广西兴安县境,且近处相距只有一点五公里许,中间的低矮山梁,也高不过三十米,宽不过五百米。只需沟通两江,中原地区用船运来的粮草,就可以从水路越过五岭,进入岭南地区。

秦人看到这种地理条件,巧加利用,硬是在分水岭上凿出了一条水道,引湘入漓,造成了人类河运史上一个不朽传奇。

开凿灵渠,先要在湘江(上游海阳河)中用石堤筑成分水铧嘴和大小天平(滚水坝),并在铧嘴前凿开南北两条水渠。

灵渠:

灵渠示意图:

据百度百科:“滚水坝大天平长344米,小天平长130米。坝高2 - 2.4米,宽17 - 23米。汛期洪水可从坝面流入湘江故道,平时可使渠水保持1.5米左右深度。因其能平衡水位,故称天平。铧嘴筑在分水塘中、大小天平之前,形如犁铧,使湘水“三七分派”,即七分水经北渠注入湘江,三分水入南渠流进漓江”。

秦人将松木纵横交错排叉式的夯实插放在坝底,其四围再铺以用铸铁件铆住的巨型条石,形成整体。两千多年来任凭洪水冲刷,大坝巍然屹立,其设计极具科技含量,充满秦人了所特有的质朴务实精神(上个世纪八十年代才发现)。

为了降低河床比降,平缓水势,便于行船,秦人有意使运河路线迂回,并且在灵渠上用巨石做了很多斗门(船闸)。最多时设三十六座斗门,最少时也有十座斗门。一闸开启一闸闭,迫使渠水上升。船自然可以“爬”山越岭,反之亦然。

据说秦以十万大军奋战三年,凿成灵渠,从此通航里程共计一万七千五百二十公里的长江水系与通航里程共计一万四千一百五十六公里的珠江水系连为一体。

《剑桥秦汉史》评价说:灵渠所沟通的水系“在长江以北有了进一步的发展,就成了其他任何文明无法比拟的内河系统,它自北向南延伸约2000公里,或1250英里”。

众所周知,水运是古今最经济的运输方式,迄今内河航道单位吨公里的运输成本约为铁路的1/2、公路运输的1/5 。欧洲依靠海运,古代中国则依靠水运。

灵渠的设计极其高超,巧夺天工、充满灵性。古人赞美秦监御史禄说,“咫尺江山分楚越,使君才气卷波澜。”

它于公元前214年凿成通航,距今两千两百多年,仍然在发挥航运、农田灌溉功用,与都江堰、郑国渠被誉为“秦代三个伟大水利工程”,有“世界奇观”之称——创造了人类工程史,水利史上的奇迹,令人赞佩不已。