公元前218年(秦始皇帝二十九年)春,南方的战争刚刚打响,四十二岁的嬴政开始了他的第三次巡狩。

应该是上一年,大海的壮阔,芝罘山和琅琊台的海上仙山美景,给嬴政和他的爱妃儿女以及群臣们,留下了难以忘怀的欢乐——所以不仅嬴政想出游,其他人也是跃跃欲试、时常鼓吹,撺掇不已,都想在海滨度夏、戏浪玩水。

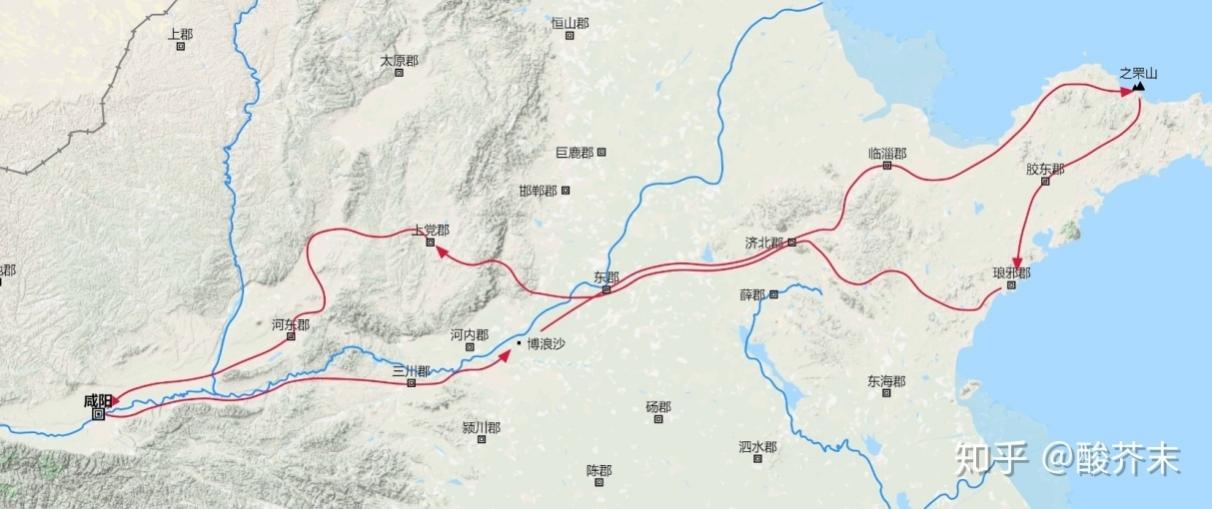

图/秦始皇第3次巡狩路线图

所以第二年一开春,东巡的车队就立刻出发了。

这一次他的出巡路线应该是:咸阳,函谷关,洛阳、荥阳,大梁,东郡,临淄,芝罘山,琅邪。回来时是琅邪,东郡,在东郡过黄河,折向西北,沿漳水河谷到上党郡,河东郡,再西渡黄河,返回咸阳。

这一次,嬴政在阳武博浪沙遇刺。

阳武县在三川郡的东部,博浪沙在阳武县(今原阳县)南,正当洛阳到大梁的东西秦驰道要冲上。

据说此地:北临黄河,南临官渡河,是一片平原。估计是河水泛滥所致,平原上到处是一望无际连绵起伏的沙丘。咸阳到山东半岛的驰道——东方道正好从这里通过。这里以前是战国时韩、魏交界处,相当荒凉。

此地号称博浪沙,时当春季,风力强劲。春风一至,肯定是经常风沙大起,弥漫天际,弄得白昼如晦,咫尺难辨对面。

刺客选择此地下手,可谓是精于策划、用心良苦。

从历史记载,我们知道,刺客就是大名鼎鼎的汉家三杰之一:张良。

张良是韩国人,其祖父张开地,连任战国时韩国三朝宰相。父亲张平,亦继任韩国两朝宰相——因此,张家在韩国乃是头等贵族。

张良从小就看着秦国经常欺辱韩国,大约在二十岁时,秦内史腾灭韩,社稷沦丧,国家灭亡。

失爵之辱,灭国之恨,深深地烙在了张良心头。从那时开始,他就一心要为韩国报仇雪恨。

秦始皇帝善待各国贵族,韩亡时,张良当时家中还有奴仆三百人,家财万贯——并没有被秦国政府查抄。

但是张良并不感恩,与出将入相、紫袍玉带的大贵族相比,家财万贯,奴仆三百人算什么?也不过是一个有钱的富家翁,一个有钱的黔首而已。

张良大概是家中长子,为了给韩国报仇,他在弟弟死时都顾不上安葬,就变卖了所有家产,到处寻求刺客,准备刺杀秦始皇帝。

上文我们说过,他在朝鲜的苍海君处,终于寻找到了一位大力士,愿意为他效力。据说此君能够投掷一百二十斤重的大铁锥,能够在很远处出手一击,立毙对手于锥下。

张良显然参考上了一年秦始皇出游的路线,煞费苦心,不知踏勘几次,才精心选择了博浪沙作为狙击地点——博浪沙遍布沙丘,风沙又大,狙击后迅速逃走,实难擒获也。

巡游的车队到了,旌旗猎猎,车轮滚滚,兵戈锵锵,戒备森严——沿着驰道,宛如长蛇爬行在曲折起伏的沙丘之上,长达数里。

时值初春,风力疾劲,到处风沙弥漫,吹的人睁不开眼睛,车兵和骑兵的保卫工作非常困难。

张良和力士两人大概是挖好了坑,埋伏在沙丘后面,借着顺风窥视着车队。

可怕的是,车队太过庞大,估计至少有数百辆之多。这时候两个人的眼睛显然已经看酸了。

两个人好不容易等来了天子所乘的六驾马车,但对于他们,不幸的是,马车竟然有一模一样,丝毫不差的两辆。

原来嬴政多次遇刺,早就想好了防范措施,出巡时,天子之车,一正一副,乘坐哪一辆,没有规律,变幻莫测——两辆车一模一样,又没有开窗,看不见人影,看你怎么下手?

估计看到这种情况,张良当时就愣住了。但时机如电光石火、稍纵即逝,他也只能是不管不顾,采用赌徒心理,放手一搏了。

在两辆御车中,大概他随手指了一辆,命令力士投掷。

铁椎(垂),是古代兵器,这种兵器应该分带柄的和带链的两种,用过这两种椎的人都很多。

用过带柄铁椎的,如:信陵君的门客朱亥,袖四十斤铁椎,椎杀魏将晋鄙,使信陵君得以窃符救赵,一战成名;

西汉淮南王刘长袖金锥,击杀吕太后的面首辟阳侯审食其;

五代猛将李存孝,南宋岳飞之子岳云用之战场破敌,刚猛凌厉、无坚不摧;

“土木之变”明将樊忠,用以击杀奸臣王振;

清代作家魏禧所述侠客大铁椎所用之椎则是带铁链的,拉开有一丈多长。

张良找来的大力士所用铁椎,应该也是带铁链的这种——不然很难远掷。

秦代一斤为今天二百五十八克,此公铁椎号称重一百二十斤,也就是今天三十公斤多一点。能把这个重量的物件,抡起来远投,当然也是神力惊人。

当时的场景估计是:

力士闻命站起,借着风沙的掩护,展开铁链,舞动铁椎,奋力向二三十米外的帝驾掷去。

隔着夹道松柏,隔着皇帝御车旁边的多层护卫铁骑,铁椎挟风带电,呼啸着直奔驰道中心,也就是天子道正中的一辆御车飞去。

大概是“喀喇”一声,一辆御车已经被一椎洞穿,车内御座上如果有人,自然是非死即伤,很难幸免。

一场惊心动魄的刺杀,在几秒、十几秒内,已告完成,至于嬴政是不是会被击中,到底是死是活,就得看天意了。

两人当然是无暇仔细观瞧自己的战绩,借着风沙的掩护,借着熟悉博浪沙地理,借着可能已经多次演练的条件,二人撒开丫子,如狡兔灵猫、飞奔而去。

由于沙丘上荆棘丛生,枯草新芽遍地,到处是沼泽水洼、初生的芦苇。不利于骑兵追踪,更可能两人在黄河或官渡河边早已准备好了小船——不管怎么说吧,俩人竟然迅速摆脱了紧追在身后的骑兵步兵,虽然极其惊险,但却成功脱逃。

漫天风沙中,雷惊电掣的一击,显然会让在场所有人暂时停止反应。

秦始皇帝大概当时正在御车中办公,猛听得轰隆一响,隔窗探头望去,大概他接着就看到了副车破碎,人喊马嘶,群臣惊慌失措,围上来护驾的样子。

几秒钟的惊愕之后,群臣和御林军看到皇帝陛下没事,自然是不待皇帝下令,就立即向人影逃走的方向,展开了凶猛的追捕。

或许是天神暗中保护,铁椎“准确”地击中了副车。这样,不仅秦始皇帝毫发未损,而且由于另一辆的天子座驾肯定也是无人敢于僭居其中,所以这一次刺杀的结果,应该是没有造成任何人员伤亡——说到底,只是虚惊一场而已。

但皇帝陛下仍然十分震怒,他下令:帝国军警宪特,民政系统一起出动,在相关地域展开了了十天大搜捕行动,缉捕严拿。

张良在逃亡中途,一定是听说了自己行刺的结果,他当然是心情沉痛,懊恼不已。

张良和力士二人,应该是分道扬镳了。

力士先生拿人钱财,替人销灾,得了巨额报酬,自然会去逍遥快活。张良则逃到泗水边的下邳县(今江苏徐州市睢宁县古邳镇),隐姓埋名,潜藏下来。

此次刺杀事件表明,秦灭六国,统一天下已经三年,但山东局势仍然非常不稳。数十万人失去土地、权力、爵位的贵族、官僚,以及手下宾客死士,无时无刻不在梦想着颠覆大秦,夺回自己失去的江山。就是六国普通民众,也是百年仇恨,一时半刻难消,虽然表面归顺,骨子里对于大秦帝国仍然没有完全认同。

当此之际,有此借口,为了防止分裂,长治久安,嬴政实在是应该考虑采取更加严厉的措施,对于六国贵族,对于国家死敌,实在是不宜过分慈悲、施行妇人之仁。

前世祖龙,身为武王,灭纣之后,对殷商王族,贵族就十分优待,意图感化,合同天下,结果等来了武庚叛乱。若非周公明圣,大周天下必然已经倾覆。

第二次轮转的祖龙,又一次犯下了同类错误。但这一次,哪里还有周公?

可能因为天下贵族大半都是嬴政前世所封,很多还是他的子孙,嬴政经过此次刺杀事件,仍然没有醒悟。他没有狠下心来,大加鞭挞,甚至诛杀。

大索十日之后,对于刺客的追捕,是不了了之,对于六国旧贵族,仍然没有进一步予以断然处置。

这正是:

博浪沙尘涨连天,

猛士屠龙黄河边;

惊天一击疑真幻,

预告中原起烽烟。

张良逃走,亡匿下邳,需要更名改姓,这说明秦帝国的侦察机构,对于到底是谁在行刺皇帝,已经有了初步结论。

但是帝国的法网并不严密,至少在东方地区,就远不如在秦国故地——正因为这样,所以张良可以改名换姓沉入民间,风头一过,还敢跳出来,抱打不平,行侠仗义(为任侠);

项伯杀了人,竟能跑到下邳,跟随张良,躲藏起来(估计张良已经小有名气,手里还相当有钱,能养门客;

项梁杀完人,也可以带着爱侄,跑回江东(与籍避仇吴中),继续抛头露面,主持各种大事。

(项氏出自芈姓,为楚王后裔。春秋时,楚国公子燕受封于项城﹤今河南项城县﹥,其子孙遂以国为姓。)

后来到了二世之时,法网更是稀疏,彭越、黥布、刘邦等人,已经公开亡命江湖,为匪为盗,打家劫舍,官府竟然视而不见,没有加以缉捕。

这种情况,很可能是秦始皇帝认为,山东各国人民久炙礼教,不习惯法的拘束,为了感化他们,为了绥靖地方,所以在制度建设上,对于东方各国,有意放宽了尺度。

嬴政的性格相当好斗,仁勇兼备,无所畏惧。在搜捕进行时,皇帝陛下的东巡队伍已经在继续前进,经过了临淄等地,于仲春时节(后来的阴历二月),再一次到达之罘。

之罘山高四百米,虎踞海面,危崖断壁,估计在那个季节,还是海风凛冽,寒意颇浓。

这么早,嬴政君臣就跑到了海边,可见这群内地人,对于大海的向往,已经达到了何等急迫的程度。如果没有张良行刺,我估计秦国君臣年年都会到东海之滨去,消夏避暑。

嬴政君臣再一次登上之罘山,又一次刻石立碑,碑文曰:

维二十九年,时在中春,阳和方起。

皇帝东游,巡登之罘,临照于海。

从臣嘉观,原念休烈,追诵本始。

大圣作治,建定法度,显箸纲纪 。

外教诸侯,光施文惠,明以义理。

六国回辟。贪戾无厌,虐杀不已。

皇帝哀众,遂发讨师,奋扬武德。

义诛信行,威燀旁达,莫不宾服。

烹灭强暴,振救黔首,周定四极。

普施明法,经纬天下,永为仪则。

大矣哉!宇县之中,承顺圣意。

群臣诵功,请刻于石。表垂于常式。

——在这秦始皇帝二十九年,正值仲春时节,阳气上升,天气开始和暖。

皇帝陛下巡视东方,登上了之罘山,如同一轮红日,照耀着大海汪洋。

群臣观赏美景,感叹陛下的丰功伟绩,追念鸿业初创。

伟大的圣君治理天下,厘定制度法规,阐明了准则纪纲。

他对外教化诸侯,遍施恩泽雨露,显扬大道公理。

可叹六国之君邪僻,贪得无厌,争战不休,对黎民百姓虐待残杀不已。

皇帝哀怜众生,发师前往征讨,奋扬武德公义。

正义战胜了邪恶,军威震慑宇内,诸侯望风归顺。

强敌束手,百姓得救,四方勘定。

于是陛下施行明法,治理天下,为子孙后代留下了永恒正义的法则。

伟大啊!

天地之间,神州赤县,万里河山,将永远遵循圣意!

群臣感念陛下功德,请求刻立石碑,表率千古不坠!

齐国国君曾多次登临之罘,齐康公甚至常驻于此。

秦始皇帝又非常喜欢这个地方,据此判断,则之罘山上,当有行宫。行宫外有阙,阙也称观——《尔雅》曰:“宫门双阙,旧章悬焉,使民观之,因谓之观”。

在山顶刻石后,秦国君臣意犹未尽,又在行宫外的东观立碑刻石。

其辞曰:

维二十九年,皇帝春游,览省远方。

逮于海隅,遂登芝罘,昭临朝阳。

观望广丽,从臣咸念,原道至明。

圣法初兴,清理疆内,外诛暴强。

武威旁畅,振动四极,禽灭六王。

阐并天下,灾害绝息,永偃戎兵。

皇帝明德,经理宇内,视听不怠。

作立大义,昭设备器,咸有章旗。

职臣遵分,各知所行,事无嫌疑。

黔首改化,远迩同度,临古绝尤。

常职既定,后嗣循业,长承圣治。

群臣嘉德,祗诵圣烈,请刻之罘。

东观碑文是说:

在秦始皇帝二十九年,皇帝春天出巡,开始视察远方。

他来到了东海之滨,登上之罘山,像太阳观赏初升的又一轮朝阳。

遥望广阔壮丽的海天,众臣追本溯源,往事历历在目。

自我大秦施行法治,对内崇尚礼法,对外诛灭强敌。

军威有如雷霆,震撼四海八荒,俘虏擒获了六王。

一统江山万里,根绝连年战祸,把兵器永远收藏。

皇帝修明文德,经营治理天下,是这样的孜孜不倦。

高举正义的旗帜,制订器物标准,使一切易于度量。

群臣依法治国,各有分工分职,一切都那样明确。

百姓移风易俗,天下同一法律,不再会有差池。

各种职分既定,后代遵循不替,永远承袭圣治。

群臣赞美明德,敬述圣主伟业,请刻之罘为式。

秦国的群臣把秦始皇帝比作太阳,这和今天学者所说“始皇大帝——照耀过东方大地的太阳”一样,都是有感于秦始皇帝所建立的赫赫功业。

在这个地球上,除了某个头脑混乱,被各种匪夷所思的理论弄得莫衷一是的可怜族群,任何一个有理性的民族,对于自己民族历史上的伟大英雄,都是不吝赞颂褒扬,世世代代讴歌传唱的。

两块刻石热情赞颂了秦始皇帝统一中国,治理天下的丰功伟绩,强调秦始皇帝统一天下是顺天应人,为人民除害兴利。

刻石强调要“依法治国”,其理念之超前,足令今人愧汗。没有法度,有法不依,谈何励精图治?

秦国臣子赞美自己的君主,除了赵高等心怀叵测的个别人,我想大半是出于真心。

孙皓辉先生评论说:“在天下一统后,他颁书封赏了二十八侯君五大庶长,这在秦国历史上是前所未有的壮举!不杀无辜,善待臣子,这在后世的封建帝王中是难得一见的,甚至在近代中国也是不可想象的”。

历数各代各朝,秦始皇帝君臣之间,关系之和睦,相处之亲密,无猜无嫌、不妒不忌,足称万世楷模。

这是一个豁达大度,礼贤下士,唯才是举,用人不疑的君王。

孙皓辉先生所说:“二十八侯君五大庶长”,不知道是怎么统计出来的。孙先生学者出身,作风严谨,想来必有所本。

说到唯才是举,始皇时朝廷上的许多高官都是布衣卿相,由秦始皇一手提拔,可以为证,如李斯,如尉缭,如茅焦。

说到礼贤下士,例子很多,譬如顿弱不愿大礼参拜君王,非要抗礼万乘,以示人格伟大,特立独行。

嬴政听说后,大概也就莞尔一笑,随即便欣然同意——这次会见对嬴政帮助很大,嬴政在顿弱的提醒下,终于成功地开辟了至关重要的第二战场,“智取六国”。

嬴政礼贤下士,倒也不能说都是出自他的性格完美。

春秋战国时期是一个政治上竞争的时代,“得贤者昌,失贤者亡”,士之归趋决定着国家、社稷的存废,有国有家者焉敢妄自尊大?

战国之士一般都文武兼资,通晓各种实用技艺,本事大得很,脾气同样大的惊人。现代人动辄把后来的所谓读书人比附为先秦的“士”——这在本人看来,简直就是一个笑话。

——这其实是完全不同的两种人:一个几乎万能,从思想到政治、经济、军事,从科学技术,逻辑推理到文学艺术,几乎无所不能,无所不会。日本所谓“士”虽然偏于武技,也算是庶几近之。

中国宋代以后的读书人也腼颜称“士”,但却是百无一用,酸丁腐儒;除了会写几个字,会做几篇八股文,可以说是“任嘛嘛不行,任嘛嘛不会”。

他们是社会的寄生虫,四体不勤、五谷不分,活着的目的就是骗官当官。当官的目的就是捞钱,捞钱之后,黄金屋、颜如玉、车如簇都有了,人生的目的就算达到。

至于理想抱负、国计民生,在他们的眼里恐怕是完全虚拟、一文不值。

就算他们还有理想抱负,还惦记国计民生,凭借他们所学的那几本古代经书,他们也是有心无力,不知如何着手。

我很奇怪,中国人为什么要专门培养一个当官的阶级。

他们有能力吗?——答案是没有。

他们有道德吗?一个专门依靠别人为生、做吸血鬼,贬低一切科学技术、实用技艺,维生本事的人,一个连自己都不愿意养活的人,哪里配得上,谈论什么道德?

元王朝最英明的举措,就是把这群垃圾贬为老九——事实上,他们连乞丐都不如(乞丐还能养活自己呢),就更别说与春秋战国时铁骨铮铮,动辄冲冠一怒,剑及履及的“士”来加以比较了。

战国之士是真正的“志士”,勇于坚持真理,舍生取义,杀身成仁。

他们的口号是:“君之视臣如手足,则臣视君如腹心;君之视臣如犬马,则臣视君如国人;君之视臣如土芥,则臣视君如寇仇。”

“君使臣以礼”则“臣事君以忠”,君礼臣忠,必须两尽其道——关系是双方的,两好噶一好。你国王、皇帝要是对臣下无礼,那就别怪我臣子怒目而视,甚至拔刀相向!

他们宣传“从义不从父,从道不从君”。

这种事例比比皆是,不胜枚举。譬如崔武子之妻棠姜美丽,齐庄公与她通奸,崔杼怒而弑君;宰相晏子临君之难,哭之而已——他认为臣子不是国王的奴才,国王不为社稷死,则臣下不死君难。

在《孝经》中,曾参问孔子:

“敢问子从父之令,可谓孝乎?”

孔子回答说:“是何言与?是何言与?父有争子,则身不陷于不义,故当不义,则子不可以不争于父,臣不可以不争于君。故当不义则争之,从父之令,又焉得为孝乎?”

孟子甚至说:“盛德之士,君不得而臣,父不得而子。”

这与后代腐儒所宣扬的:“君要臣死,臣不得不死,不死是为不忠;父叫子亡,子不得不亡,不亡则为不孝”——完全是尖锐对立,截然相反的。

战国之士是真正的大丈夫,对于君主的威严,富豪的阔绰,往往不屑一顾,视如粪土。

他们的逻辑是:只有贫贱者才可以骄傲,富贵者怎么敢骄傲,慢待士人呢?——“国君而骄人则失其国,大夫而骄人则失其家。失其国者未闻有以国待之者也,失其家者未闻有以家待之者也。夫士贫贱者,言不用,行不合,则纳履而去耳,安往而不得贫贱哉!”

——国君骄傲,就会失去封国;大夫骄傲,就会失去采邑。失国失家的君主贵族,就会失去原有的地位和待遇。谁会给你补偿?

而贫贱的士人,建议不被采纳,行为不合要求,穿上鞋子就可以离开——到哪里还不是一样贫贱,我们能失去什么?

大秦虽然统一,士风毕竟未替,秦始皇帝在这种历史潮流、社会背景下,当然也不大可能对臣子颐指气使,以奴隶视之。

非但如此,嬴政对臣下完全可以说是,像刘秀一样,推心置腹、仁至义尽,打破了“君臣一体,自古所难”的历史定律。

在政治上,嬴政对臣子是疑人不用,用人不疑。

对李斯、对尉缭,对所有他用过的重臣,几乎都是这样。举例说,统一之后,他多年出游,从未以留守者窃国为虑。

王翦一家三世为将,蒙骜一家三世为将,都是位高权重、势力很大,在某些君主看来,危险系数很高,但嬴政对他们却是恩宠有加,从未加以猜忌。

在待遇上,他对尉缭是与之亢礼,穿一样衣,吃一样饭,有如孟尝君待士。

对姚贾,封之千户,以为上卿。

对王翦,予之良田美宅花园池塘很多,待以师礼。

对李斯,多重联姻,予之富贵极矣。

……

等等等等。

他以绝对信任,言听计从,谦恭礼敬,赐爵、重赏、联姻等方式,与朝中重臣结为一体,鱼水和谐,唇齿相依。

既没有剪除功臣宿将,也没有让他们赋闲退养。对他的用人特点,宋乃秋先生评定为“谦恭慷慨至极”。

大秦朝廷猛将如云、谋士如雨,人才济济、群星闪烁,终竟使嬴政能统一天下,确立郡县制度,功齐三皇五帝。

李太白“明断自天启,大略驾群才”的评语,可谓知人之论。

在中国历史上的著名君王中,嬴政君臣之间的关系可能是最好的。在位三十七年,没有诛杀过一位将军大臣(程步先生曾言)。

嬴政不但对元老重臣十分礼遇优待,对身边的小臣弄臣也是相当宽容。

优旃是侏儒倡优,善于开玩笑,善于进谏。有一次秦始皇帝在朝中举行酒宴,外面下起了大雨,殿阶下的卫士们因为下雨天寒,冻得直打哆嗦。优旃见了,很可怜他们,于是问他们:“你们是不是想休息啊?”卫士们都说:“当然啦!太想休息一会,暖和一下啦!”优旃于是嘱咐他们:“过一会儿,我如果喊你们,你们要快速地回答。”“在”。

过了一会儿,大殿上的臣子们为秦始皇帝祝寿,高呼万岁。优旃大声喊道:“侍卫官!”侍卫们回答说:“在!”优旃说:“你们虽然长得人高马大的,有什么用处?下雨天也只能站在外面挨冻。我虽然长得矮,却可以坐在殿内暖暖和和休息——你们怎么跟我比。”

嬴政听了,知道优旃在讽谏,于是命令卫士减半值班、轮流休息。

秦始皇曾经计议要扩大上林苑,准备扩张到东至函谷,西到雍县和陈仓。优旃听见,笑着说:“很好啊。多养些禽兽在里面,敌人从东方来侵犯,让麋鹿用角去顶他们就足以对付了。”

嬴政听了优旃的巧言进谏,知道自己处事不妥,就赶紧停止了扩大苑场的计划。

现居香港的钟某某先生,是一个很有才华的人,以后应该会赫赫有名。他因修密宗拙火定,而得宿命通。几年前因事北上,与余相值。

在我们的一次交谈中,他回忆说:我与祖龙结缘已经数世。

在周武王时期,我是他的第二位夫人。我那时非常贤惠,多才多艺,长的也挺美。

武王为人非常之好,胸怀宽广、治国公正,他的军队军纪严明,从来不敢践踏百姓。

我那世没有为他生子,在他去世不久,因为悲痛,也早早的撒手人寰。

在秦始皇时代,我是他的宫廷保健医生,但不是电视剧上救他那个(他指的可能是夏无且)。

秦始皇也是一个很好的人,凡事总是先为他人着想,有了好东西往往先可着别人来。譬如始皇吃什么喝什么都给我,宁可自己不吃不喝,也要让我,很有人情味的。

他的最大优点是能平等待人、嘘寒问暖,没有架子,身边的人对他也是非常忠诚,赤胆忠心,遇到危险都是舍命护驾。

在几部《天经》上,此类记录也很是不少,在下事繁,还没有予以归纳整理,但总体印象还是有的。

种种记录表明:

嬴政是一个胸襟开阔,从谏如流,待人彬彬有礼,很有贵族绅士风度的皇帝。

他比较易怒——这主要是他在朝处理政务之时;

平居时的秦始皇帝,基本上是一个温婉和蔼、举止随和的人,性格中有一种天生的质朴纯真。

臣子们,对皇帝陛下的回报,是令人感动的忠诚。譬如蒙恬就宁可自杀,也不愿有负先帝。

李斯也说:自己曾辅弼皇帝,“尊大臣,盛其爵位,以固其亲”,并且“缓刑罚,薄赋敛,以遂主得众之心,万民戴主,死而不忘。”——减轻刑罚、减少税收,以满足主上赢得民众的心愿,万民百姓都拥戴皇帝,至死都不忘记皇帝陛下的恩德。

史书留给我们的,那个鹰视狼顾、杀人如麻的独夫暴君形象,显然是一种讹传。正所谓“三人成虎,众口铄金”,“一人传虚,万人传实”——乃是对历史的歪曲。

当然,秦始皇对官吏的管理,还是非常严格的。有人说这样做,不利于政治稳定,动辄把贪官污吏送去劳改,是过于残忍啦,以至于秦末之时,各郡县官吏皆有反心。

我想这个问题应该分怎么看——对于最广大的下层百姓,是吏治严格好,还是睁一只眼闭一只眼,任由官吏巧取豪夺好,乃至于与之同流合污好,我想结论还不难做出。

秦始皇帝善待臣子的唯一坏处,可能是赦免了已经犯下死罪的奸臣赵高,念人劳绩、赦人死罪,竟然留下了这个结局,真是让我们后人唏嘘感叹——感叹历史的波诡云谲。

嬴政的东巡队伍停留在之罘山时,大秦帝国的数十万大军(恐怕没有五十万),已经开始浩浩荡荡,大举南征。

他们突破南岭,突破武夷山脉,突破川南的崇山峻岭,向着福建、两广、云贵高原,迅速挺进,通过刚刚建立的驰道邮路,秦军胜利的捷报,随着快马,雪片般飞来。

皇帝陛下在帝国的东方沿海,应该是遥遥指挥着在南方的瘴雨蛮烟中奋勇作战的五路军团。

帝国的版图在迅速膨胀,大臣和皇帝一定也会欣喜不已,美似登仙——秦人是讲究功利,讲究实用的。对于领土的扩张,对于本民族生存空间的扩大,对于南方广袤可耕地的获取,他们必定会兴奋异常,很有成就感。

他们还没有后世儒家那么多不可思议的道德教条,思想顾虑——对于历史上开疆拓土的几个君主总是看不顺眼,啧有烦言。

嬴政在之罘住了多长时间,史书上没说——我估计不会很长。一是因为之罘较冷,春季并不宜人;二是因为此地离帝国的南方前线较远,不利于帝国元首和总参谋部协调指挥作战。

在我想来,东巡队伍应该在之罘停驻了几天或十几天,然后他们就驱车横穿山东半岛,来到了琅琊台。

琅琊台的气温显然更适于休憩。根据西方气象学家对古今雪线高度的研究,根据中国气象学家(竺可帧等人)对历史文献的梳理。虽然时处间冰期,但五千年来,地球气温总的趋势是趋于下降了。

虽说寒冷期与温暖期交替出现,总的趋势却是由温暖向寒冷转变。

与我们的主题相关,经历了西周时期那个短暂的寒冷期后,中国大陆的气候在春秋至西汉进入了暖湿阶段(从公元前770年到公元初年)。

秦汉时,经济作物的地理分布是“桔之在江陵,桑之在齐鲁,竹之在渭川,漆之在陈夏”(《史记》)。当时各气温带动植物的分布比现在更加偏北,全国的气温比现在更高。

嬴政在咸阳就可以赏竹,在楚故都江陵就可以品桔。

随着夏天的到来,琅琊台下的海滨浴场肯定会热闹起来。在禁区内,肯定会有不少皇帝的妃嫔侍女们在踏浪玩水(考古发现,嬴政出巡是载有后宫的)。

但嬴政和朝中的重臣们可能对下海游泳、海边钓鱼,已经兴趣不大——随着秦军在西瓯遭到顽强抵抗,军队伤亡惨重,随着秦军后勤补给线被屡次掐断,焦灼的情绪一定会在琅琊台上下蔓延。

幸好大秦的君臣都富有首创精神,“不法古,不修今”——既不效法古代,也不拘泥现状,敢想敢干,敢作敢当。不知道哪位能臣,一简上书,竟异想天开,建议在湘江和漓江的分水岭上,开凿运河(可能就是监军御史禄),挽回了广西秦军的命运。

整个夏天,嬴政都要为调兵遣将,选派能臣开凿运河之事忙碌,此外还要兼顾全国各地政务,北部边防,自然是忙得寝食难安,不亦乐乎,夜以继日,焚膏继晷——这是一个勤政的皇帝,本着对天下子民负责的精神,讲究身先士卒,事必躬亲。

大概一直忙碌到了夏末,西瓯的几个立足点应该是终于保住了,开凿兴安运河之事也有了眉目,进行的如火如荼。

于是嬴政决定回銮返辔,返回咸阳。

根据历史学者的地图作业,他的回返路线应该是:琅邪,临淄,向西至平原津渡黄河,然后到巨鹿,从巨鹿北上恒山。下了恒山回车,南下又经巨鹿到邯郸,在邯郸向西南,从太行山的壶关进入了上党,最后经河东安邑,在蒲州津西渡黄河,返回咸阳。

也就是说:虽然号称返程,事实上,嬴政还是在到处巡视。