临淄就不用说了,乃太公营丘始封,天下名都,烟柳繁华之地。

平原津在山东平原县西南,大概当时是黄河上著名渡口,后日嬴政再渡,忽然重病,就发生在这里。

巨鹿历史悠久,传说四千年前唐尧禅位于虞舜即在此地,是秦初三十六郡之一。巨鹿还是历代兵家必争之地,秦末血肉横飞的“巨鹿之战”发生于此。

《史记》:“秦始皇二十九年复游海上,到琅琊,过恒山”。——这个恒山似乎有两个含义:一、恒山郡;二、北岳恒山。

秦代恒山郡城在东垣(今石家庄市东),据记载,东垣在秦代已经置有县,且在秦灭赵之前,已是一代名城。恒山(常山)之名最早在《战国策》中见有提及,属赵国,但是范围不明,史学界认为境内很可能包括在今天山西省浑源县的“北岳”恒山(又称常山)。

秦军攻占赵国后,设恒山郡,但据说范围较小,不包括北面的北岳恒山。从谭其骧的地图看,北岳恒山应该在雁门(浑源县属之)、代郡一带。但也有学者坚称秦代和西汉置恒山郡,北岳恒山都在其辖区内。

秦始皇时,自崤山以东,有名山五个——太室(就是嵩高山)、恒山、泰山、会稽山、湘山。

自华县以西名山有七个——华山、薄山(就是衰山)、岳山、岐山、吴岳、鸿冢、渎山(蜀中的汶山),这都是享受国家祭祀的。

一般认为,这些名山都是由秦始皇规定下来的。

恒山位列第二,还在泰山前面。

以前舜帝时,“十有一月朔,巡狩至北岳”,曾登恒山。

西周第二王周成王,也曾“巡狩至北岳,北方诸侯朝于明堂”。

在周代,“九州各有镇山”,“恒山为北岳”,是“正北并州镇山”。

秦始皇帝想必是因前人之推崇而褒封之。

更具体的,据介绍:

恒山山脉发祖于阴山,横亘塞上,东连太行,西衔雁门,南障三晋,北瞰云代,东西绵延五百里。莽莽苍苍,如诗如画,巍峨耸峙,气势雄伟。

景区内拥有天下奇观悬空寺等众多景观。主峰天峰岭在山西浑源县城南十公里处,距大同市62公里,海拔2016.8米,被称为“人天北柱”,“绝塞名山”,“天下第二山”。

西汉时因避汉文帝刘恒讳,一度改称为“常山”。

恒山得名据说是因为他的横列谐音——整个恒山山脉似自西南向东北奔腾而来。一座座海拔达2000米以上的大山比肩而立,重重叠叠,气势博大雄浑。所谓“泰山如坐,华山如站,嵩山如卧,常山如行”。

恒山山势雄峻、关隘险要,实为黄河以北地区的天然屏障,进可攻,退可守,因此古人说据恒山之险,可“折天下之脊”。

战国时代,赵简子考察儿子们,要选立接班人。

他告诉儿子们说:“我把宝符藏在了常山之上,谁先找到了就赏给他”。

儿子们赶快跑到常山上去找,结果什么也没找到。赵毋恤回来后却说:“已经找到宝符了。”

简子说:“你说说。”

毋恤说:“从常山上往下看到代国,代国可以夺取过来。”

简子知道毋恤贤能,于是废了太子伯鲁,把毋恤立为太子,他就是历史上著名的赵襄子。

襄子即位后,谋杀了姐夫代王,发兵平定了代地。把代地封给伯鲁的儿子赵周,让他做了代君。

恒山之上,苍松翠柏、庙观楼阁、奇花异草、怪石幽洞甚多——构成了著名的恒山十八景,十八胜景,各有千秋,美如画卷。

嬴政一行抵达恒山,游览多日,留下了停旨岭这个地名——据说这里是秦始皇帝登临恒山时,恒山道士下山迎接的地方(早期也有道士)。

后来的恒山亦以道教闻名,为道教三十六小洞天中的第五洞天,茅山道的祖师大茅真君茅盈曾于汉时入山隐居修炼数载;八仙的之一的张果亦曾修道于此。

贾岛《行北岳庙》赞曰:

天地有五岳,恒岳居其北,

岩峦叠万重,诡怪浩难测。

人来不敢入,祠宇白日黑。

有时起霖雨,一洒天地德。

神兮安在哉?永康我王国。

嬴政下了恒山,经巨鹿来到邯郸——又一次来到自己出生的这座名城,心中必定是百味杂陈,感慨万千。

“邯郸”因邯山而得名,“郸”者,山脉的尽头是也,以之命城从邑,故有邯郸之名。

邯郸古迹甚多,赵王宫城、武灵丛台等等,想必嬴政都会去看看。我猜想,他在邯郸的行宫很可能就是以前的赵国王宫。

秦赵同祖,既同气连枝,又手足相残。惨烈的邯郸之战,就发生在嬴政出生前后,他最想看的无疑是自己的出生地、避难地。

嬴政在邯郸,可曾在质子府中,母舅家中,幼时的池园,避难的闾巷,追寻故地,寻亲访友?

几年前,秦始皇灭赵后曾到邯郸坑杀母家仇人,但他没有屠邯郸,也没有报复赵国王族。相反,在所有六国君王中,赵国宗室所受的待遇可能还是最好的——理由很简单:他们毕竟与嬴政同祖。

赵王迁只是被流放到湖北房陵,他的身边还有大批妃嫔、侍从、大臣以及赵国宗室,他们都被允许前来伴随前王。

赵王迁死后,他的后裔于汉代辗转迁回了赵国故地涿郡,形成“涿郡赵氏”,赵匡胤即其后人。

秦灭赵后,秦始皇让代王嘉的儿子赵公辅任西戎地区行政長官,主管西戎事务,封爵封地,当地人称他为赵王。

赵公辅定居天水,后裔成了天水望族,形成了“天水赵氏”。

名将赵奢的孙子也被封侯。

《姓谱》记载:赵奢为惠文王将,有功赐爵为马服君。秦灭赵,秦始皇封赵奢之孙赵兴为武安侯,迁居咸阳,后代遂为扶风人,为马氏先祖(改姓是纪念马服君的)。——这就是血缘亲情的体现,正所谓:历尽劫波兄弟在,相逢一笑泯恩仇。

在臣子中,李斯亦曾跟随自己的老师荀子在邯郸面见赵孝成王,与他共同商讨军国大计。留下了荀子《议兵》篇,故地重游,自然也是感慨颇多。

盘桓多日,离开邯郸,嬴政决定舍弃那车马走起来,相对舒适平坦的河内大道,从邯郸取向西南,从太行山的壶关进入了上党盆地,西上太行山,是一路的崇山峻岭、崎岖坎坷——他要亲眼一睹当年长平大战的战地,追思先祖、先人创业之艰难。

后世曹操北征,行军在太行山中,写下了《苦寒行》:

北上太行山,艰哉何巍巍!

羊肠坂诘屈,车轮为之摧。

树木何萧瑟,北风声正悲!

——可以窥知嬴政行路之艰难。

太行山是山西高原与华北平原的界山,延袤千里、百岭钩连。山脊海拔通常达1500 - 2000公尺,面对中原的山地东侧则有明显的断层,许多地段形成近1000公尺的断崖,壁立千仞、气势雄伟。

其植被——绿树,灌丛,云松、落叶松,高山草地梯次呈现,夹杂着各种野花,在初秋海洋一般深邃的碧空下,恰如悬圃和空中花园,在秦国君臣眼中,自然是五色斑斓、赏心悦目。

太行山中多雄关,著名的如紫荆关,娘子关、虹梯关、天井关等,壶关也是其中之一。

壶关因北有百谷山,南有双龙山、两山夹峙,中间空断,山形似壶,且以壶口为关,而得名壶关。

此关始置于商、周时代,属古黎侯国。上一世的祖龙曾亲自率兵攻击黎国,留下了“西伯堪黎”四个字(见《清华简》)。

武王灭商后,大行封建,把这个地方分封给了帝尧的后裔,赐爵为侯,并且仍沿用黎国的名称。黎侯的子孙后来“以国为氏”,百家姓从而有了黎姓。黎侯国一灭,中原门户洞开,周军可以随时东下攻商。所以殷商群臣恐惧,奔告纣王。

汉王刘邦元年(前206)年,始置壶关县,属上党郡。县内有羊肠坂景区,即是曹操从此北上太行,留诗悲吟之处。

从壶关上行,嬴政的东巡车马大约要走一、两天,就来到了著名的上党盆地。

上党者,居太行山之巅,地甚高,可以与天为党也——它位于今天山西省的东南部,是由群山包围起来的一块高山盆地。地高势险,海拔大都在800—1500米之间,最高的太岳山,海拔达2453米。正是俯瞰中州,肘臂河东、并州之地,兵家素有“得上党可望得中原”之说。古往今来,战事频繁,争夺惨烈。

上党春秋属晋,战国时,韩、赵、魏三家分晋,瓜分上党,各置上党郡。

强大起来的秦国,对上党也有觊觎之心。公元前280年,秦将白起深入上党,攻取了光狼城(今高平)。

秦昭王四十五年(前262年),白起攻韩,取野王,韩国上党与本土之间的联系被遮断,上党守臣冯亭以十七城降赵。赵孝成王受之,引发长平大战。

赵王命廉颇统率大军由赵都邯郸西上,逾“太行八陉”之第四陉滏口陉,再西行过壶口关,始入上党腹地的——与嬴政走的路线几乎一模一样。

他沿八谏水,经八义村,过秦关,进入长平战区,再循小东仓河河谷,经金门镇至泫氏(高平)分兵布防,抵抗左庶长王龁所率秦军。

廉颇建立了三道防线,与秦军相持3年之久。

大战久拖不决。

秦昭王四十七年(前260年),范雎用反间计诱使赵孝成王换上根本不知怎样打仗,只会纸上谈兵的赵括为将,秦国则换上了战神白起。

赵括率大军盲目出击,强令东、西营和石后堡驻军挺进长平(今长治县、高平市交界处),被白起诱敌深入,迂回包抄,一战全歼。

四十万赵军投降后,尽被白起坑杀。

唯有240名年纪幼小的赵兵被秦军放归赵国。消息传入赵国,整个国家“子哭其父,父哭其子,兄哭其弟,弟哭其兄,祖哭其孙,妻哭其夫,沿街满市,号痛之声不绝”——在山东六国人民的心底埋下了深深的仇恨。

长平之战的战事范围,以今高平市城乡为主战场,扩及于今沁水、晋城、泽州、长子、长治、壶关、陵川等县市,战地直径上百公里。两国参战兵员,估计达一百五六十万,再加上后勤补给人员,人数之多实在是十分惊人。

长平之战,是春秋战国时代规模最大、战况最为惨烈的战争。

历史学家一致认为:由于此役秦军全胜,由秦国统一天下的形势已呈不可逆转之势,此战“标志着以列国林立、兼并战争频仍为特征的战国时代行将终结,一个史无前例的中央集权郡县大帝国就要降临——从这一点说,长平之战是一场划时代的战争”。

——现在,长平之战的最大受益者秦始皇帝嬴政来到了长平战场,巡视战地。

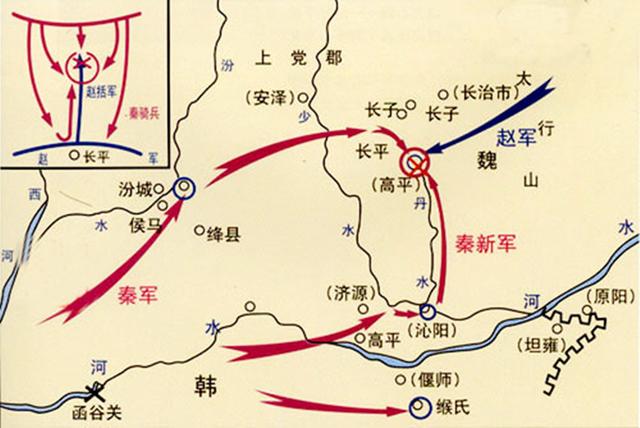

长平之战地图:

视察长平战地时,秦始皇帝四十二岁——时为公元前218年,四十二年前,也就是公元前260年秋,秦赵长平之战达到了白热化,赵军四十万降卒被坑杀(司马迁这样说),而这时由秦赵两国共同孕育的秦始皇帝即将出生。

——长平大战三个月后,公元前259年正月,在敌国的心脏,在赵国首都邯郸,秦始皇帝呱呱坠地。

可以想见,在嬴政心中,这是一场关乎嬴政本人生死的战争,这是一场关乎秦帝国命运的战争。

他必定想要详细了解这场战争的方方面面,不仅仅是对于历史的探寻——作为秦军最高统帅,为了在战争中学习战争,以便领导今后的战争,他也有责任这样去做。

踏勘战地的秦始皇帝在群臣们的簇拥下,想必对这场战争进行了细致的复盘。

四十二年虽然过去,秦赵两国许多老军人还在,在他们口中,那场战争真正是惊天地、泣鬼神,血流漂杵,惨烈无比,刻骨铭心,永远也不能在记忆中抹去。

具体的复盘情况,我们今天已经无法了解。现代人对这次战争的回溯,诸君可以参看1998年出版发行的,靳生禾、谢鸿喜二位先生的《长平之战——中国古代最大战役研究》一书。

这场战争的最大败笔,就是白起杀降。

对于杀降人数,司马迁的记载显然是前后矛盾的,他一会说秦军“前后斩首虏四十五万人”。一会又说,白起坑杀四十万人,则赵军在三年大战中仅仅损失了五万人,而对手秦国则“死者过半,国内空”。——这怎么可能呢?

合理的推测是,赵军投降时,所剩近半,即二十万人左右,顶多三十万——现在的军史研究家一般都这样认为。

二三十万解除武装的降卒,不会对秦国构成任何威胁,也不会对秦国的粮食储备构成多大威胁(他们还都是壮劳力)。白起杀降,除了所谓震慑敌国,看不出有任何合理的解释。联系白起此前曾多次杀降,我们只能说这个人以杀人为乐、嗜杀成性。

他的所谓“震慑敌国”也纯属扯淡,事实上恰恰适得其反。

杀戮只能震慑孱弱的国民,战国时期的中国人是何等的刚强凶悍,岂是杀戮所能震慑?

上个世纪九十年代,长平之战一号尸骨坑和二号坑的考古发掘证明,司马迁所谓“坑杀”,应该颠倒过来,称为“杀坑”——赵军的许多尸骨上都留下了遭到砍、射的痕迹,有的仅有躯干而无头颅,说明这些赵国士兵都是被杀死后掩埋的,所以活埋之说并不能成立(只有一具尸体可能是被活埋的)。

当然,这一点并不能减轻白起的罪责。

复原历史,我们可以知道,赵军放下武器后,白起下令,在最后决战的周回百里的三角地带对战俘进行了漫山遍野的大屠杀(此类尸骨坑,高平境内发现多处),箭射枪刺、刀劈斧剁。赵军断粮已久,反抗起来自然是有气无力。

屠杀之后,赵军尸体被抛入了天然的深沟大壑,上面填上了一层薄土加以掩盖。

战俘被杀不到三十万,但白起对外吹嘘为杀降四十万,以恐吓赵人、恐吓其它五国。

白起杀降,带来了极其严重的军事、政治后果。

一、导致长平之战后第二年,秦军邯郸之战大败,伤亡近三十万,连失许多城邑及上党,河东、太原等郡,大大延缓了秦国的统一的进程。秦始皇父子还差点被杀;

二、秦国一直被天下人视为“虎狼”之国,长平杀降算是把这个定位给坐实了。从此山东六国“民皆不欲为秦”,秦国只好带着先天的脆弱进入了统一时代——-“几乎与生俱来就又陷入了天下反叛的怒潮之中。”

尽管异人和嬴政父子竭力亲民,竭力减轻刑罚、竭力绥以文德,还是难以洗掉大秦帝国身躯上的血腥气息。结果秦始皇帝一死,白痴皇帝一上台,反叛突起,秦王朝立即就瓦解冰消,风流云散了,几乎是:“成也长平,败也长平”。

靳生禾教授的分析是:

“可以这么说,它的失败,在长平之战时,也已经注定了——军事上的一时成功,是不会抵消暴虐嗜杀而使天下人心向背所带来的恶劣影响的”。

三、白起的杀降,也最后坚定了上天的决心:——秦之德薄,不能再延续秦的国祚。结果左龙出生仅三年,上天的二子白龙就来到了人世,为建立大汉王朝进行准备。

老实说,像王立群先生这种人实在不适合研究历史,长平的考古结果早就出来了。他还是想当然的,重复旧说、人云亦云,他在《秦始皇》一书中公然写道:

“……突围未成,赵括战死,40多万大军向秦国投降。投降以后,白起下令,把40多万投降的军人全部活埋,只留了240个未成年人,放他们回去向赵国报个信”。——懒惰成性的现代学者,使辉煌的中国考古大打折扣,真是令人叹息。

嬴政是政治家,对于白起以杀降震慑六国的荒唐做法一定是非常反感——你杀起人来倒是一时痛快了,为己方的死伤将士出了一口恶气,可留下这个烂摊子叫我怎么收拾?

收拾人心是何等的不易啊!

自己的曾祖怎么会用这种拙劣的办法来夺取天下?

自己的曾祖,加上白起这个莽夫,给自己播下了多少仇恨的种子啊?

虽然自己的曾祖最后杀掉了白起这个莽夫,但大错已经铸就,要想挽回是多么的艰难啊!

——看完战地,看着沟边那到处暴露的累累白骨,嬴政的心情一定是十分沉重,烦躁不安。

遥远的天际,似乎隐隐有危险袭来。

他应该是不想在长平一带久呆,大概祭祀完死亡的秦赵两军将士之后,嬴政的东巡车队就向着西南进发,驶向了河东郡。

河东郡位于黄河之东,之北——正好在黄河大拐弯处,大致范围相当于今山西临汾、运城地区。这个区域开发历史很早,是华夏民族的文明摇篮。

河东郡四面环山,山上林木众多。临汾、运城是盆地,土地平易,土壤肥沃,农业发达。

河东“有盐铁之饶”,贮铁丰富,有古代著名的盐湖“解池”。此地旱地作物有粟、黍、高粱,灌溉区更有了水稻种植(《诗经·唐风》:“王事靡盬,不能艺稻粱,父母何尝”);畜牧业也很发达;果木则有桃枣等等。

秦汉时的汾河水量充沛、河水清澈,可以走大型楼船。

这里是夏王朝的中心,是晋国的中心,是魏国早期的中心,战略地位十分重要。

史传“禹都安邑”,相传夏启即位后也建都于此,末王桀又居之。

魏国早期亦都安邑,达二百二十多年。

安邑在秦时为河东郡治所。安邑大城属战国前期都城建筑,周长15.5公里,大城的中部,又有周长3270米的正方形小城,应该就是宫城。

嬴政一行在安邑歇息,可能就住在魏国以前的宫城。安邑遗址位于今天山西夏县西北7.5公里处的禹王村,废墟称“禹王城”, 至今尚有城垣残迹。此地曾出土过刻有“海内皆臣,岁丰登熟,道无饥人”几个字的砖瓦,估计是秦始皇时留下的。

秦始皇到安邑,十有八九也会到安邑西南三五十里外的解池参观。

解池位于中条山北麓,东西长约30公里,南北宽3到5公里,面积约130平方公里,乃是秦帝国的财政宝库。

中国夏商周三代盐来源有二:就是山东的海盐和山西的池盐,虞舜、夏禹建都于解池附近,正是因为这里有盐。

解池之盐秦人称为“大夏之盐”,洁白如雪,秦人食用后,赞不绝口。

因为夏季的南风使解池的盐水加速蒸发,凝结成盐,可以富国裕民,所以舜帝做歌曰:“南风之薰兮,可以解吾民之愠兮,南风之时兮,可以阜吾民之财兮”。

周穆王、秦穆公及汉代帝王都曾经到解池“观盐”,以秦始皇帝的个性,解池之极端重要,解池又近在咫尺,他几乎不可能不去看一看的。

秦始皇从河东回咸阳,走的是蒲津,这里是古黄河渡口,又称蒲坂津——以东岸在蒲坂得名;蒲坂即今山西永济以西的蒲州。

战国时魏国建都安邑,在此设蒲津关,秦晋间最便捷的交通都是由蒲州津渡黄河,沿涑水北至安邑。

古代在蒲州津多设舟桥,用铁链和两岸的铁牛、铁人等等把许多船只固定住,这在古代非常有名,是那时候的参观游览对象。

秦始皇时代估计也是这种情况,否则千乘万骑渡过黄河,得儿用多少天?

再说秦驰道中的一条就是从邯郸到上党,到河东,再到关中的,仅以船渡,可能性不大。

“秦伯伐晋,济河焚舟”,人人都说烧的是船,但我怀疑烧的可能是舟桥。

大约在公元前218年深秋(秦始皇二十九年),秦始皇帝渡黄河,入关中,在长途出巡后,回到了都城咸阳。

在那里,他继续指挥着秦军在岭南与西南前线的战争,指挥着兴安运河的开凿。

整个公元前217年,也就是秦始皇帝三十年,嬴政没有外出,除了上述军旅之事,他勤于内政,难得安静了一年。

由于上年在博浪沙遇刺,大概宫廷中也没有人敢于倡言出行。