回到咸阳后,嬴政大概是在咸阳宫召开了最后一次御前会议,讨论对匈奴开战。

每遇大事,聚众臣廷议是秦国的老传统,虽然秦始皇帝早已决定对匈奴用兵,而且两路大军已经部署完毕,但为了计出万全,最后再议一议还是有必要的。

在朝廷议,嬴政很民主,提倡集思广益,并不以权势把自己的意见强加于人。所以在会议上很自然地朝臣们分成了主战与主和两派。

朝中某些大臣和儒家博士们希望天下百姓休养生息,不愿意连年打仗,自然是主张和平。这一派以丞相李斯为代表。

主父偃《谏伐匈奴书》曰:“昔秦皇帝任战胜之威,蚕食天下,并吞战国,海内为一,功齐三代。

务胜不休,欲攻匈奴,李斯谏曰:‘不可。夫匈奴无城郭之居,委积之守,迁徙鸟举,难得而制。轻兵深入,粮食必绝,运粮以行,重不及事。得其地不足以为利也;得其民不可调而守也。胜必弃之,非民父母,靡弊中国,甘心匈奴,非完计也。”

——李斯劝谏嬴政说:

游牧民族和农耕民族,根本不是一回事,有生活方式上的根本差异。匈奴人不定居、无城郭,也没有什么积蓄难以搬迁。他们逐水草而居,如同候鸟迁徙,很难控制。我军轻装深入,军粮肯定会断绝;携辎重深入,则无法追击敌人。占领匈奴的地方无法常驻,捕获匈奴的军民无法役使,要想全胜只好把匈奴人都杀光,这可不是为民父母的天子所应该做的……

原来李斯固然偏激,毕竟是大儒荀子的学生,也接受了儒家的一部分民本思想。《小雅·南山有台》说:南山有杞,北山有李。乐只君子,民之父母。乐只君子,德音不已。

《大雅·泂酌》说:泂酌彼行潦,挹彼注兹,可以餴饎。岂弟君子,民之父母。

《吕氏春秋·序意》吕不韦说:“尝得学黄帝之所以诲颛顼矣。爰有大圜在上,大矩在下,汝能法之,为民父母……”

天子要像父母一样,善待天下百姓的思想,早已为大秦君臣所接受。所以李斯劝秦始皇不要追杀匈奴:说是胜必杀之,非民父母。

由于匈奴连年侵扰秦边,藐视大秦帝国,杀人越货、威逼京畿,由于西周亡于游牧民族,主战派在崇尚武力的大秦朝庭肯定是大多数。

主战派的反驳估计是:

第一、我们是有限反击,准备充分,并没有绝粮之虞;

第二、河套本来就是秦赵魏三国的,战国后期,匈奴趁着秦、魏、赵三国内战,一步步向南蚕食,才把黄河河套一带的大片土地夺了过去(当然以前那里倒是属于游牧民族的,但不提也罢)。

第三、皇帝陛下并没有杀光匈奴人的意思,打下河南地后,可以让少数民族自治半自治啊。

——后来秦军打下了河套,来不及逃跑,只好归附的匈奴族人皆被归属于秦中央负责管理归附民族事务的“属国都尉”和“北部都尉”来管理。譬如上郡属县中就有“高望,北部都尉治”、“龟兹,属国都尉治”、“望松,北部都尉治”的记载。

至于说到为民父母,皇帝陛下可是全天下百姓的父母,并不仅仅是匈奴人的父母。天下统一之前,匈奴就常常掠夺内地的人民、牲畜、财产,中原各国早已深受其害。

在大秦征伐六国的最后阶段,匈奴竟不声不响,乘机窃据了肥沃的河套地区,天天骚扰边陲,烧杀抢掠,直接威胁帝都咸阳,作为天子,皇帝陛下是不是应该管呢?

蒙恬在主战派中很可能是中坚。蒙恬是将门之子,灭齐立功之后,做了咸阳内史,当上了市长,俯首文案,颇为不耐。闻听皇帝要北伐匈奴,自然是摩拳擦掌,跃跃欲试,很想一展所长。

他和弟弟蒙毅(位至上卿,出则参乘,入则御前)都是嬴政的亲信。祖孙三代掌兵,父亲蒙武很可能当时还在朝中,论起在朝势力,蒙家绝不在丞相李斯之下,所以蒙恬很可能无所顾忌,第一个站出来,反驳李斯,请求出征。

他被任命为进攻匈奴的主帅后,雷奔电掣、摧枯拉朽,用事实证明了李斯丞相见识有限,不懂军事。李斯自觉威信扫地,让人耻笑,难免心里打了结,脸上挂不住,两人可能就从此时结下了梁子。

李斯能言善辩,又有其他人帮腔,一时间怕是不易说服。

大约恰在此时,被派入海求仙的燕国人卢生回到咸阳来了。他求访羡门、高誓等仙人大概有了结果。于是向始皇陛下奏上了海外仙人所写的图录之书,由于其它内容史籍没有记述,我们只知道上面赫然写着“灭亡秦朝的是胡”——“亡秦者胡也”。

这显然是一个精准的预言,导致秦朝灭亡的恰恰是始皇陛下的儿子“胡亥”。

网上的现代庸人们深受近代欧美邪说影响,思维混乱、大脑短路,愚昧无知,又不甘寂寞,于是撰文著书,一致认定这是卢生本人的编造。

——如果这是编造,您老人家现在不妨也编造一下,预言一下某一个王朝的命运,若干年后也好让人们看看,是不是有点靠谱?

事实上,中国每一个王朝的兴亡都有预言。

在极其罕见的情况下,这是天上的人类历史总体计划书被窥见,被有意无意地泄露。在绝大多数情况下,则是人类固有的宿命通能力的应用。

大秦前面的西周王朝灭亡前,就有“月将升,日将浸,檿弧箕服,实亡周国”的预言;伯阳父也说西周已是“天之所弃……周室天下不出十年当亡”。

由于文字的完善普及,秦朝以后中国历代王朝的兴亡都有不少预言,精准者极多,令人叹为观止,网上一搜便见。

当代同样有杰出的预言家,像爱德加·凯西预言两次世界大战、印度独立、1929年经济危机,以色列建国,苏联会走向民主,基督教与佛教将融合,中国有一天将会成为全人类共同的新信仰的摇篮。

天才的珍妮·狄克逊,预言肯尼迪总统被刺,预言东方将有圣人降生,一个新基督世界将在他的指导下建立等等。

诺查丹玛斯对于1999年的预言同样准确,人们解读错误而已。

古往今来有那么多公认的杰出预言家,可怜的愚人们竟视而不见。

卢生的到来彻底终结了一切质疑,大秦君臣一致认定:可能灭亡大秦的就是胡人,胡人中东胡和月氏安分守己、力量有限,唯有匈奴飞扬跋扈,不知死活,竟敢吞并九原,南下上郡、北地,威逼京畿。

他所面对的可是铁血大秦,可是震烁千古的秦始皇帝——真是蹬鼻子上脸,批龙鳞、捋虎须,是可忍孰不可忍也!

古人是很相信鬼神,相信预言的,既然道行高深的仙人都认定亡秦者胡,那还有什么可说的——先下手为强,打他个狗日的!

朝议结束,意见统一。

秦始皇帝一锤定音、一声令下,命令蒙恬统帅三十万大秦野战军,发兵北上、痛击匈奴。

原来自从四万八千年前祖龙和众神“画出”现代人类,人类就从非洲和近东等地出发,开始了规模空前的大迁徙。

在此之前,高级生命已经为人类调节好了气候,制造出了海洋;画出了种类繁多的动物、植物,还画出各种类人动物,什么古猿、能人、早期智人,什么元谋人,北京人,尼安德特人——以迷惑人类。

当然,如果再往远说,众神以前还多次创造史前人类……

——总而言之,根本就不存在什么进化。

一批批现代人从东南亚、中亚等数个方向进入中国,或者继续北上,远徙北亚、北美、南美,或者潴留当地,成了华夏先民。这些民族以黄种人为多,白种民族也有不少。

随着最后冰期的结束,农业和畜牧业的大分化,农民与牧民的对立开始了。

英国的科学家根据在哈萨克斯坦出土的马骨上有马具痕迹的事实,得出了马的驯化最早开始于哈萨克斯坦北部,开始于五千五百年前结论。事实上一定还会被今后的发现提前。

马的驯化使游牧民族具备了骑射之能,拥有了对南方农业和商业民族的巨大优势,草原民族从此成了一个凶悍的入侵者、掠夺者。

中国古代一直倍受北方游牧人骚扰,直到明清火器成熟。

秦始皇帝所面对的匈奴是怎样一群人呢?

司马迁告诉我们:

唐尧、虞舜以前就有山戎、猃狁、荤粥居住在北方蛮荒之地,随着畜牧活动而迁移。他们的牲畜较多是马、牛、羊,他们的奇特牲畜是骆驼、驴、骡、駃騠、騊駼、騨騱。

他们追寻着水草迁徙,没有城郭和经常居住的地方,也不搞农业生产,但是也有各自分占的领地。他们没有文字和书籍,仅仅用言语来约束人们的行动。

——也就是说:在黄帝王朝以前,农业和畜牧业的分化已经完成,这个认识还是很科学的。

至于匈奴,在中国史籍中,匈奴人却是夏朝的遗民,是黄帝的子孙。据说商汤灭夏,末王夏桀被流放,他死后,儿子淳维(熏育)就把夏桀的众妾据为己有,为了逃避商汤攻伐,他避居于茫茫北蛮荒漠之地,与山戎、猃狁、荤粥聚合,辗转放牧,世代繁衍,形成了庞大的匈奴族群。——这个记述是对是错,很难检验。如果历史上确有其事,那么这也只是一小部分匈奴人的来历。

王国维认为商朝时的鬼方、混夷、獯鬻(xūn yù),周朝时的猃狁,春秋时的戎、狄,战国时的胡,一以贯之,即是后世所谓的“匈奴”。

更有人认为“匈奴”是泛称,鬼戎、义渠、燕京、余无、楼烦、大荔等史籍中所见之异族,都是匈奴。

也有人认为匈奴与先秦时的北方游牧民族不可混为一谈,匈奴应该是西方草原的一个游牧民族,战国之末期,才游牧到了中国北疆。

在我看来,这种纸面上空对空的研究,基本上就是扯淡。——反正史籍上都是只言片语,记载根本就不明确,且动辄龃龉、真假难辨,结果就是谁也说服不了谁。

根据遗传学研究,匈奴乃是印欧人种与蒙古人种的混血民族,主体是白种人。

在匈奴建国以前,东北亚草原被许多大小不同的游牧部落割据着,所谓“聚者百有余族,莫能相一”。匈奴部落联盟乃是以一个突厥部落为核心,兼并了无数白色部落、黄色部落、无数小国之后,强力捏合而成。通婚混血并没有达到匀质化的程度,所以其遗骨一会显示为白种人,一会显示为黄种人,有时又显示为混血人。

——譬如墓葬分析表明:后来的南匈奴基本上已经是黄种人,而北匈奴则欧亚混血和高加索人种更占优势。

秦代以前,外逃的华夏人,被中原王朝大败的犬戎、林胡、楼烦、白狄、赤狄等戎族,大抵北迁,融入了新崛起的匈奴帝国,所谓“引弓之民并为一家”。

但司马迁的“匈奴以黄种人为核心理论”,并不成立。以白种人为主体的匈奴有黄帝血统不假,但实在不好说就是黄帝子孙。

“匈奴人群在人种学上血缘关系是很复杂的”——正如专家之言:匈奴全盛时期,囊括了从西部俄罗斯南部到东部满洲利亚的所有民族。

这个庞大的匈奴帝国以突厥人为中心,包括了早期的蒙古人,阿兰人,萨尔马特人,格比特人,吐罗火人,斯基泰人,通古斯人,唐古特人和早期“汉人”,虽然人种成分十分复杂,但其主体还是白种人,也就是后来的蓝突厥。

匈奴人娶妻基本上靠抢。所以他们靠近汉地,后代就显示为黄种人的特征明显,靠近西方,后代就显示为白种人的特征明显。

如果说阿提拉圆头,短腿,宽胳膊,是典型的蒙古人长相,则同属匈奴族的刘聪身长九尺,高鼻深目,白皙修长,正是标准的高加索人种。

匈奴原来在汉边,大量抢掠汉女,黄种人基因自然开始增多,后来匈奴向西迁移,融合了月氏、楼兰、乌孙、呼揭及其旁二十六国的白种人血液。西迁中欧数百年途中,更是与白种人种混血多次,所以到了欧洲,他们与当地白种人已经不好区分。两千年后,黄色血液几十代稀释下来,则我们看今天的匈牙利人,就是纯粹的白种人。

作为历史常识,我们知道,基本上,在中国北方游牧民族的世系中:

匈奴—厌哒(白匈奴)—突厥—回纥是一脉相传的,大体属于西部突厥(高加索)人种。

而鲜卑—柔然—契丹—女真-蒙古大体上属于东部蒙古利亚(通古斯)人种。

虽然今天的汉人属于黄种人,但您仔细观察就会看到:有些人有着明显的高加索人遗传特征。

我在前面说过:

秦始皇帝的母亲赵姬就是一个黄白混血儿,赵姬的父亲娶的是北方的白种胡女。所以秦始皇帝实际上也是一个混血儿,只是黄种人的基因比例居多而已。

近数十年国内外考古学者在各地发掘出了上百个匈奴墓葬,出土了属于公元前三世纪前后的大批铁器,包括兵器(铁刀、铁剑、铁镞),生产工具(铁镰、铁铧)和生活用具(铁马嚼、铁环、铁片、铁钉),以及铁块、铸铁的模型与炼铁炉等,证明匈奴族约公元前三世纪在大漠南北兴起的时候,已开始进入铁器时代。

铁器文化大大提高了匈奴社会的生产力,致令畜牧业大为繁盛,手工业迅速发展。

在新的生产力的推动下,在中国内地,秦灭六国,大秦帝国巍然崛起。

与此同时,北方游牧民族部落联盟在无数次的征战杀伐兼并中,也滚雪球般扩大。匈奴各部落也完成了大统一,正式建立起匈奴国家。

第一代单于(匈奴王)头曼单于立号“天子”,以示至高无上,建王庭于中国人所谓“头曼城”(帐篷宫殿,在九原郡五原县——内蒙古包头市境)。他以内蒙古黄河河套及阴山为驻牧、统治的中心,建立起强大的部落联盟国家。

这是第一个草原帝国,一个“逐水草而迁徙”的流动“行国”。

匈奴地域广大,以内蒙古高原为中心,东至大兴安岭。南至长城,控有河套及鄂尔多斯一带。向西以阿尔泰山为界,有时远达中亚的咸海甚至里海,北抵贝加尔湖周边,号称“百蛮大国”,天下雄邦。

大戈壁把匈奴自然而然分成了南、北两部分。漠南一带的山区,如阴山,秦时树木众多,平地则有面积广大的草场,是当时匈奴人的狩猎、游牧中心;漠北一带,地平酷寒又少树木,多大砂,相比之下,生计艰难,在匈奴国土上,居于次要地位。

单于是“犂孤涂单于”的简称,就是“天子”。我怀疑这是跟中原华夏民族学来的——对于秦始皇帝来说,这是一个不可容忍的僭称。

匈奴人以游牧狩猎为生,食肉饮乳,居住的毡帐“穹庐”,大致就是后来的蒙古包。他们穿皮衣、皮裤、皮靴、皮袍、戴皮帽,使用各种陶器及金属器具。由于地域广大,他们在某些地方,如汉地和西域也有耕田,建有谷仓。

匈奴人以牲畜与内地互市,将汉地物品与西域直至罗马帝国的各地物品来回贸易转买。依情形而定,亦商亦盗。

单于身边有左右贤王,左右谷蠡王,左右大将…凡二十四长,立号曰“万骑”。他们的下面是千长、百长、什长等等。此外还有许多王侯,可能都是归附的大小部落首领,有些则是偷渡外逃的内地猛人。

匈奴是左方王将居于东方,直上谷以东,地接秽貉、朝鲜;右方王将居西方,直上郡以西,接月氏、氐、羌。

而单于之王庭则面对代郡、云中,所谓各有分地,逐水草而移徙游牧。

匈奴总人口估计在一百万到一百五十万之间,仅及大秦人口的十分或十几分之一。但全民皆兵,其可动员兵力甚为可观,再加上无以伦比的机动性,实为大秦帝国之第一外患。

匈奴人实行一夫多妻制,父死妻其后母,兄死妻其嫂。作战俘掠都归自己,抓到的人,男为奴、女为妾,都归自己所有。所以人自为战,个个趋利,如虎扑食,如鹰攫兔,打起仗来,勇猛非凡。

匈奴军力强盛,考古可见,他们的马匹略矮,属于蒙古马。这种马体能充沛,耐力持久、行动迅捷,非常适应高原的恶劣环境。

当时已有马笼头和马鞍,但没有马蹬,所以马匹在奔跑时骑手还无法随心所欲地使用刀剑戈矛。这一时期骑兵速度占优,主要是以机动能力来取胜。拉开阵势,死打硬拼恐怕还不如步兵。

匈奴人自小打猎,猿臂善射,例不虚发,百步穿杨,可以说个个都是中原罕见的神箭手。他们的弓箭射程远,杀伤力大。箭簇有铜铁骨三种质地,其所用的铁箭,箭头呈三菱状,寒光慑人。平时每个匈奴士兵随身携带三十只箭,有时也用弩。

他们以刀、剑、戈、矛、斧、(弩和戈、矛、斧可能是从中原引进)流星锤等来进行近战。其刀剑多以铁制成,也还有少量的铜刀。护身用青铜头盔,鱼鳞青铜甲。所以匈奴兵骑射精绝,号称“尽为甲骑”,堪称当时中国乃至世界上战斗力最强的军队之一。

头曼单于按着中国人的习惯,可以称为匈奴帝国的开国皇帝,他把四分五裂的各个民族凝结成了一个强大的军事联盟。与“东胡”、“月氏”,并立为游牧民族三雄,并且远比后两者加起来还要强大。

不幸的是,威震朔漠、顾盼自雄的匈奴天子,正欲大展宏图、鲸吞列国,却忽然遭遇到了当时世界上最强悍的帝王——秦始皇帝,遭遇到了当时世界上最强悍的军队——铁血秦军。

司马迁先生说,一部分匈奴是夏人后代。匈奴不断与汉朝“和亲”,公主和侍女都是送给单于的,几代下来,单于自然就变得像黄种人了。

从战国末期,就有不少汉人逃往匈奴,专家估计匈奴南下掠略中原汉人至少有一百万。在黄种人占据多数的情况下,他们还常常显示出欧罗巴人种特征,这只能解释为他们原本就是白种人血统居多。

漠北诺颜山第25号匈奴墓葬出土的一幅匈奴人像刺绣画,瞳孔是蓝色的;匈牙利及欧洲各处匈奴古墓中发掘的匈奴人骨也是欧罗巴种族成分占优。

美国学者W.M·麦高文说:“匈奴人因为曾经久居远东,且常和中国人及其他的蒙古利亚种人通婚,故极可能在他们的血管中渗有颇多的蒙古利亚种血液,因使哥德人及罗马人对他们的外貌感到惊异,可是他们决不是纯血的蒙古利亚人……侵入欧洲的匈奴人,其种族带有高度的混合性,而其中的蒙古利亚血统不过是若干重要因素之一而已。”——他的意思显然也是说匈奴原来是白种人。

古代命将出征,出师前按照惯例,要祭天、祭地、祭祖告庙、祭军神(应该是蚩尤)、祭军旗,以牲血或者人血衅旗鼓,分“胙肉”、祭路神(所谓“軷祭”)——要把即将征伐之事报告上帝,表示恭行天罚,然后占卜择定所谓“刚日”出师。

祭毕,出征的军队要誓师,要进行战前动员。命将出征,天子要在太庙召见大将军和全军将校,皇帝要向大将授以节钺。大将军要宣布军令,昭示刑赏。

天子率军出征时要将祖庙的木主载于车中,随军一起行动(可能是跟周武王学的),奖赏有功将士就在祖先神主之前颁赐,所谓赏功于祖,示不敢专,戮罪于社,示听之当——表示刑赏公正无私,天地鬼神可鉴。

军队“凯旋”,要奏凯乐、唱凯歌,命将出征凯旋,一般天子要亲率文武百官出城郊迎,以示慰劳,此即所谓“郊劳”。

军队凯旋后要在太庙、太社告奠天地祖先,并献捷献俘。

战争胜利结束,天子要宴享功臣,“归而饮至”,论功行赏。如果打了败仗,军队回国则以丧礼迎接。国君要身着丧服,头戴丧冠,失声痛哭,吊死问伤,抚慰将士。——这就是出征的军礼(见网上相关网页)。

秦军这次出征应该比较秘密,基本上属于向匈奴发起突然袭击,是不是应用了全套出征军礼,我们不知道,但当时调动军队必须要用虎符作为凭证。嬴政为了让蒙恬调动军队,授予他“兵符”却是必须的——由于中央集权,平时秦军都控制在嬴政一人手里,其他人是根本无法调动的。

蒙恬在首都咸阳接受任命后,很可能就在一小队亲随的护卫下,快马加鞭,迅速赶回了上郡,然后在那里,略无耽搁,便亲统主力,西出击敌,以便出奇不意。

对于蒙恬军的兵力,司马迁给出了十万、三十万两个数字。很可能蒙恬自带十万人,而云中、雁门、上郡、北地郡、陇西郡的全部参战秦军总数是三十万,尽归蒙恬节制。

秦始皇三十二年,大概是初秋(有人认为是夏秋之季),按照事先拟定的作战计划,蒙恬军自上郡出发,经榆林进入河套北部,攻击扫荡河套北部各匈奴部落。

秦将杨翁子则率偏师由义渠萧关道出击,进入河套南部,扫荡河套南部的匈奴各部。

秦代萧关位于甘肃庆阳环县城北,与武关、潼关、大散关并称“关中四关”,是关中的北大门。萧关与秦长城共同构成了一个完整的防御体系,控扼着六盘山与子午岭之间的各条通往边塞的道路。

初秋的萧关,正如诗人描述,是“蝉鸣空桑林,八月萧关道,出塞复入塞,处处黄芦草”,已经开始有些荒凉落寞。

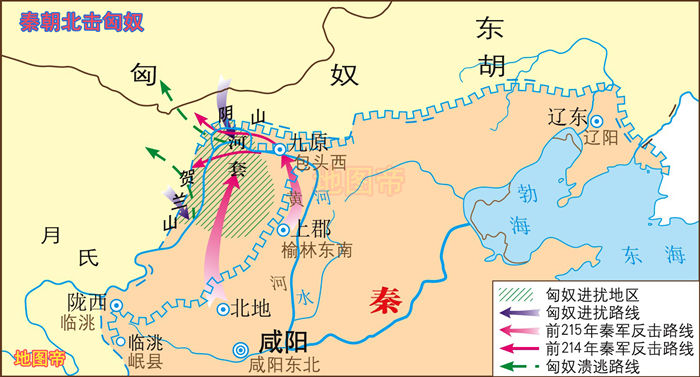

图/秦北击匈奴路线图

匈奴军当时的主力应该是处于阴山以西以南的位置,以护卫王庭;其一部分兵力东逐东胡至燕山以东后,西逐月氏至祁连山以西后,应该有一部分留驻在了两国边界附近,以监视对方,保持威慑态势。加上其它地方的匈奴驻牧军,河套地区的匈奴军估计不会很多,很可能只有几万人。

两路秦军所至,从史籍的简略记载看,是没有遭遇重大抵抗。

到了初冬,河套地区的匈奴军队、各个部落已经被秦军全部击溃肃清,由于秦军是两路夹击,再加上西有敌国月氏,黄河水流湍急,一些匈奴部落恐怕是没有突出包围圈,只好缴械投降了事。

嬴政并没有以直报怨,把匈奴人斩尽杀绝,他可以把投降的六国贵族当成子民,同样也可以把匈奴人当成子民,所以战后他命令在河套地区设置特殊机构,管理匈奴等少数民族。

匈奴残部据说从西北方向渡过黄河逃跑了,蒙恬麾下的两支秦军推进到黄河南岸后,也没有贸然渡河追击。他们停留在黄河岸边,准备度过冬季,来春再战——这也体现了嬴政用兵谨慎的一贯特点。

此战,匈奴失去了富饶的河南地,河南匈奴军至少数万人,几乎被全歼,应该说损失是相当的惨重。

但头曼单于能够扫平大漠南北,击溃东胡、月氏,肯定也是一个善于用兵的高手。

为了防止秦军从云中西进,占领王庭,把河套匈奴驻军一网打尽,他很可能把大部匈奴主力集中在了阴山南麓的位置。河套地区的匈奴军则兵力不多,又随时准备开溜。

嬴政和蒙恬等人分析战略态势后,很可能是将计就计,在云中方向虚张声势,吸引敌军,真正的主力则趁着河套匈奴军兵力单薄,两路大军一起出动,于是仅仅数月,就把整个河套地区轻而易举地收入了大秦帝国囊中。

匈奴的实力并没有受到可怕的重创,但匈奴对大秦关中的巨大威胁,已经一劳永逸地完全解除了。