秦军攻取河南地后,秦始皇帝命令沿着黄河设置四十四县,移民屯守。

看到这里,有人会说:河套那个破地方,到处是秃山荒原沙漠,都是什么毛乌素沙漠、库不齐沙漠,没有树没有草的黄土高原什么的,何必劳师动众,去争去抢?除了拱卫京师咸阳,那个地方恐怕没有什么经济价值。

事实上,古代河套三面阻河,土肥饶、可耕桑,水草丰美,宜耕宜牧,在历史上曾经是一块宝地。

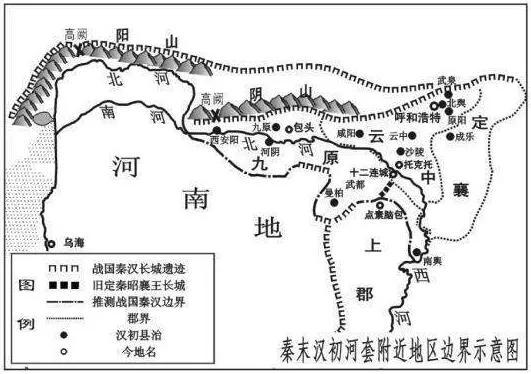

图/秦末汉初 河套地区边界示意图

秦汉时期的黄河流域,年平均气温比现在要高一、二摄氏度,气候温和,降水充沛,正处于温暖潮湿期(持续于公元前770 - 公元初)。

当时的终南山有梅(“终南何有?有条有梅”),六盘山有竹有棕树,且“大山乔木,连跨数郡”(《山海经》:“高山,其木多棕,其草多竹,泾水出焉”)。 ——梅、竹和棕都是热带和亚热带树种,足以证明春秋战国秦代中国北方气候的湿润温暖。

当时的黄河流域,“草木畅茂,禽兽繁殖”,黄河包围着的河套地区森林很多(当时黄土高原森林覆盖率高达50%以上),灌丛和草地广布,有成群的野鹿(《诗·吉日》《诗·鹿鸣》)、野马、野猪等大型动物,还有很多的野兔、松鼠等小型动物。

直到战国时期,据《山海经》记载,黄土高原山地上的森林植被还是原始的自然状态,毛乌素沙地所在地区还是一片水草丰美的草原景观,几乎很少受人类破坏。

现在的荒芜河套,是自秦朝以后,黄土高原气温转寒,森林减少,水土流失,尤其是人口迅速增长,两千年来滥伐滥垦,大破坏的结果。

第一次是秦汉时期的大规模“屯垦”和“移民实边”开垦。

秦汉向黄土高原北部和西部大量移民。必然会对黄土高原的天然植被造成破坏。汉代人口大增,关中膏腴之地“亩值千金”,政府不得不“弛山泽之禁”。

——为了人民生计,放弃对自然的保护,再加上当地盛行厚葬之风,河套地区的森林开始急剧减少。

然北魏太武帝犹称“河西水草善”,把鄂尔多斯高原作为北魏放牧马匹的重要基地。

第二次是唐宋时期,特别是北宋,屯垦、驻军,与西夏对峙,乱砍滥伐,对黄土高原植被开始了全面破坏,横山以北的毛乌素沙地沙漠化已非常严重。

第三次是明王朝在长城沿线驻军,推行的大规模“屯垦”,竟至于强行规定每位边防战士的毁林开荒任务,使黄土高原北部的生态环境遭到了空前浩劫。

第四次大垦荒是清代,清代人口继续膨胀,政府只好推行奖励垦荒制度,把黄土高原北部和鄂尔多斯高原数以百万亩计的草原开垦为农田,使大面积的土地沙化,水土流失加剧。

所以我们不能用今天的河套去推想秦代,秦代的河套地区,不仅仅是战略要地,可以拱卫帝都,它在经济上,同样是一块物产丰盈的宝地。

蒙恬指挥秦军东西并进,南北夹击,打了匈奴的开国之君头曼大单于一个措手不及。刚开始,单于同志肯定有些发懵,等他和他的大臣们回过味来,想要发兵支援,各个黄河渡口已经尽沦敌手。

眼看着一块最靠南、最温暖、最富庶的宝地,一块肥肉落入了人口,这口窝囊气,伟大光荣正确的单于陛下无论如何是难以咽下。匈奴单于素以天之骄子自居,狂放不羁、凶悍无比。其荒无人烟,若有若无的行国面积恐怕也不比中原大皇帝小。今一旦失去河南地,王庭岂不是直接暴露在了蒙恬军的强弩射程之内。随时都会被对方轻骑奔袭、一剑封喉,置于死地,是可忍孰不可忍也?

于是单于不断发兵渡河来攻,想夺回河南地,蒙恬军则临河筑垒挥军抵抗。

两军就在不断的袭扰攻战中,度过了公元前215年的冬天。

消息传到咸阳,秦始皇帝无疑会气冲牛斗、勃然震怒,他决定,来年秦军大举进攻,让匈奴军队见识一下什么是如狼似虎、横厉无前的大秦铁军,并且顺势斩草除根、犁庭扫穴,把匈奴鼠窃狗偷,趁人不备建立的所谓王庭,彻底从大漠以南的地图上抹掉。

当然,原来秦军的作战计划就已经包含了这一部分内容,对敌人,嬴政的性格是不做则已、做就做绝,既然已经出手他又怎么会中途止步?

——匈奴军不知死活,冒死来攻,希图一逞,只是更加强化了大秦君臣的进攻意识。

如图所示,当时的黄河,在由北向东大转弯的一段,分成了主流北河、支流南河。在明代后期以前,都是这样——与今天大不相同。

今天的黄河故道,所谓乌加河,从地图上看,已经基本干涸。

秦军经过第一阶段的战斗,已经推进到了北河南岸,也就是真正的黄河南岸。

北河不像今天的黄河一样溜直,而是叽里拐弯,弯曲有如绳套,所以被称为河套。

第二年春天,在嬴政的命令下,蒙恬率秦军在黄河转折处渡河、攻占高阙,然后北上攻占阳山,东下攻占北假,将匈奴军主力彻底击溃。

同时一部分秦军渡黄河向西出击,攻占了贺兰山,他们应该是击溃了在这一带监视威慑月氏人的匈奴军团。他们作为偏师,在策应主力北上作战。

蒙恬的部队连战连捷,扫荡数十万匈奴军队,打得他们魂飞魄散、溃不成军。

头曼大单于连战连败,转瞬间丢掉了阴山、贺兰山地区,连首都头曼城都被秦军占领,也只好放下大单于、天之骄子的架子,跟着部下一起北逃。

史书上记载:匈奴人向北溃退了七百多里,逃到了大漠以北的大草原上,这也方便了他们去看北极光。 要让骄横凶顽,不可一世的匈奴人北逃,决非易事,不把他们彻底打垮,他们那里肯乖乖的躲进大漠深处?

这一仗对于匈奴来说,一定是打得甚为惨烈,否则头曼单于又怎么会一气北撤七百余里,逃入漠北苦寒之地,再也不敢靠近大秦边界?

匈奴军团如果不是因为损失惨重,又怎么会去向他们一向瞧不起的东胡、月氏哀哀求告,低声下气,甚至把他的长子冒顿都送到了月氏去当人质?

正因为头曼单于入侵秦国,横挑强邻,被蒙恬挥军杀得大败亏输,元气大伤。此消彼长之下忽然使月氏和东胡一跃变成了匈奴身边的强国。他们的存在已经开始直接威胁到了匈奴的生存安全。所以,匈奴人才不得不一面对东胡唯唯诺诺,一面对月氏处处退让,送礼进献,派出质子。

强弱在于对比,“东胡强而月氏盛”,是匈奴打了大败仗的结果。司马迁说“头曼不胜秦,北徙”,并没有说他不战而逃。

这一战所留下的后遗症十分严重,以至于冒顿杀父自立以后,东胡仍然藐视匈奴,一会管匈奴要千里马。一会管匈奴要单于的爱妃,最后甚至索要千余里土地。

若匈奴军力未损,主力无虞——就像某些人所说,而不是几乎山穷水尽、走投无路,东胡焉敢如此托大?

史称:“蒙公为秦击走匈奴,若鸷鸟之追群雀。匈奴势慑,不敢南面而望十余年” ……他们害怕秦军再次进攻,“置烽燧然后敢牧马”。

秦始皇帝死后,“余威震于殊俗”,仍然使匈奴人心惊胆战,很长时间不敢近边。

汉代人说:秦摄利衡以御宇内,执修箠以笞八极,南禽劲越,北却强胡。

“秦既并天下,东绝沛水,并灭朝鲜,南取陆梁,北却胡、狄,西略氐、羌,立帝号,朝四夷。舟车所通,足迹所及,靡不毕至。非服其德,畏其威也”!所谓“力多则人朝,力寡则朝于人矣”。

阴山最西段为“狼山”,也就是“阳山”。因其在黄河故道乌加河之北,水北为“阳”,故有此称。

所谓“高阙”则是阳山上一个山口,此地双峰夹峙,状如门阙,故名“高阙”,其地当在今内蒙古杭锦后旗西北。据传为当年赵武灵王所筑长城之终点,汉武皇帝的金戈铁马曾经从这里出塞越狼山北击匈奴。

秦汉称今内蒙古黄河以北、阴山(包括阳山)以南夹山带河地区为“北假”。北假,据说是因秦朝北方官吏将蒙恬军所夺土地分配给无田者耕种,“以田假人”而得名。

正如《剑桥秦汉史》指出,秦军所得,实际上已经超出了原先中原冠带七国的曾占最大边界——秦国的剑正在为秦国的犁,夺取土地。

阴山横亘内蒙古高原,南北自然条件迥然有异,阴山之北气候恶劣,只能从事游牧,而阴山之南为可农可牧区。黄河对面,今鄂尔多斯高原,秦代则称“新秦中”,就像清人称呼新疆一样。

阴山“草木茂盛,多禽兽”,山的南边,是在阴山屏障之下的一个狭长平原、一片沃野,是内蒙西部水草最肥美的地方。失去阴山的匈奴人,过之则哭——这些匈奴人显然是不见外,把这里当成他们自己的家了。

司马迁是不赞成跟匈奴死磕的,他在《匈奴列传》中对汉武帝的北伐匈奴,耗费人力物力,进行了含蓄的讥讽,后人认为他“隐然言外”,“微旨实寓讥”。

司马迁坦言:孔子著《春秋》,对于鲁隐公、鲁桓公时期的事情写得显著明白,到了鲁定公和鲁哀公时期,则记述得隐晦含蓄,因为这是切近当代政治而又没有什么可褒扬的,所以在文辞上有所忌讳。——实际上就是说,历史可以根据好恶,做些手脚!

他认为,世俗那些谈论匈奴问题的人,错误就在于他们想侥幸获得一时的胜利,因而致力于进献谄言,观点很偏激,他们不考虑匈奴和汉朝的实际情况。将帅们对付匈奴只是依仗着中国土地的广大,士气的雄壮,天子就根据这些来制定对策,所以建立的功业不够深广。——这是对大汉天子,有所顾忌。

对秦人北伐,司马迁则是破口大骂。他说:夫秦之初灭诸侯,天下之心未定,痍伤者未瘳,而恬为名将,不以此时强谏,振百姓之急,养老存孤,务修众庶之和,而阿意兴功,此其兄弟遇诛,不亦宜乎?——蒙恬兄弟被处死在司马迁看来,几乎是应该的。

司马迁记述秦军北伐,当然也是本着儒家的著史精神,尽量“记述得隐晦含蓄”,模模糊糊、不加渲染,甚至有意删削。免得当今天子、或者后代天子看了蒙恬军的辉煌战绩,追慕英贤,雄心陡起,再次发动在他看来是“劳民伤财”的北伐战争。