公元前214年,秦王朝在新收复的地区,恢复设置了九原郡,把一批被判罪的人强行迁入这一带,充实户籍。

前211年,又“拜爵一级”,划拨土地,宅地,从中原把三万户人家迁徙到北河和榆中(今河套东北岸)等地,进行农业开发,充实蒙恬驻军军粮,这是“民屯”。

蒙恬军也进行“军屯”。他领兵十万驻屯今后套地区,又在贺兰山下的宁夏平原修秦渠(全长75公里),既灌溉军垦土地又可以以船运粮。由于秦代的“河南地”生态环境,远比现在要好的多,秦军的粮食自给率估计不会很低。

粮食缺口则由沿海碣石港,山东黄、腄,琅琊港等地输入国库仓储,以及其它内地粮食加以弥补。

据说当时的运粮船可以海陆联运——进入黄河,溯流而上运抵北河防地。在下不知道是不是真有这种可能。

本来不想探讨这些细枝末节的问题,网友的回帖引发了在下的兴趣。

某些学者所说“北河联运”是否能把军粮从东方沿海的几大粮仓,内陆沿途各地运抵河套等地、长城一线,使蒙恬的三十万大军可以没有绝粮断炊之虞呢?

我想回答是肯定的。

青茗阁先生《民国时期的黄河水运》一文,已经基本解决了这一中国航运史上的难题,相信能够给我们带来启示。

经过多年反复考察,青先生告诉我们:黄河有大害也有大利,黄河干支流通航总里程达4000—5000公里,各类水上交通工具各显其能。

兰州以上河段,由于河床比降大,只能使用皮筏、木筏,没有船舶上下通行。

兰州至五方寺(亦名五佛寺)之间,可以通行木排和皮筏;五方寺至宁夏城,已经可以行舟,但船行相当艰难。

从宁夏城再往北,至石嘴子,河面进一步开阔起來,石嘴子已经成为黃河上游河段的民船航运中心。

自石嘴子向北经磴口、五原、包头以抵河口鎮,均可通行木船。且宁夏城经五原、包头至萨拉齐一段,河面深阔,更可以行驶汽船。

萨拉齐距包头城区约30公里,在包头东南,是蒙语“挤奶人”的意思。

——根据上文,驻扎在黄河上游沿线的秦军,内部用船运输肯定是没有问题的。秦代雨水较之民国丰沛,水土保持之好更是民国所无法比拟的。所以秦代这一段黄河只能是更宽更深。

黄河中下游:

托克托县河口镇以下,经山西、陕西两省边界到河南孟津之间,为黄河中游河段。它主要穿行在黄土高原的山谷沟壑之间,河面反倒不如宁夏城至河口镇一段宽阔平缓。因此,该段黄河虽然具有水运价值,却逊色于河套地区,“但毕竟依然是山、陕地区之间重要的物資交流通道”。

这一段黄河依然具有水运价值,“是山、陕西地区之間重要的物資交流通道”。

也就是说,秦军依然可以凭藉此段黄河运粮,虽然比较困难。

在河口与潼关之间,还是有好几个码头的。

“由陕西潼关至河南陕县之间的一段黄河,河面变得宽阔起來,航行也相对便利了”。

黃河自河南孟津始、特別是武陟、河阴以下,便完全摆脱了两岸高大山脉的约束,进入到了广阔平缓的沖积平原,水流的速度逐步减缓下來。黄河愈到下游水量愈大,河面愈开阔,航运愈便利,物流方面的贡献也就愈大。

郑县以下,至山东的栎口(即济南附近)间,水运称便。

山东省境内的黄河,水上运输就更加发达,“黄河在鲁省境內全线可以通航,船只以帆船最多……帆船順流每日大概可行百余公里,逆流每日约行三十公里”。

秦代黄河自河内郡(郑州附近)开始,河道与今天的黄河不同,它更加趋向东北,今天黄河下游的河道则是原来济水的河道。

——就上文可知,孟津以下,甚至潼关以下,黄河水运基本不成问题。

“江”、“河”、“淮”、“济”,当时并称“四渎”。南济源于黄河,自今荥阳县北分黄河而东出,属于黄河泛道,当然也可以辅助黄河下游秦军的粮食运输。

运输的瓶颈在黄河中游,请看一下当时黄河中游的天然水库——森林:

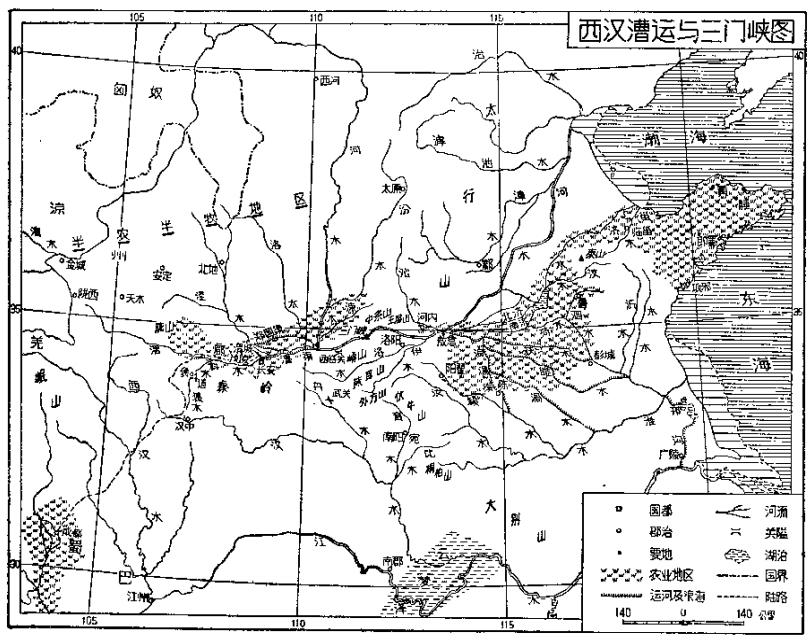

图/西汉漕运与三门峡图

上图是从我国著名的历史地理学家史念海教授书中摘出。从图上可见,秦代的黄河中游,东岸的管涔山、吕梁山、中条山,西岸的黄土高原、鄂尔多斯高原都是森林密布,甚至“生长过森林动物犀、象、猕猴等”,与今天的地表裸露,沟壑纵横大不相同。

森林是天然水库,由于物理机制,森林多即降雨多,这样可以保证黄河航运水量充沛。

良好的森林植被还可以防止水土流失,减少入河的泥沙和洪水。防止河床淤积,同样大大有利于航运。

先秦时黄河水患少,这正是重要原因之一。

我们认为黄河中游难以通航,与某些“学者据三峡的现今情况,认为先秦以前三峡不可能通航”一样,很可能是以今规古,管窥蠡测。

(事实上,“三峡险滩形成都比较晚,而且大部分都有史料记载”。先秦时代的三峡,两岸有茂密的原始森林,是可以通航的。)

上下游都好办,问题在于山高谷深的黄河中游,这段河长1206千米,落差890%米,今天贡献沙量占全黄河沙量的92%。——正是黄河中游环境的完全破坏,造成了今天黄河的交通堵塞,以至于使我们误以为古代黄河也难以通航。

与今天大不相同——黄河中游河段航运一度曾经很发达,“在中游这一地段的山陕峡谷,基本上都是在二级阶梯上,所以航运还是很多的”(专家韩茂莉女士语)。

中游的大部分,黄河中游托克托至禹门口段,全长725公里,航道特点是峡而不险,主要障碍估计在壶口这个节点上。

百度百科介绍“黄河航运”说:“京包铁路通车之前,黄河晋陕峡谷的水运很发达,这对内蒙古和中原、陕西和山西等地区经济的发展发挥了积极的作用”。

“现在随便翻开黄河晋陕峡谷两岸任何一个县的县志,都可以找到关于黄河航运的记载。”

譬如临汾附近山西吉县,“正常年景路经东龙王迪码头的船只达4000 - 5000只”——规模相当惊人!

泥沙俱下对中游末梢漕运的影响,却是相当致命的。

“黄河三门峡的漕运始于秦,历汉、魏、晋、隋、唐、宋等朝约千余年间。汉唐时黄河年漕运高达400 - 600万石”。——也就是说,如果需要,秦始皇的运粮船,完全可以顺利通过三门峡。

此后,特别是北宋至清,大量泥沙开始沉积于河床,三门峡地区日益难以通行。“航运经过三门峡的时候,大概有百分之七八十左右的船有可能在那里会翻覆,因此在航运上造成的困难非常大”。——这就造成了另一个原本不存在的可怕节点。

水运是最经济,最廉价的运输方式,直到今天依然如此,何况在没有汽车、没有火车,更没有飞机的古代?中国内河水运之发达,在世界上首屈一指,经过观察,利玛窦说:“这个国家的船只之多,可以等于世界上其余的全部加在一起”。

一篇旧报道说:“自古以来,黄河就是一条自然通航的水道。在历史上的秦、汉、隋、唐时期,黄河航运尤为发达,形成了以长安为中心,以黄河为骨干,沟通江、淮、河、海的庞大水运网。但后来由于种种原因,黄河航运逐渐衰落”(1998年新华社西安4月27日记者张军)。

而在今天,中国正在结合水土流失治理、水利枢纽建设和货运要求,建设黄河内河航道,准备“逐步达到兰州以下河道全线通航,兰州至青铜峡460公里,青铜峡至入海口2870公里航道分别达到五级和四级航道标准,最终使黄河成为沟通西部、中部和东部三大地带,直达渤海的水上大通道”。

并进一步“设想,从郑州黄河处起始,开凿运河,直至丹江口,顺汉江至武汉开通航运,实现中国长江与黄河并网的盛大内河航运格局”。

黄河中游主航道在峡谷中,落差大,水流急,古代船只全靠风力、人力摇橹或者人力畜力拉动。为了上行,为了不让船只下行太快,拉纤往往是必须的。因此,在有些地方就必须开辟纤道。“年长日久,麻绳在石壁上磨出一道道圆圆的绳沟,人在石壁上踩出一个个光溜溜的脚窝”,条件无疑非常艰苦。

“晋陕峡谷中多数地方没有路,纤道忽而在水中,忽而在河滩,忽而又在高高的石壁之上”。

即使这样,有些地方在上行时也需要分段运输,或者弃水上岸,旱地行船。

虽然“黄河在中游峡(山陕交接处)谷很多,河水急而险,靠人力纤夫绝无可能做到全部穿越”,我想是很正确的,但以此否决“海陆联运”的可能则未必完全正确。

专家所说“海陆联运”,有些语焉不详,但他并没有说这就等于让秦国的运粮船从渤海一直行驶到河套。在某些地段短暂地转换一下运输方式,然后再装船,恐怕也不能说就不算“海陆联运”。

逆水行舟比较困难,所以在晋陕大峡谷一段(托克托至河津禹门口——鲤鱼跳的龙门),下行船可以装载两到三万斤货物,而上行船就只能“装载两三千斤,最多可装五千斤”。

自大禹凿龙门(河津县),“陆行载车,水行载舟”,开辟黄河水路,各条古栈道、纤道的具体开凿年代已很难考证,史念海先生认为有一部分是秦始皇时代开凿的。具体是不是曾经加以利用,给蒙恬所部秦军运过粮,在下没有考证出来。但我也不敢说,这种事绝对不可能发生。

此后的记录就多了。《汉书》即记载,为了保证漕运通畅,西汉官方组织人工开凿三门峡。

中原向关中一带大量运输粮食,走黄河是逆水行舟,困难是肯定的。

秦军一贯重视利用水路运粮,如司马错利用长江伐楚,如与蒙恬同时,秦军开凿灵渠,创造在山上行船的奇迹。

蒙恬军是不是也能利用黄河运粮,创造另一个奇迹?

在下不敢完全否定。