进入秦始皇三十六年(公元前211年),发生了“荧惑守心”的大凶天象。

“荧惑”是指火星,由于火星地表广布赤铁矿沙丘,在太阳照射下,呈现红色。红色似血,所以在西方就代表战神玛尔斯,代表战争或死亡。

因其荧荧似火,行踪飘忽,令人迷惑,中国古人称之为“荧惑”(“荧荧火光,离离乱惑”)。在中国古代占星学中是一个预言亡国和灾难的妖星,象征残、疾、丧、饥、兵等恶象。

“心”指的是心宿。心宿是周天二十八星宿之一,有三颗星,其中“心宿二”是一等亮星,排全天第十五位。视星等1.2等,实际变化于0.9到1.8等之间。属于红超巨星——简单的说就是已经到了晚年,自我膨胀后的巨型红太阳,其表面温度3600度,体积为太阳的两亿多倍。由于它发出的红光艳红如火,故古人称它为“大火”,这就是“七月流火”那个火。

我国在4000多年前的颛顼时代,就设立了火正专门负责观测这颗星。

在巴比伦、希腊系统的天文学中,它属于黄道十二宫的天蝎座(疾厄宫),即天蝎座阿耳法星,西方人所谓“天蝎之心”。

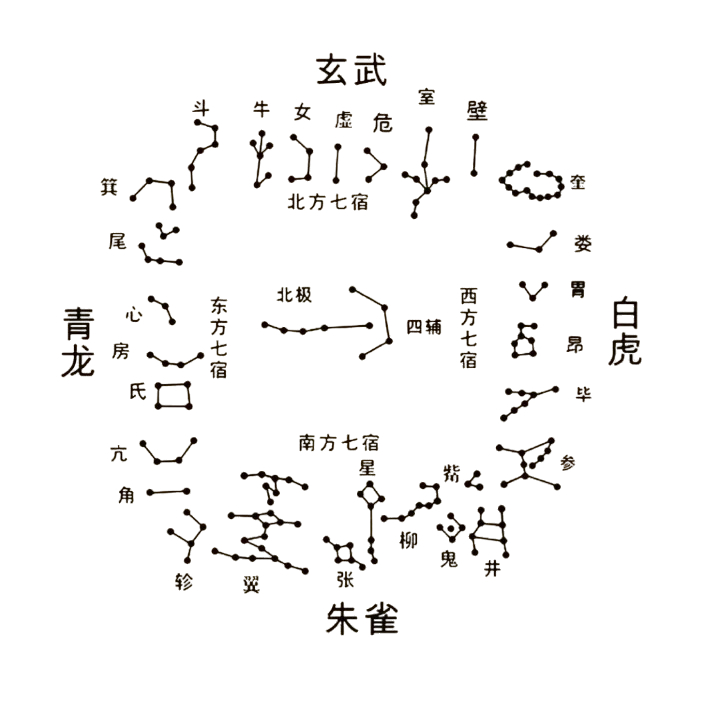

二十八宿:

心宿三星,中间那颗最亮,代表皇帝,旁边的两颗代表太子、庶子。不祥的火星在心宿徘徊不去,则全天最红的两个天体相互辉映,争“红”斗艳,红光满天。令人触目惊心,妖异诡谲,被视为灾祸即将侵犯帝王,将有「大人易政,主去其宫」之事发生——象征皇帝驾崩,丞相下台。

这种罕见的天象,在中国的星占学上被视为大凶之兆,这就是所谓“荧惑守心”。

“荧惑守心”在中国史籍记录共达二十三次(多有误判,实际发生过三十八次)。

举例说:

“高祖十二年春,荧惑守心,四月,宮車晏驾”《汉书·天文志》。

汉成帝“绥和和二年春,荧惑守心。二月乙丑,丞相翟方進欲塞灾異自殺,三月丙戌,宫车晏驾”《汉书》。

晋武帝“太康八年三月,荧惑守心,占曰:「王者恶之」。太熙元年四月己酉,帝崩”《晋书》。

“荧惑守心”无疑会给嬴政带来巨大的心理压力。

此后,据说有一颗陨星坠落到了东郡,落地后变为石块,上面有“始皇死而地分”几个字。司马迁认为是有人故意刻上去的,据他说:秦始皇听说后,就派御史前去挨家查问,但没有人承认此事是自己干的,于是就把居住在那块石头周围的人全部抓来杀死,焚毁了那块陨石。

“有陨石于东郡。黔首或刻其石曰:「始皇死而地分」。始皇使御史逐问,莫服;尽取石旁居人诛之,燔其石。”

看来这位黔首相当有文化、有思想,也许以前并非等闲之辈。

司马迁没有明确这些人是秦始皇下令,还是御史自作主张杀的,但按照我们的理解,这一定是秦始皇下的命令。一个小小的御史,在“凡事皆有法式”,讲究倚法而治的秦帝国,借他一个胆儿,恐怕也不敢胡乱杀人。

所以这件事,我们只能理解为,秦始皇暴怒之下,动用了连作法,或者法外施刑。

日本学者栗原朋信认为,虽然秦始皇在前221年采用了始皇帝的称号,但在他有生之年只有他一人使用它。在他统治期的其余时间里。其他人所作的文告和文献只称他为皇帝,从不称始皇帝或始皇。“坑儒”和“坠星”事件都违反了这个原则,所以他断言它们不是历史事实。也许司马迁在这里发生了一个笔误?

虽然秦始皇平时都是依法办事,尽量宽容(如赦免赵高),但在“荧惑守心”这种可怕星象的威胁下,暂时失去常态,也符合他的性格特征,况且还有魔魂缠绕。

——所以我们不敢断言这件事之肯定没有发生过。

因为荧惑守心,还因为天降陨石(姑且不说上面有没有反动标语),嬴政感到非常郁闷,于是他让博士作了一些《仙真人诗》,配乐演唱,据说出游时也准备带上歌手随时演唱。

所谓《仙真人诗》就是游仙诗,《楚辞》中就有不少。

近代学者廖季平认为《离骚》并不是屈原的作品,而是“七十博士为始皇所作的《仙真人诗》”。他说《离骚》首句“帝高阳之苗裔,朕皇考曰伯庸”正是秦始皇的自序。高阳是颛顼之别名,秦始皇帝岂不正是颛顼的后裔?他认为其它署名屈原的文章也多半是秦博士所作。廖季平的文章我没有查到,但“名予曰正则兮”,估计正好可以解释为“政”字。

他的说法我们暂且搁置,但他至少已经说明了什么是游仙诗。

秦代的游仙诗已经失传,我们可以参考《楚辞》中《远游》这首游仙诗:

愿轻举而远游。质菲薄而无因兮,焉托乘而上浮?遭沉浊而污秽兮,独郁结其谁语!夜耿耿而不寐兮,魂茕茕而至曙。惟天地之无穷兮,哀人生之长勤,往者余弗及兮,来者吾不闻。

……内惟省以端操兮,求正气之所由。漠虚静以恬愉兮,澹无为而自得。闻赤松之清尘兮,愿承风乎遗则。贵真人之休德兮,美往世之登仙,与化去而不见兮,名声著而日延。奇傅说之托星辰兮,羡韩众之得一,形穆穆而浸远兮,离人群而遁逸。

……高阳邈以远兮,余将焉所程?

重曰:春秋忽其不淹兮,奚久留此故居。轩辕不可攀援兮,吾将从王乔而娱戏。餐六气而饮沆瀣兮,漱正阳而含朝霞。保神明之清澄兮,精气入而粗秽除。

顺凯风以从游兮,至南巢而壹息。见王子而宿之兮,审壹气之和德。

曰:

“道可受兮,不可传。其小无内兮,其大无垠。无滑而魂兮,彼将自然。壹气孔神兮,于中夜存。虚以待之兮,无为之先。庶类以成兮,此德之门。”

闻至贵而遂徂兮,忽乎吾将行。仍羽人于丹丘兮,留不死之旧乡。朝濯发于汤谷兮,夕晞余身兮九阳。

……经营四荒兮,周流八漠。上至列缺兮,降望大壑。下峥嵘而无地兮,上寥廓而无天。视倏忽而无见兮,听惝恍而无闻。超无为以至清兮,与泰初而为邻。”

——正如朱熹所说,很多都是修道要诀,并不像现代人想象的那样荒唐无稽。

奇怪的是《远游》篇里也有韩众——“羡韩众之得一”,他已经是得道的“神仙”了。韩众与卢生、侯生、徐福都是秦始皇时代的方士。如果《远游》确为屈原所作,那么此人应该已经一百几十岁了,到底是此人得道,已是蓬莱仙,逍遥不计年,还是《远游》并非屈原所写?学者们可以探讨。

秦后的游仙诗也很多,郭璞、白居易、李贺都是大家。特别是李白所作,最为高妙,如《怀仙歌》:

一鹤东飞过沧海,放心散漫知何在。

仙人浩歌望我来,应攀玉树长相待。

尧舜之事不足惊,自馀嚣嚣直可轻。

巨鳌莫载三山去,我欲蓬莱顶上行。

这首《古风》也有韩众:

凤飞九千仞,五章备彩珍。

衔书且虚归,空入周与秦。

横绝历四海,所居未得邻。

吾营紫河车,千载落风尘。

药物秘海岳,采铅青溪滨。

时登大楼山,举手望仙真。

羽驾灭去影,飙车绝回轮。

尚恐丹液迟,志愿不及申。

徒霜镜中发,羞彼鹤上人。

桃李何处开,此花非我春。

唯应清都境,长与韩众亲。

《古风·太白何苍苍》更是一篇标准的游仙诗:

太白何苍苍,星辰上森列。

去天三百里,邈尔与世绝。

中有绿发翁,披云卧松雪。

不笑亦不语,冥栖在岩穴。

我来逢真人,长跪问宝诀。

粲然启玉齿,授以炼药说。

铭骨传其语,竦身已电灭。

仰望不可及,苍然五情热。

吾将营丹砂,永与世人别。

——秦始皇命人作《仙真人诗》这一举动,显然说明他接受了大量的道家思想。

相信修炼,相信人可以长生久视是战国秦汉的社会主流意识。正如当时的《黄帝内经》假托黄帝所说:“余闻上古有真人者,提挈天地,把握阴阳,呼吸精气,独立守神,肌肉若一,故能寿敝天地,无有终时,此其道生”(类似成佛)。

“中古之时,有至人者,淳德全道,和于阴阳,调于四时,去世离俗,积精全神,游行天地之间,视听八达之外,此盖益其寿命而强者也。亦归于真人”(类似一般神仙)。

在《吕氏春秋》中,这种文字也比比皆是。如 “古人得道者,生以寿长…”“全德之人“精通乎天地,神覆乎宇宙”(与佛教的法身成就相当)等等等等。

嬴政通读过《吕氏春秋》,又十分好学,“躬操文墨,昼断狱,夜理书”,所以他爱好道术、爱好神仙之说一点也不奇怪。

这儿年秋天,朝廷使者从关东走夜路经过华阴平舒道时,有人手持玉璧拦住使者说:“替我送给滈(hào)池君。”又说:“今年祖龙死。”使者问他缘由,那人却忽然不见了,只留下了那块玉璧。于是使者捧着玉璧回来向秦始皇报告见闻。

事实上,秦代没有华阴县,这个地方原来是魏国的阴晋(荫庇晋国)。于秦惠文王六年归秦后改名宁秦,置县,属于内史管辖。汉高祖八年时秦朝已经没了,宁秦失去意义,此地便以地处华山之北,更名“华阴县”。平舒是宁秦县西北渭水边一座城市。

使者进函谷关后,赶夜路,在入京的大道上疾行,不想遇见了这种怪事。

长安西南有“滈池”,是滈水的源头,“滈池君”就是周武王(张晏曰:“武王居镐,镐池君则「武王」也”)。

祖龙,古人认为:“祖,始也;龙,君之像;谓始皇也。”实际上,“祖龙”就是人类创造者周武王——秦始皇在修炼界的俗称。

听完使者的讲述,嬴政拿起那块玉璧,定睛端详,发现十分眼熟,深感奇怪,于是叫来御府(皇帝的府库)官员,验看那块玉璧,没想到,这竟然是始皇二十八年巡游,在君山水面投入江心,镇压风浪那一块。

时隔八年,竟然失而复得,神奇地回到了嬴政手中。

嬴政再次看罢玉璧,当时就感到心跳加剧、毛森发立——怎么解释这种穿越时空的玄幻故事?

——“今年祖龙死”,难道是神灵的预言?

他的心里翻江倒海,但表面上却不动声色,免得臣子们以为自己怕死。

嬴政沉默了好一会,才说:“山里的鬼怪,不过能预知一年的事情罢了。”

这句话的潜义词是:时当秋令,眼看就要过年了。今年的日子已经所剩无几,这个预言怕是未必能够应验罢。

退朝后他又说:“祖龙,就是人的祖先嘛。”言下之意,那个龙可不是我这个九五至尊的真龙——那个不是我。

不过他究竟不放心,于是为此事进行了占卜,卦得“游徙吉”三个字。

为了应卦,他决定迁徙三万户人家到北河以北、榆中一带开垦荒地,加强蒙恬军团的后勤保障,每户授爵位一级,自己则准备再一次出巡。

北河即今乌加河,位于狼山之南,在今内蒙古巴彦淖尔市辖区。

战国时期至南北朝中国北方有两个榆中,西部的榆中在今天的甘肃省榆中县,兰州东南;而东部的榆中在今天的内蒙古呼和浩特和包头之间。秦始皇所说“榆中”,显然是指后者——北河榆中其实是紧挨着的。

应该怎么看待秦始皇的相信星象,相信占卜?

事实上,科学家们已经发现:“宇宙是全息的统一整体。每一部分中都包含着其它部分,同时它又被包含在其它部分之中”。

它与我们的大脑一样,以全像摄影的方式储存信息,如因陀罗网,互相辉映,重重无尽。而一切物质都是活的,可以接收极其微弱的振动,具有巨大到不可思议的记忆功能。

——因为全息,所以占卜是可能的,可以用蓍草、铜钱提取信息。

一切宇宙空间都只是一个幻象,如同“一个巨大而细节丰富的全像摄影相片”,漂浮在宇宙本体之上。所谓“客观世界”无非是我们感官接收信息的合成,是一个投影、一个错觉而已——虽然这个超级的全像式幻象看起来非常逼真。

在这些宇宙下面,就是那个不可捉摸的本体。它象一张巨网,把一切牢牢牵系在一起。

“宇宙中的一切最终都是相互关连的”,从地上的人事到天上的所有星辰。

——因为不可分割的关联,所以占星是可能的,可以从天象变化了解地上的变化。

《易经》的说法是:“观乎天文,以察时变,观乎人文,以化成天下。”

古代帝王都十分重视观察天象,秦始皇也不例外。事实上,最热衷观天的,可能就是秦始皇。

2008年底,考古学家在陕北发现了面积为2.8万平方公里的秦朝全天星台遗址,这一重大考古发现,是由科学家们经过九年的调查考证而取得,“填补了中国天文学史与思想史研究的一大缺项”。

秦帝国全天星台由1424个圆形或椭圆形土台组成,分别与天空332个星宿或星官一一对应,又分别对应秦帝国的疆域山川,郡县城障,宫廷苑囿,文武百官,军队、监狱,社会百业,日常生活等。同时,这些星台还与各种神话等精神世界相呼应,构成完整的“地上天国”。

秦始皇“地上天国”星台群东临黄河,西跨明长城内外,南止秀延河下游,北达鄂尔多斯高原,大部分分布在陕北。

据考证,这个星台群为秦统一六国后,秦始皇命大将蒙恬驻守上郡时主持修造的一大工程,历时六年完成。遗址总体轮廓为女娲补天形,“女娲”头北足南,“身高”与“体宽”的个位数合为九五之尊。

星台是用来观星、祭星、占星的。一些重要星台旁还曾设有观象所,附近设有祭星台,并置放或掩埋陶器、青铜器等礼器。

考察表明,秦帝国时期,郡、县、军城、亭障、长城、道路以及秦直道南端甘泉宫也普遍设有星台。当时的统治者通过观星、祭星、占星这种独特的方式方法来预测军国大事,广大庶民亦希望观天象知晓社会变异或自身的生计。这一习俗,至今仍在陕北一些地方流行”(见2008年《西安晚报》或者百度百科)。

秦帝国全天星台与上天是对应的;

秦朝的咸阳宫殿群与天上的星辰也有对应关系,渭水还被当成了天上的银河——这显示了“天人合一”思想在先秦早已深入人心。

天人一体,所以巨星殒落,伟人去世。东郡的陨石坠落,秦始皇不到一年就死了。

五丈原陨石坠下,诸葛亮也同样很快离世,这也暗示了两个人之间有着不同寻常的神秘联系(现在五丈原附近有落星湾、星落坡地名)。

秦始皇准备出巡,由于他过于自信,“始皇为人,天性刚戾自用”,他留下了几大隐患,譬如:

一、没有分封诸子为王,功臣就封的也几乎没有,朝廷缺少支柱;

二、没有明确立长子为继承人;

三、过于“仁慈”,以君子之心度小人之腹,没有识破隐藏在自己身边的恶魔赵高之流的真面目。更主要的,没有对六国旧贵族采取严密的防范措施。

四、由于时间太短,“没有迅速建立起有利于其江山千秋万代永不变色的核心价值体系和道德氛围”(正如学者所说),禁私学、兴官学,推行行同伦,设三老掌教化,“建设长利,专隆教诲”,以求“黔首改化,远迩同度”自然是好事,但综合个人修养、德政(儒家、主要用于立法)、法治(法家,主要用于司法)、博爱(墨家)兼及出世思想(道家)的主流意识形态在秦始皇时代的确没有完全确立——这就给“罢黜百家,独尊儒术”留出了空隙。致使迂阔、偏执、保守、缺乏阳刚之美的儒家缺陷,成了中国人的民族个性之一部分。