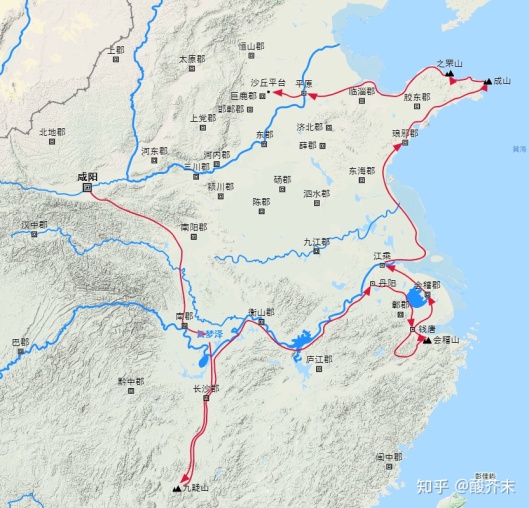

秦始皇第五次出巡路线:

秦始皇三十七年(前210),岁初,十月癸丑日,秦始皇帝外出巡游。左丞相李斯、上卿蒙毅等众多文武大臣跟随着,以便随时处理国事。

右丞相冯去疾留守咸京——秦汉时以右为尊,所以冯去疾的地位还要高于李斯,其子冯劫当时是朝中御史大夫,后为大将军。

战国时冯亭担任韩国的上党郡守。献上党(上当?)与赵,封为赵国华阳君,导致了秦赵大战长平。冯亭战死后,其宗族分散,有的留在上党潞县,有的留在赵国,为赵高官。秦灭六国后,秦始皇帝任人唯贤,不拘国籍,不计前嫌,冯亭后人冯毋择、冯去疾、冯劫皆为秦国将相。

少子胡亥依恋父亲,也想去巡游,要求跟随,虽然此次巡游不同往日,一半属于外出避祸,嬴政还是答应了他,但其他儿女就没有带。

中车府令,兼行符玺事当时是赵高,他是胡亥的老师。

秦岁首十月,关东各地和咸阳所在的关中地区即将进入严冬,所以,这次出巡选择南出武关至云梦,在东南吴楚之地度过寒冬和初春,至夏季始北行至海滨,与秦始皇二十八年出巡一样,准备在最适宜避暑的海滨之地度过盛夏。在秋季游历代郡、雁门、云中、九原诸郡——夏季海滨气候温凉,山光水色,气象万千;秋季天高云淡、丹枫满山,层林尽染,正是休憩、旅行的最佳季节(见网上相关研究文章)。

这次出巡,原定路线六千公里,时间将近一年。按照车马日行百公里计算,在道上要走两个月,在各地驻驾、盘桓、流连则占去大部分时间。

十月癸丑日,大约在清晨,秦始皇帝盛大的车马仪仗队伍浩浩荡荡涌出了咸阳城门。除了大批皇子妃嫔,皇亲国戚,文武官员到城外依礼跪送皇帝陛下,无数的士农工商,男女老少,数十万的咸阳百姓都站在御道两旁,驻足观瞧,山呼万岁——场面非常之壮观(加一点合理想象)。

只听得号角齐鸣,一列列护驾虎贲军骑在高头大马上,顶盔冠甲,挎弓带箭,手执斧钺戈矛,护卫着御道正中装饰华贵、流光溢彩的皇家车队。以数辆御车为核心,数以百计的各式车辆,銮铃叮咚,逶迤如龙,驮送着皇帝陛下,满载着朝中封君、重臣、宫女、内侍。

在西风吹起的猎猎旌旗掩映下,在数万全副武装的大军的护送下,向着武关疾驰。沿着曲折的山道,出巡的队伍用了大概十几天,抵达武关。

出了武关,广阔的平原渐次展现。

十月的北方已经是稻麦收仓,寒蝉吟唱,风雨凄异,黄叶漫地。所谓“秋风萧瑟天气凉,草木摇落露为霜”,“秋风起兮白云飞,草木黄落兮雁南归”——到处是一派肃杀景致。但越往南走,越是草木葱茏,山水明媚,温暖湿润,生机勃勃,色调竟由黄转绿——仿佛时空正在逆转。

秦始皇帝出巡,立足于武装威慑弹压,并不想真个杀人;只希望六国贵族士人见势不妙,就此死心,不再起复国妄想,所以不计工本,颇为铺张,队伍庞大,兵强马壮。各地方也是竭力接驾,修葺行宫,搭桥补路,准备食物粮秣,无数的官员百姓都被动员起来——这正是,天子出京,地动山摇。

嬴政一行出武关后,向南到达宛城,大概也停驻了几天,继续攒行,于十一月份,抵达云梦。

我们以前已经说过:在秦代,云梦为陆薮交错的平原广泽,犀兕麋鹿盈满,之前是楚王游猎之所。入秦后,改为秦皇家禁苑,与河北沙丘禁苑齐名(《云梦龙岗秦简》有《禁苑律》)。

此禁苑纵横数百里,其中饲养各种家畜,放养着各种野兽、鱼类,种植各种奇花异草,经济林木。也向附近黔首出租土地,收入甚为丰厚。秦始皇来云梦,千乘万骑,随从众多,住了不少时间,正好可以从云梦禁苑就地筹措物资、资金,以应付巨大的财务支出和物资消费(见专家的专题研究)。

嬴政南巡云梦,“舍禁苑中”,云梦禁苑中颇有行宫——这已经是秦始皇第二次来云梦。

禁苑东北有楚王城,乃是楚昭王所筑,城郭总面积3.7平方公里,城内有十二座大型宫殿,为秦南郡安陆县治所,也是后来的汉、晋江夏郡城。

嬴政这次来云梦,主要是想向虞舜,虞舜的二妃陪个礼。有人说,这是秦始皇被鬼神吓破了胆,才赶忙来遥祭——细究起来,其实未必。

上年秋天,有人手持玉璧拦住朝廷使者让他送给秦始皇,并说:“今年祖龙死。”但秦始皇面对威胁,并没有采取任何祭祀行动。

一直到了第二年,一直到了预言失效(他自己认为),秦始皇才到了云梦禁苑。

正如学者所说:“虞舜是被华夏民族神圣化的贤明君主”,秦始皇因为遇风,便大怒,命三千刑徒砍光湘山之树,用“剃光头”、“髠刑”来羞辱二妃,间接羞辱虞舜。事后回想起来,难免会感到自己有些过分,有点失道损德,理亏心虚。

神灵的威胁破产了,危机解除了,嬴政正好在不丢面子的情况下,与虞舜和解。

虞舜的陵墓在九嶷山,路途遥远,去那里十分不便,秦始皇认为利用南巡的机会,遥祭一下虞舜,有所表示即可。

——此次南巡,嬴政祭祀虞舜、大禹,立碑宣扬儒家道德,也表明了嬴政晚年,思想意识正在向着三代正统复归。

祭祀有很多种,帝王祭舜从四千年前就开始了,主要有两种:望祭、遣祭。

望祭是帝王亲自在高山或高台往九嶷山方向遥祭。

第一次望祭舜帝的是禹。《大清一统志》:禹南巡,至衡山,筑紫金台,望九疑而祭舜。夏商周三代立庙于九疑山大阳溪白鹤观前祭舜,记载不详。

第二位就是嬴政。秦始皇望祀九疑虞舜陵。

第三位是汉武帝,《汉书》:元封五年(前106)冬,汉武帝南巡至盛唐(盛唐山,在今安徽桐城市),望祭虞帝陵。

遣祭就是皇帝或翰林撰文,朝官以钦差身份到九嶷祭舜,历朝历代,香火不绝,不胜枚举。

嗣后明太祖朱元璋,定下了三年一大祭,一年一小祭的规矩,“大祭”即奉诏遣祭。

祭祀是古代最重要的事情,其典礼之复杂繁琐,今人难以想象。

天神称祀,地祗称祭,只能由天子祭祀,所以才有秦始皇帝望祀之礼。

望祀礼盛大隆重。嬴政先要命人筑坛,研讨祭法、祭器、祭服、祭献、祭辞、礼乐、礼容等等,据说皇家重大祭祀,祭前十一天皇帝就要开始斋戒沐浴。

祭祀之时,人山人海,庄严肃穆。

主祭人是皇帝,他的助手是太常。

祭祀有种种仪式,要奏乐,叩拜,献供、献牲、献“粢盛”,献酒、献玉帛圭璧,读祭文、焚牲……最后还要分祭肉,花样繁多,但首重心诚。

在祭坛上,在香烟燎绕,鐘鼓齐鸣中,遥望南天,嬴政无疑要宣读祭文,大大地赞美颂扬舜帝与二妃一番。最后显然还要表示要追步先圣,以道德仁义化成天下。

祭礼完成后,嬴政下令给大舜新建庙宇。

舜“崩于苍梧之野,葬于江南九疑”,因九峰相似,故称九嶷。他依山为陵,舜源峰就是陵山。

据《九疑山志》记载,最早的舜庙建于夏朝,地点在大阳溪,白鹤观前。第二座舜庙建于秦代,旧址在玉琯岩旁,显然是秦始皇下令修建的。

2000年该遗址已经被发现,经试掘,确定占地面积3.2万平方米,遗址南北狭长,五进,九开间,符合古代帝陵“九五之尊”的体制。

九嶷山,又名苍梧山,位于湖南省南部永州宁远县城南60里。

隆重祭祀虞舜之后,嬴政一行大致从云梦沿驰道东进到衡山郡治所株城(今黄岗西北)一带,然后改乘船只,浮长江而下,沿江估计也有禁军夹岸护卫。

秦自认水德,对江河湖海有一种天然的亲和力,又推崇法家一往无前的冒险、进取精神,阳刚之气十足。所以大秦水师纵横海上,经年累月,动辄数千人出航,蹈籍波涛,如闲庭信步。

秦始皇统一全国后,融合了越、吴、齐、燕数个海上强国的造船、航海技术,使秦代的造船业与航海业获得空前发展。前此,徐福等人入海求仙,秦军北击匈奴,从沿海的琅邪等地征调粮秣进行海河联运,以应黄河以北前线急需,就是例证。——所以秦始皇长江巡行根本不在话下。

天子登上龙舟,必定会有许多艨艟巨舰,大小船只左右跟随,一时间,长江水面上,舳舻百里,帆樯如林,旗幡招展,鼓角相闻,完全可以想象的到。

几天以后,秦始皇帝看到了巨大的彭蠡泽,当时中国数一数二的淡水湖。

何谓彭蠡?“彭”者大也,“蠡”者,瓠瓢也。——形容此湖如大瓢一样;“鄱阳湖”就是后来彭蠡泽南部水体的扩张。

王勃吟唱“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色;渔舟唱晚,响穷彭蠡之滨”时,彭蠡已经开始大大南移,只是还没有改名。

彭蠡泽西岸耸立着庐山,在传说中,此山竟然是秦始皇所造。

其中的一则说:秦始皇偶得天赐神鞭,威力无比,挥鞭赶山直欲填平东海。东海龙王听说秦始皇要赶山填海,大惊失色,赶紧上奏玉帝。玉帝遂命龙王的三公主前去阻止。这三公主摇身一变,变成了一个美貌绝伦的村姑,在长江边上摆了一个茶摊,静候秦皇的到来。嬴政到来后,三公主施展美人计,啾空儿夺过了神鞭,遂留下了没有入海的庐山。

另一个则则说:是观音菩萨换走了神鞭,秦始皇用假神鞭抽了庐山九十九条鞭痕,抽的庐山大汗淋漓。九十九条鞭痕后来变成了九十九道深谷;秦始皇扔下的赶山鞭子,变成了龙首崖外高耸入云的桅杆峰;那满身流淌的汗水,也化作了群山之中的银泉飞瀑。

事实上,庐山早在属于新元古代晚期的震旦纪(开始于约8亿年前,结束于约6亿年前)已经开始在浅海沉积,至中生代最后一纪——白垩纪(约1亿4550万年前至6550万年前)发生地史所谓“燕山运动”时才露出水面,断块续升,逐渐定型。

后来在多个冰河期又经长期积雪覆盖,到第四纪冰川期(地球史上最近一次冰川期)末,地球变暖,经强烈的冰川剥蚀,才造就出了庐山崔嵬孤突,峥嵘诡异,蚀刻显著的地质面貌。

李四光先生曾提出第四纪庐山亚冰期的观点(第四纪冰期中的第三个小冰期),可以想象庐山的蚀刻程度。

庐山,山体呈椭圆形,是典型的地垒式长段块山,长约25公里,宽约10公里,九十余座山峰,犹如九叠屏风,屏蔽着江西的北大门。以雄、奇、险、秀闻名于世,号称“匡庐奇秀甲天下”——是与北戴河并称的避暑胜地。

其青峰秀岭巍峨挺拔,清泉飞瀑,涌雪鸣雷。云海雾城瞬息万变,再加上历代的寺庙园林建筑,真个是人间仙境,魅力无穷。

庐山地处江西省北部,北枕滔滔长江,东偎鄱阳大湖。突起于平原之上,相对高度1200 - 1400米,实为罕见。属于长江、庐山、鄱阳湖相夹地带,襟江带湖、山环水绕,风景极佳。其风景区总面积三百平方公里,最高峰汉阳峰海拔1474米。

从毛泽东《七律·登庐山》可以想见其地理位置,风光景致。

其序云:“一九五九年六月二十九日登庐山,望鄱阳湖、扬子江,千峦竞秀,万壑争流,红日方升,成诗八句。”

诗曰:

一山飞峙大江边,

跃上葱茏四百旋。

冷眼向洋看世界,

热风吹雨洒江天。

云横九派浮黄鹤,

浪下三吴起白烟。

陶令不知何处去,

桃花源里可耕田?

传说:早在周初,有一位匡俗先生,在庐山学道求仙。周天子屡次派人敦请他出山相助,他屡次回避,后来成仙而去。匡俗求仙的地方被后人称为“神仙之庐”。为了纪念他,此山后来称为庐山。

也有传说,是周代匡氏兄弟七人上山修道,结庐为舍,后来兄弟们得仙飞升,此山因名庐山,又称匡山、匡庐。——两种说法,未知孰是。

秦始皇是“五岳寻仙不辞远,一生好入名山游”——中国五岳,他应该到了华山、恒山、泰山、嵩山四岳(经常在华山、嵩山旁边走)。

今既南巡,江上遥瞻,一山突峙,见猎心喜,岂有不驻驾登临之理?

秦始皇南巡登上了庐山。正如孙皓晖先生所说:“嬴政皇帝登临庐山,是庐山迎来的第一次伟人登临”。

《水经注》记载:“……庐山,彭泽之山也。虽非五岳之数,穹隆嵯峨,实峻极之名山也……殷、周之际,匡俗先生,受道仙人,共游此山,时人谓其所止为神仙之庐,因以名山矣……”

《寻阳记》曰:“庐山上有三石梁,长数十丈,广不盈尺,杳然无底……秦始皇、汉武帝及太史公司马迁咸升其岩,望九江而眺钟、彭焉。”

“三石梁”到底在哪?众说纷纭,各持己见。

李太白诗:金阙前开二峰长,银河倒挂三石梁,则是指三叠泉。

嬴政登上三石梁,近瞰彭蠡,远眺钟山,是有历史记录的。

嬴政在庐山据说还登上了上霄峰和紫霄峰。《水经注》说:“庐山之南有上霄石,高壁缅然,与霄汉连接。秦始皇三十六年,叹斯岳远,遂记为上霄焉。上霄之南,大禹刻石志其丈尺里数,今犹得刻石之号焉……耆旧云:昔禹治洪水至此,刻石记功,或言秦始皇所勒。然岁月已久,莫能合辨之也。”——则秦始皇登上了上霄峰,或者曾留下刻石。

《浔阳记》云:“上霄峰在庐山东南。秦皇登之,与霄汉相接,因名之。高处有刻名之字,大如掌背隐起焉,仅百余言。”——由此可见上霄峰之名还是秦始皇起的。

明·方文(?)《上霄峰》:

九峰信已奇,上霄尤诡特。

壮哉秦汉主,不惜攀跻力。

吾闻太史公,二十游南国。

亦登此山椒,延颈眺八极。

嗟彼山下人,终身莫能陟。

秦始皇统一天下后,庐山属于九江郡,则秦始皇的导游很可能就是九江郡守。

庐山四季是“春如梦、夏如滴、秋如醉、冬如玉”,时值冬季,或者高处会银装素裹。庐山现在最冷一月的平均温度为-2.9℃,并不太冷,秦代肯定会更温暖些,彼时常有大雾、大雪。

庐山溪水及地下水非常发达,有许多激流瀑布,有时会形成冰挂。此时的秦始皇“登高壮观天地间,大江茫茫去不还”,一定会逸兴飞扬,飘飘欲仙。

不知道秦始皇帝在庐山呆了多久,孙先生估计是停留了十天,许多景点肯定都会观览一两次是可以想见的。

庐山是一座仙山,自匡氏在此修仙,高人不断涌现。其中最著名的有净土宗祖慧远,道教大师陆修静、吕洞宾。吕洞宾游庐山得遇火龙真人,后隐居庐山仙人洞修炼成仙,成为万世佳话。

庐山的土特产有云雾茶、石鱼、石鸡和石耳等等。云雾绿茶,栽培、制作是在汉代记载的,不知道秦始皇喝到没有。庐山石鸡(一种蛙),石鱼,石耳,湖口糟鱼(起源极早),庐山鲜笋这些食品登上御宴菜谱应该是问题不大。

祖龙后世多次到过庐山。

诸葛亮应该去过,庐山有一“康王谷”,谷的末端有一飞瀑,叫“谷帘泉”,传说诸葛亮曾见此瀑,大为惊叹。

庐山有唐王李世民的试剑石,不知道是真是假。

朱元璋崛起南国,庐山北部有朱元璋与陈友谅大战鄱阳湖时,屯兵饮马的小天池。

洪武年间,朱元璋封庐山为“岳”,庐山遂与五岳并列。

庐山仙人洞附近的白鹿升仙台上,有朱元璋为纪念周颠仙人所建御碑亭,它建于明洪武二十六年——这里据说是周颠乘白鹿升仙的地方。

亭内“御碑”高4米,正面是朱元璋亲自撰写的碑文《周颠仙人传》,背面是朱元璋的《赠四仙》诗:

“匡庐之颠有深谷,金仙弟子岩为屋。炼丹利济几何年,朝耕白云暮种竹。”

朱元璋所说四仙,是指周颠仙人、天眼尊者、徐道人和赤脚僧,都是神通广大的高人,是上天派来帮助朱元璋打天下的。

周颠帮朱元璋打败陈友谅,其人能呼风唤雨,不怕锅煮水淹。那是有明确历史记载的,并非虚语。

上完庐山,秦始皇帝庞大的南巡船队继续东下。

长江在彭蠡以下已经开始转向东北,所以江南的这一带也叫江东。此时长江水面日渐宽阔,已经是“大江”。

《史记》说秦始皇“观藉柯,渡海渚,过丹阳。”

“籍柯” 境域不详,当为今安徽省境内的长江岸边城邑。

唐李泰《括地志》说:“籍柯”在“舒州同安县东”,则此地就在现在的安庆左近。

“海渚”据说是“江渚”之误——长江在这一段岛屿很多。

不论“渡海渚”到底在哪里,其一定在现在安徽芜湖—马鞍山—江苏南京一段。

1、若秦淮河传说成立,可能始皇从秦淮河下来过丹阳;

2、芜湖丹阳湖南入大江水道进来,过丹阳;

3、文中马鞍山采石矶丹阳湖北入长江水道进来过丹阳,也就是沿姑孰溪进来。

黄线“渡海渚,过丹阳,至钱塘,水波恶乃西行百二十里狭中渡,上会稽……”。

他认为若秦始皇挖断秦淮河之说成立,就应该是在“还过吴,江乘渡”的回程之间完成的。他认为“海渚”即牛渚。

在今安徽马鞍山市采石镇——采石矶又叫牛渚矶,这一带概称“牛渚”。

此处向为大江战略要地,南京上游咽喉。长江在此水势汹涌如海,有时大潮海水倒灌,所以《史记》记为海渚也是颇有可能。

李白诗曰:

牛渚西江夜,青天无片云。

登舟望秋月,空忆谢将军。

余亦能高咏,斯人不可闻。

明朝挂帆去,枫叶落纷纷。

——他的说法很可能是对的。

则秦始皇一行在采石矶弃舟登岸,转而东行,过丹阳,折向东南,直奔钱唐……

丹阳(杨)县,秦置,在今安徽当涂东北,唐并入当涂,这是所谓“小丹阳”,并非今天的丹阳。

今天的丹阳当时称曲阿,后改名云阳。唐天宝元年,因当时境内生长着众多的“赤杨树”,“赤”与“丹”同义,“杨”与“阳”谐音,才改名“丹阳”。

在《史记》的有些版本上,海渚标为梅渚,据说此梅渚为古地名,在今安徽当涂县西,也是在采石矶一带。

丹阳早在吴、楚相争时期就是江南重镇,楚、秦设县,隶属鄣郡,县治位于今芜湖市赭山之南。“赭山丹赤”,“赭山亦名丹山”,山南为阳,故有丹阳之名。

嬴政一行转道丹阳,除了这里是江南名邑,很可能还是为了去看看丹阳湖。

丹阳湖简称丹湖,因秦置丹阳县而得名,古称“巨浸”,为江南著名大泽,很多古书曾经提及。

此湖形成大约已经有二三百万年,古时水天相连一片汪洋,面积大约3000 - 4000平方公里。此湖到唐时仍是烟波浩淼,“周三百余里”。

李白漫游当涂时,曾描述此湖:“湖与元气连,风波浩难止”,“吟时枉白词,放歌丹阳湖。水色傲溟勃,川光秀菰蒲”。——今天的南漪湖、固城湖、石臼湖,即其遗迹。

丹阳湖水盛之时,汪洋恣肆,浩淼无垠,风帆、沙鸥出没其间,远山浮黛,岸草铺茵,俨然湖山画卷。水产品十分丰富,有鱼、虾、蟹、蚌、蛤蜊、茭菰、菱、芡实、莲藕、莼菜等等。秦始皇既到丹阳,自然要去观览一番。

嬴政的下一站是太湖。

太湖,位于江苏南部,是中国东部近海最大的湖泊,中国数一数二的淡水湖,以秀美著称。

太湖古称震泽、具区、笠泽、五湖,科学家们认为是近一万年前陨石撞击所形成。——2009年,南京大学王鹤年、谢志东、钱汉东三名教授找到了太湖属陨石冲击成因的关键性证据,确认了太湖系陨石冲击形成。——这也与古人震泽一名寓意暗合。

太湖面积现在是两千二百多平方公里(也有2338平方公里的统计),平均水深两米左右。

古代太湖则号称“三万六千顷,周围八百里”,“太湖八百里,鱼虾捉不尽”,后来由于泥沙淤积和围湖造田,已经缩水。

湖中有大小岛屿48个,多有山峦,连同沿岸山峰,号称七十二峰,它们在传说也是像庐山一样,是当年被秦始皇用赶山鞭赶来的。此48岛、72峰,湖光山色,相互映衬,素有“太湖天下秀”之艳称。

诸山以西洞庭山最大。东岸、北岸有洞庭东山、灵岩山、惠山、马迹山等低丘,都是著名游览区,其中马迹山传说是秦始皇游览太湖时,打马留下的。

马迹山在春秋战国时称夫椒山,据说秦始皇东巡会稽时,来到了太湖地区,他在夫椒山的最西侧登岛,急于游遍全岛,于是举起鞭子朝马屁股狠抽,马被抽毛了,大叫一声,用力一蹬,抛下了始皇帝狂奔而去。由于这匹马被秦始皇打痛了,所以四脚一蹬的时候,用力实在太大,就在石头上踩下了四只马蹄印,人们为了纪念这件事,就把夫椒山改称为了马迹山。

太湖地区物产极为丰饶,有银鱼(春秋时期,太湖就盛产银鱼),白鱼、太湖白虾、太湖蟹等名贵特产。茶叶、杨梅、芋艿,亦名闻天下,此外还产珍珠。

秦始皇游太湖是在来程还是回程,抑或是来回两次都去了?学者们说法不一。

在游完太湖,向钱唐挺进的路上,南巡的大队人马应该是首先到故鄣县(今浙江安吉县西北)。

秦置鄣郡,治故鄣县,汉武帝时改名为丹阳郡。故鄣离太湖不远,秦始皇南巡,没有理由见郡治而不入。

过鄣郡后,秦始皇的南巡车队沿着驰道奔向钱唐(丹阳到钱唐有驰道)。

统一前夜,秦始皇二十五年(前222年),王翦灭楚降越,在吴、越旧地建置了会稽郡。郡治在太湖东边的吴县(今苏州),辖县数十,钱唐即其一。

出土的大量楚国蚁鼻钱和秦代货币证明,秦立“钱唐县”时,这里的经济已经相当发达。

秦代钱唐县的县衙在原灵隐山下(今灵隐寺一带),临近浙江。那时西湖尚是东海武林湾的一部分,杭州尚未成陆。

那时的杭州湾海面要比现在宽阔许多,由于当时还没有围海造田,钱塘江水量又比今天丰沛,那时的海潮无疑会更加凶猛。

嬴政君臣兴致勃勃沿着驰道来到钱唐,登高远望,却个个傻了眼。但见这里的“浙江”(亦名“折江”或“之江”、“罗刹江”)宽广如海,虽然没到中秋,仅仅每天两次的大海潮,其波涛之汹涌狞恶,已经足以惊魂夺魄,令人咋舌。

——正所谓“早潮才落晚潮来,一月周流六十回。”“浙江悠悠海西绿,惊涛日夜两翻覆”。

原来这钱塘江大潮,素称天下奇观,全世界惟有第一大河亚马逊河的涌潮可以与之媲美,每年农历八月十五到八月十八潮头最高。

北宋《武林旧事》曰:

“浙江之潮,天下之伟观也。自既望以至十八日为盛。方其远出海门,仅如银线;既而渐近,则玉城雪岭际天而来,大声如雷霆,震撼激射,吞天沃日,势极雄豪。”

古人描述浙江潮:

“海阔天空浪若雷,钱塘潮涌自天来”。

“一千里色中秋月,十万军声半夜潮”。

刘禹锡《浪淘沙》:

八月涛声吼地来,头高数丈触山回。

须臾却入海门去,卷起沙堆似雪堆。

李太白《横江词》:

海神东过恶风回,浪打天门石壁开。

浙江八月何如此,涛如连山喷雪来。

(虽然是说长江,却用浙江比拟。)

真是“天地黯惨忽异色”,“来疑沧海尽成空”——见此情景,嬴政君臣如何敢渡?

历史学者也告诉我们:“当时的钱塘江与今天的完全不同,宽阔如海,水波十分险恶。”

秦始皇南巡,在各地留下了许多遗迹,任何人恐怕也无法一一叙及。

——仅因秦始皇登高远望而得名的秦望山,就有浙江诸暨市秦望山,江苏昆山市秦望山,上海金山区秦望山,江苏江阴市秦望山等。秦始皇南巡登山瞻望,欲渡会稽,在杭州也留下了一座秦望山(具体是哪座有争议)。

仅仅与秦始皇沾边的地点就更多,如江苏溧水南部的秦山,浙江海盐的秦驻山,江苏赣榆的秦山岛。

海盐秦山,即秦山核电站所在地。

嬴政君臣登高眺望,见此钱唐江面,水波甚恶,不敢径渡,迫不得已,车马乃溯江西行一百二十里,一直走到了富阳与桐庐之间的江面较狭处,才在船队帮助下,渡过了浙江(这一段叫富春江)。

杭州宝石山留下了秦始皇缆船的传说,更有“秦始皇缆船石”的遗迹。——看来秦始皇本来想在杭州一带渡江,故令船队泊于海湾,后来看到钱塘江风浪可怕,乃命令船队上溯,去接应车队。

渡江以后,南巡车队沿着驰道向会稽山驰去。

一霎时,车轮滚滚,马蹄声声。无数的江南百姓扶老携幼,站在御道旁,看着御林军簇拥着皇帝陛下的六驷马车向前疾奔。

原来秦始皇帝下江南的主要目的,就是要去祭祀上古圣王大禹,顺便宣示帝国新政(用孙皓晖先生的话说)。