伊壁鸠鲁(Epicurus,希腊文:Έπίκουρος,前341年-前270年)是古希腊最著名的哲学家之一,是伊壁鸠鲁学派的创始人,马克思年轻时候的偶像。

他生于萨摩斯岛,在那里度过了幼年时代,但父母都是来自雅典的移民。

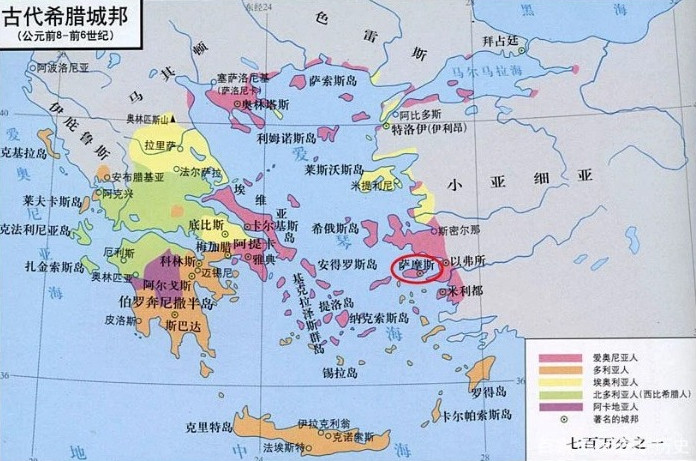

萨摩斯岛位置:

萨摩斯岛面积478平方千米,曾经是爱奥尼亚文化的中心,毕达哥拉斯的故乡。

他父亲据说是一位学校校长或者乡村语文教师。

他从十四岁开始研究哲学,十八岁时,也就是公元前323年(这一年亚历山大大帝突然去世)他回到了雅典,呆了两年。

人们认为伊壁鸠鲁在这个时期,可能曾经去亚里士多德的吕克昂学园听一些课程(他说亚里士多德是个浪子),那是亚里士多德在世的最后一年。

此后他曾去过小亚细亚,在一个希腊城市科罗封生活了十年。

他在那里受到了德谟克利特哲学(他跟一个德谟克利特派原子论者瑙西芬尼学习过)和怀疑主义哲学家皮罗(Pyrrho,公元前365 - 270 年)思想的巨大影响,又致力于独立思考,逐渐形成了自己的基本哲学思想。

他开始尝试到米提林、朗卜沙柯等城市教授哲学。

据说他在朗卜沙柯住了将近五年(310 - 306年),吸引不少追随者,包括他的妻子苔米丝达。

深受鼓舞、雄心勃勃的伊壁鸠鲁于是回到雅典,购置了位于美里特的一所房屋和附近的一个小花园,开始建立自己的私立学校,即“伊壁鸠鲁学园”,时间是公元前307年。——这是公元前335年亚里士多德在雅典开办吕克昂学园之后的又一次学术火炬接力。此后他一直生活在那里,直到公元前270年辞世,只是偶而到小亚细亚去访友。

他因此被人称为“花园哲学家”。

据说在他家庭院的入口处有一块告示牌上写着:“陌生人,你将在此过着舒适的生活。在这里享乐乃是至善之事。”

他的学园里聚集着他的三个兄弟,朋友们,朋友的孩子们,许多学生,还包括一些妇女,原来的妓女和奴隶,众人之间充满友爱,亲密无间,其乐融融,仿佛生活在一个世外桃源。

他们的生活非常简朴,证明他所谓享乐决非放纵欲望于声色犬马。

罗马帝国时代的古希腊哲学史家,《名哲言行录》的作者第欧根尼·拉尔修(Diogenēs,约公元200年 - 250年)写道:

“……有大量的证据说明我们的哲学家对于一切人的善意,那是没有人能超过的,他的故乡为他立铜像表示尊敬,他的朋友之多不计其数,了解他的人都为他的学说倾倒,他的学派在他和他的同伴都去世后没有中断地继续着,他对父母孝敬,对他的仆人宽厚有礼,他们都成了学派团体的成员这个事实就可以证明他的心地,其中的一个成员就是他的奴隶米斯;一般说来,他的仁爱及于全人类。

他对神的虔敬和对祖国的情感是无法用语言表达的。”

临终前他还谆谆嘱托要让自己的几个奴隶获得自由,宽仁博爱。

伊壁鸠鲁的著述据说达300部,但完整存留下来的只有三封信(拉尔修认为这是他的哲学纲要)和两组格言。

我们有关其学说的大部分知识,均有赖于伊壁鸠鲁追随者的残存著作,尤其有赖于第欧根尼·拉尔修和罗马诗人卢克莱修(Titus Lucretius Carus)。

在那个城邦民主政治瓦解,社会趋于混乱,个人无所适从的时代。伊壁鸠鲁教导人们远离政治,放弃社会活动,退隐林泉。

他认为最大的善来自快乐,没有快乐就没有善。快乐包括肉体上的快乐,也包括精神上的快乐。

他提倡节制欲望,简单生活,追求心灵宁静之乐。

伊壁鸠鲁认为人死之后,灵魂原子离开肉体,四处飞散,因此人死之后并没有生命,也没有许多人言之凿凿的轮回转世。

神虽然存在,却自适其乐,根本不关心人类,占卜和占星都是迷信。

——他的学说有一种鲜明的反宗教的倾向,这在古代相当突兀(苏格拉底之死,即因被指控不敬神),且因此深受近现代无神论者推崇。

从公元前三世纪到公元后四世纪,伊壁鸠鲁主义流传共约七百年之久,有四个世纪是作为最有影响的学派之一。

他的学说传遍了希腊——罗马世界。西塞罗甚至说:“(罗马的)伊壁鸠鲁派以他们的著作占领了全意大利”。

倾心于伊壁鸠鲁的,有一些著名的罗马大人物。在罗马共和国末期,伊壁鸠鲁主义最是盛极一时,但终于没有竞争过更强悍的斯多葛学派和基督教。

公元三世纪后,伊壁鸠鲁的唯物主义学说成了基督教的劲敌。

在中世纪,伊壁鸠鲁成了不信上帝、不信天命、不信灵魂不死的同义语,经常被歪曲,并遭到抨击。

在文艺复兴时期,由于卢克莱修《物性论》的发现和出版,伊壁鸠鲁学说对早期启蒙思想家产生了持久影响。

17世纪,P.伽森狄全面恢复了伊壁鸠鲁学说,直接影响了17 - 18世纪英、法等国的唯物主义哲学和自然科学研究(有人说法国大革命中的革命家骨子里都是“伊壁鸠鲁分子”)。

伊壁鸠鲁的“社会契约说”,是近代社会契约论的直接先驱。

他的伦理思想对英国的边沁、J.S.密尔等人的功利主义哲学,同样影响巨大。马克思在自己的博士论文中,盛赞伊壁鸠鲁是最伟大的希腊启蒙思想家。列宁把伊壁鸠鲁与费尔巴哈的反宗教观点相提并论。现代中国的一些哲学教科书干脆罔顾事实,直截了当把伊壁鸠鲁归入了无神论者的行列。

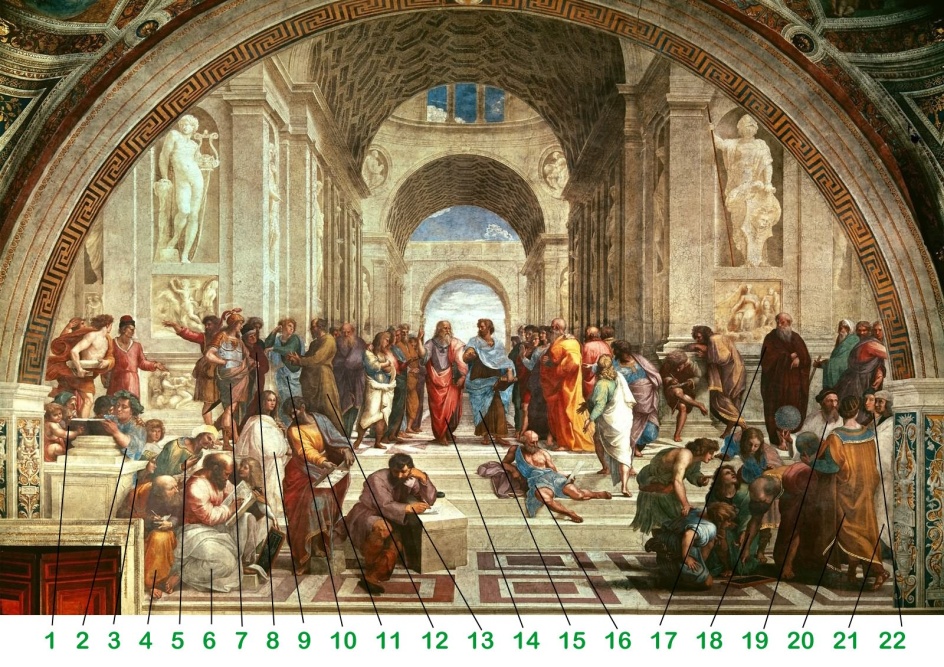

拉斐尔的《雅典学院》:

由意大利画家拉斐尔(Raffaello)于1510年创作的壁画作品,现收藏于意大利梵蒂冈博物馆。

其中:

2是伊壁鸠鲁:头戴叶冠者;

4是德谟克里特;

6是毕达哥拉斯;

7是亚历山大大帝:双手交叉于胸前的青年;

8是苏格拉底的门徒安提西尼,犬儒学派的创始人;

9是知名古希腊女性数学家希帕提娅;

12是苏格拉底:穿绿袍转身向左扳手指与人争辩者;

14是柏拉图:挟着《蒂迈欧篇》,以手指天;

15是亚里士多德:手拿《尼各马可伦理学》,另一手伸前,他们两人居于画面中心。

16是第欧根尼:斜躺在阶梯上半裸着的老人,是古希腊犬儒学派学者;

18是阿基米得:右下躬着身子,手执圆规量着一个几何图形。

亚历山大大帝后来说:“我若不是亚历山大,我愿是第欧根尼。”

亚历山大问第欧根尼需要什么?他说:“我希望你闪到一边去,不要遮住我的阳光。”

……其他也都是古代的牛叉人物,一时俊彦。

雅典卫城遗址: