殷与周的关系,类似犹太人与阿拉伯人。

殷的始祖母简狄是五帝之一的帝喾次妃,而周之始祖母姜原更加牛叉,乃是帝喾正妃(元妃)。

史载:“姜原出野,见巨人迹,心忻然悦,欲践之”。践之不久,生下了弃。弃自幼以树艺为戏。及长,“遂好耕农”,“宜谷者稼穑焉,民皆法则之”。“帝尧闻之,举弃为农师,天下得其利,有功”。于是“封弃于邰,号曰后稷,别姓姬氏。”

因夏后氏政衰,其子“不窋”失官,奔在戎狄。

“不窋”之孙,“公刘”也。“公刘虽在戎狄之间,复修后稷之业,务耕种,行地宜,自漆、沮渡渭,取材用,行者有资,居者有蓄积。”百姓多徙而归之。人多则势大,“周道之兴自此始”!

“公刘”卒,其子“庆节”,立国于“豳”(Bīn)。

又八传至古公“亶父”,“复修后稷,公刘之业”,“积德行义”,深受国人爱戴。因避獯(xūn)育戎狄之攻掠,与其私属去豳逾梁,止于岐下。国人闻之,扶老携幼,举国复归之。周边各个国家的人民闻古公之贤,亦多归之。于是古公乃贬戎狄之俗,开始营筑城郭室屋,作五官有司。“民皆歌乐之,颂其德!”

《大雅·緜》(mián)说:以前的周人是“陶复陶穴,未有家室”。——处于只知道挖洞掏窑的落后状态;迁居之后则是,筑室周原,“百堵皆兴”,迅速建立起了壮丽的都城和宫殿。

见周之强,戎狄闻风丧胆,不战自退。

后世子孙赞曰:“天作高山,太王荒之”!《周颂·天作》

“后稷之孙,实维太王;居岐之阳,实始翦商”!《鲁颂·閟宫》

嗣后周克殷商,统一天下,追思先王筚路蓝缕之功,乃有祭祀岐山之举(周易)。

古公先有长子太伯,次子虞仲,后又与夫人太姜生季历(应该是四子)。

季历娶太任,生子昌,“有圣瑞”。

古公说:“我家后世必有勃兴者,是不是要应在我这个小孙儿姬昌身上啊?”长子、次子闻之,知道老父想传位季历以及姬昌,乃亡入荆蛮,让位幼弟。

古公卒,季历立,遵先父遗道,笃于行义。曾多次击败西戎,诸侯皆顺之。商王文丁先是封他为西方诸侯之首的“牧师”,得专征伐。后见西岐日盛,如芒刺在背,又忌而杀之。文丁杀季历。

季历之子姬昌立,是为西伯,也就是历史上极著名的圣君——周文王。

文丁囚杀季历之后,很快自己也死了。因此当姬昌发兵为父报仇时,发现自己所面对的对手已经是文丁的儿子帝乙。报复没有成功,周人的实力此时显然还远远不够。

但天下共主帝乙这会儿的日子也不好过——东夷的人方开始了叛乱。为了避免两面受敌,帝乙主动选择了妥协,而这也正中姬昌下怀。于是殷周两国开始了“和亲”喜剧,这就是历史上著名的“帝乙归妹”。

关于此事,数十年来聚讼不休,莫衷一是。

有人说帝乙把自己的妹妹嫁给了文王,有人说帝乙把自己的女儿嫁给了文王。有人说这个女人被文王折磨死了,又有人说这个女人被文王休弃了(文王胆子也太大啦!)——因为书阙有间,所以混乱异常。

本人更倾向于大多数学者的看法:“帝乙归妹”,指的就是太姒下嫁。

为什么?因为文王之父季历的正室就是这么嫁过来的:“挚仲氏任,自彼殷商,来嫁于周,曰嫔于京”。显然是商王指婚,把挚国任姓之中女嫁给了季历,而这就算是跟殷商结亲啦。也正是这位夫人太任,生下了文王姬昌。

看来“和亲”这套把戏,古人早已玩的十分纯熟。殷商能够享国近六百年,靠的决不仅仅是武力征伐。

这一次商王帝乙的指婚对象换成了莘国。莘乃帝禹之后,启之支子初封于兹,其地在今陕西合阳。殷时或属畿内,或在王畿边上。但无论怎样,姬昌这次算是高攀了——因为有莘亦是商王至亲,当初商武王的正妃就来自有莘氏,两国很可能世为婚媾。就连大名鼎鼎的伊尹,也是以有莘氏媵臣的身份才见到商汤的。

莘君嫁女搞的十分隆重,《大雅·大明》叙曰:

“天监在下,有命既集。

文王初载,天作之合。

在洽之阳,在渭之涘。

文王嘉止,大邦有子。

大邦有子,伣天之妹。

文定厥祥,亲迎于渭。

造舟为梁,丕显其光。”

文王刚刚即位,上天就给他送来了新娘。这个“天”是不是也可以指帝乙呀?(“天子”作的媒?)

这位大国来的姑娘长的非常漂亮,简直就是一个天仙妹妹,这让文王和周人都十分满意。《周南·关雎》,据说歌咏的就是这位“窈窕淑女”!

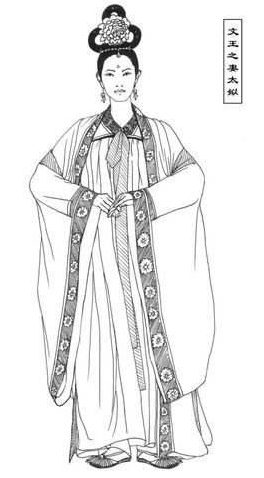

图/太姒

日后,正是这位太姒王妃,为文王生下了十位王子,其中就包括武王和周公两位伟人。在人类历史上,一连生下两位伟人的贵妇人好像也仅此一位!

“文王初载”在哪一年?

由于“夏商周断代工程”的结论,曾经招致国内外专家们的激烈反对,由于许多历史疑难尚未得到有效解决,我们至今也不知道该怎样来严丝合缝地演绎这段历史。也许新发现的清华简,或者未来的某个发现会最终挽救我们,但在此之前,我们仍不免要加入些猜测。

假定断代工程的商周年表基本适用,则殷商方面:

武乙:前1147—前1113;在位35年。

文丁:前1112—前1102;在位11年。

帝乙:前1101—前1076;在位26年。

帝辛:前1075—前1046;在位30年。

岐周方面:

太王:无可考,但见过文王。听文王与吕尚说话的口气,好像那时文王已经明白事儿啦。

王季:因曾朝武乙于其三十四年,则至少前1114年已在位,死于前1102年。

文王接位于前1099年—崩于前1050年,在位五十年。

武王:前1049年继位—崩于前1043年,在位七年;前1046年登天子位,在天子位四年。

成王:前1042—前1021,年十三即位,前七年周公摄政,共在位二十二年。

文王:至少在武乙三十四年已生(前1114年),卒于前1050年,那么,文王死时至少已经六十五岁。以我推测,恐怕还要大几岁,但也不会大太多,因周公再封建时文王幼子尚少。

何以季历死时文王不即接位?是消息未到,还是内部有争执,或者文王的纪年有误?

“帝乙归妹”应在前1099年左右——“文王初载”嘛。此时文王已至少十六、七岁,依理推断,恐怕已在二十上下。

文王于前1056年正式称王,是为“受命元年”,“受命七年”崩。

武王于“受命九年”孟津观兵,“受命十一年”平商灭纣,十四年崩。若武王生于前1096年,则刚好五十四岁——合于《竹书纪年》。

文王有庶子,当然也有庶妻。在我想来,这个(或几个)庶妻,很可能是太姒出嫁时带来的女孩。古时诸侯嫁女须以同姓娣侄或奴仆陪嫁,所谓“媵”也。文王当时作的是西伯,又由天子赐婚,岂有太姒无人陪嫁之礼?

太姒主内,而文王主外。

众所周知,周文王乃是天生的政治家,“内圣外王”的典范,标准的“三代之英”。

“文王之德之纯”,足可与上古圣王神农、黄帝、尧、舜、禹、汤比肩絜量。

仁民爱物、忠厚存心,乃是周家祖风:

公刘“行不履生草,运车以避葭苇”,恩及草木。

太王是宁可弃位,自窜也不愿人民有所损伤。

至其三子——则“太伯让天下,仲雍扬波涛;清风荡万古,迹与星辰高”,“维此王季,因心则友;则友其兄,则笃其庆”。

到了文王这儿辈,这种美德更加发扬光大!

对神:“维此文王,小心翼翼,昭事上帝”。

对父母:“永言孝思,孝思维则”。

修己:“穆穆文王,於缉熙敬止”,端庄恭敬,善良而又光明;“予怀明德,不大声以色,不长夏以革”,从不以暴力建立威信;“雝雝在宫,肃肃在庙”,所到之处,庄严而和谐。

他也因此才能,“刑于寡妻,至于兄弟,以御于家邦”。

在天子的朝廷上,文王更是“上贡必适,祭祀必敬”,让人挑不出礼来。

当然,作为真正的孝子,杀父之仇他是不会忘记的。

史载:文王继位之后,遵循后稷、公刘,祖、父之遗则,笃行仁政,崇尚道德。尊敬老人,慈抚幼少,惠爱黎民。发布政令总是先照顾鳏寡孤独、贫苦无告之人。

周国的税负很轻,“周人九一而助”,只纳九分之一的税额;而且山林水泽,任由百姓樵采捕捞;各个市场也从不征税。偶尔有犯罪者出现,也不株连家属。

虽然周国和当时的所有方国一样,也采取仕者世禄的继承制度,但文王极能礼贤下士。他为了接待贤能之人,常常连午饭都顾不上吃,因此天下四方之士多往归之。如伯夷,叔齐,太颠,闳夭,散宜生,鬻(yù)子,辛甲大夫等人。

不仅如此,文王自己在国内也培养了大批人才,诗云:“思皇多士,生此王国”。整个岐周“成人有德,小子有造”——好一派融融君子之风!

文王宽以待人,“不闻亦式,不谏亦入”,闻过则喜,从谏如流。

对于自己则要求严格:他生活节俭,非常勤政,一有闲暇就穿上普通人的衣服,下田劳动,或者放牧牛羊,很少有君主们的田猎游乐之事。

三代封建,层层分权,天下并不只有一个中心。文王施行仁政,声誉日隆:“舋舋(xìn)文王,令闻不已”,终令各国诸侯和人民倾心归附,使得岐周小邦,数十年中,日益滋大!

这个时候帝乙已死,其子帝辛(纣)在位,而文王这时在殷商朝廷上已混成了三公之一。

另一位三公九侯有个漂亮女儿,九侯把她献给了帝辛。但这个女孩不喜欢酒池肉林中,男男女女裸体追逐,白昼宣淫那一套。纣王大怒,一气之下把她杀了,并且无端迁怒,连带把九侯也剁成了肉酱。三公之一的鄂侯据理力争,纣王愈怒,干脆一不做二不休,把鄂侯也杀了做成肉干。

硕果仅存的最后一位三公西伯姬昌哪敢再谏,只在暗中叹息罢了。

奸臣崇侯虎正在嫉妒文王,乃进谗言道:“西伯天天行善积德,已经把天下诸侯的心都吸引过去了,这恐怕对天子您将大大不利”!

纣王听了,认为崇侯说的有理,姬昌的确可虑。于是故技重施,把文王抓了起来,囚禁到羑里监狱。

对于羑里之囚的时间,史料记载不一,有三年、七年,甚至还有六年等几种说法。

正是在羑里软禁期间,姬昌作出了一件震动天地的大事:写出了《周易》卦爻辞。

数百年后,孔圣人出,韦编三绝而赞易,写出了《十翼》,二者合编,《周易》遂为天下第一经。

文王之前已有古老的伏羲八卦传世,称为“先天八卦”,它以“乾坤坎离”定四正。文王则易之以坎北、离南、东震、西兑,给它们重新定了位,此所谓“后天八卦”也。他把八卦两两相叠,推衍为六十四卦,共计三百八十四爻。卦爻皆系之以辞,用来占筮。占筮的工具是五十根蓍草,后世则改为铜板、硬币。

《周易》之具体内容,网上尽有,恕不赘述。

关于《周易》如何解说,人类争论了足足有三千年之久,迄今互联网上仍是硝烟四起、口沫横飞!

本人不才,今天就为诸君在此做一最后了断。

各位网友若不嫌我冒撞,我就直说:

一、《周易》到底是干什么用的?

答:文王之《易》是从宇宙信息库(藏识)中提取信息用的——当然由于后人的讲解、增益,它又成了一部伟大的哲学著作。

二、文王《易》来自哪里?

答:文王《易》实际是来自天上——这是下层天国的高级生命所经常用的一种预测方式——这样可以节省能量。超级生命,直至最高生命有时也使用,但是他们更加常用的是直接使用神通去查找过去未来。

三、伏羲易和所谓《连山》、《归藏》又作何解释?

答:让它们先期出现就是为了给真正的《易经》下传打掩护。

四、文王《易》的准确度如何?

答:达不到百分之百。文王《易》并非天国的原文,为了迷惑世人,姬昌把它换成了人间的近似语言。加上后人有时曲解,准确度就更差些。

五、周文王到底是什么人?

答:此人乃超级生命降世,但没有消除记忆和神通,所以有通天彻地之能(说明见后)。

文王祖父古公本人就有预测能力,如此方能见孙有“圣瑞”而名之为“昌”;“当有圣人适周,周以兴”的精准预言,也可以证明这一点。

不幸的是,中国人民已被某一世俗教派彻底洗脑,基本上都成了废人,听闻真理,必会以为作者在这里痴人说梦!

我可以把《史记》原文摘来几段,谨供为数不多的有识者参考:

人类自诞生(近五万年前)一直到文明出现,基本上都处于先天原始状态的统治之下,能人异士层出不穷:

黄帝:“生而神灵,弱而能言”;

高辛:“生而神灵,自言其名;聪以知远,明以察微”;

帝尧:“其仁如天,其智如神”;

大舜:“入于大麓,烈风雷雨不迷,尧乃知舜之足授天下”……

这类例子,史书上多得是,上古酋长基本上由此类人充任。当然现在的中国人是啥也不信了——一概以迷信视之!

朱熹说:“一部《易》只是卜筮之书”,不要“弃卜筮而虚谈义理”!

周礼规定,用《易》占卜。在《左传》、《国语》中,《易》皆用于占筮。

——不正是因为它能“神以知来,知以藏往”吗?

那段名言说得极好:

“是以君子将有为也,将有行也,问焉而以言。其受命也如响,无有远近幽深,遂知来物。非天下之至精,其孰能与於此!

参伍以变,错综其数,通其变,遂成天地之文。极其数,遂定天下之象。非天下之至变,其孰能与於此!

《易》无思也,无为也,寂然不动,感而遂通天下之故。非天下之至神,其孰能与於此!

夫《易》,圣人所以极深而研几也。

唯深也,故能通天下之志;唯几也,故能成天下之务;故不疾而速,不行而至。”

我想我已解释清楚了:

为什么六十四卦,三百八十六爻(包括乾用九,坤用六)铺排开来,解释能力漫天极地,足以应付无穷事变?

——因为它是天上人间一致推崇的预测术啊!

那么,为什么丢几个铜板就能突破时空障碍,获取阿赖耶识中收藏的海量信息呢?

答案上段文字也已经给出:心诚则灵,感而遂通。

其实,宇宙万物都是有灵的——禅定修到法眼通以上的大德们早就指出了这一点。

举个例子:

当代最顶尖的道家高人怎样卜算?

他和文王一样,是用不着使用《易经》的。

他用铜钱起卦后,会在眼前生起一幅完整的图像(“卦”者,“挂”也)。不仅如此,这个图像还会自动变化,从而预示出事物可能的发展轨迹。图像旁边往往配有说明文字,有时候干脆就是一首诗(四言、五言、七言等等)。

天上、地下,过去、未来,他都可以卜算。

历史上的《推背图》,估计就是这么来的。当然人家也得儿改写一下,故意弄错一些也说不定。

这与世界各地用水晶球预测的高人有些类似,诺查丹玛斯的水平显然也很高。

总括一句:

易学机理深奥无比!

宇宙智慧不可思议!