云贵高原上的彝族还有更加惊人的创造,那就是他们的(也是我们的)文字。

摩尔根(Thomas Hunt Morgan)在《古代社会》一书中指出:“文字的使用是文明伊始的一个最准确的标志……没有文字记载,就没有历史,也没有文明”。

中国号称五千年文明,其标志甲骨文据说是中国现存最古的文字,然而它只有3500年的历史。目前发现了大约15万片甲骨,大约4500个单字(商代实际存在的字可能还要更多),解读了三分之一左右。——据说“中国的甲骨文和古埃及纸草文字、巴比伦泥版文字和美洲印第安人的玛雅文字具有同等的地位,号称世界四大古文字”。

一般认为,仰韶文化(持续时间为距今约7000年至5000年)的陶器上,发现的各种刻划符号,可能就是中国文字的雏形;

也有人认为,2000年初,在浙江良渚文化(距今5300 - 4000年),遗址240多件器物上发现的刻画符号(被称为“良渚原始文字”),可能是甲骨文的源头。

甭管怎么说,经过二三千年的孕育、发展,到了商代,中原地区已发展出一套非常成熟的文字系统。

根据一种文字从出现到成熟至少要经过2000年左右的发展规律,专家推断,汉字应出现在夏朝或更早的时代。因此,专家们说,“甲骨文的发现及研究,为中国文明史已逾5000年这一事实,提供了有力的佐证”。——可惜的是,在甲骨文和原始文字符号之间,尚未通过考古手段发现中间类型的古代文字。许多西方学者也对中华文明五千年之说嗤之以鼻。

如果我们把目光投向祖国的西南,投向云贵高原,消除大汉族主义和中原中心论的可笑偏见,心情却会豁然开释。

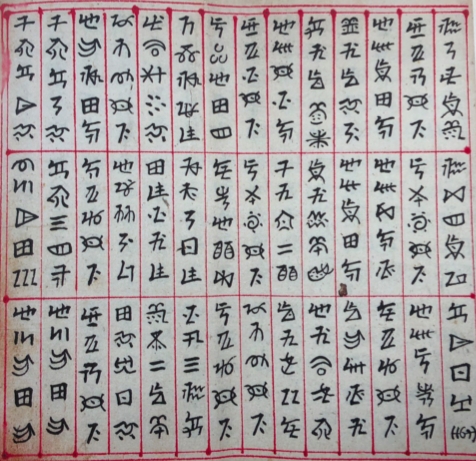

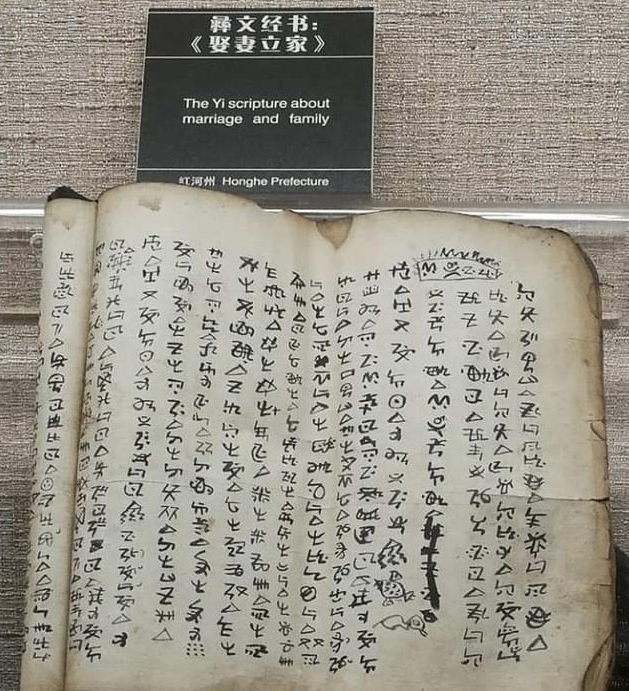

古彝文简介

打开百度百科“古彝文”词条,你会发现下列文字:

“目前发现的古彝文距今有8000年至1万年。有关专家研究表明,古彝文可以与中国甲骨文、苏美尔文、埃及文、玛雅文、哈拉般文相并列,是世界六大古文字之一,而且可以代表着世界文字一个重要起源”。

“古彝文是彝族至今仍通行的表意文字,是一种原生的古老文字,它不是借用和摹仿汉字的产物……彝文典籍的内容涉及范围非常广泛,天文、地理、政治、经济、军事、医学、算术、地形、地貌、生物、农牧等无所不包,其中蕴含着大量的生产与生活的技能智慧,是彝族人民开发利用所在地自然资源的经验总结和科学的结晶”。

截至2008年12月底,考古工作者已在全国29个省、市、区考古发现或陆续出土了大量刻画在陶、石、骨器、岩画、服饰上的古夷(彝)文字,即“刻画符号”。

这些文字早期被考古发现时,都一直被认为是“难以解释的文字”,或被说成是“史前文明留下的文字”,甚至有国外考古专家称其为“外星人留给地球人的信息密码”。

古彝文起源有多种说法。由于西安半坡遗址出土的距今6000多年前的51个陶刻符号能用古彝文识读,许多刻划符号和彝族文字完全相同或近似,所以多数彝族学者和一些汉族学者主张:“彝文和汉文的渊源,都可以远溯到西安半坡出土六千多年前的刻划符号”(陈英,1980)。

“从彝文的原始刻划符号起到现在,彝文已经有了七至八千年的发展史”(李家祥,1992)。

“彝文系起源于距今六千年前的彝族‘哎哺’世代,今半坡出土的陶文即是今见彝史的前身”(丁椿寿,1993)。

依据近年湖南澧县彭头山,河南舞阳贾湖等地出土的一批刻划符号也可以用古彝文释读的事实。

刘志一教授提出了古彝文万年历史说,他认为:“古彝文有九千年以上的悠久历史,如果加上它的草创时期,可能有一万年以上”(1991),古彝文是“世界文字的始祖”(1997)。

——彝族学者朱琚元亦主张此说,认为“彝族传统文字与约九千年前的贾湖刻符之间有着明显的渊源关系”(1993),他用彝文释读出三个龟甲刻符为“禽”,“福禄”,“神座”;释读出契刻四个竖排连接符号,直译为“冒天门闭”,意译为“天重门英开”,从而推断,彝文能释读“贾湖刻符”绝非巧合,当可证明彝族具有万年文明史。

此后有许多专家对这一假说表示赞同。两岸四地一些专家于2009年8月在香港形成了《中国古彝文在世界古文字中的价值地位评鉴与申报世界记忆遗产建议报告》,建议古彝文申报世界记忆遗产。

古彝文:

古彝文是不是世界文字的始祖现在成了一桩悬案,彝族学者戈隆阿弘用彝文破译半坡刻符,他认为“云贵高原是中华民族的原始发源地”。

文明源头探析

戈隆阿弘(施友万)在《中国文明源头探析》(2011年10月)一文中指出:

汉族学者受“黄河流域文化中心论”的影响,总以为,中国文明发源于黄河流域,所以研究来研究去,总也找不到中华文明的的源头所在。文明之源,追来追去,只能追至老子、庄子,和“仰韶文化”、“红山文化”、“龙山文化”、“良渚文化”。

上世纪八十年代中期,彝族学者刘尧汉教授发表了他的名著《中国文明源头新探——道家与彝族虎宇宙观》,通过崇虎的伏羲部落从甘南东迁入中原的史实,通过彝族“十月太阳历”及其所包含的阴阳观、水木火土金五行、“36”成数渗透了中国经、史、子、集四类古籍的生动事例作论据,以众多无可质疑的事实,将中国文明源头,追溯到了世居云贵高原、金沙江两岸的彝族古文化之中,让人耳目一新。此文发表至今二十余年,没人能否定他的论点。反对者,除了保持沉默,其它无能为力。

可惜刘尧汉教授虽是彝族,却丧失了自己的母语,对彝族的传统文化知识有限,而且“十月兽历”、“十八月历”、《西南彝志》、《彝族源流》等能反应彝族远古历史的著作与文化,当时尚来发掘出来。用古彝文破译中原出土的年代久远的原始陶符、刻符的事也没发生。因此,他没能彻底摆脱传统文化观念的影响。

如果在刘教授研究成果的基础上,再做进一步的深入探析,我们可以确认,彝族古文化,是中国文明的一个重要源头。

中国境内考古发现的古人类遗址不少,尤其东部地区,考古发掘出的史前古人类遗址,达数十个之多,年代最远的距今八、九千年,如湖南彭头山遗址;距今六、七千年的,如甘肃的马厂、大地湾、河南的贾湖、浙江的河姆渡、内蒙赤峰的红山等遗址;最少的也达五千年,如山东的大汶口遗址。在专家们的言谈之间,总让人觉得,创造这些“文化”的人群,是彼此“孤立存在”的,有一种“文化”突然终止,专家们就陷入茫然之中,当做是“千古难解之谜”。如“河姆渡人”、“红山人”、四川广汉的“三星堆人”,后来都不知所终,弄得中国文明源头始终是个“千古难解之谜”。

中国文明源头

要弄清中国文明的源头,必须先弄清史前古人类生息繁衍与分支迁徙的大致情况。

改革开放后,国内民族学研究有了长足发展,许多少数民族的历史逐步搞清,比如彝族,以“十月历”和地下出土的“刻划文字”为标志,与彝文古籍相应证,其历史可追溯长达万年以上。他们的先民古夷人,发源于云贵高原,后随着人口繁衍逐渐向北迁徙,进入巴蜀盆地,形成了滇池周围和巴蜀盆地两个大的生息繁衍地域。古夷人,每隔十代左右人,就要做一次祭祖分支,之后就可以相互通婚。据彝文古籍《彝族源流》记载,彝族先民在其远古发展史上,曾进行过多次大分支。《彝旗源流·尼能氏根源》载云:“哎哺九十代不停地繁衍,历经七十君,上从尼米乌亥,中在卧区德雅宏,下至勺口大海这片区域内,住十家尼能,开拓宇宙十方。尼能氏十人,跟着佐曾曾、啻躇躇往天边发展,抵达十六度天……从此,宇宙的东方,权势始兴起。”

古夷人有许多特有的文化,如虎龙崇拜、刻划文字、八卦、太极图、阴阳五行、葫芦崇拜等等,凭着这些文化符号,即便过了五、六千年的今天,我们很容易找到古夷先民的活动痕迹。

创造了“龙山文化”的是“东夷”(也称“九夷”,说明部落众多)。史学界大多认为,商朝的始祖“契”,就是东夷人。“后羿射日”神话,就出自东夷。“东夷”是炎帝部族的一个分支。世居云贵高原的彝族,过去的族称也写作“夷族”,自称“尼苏”。尼,指黑色,意为崇尚黑色的民族。“东夷”的“夷”,查《说文解字》知道汉文古音读作“尼”,与云贵高原的彝族,完全一致。一个东,一个西,相隔千万里,难道是偶然的巧合吗?

中华始祖“伏羲”,被中原人当做“西羌”,实际是崇虎的古夷人。他们是万年前世界性“大洪水”时,蜀地的自称“尼”的古夷人为避洪水,做过一次大分支,以畜牧为业,往西北迁入青藏高原的,发展成后来的氐羌,后来羌中又分支出藏人;往北迁入甘南的,就是伏羲部落;乘船沿长江往东进入湖南、湖北一带,成为巴人、楚人、卢人、罗人。

伏羲是古夷人,其后的“炎、黄”自然也是古夷人。那样,炎帝部族分支进入山东一带的称“夷(尼)”、“东夷(尼)”,也就没有什么可奇怪的了。夷(尼)并非他称,而是自称。他们与云贵高原的夷(彝)人,同是一个族群的分支,具有血缘文化上的联系。

据《彝族源流》、《西南彝志》等彝文古籍记载,彝族的万年发展史,分为六个时代,“哎哺”属原始母系社会,时间当在距今万年之前,那是创始畜牧、农耕、文字及众多习俗的时代。“尼能”的时间,从万年延至距今五千年前,那是人口繁殖大增,氏族部落频繁分支的时代。从《彝族氏族部落史》、英雄史诗《支嘎阿鲁王》中可以看出,彝族先民古夷人,将整个西南彝区,以金沙江为界分为南北两片。南片的称做“能”,意为红色,与五行中的“火”对应,崇尚红色;北片为称做“尼”,意为黑色,与五行中的“水”对应,崇尚黑色。“尼能”是两大片彝人族群的合称。伏羲部落屡迁,“东夷”人崇尚黑色,“龙山文化”出土的陶器,多漆成黑色,正是继承了古夷先民审美观的具体体现。

“东夷”与西南夷的血缘关系,在其文化中也可找到证明。如,“后羿射日”神话,实际是西南夷中流传的“支格阿鲁射日月”神话的另一版本,差别只在于一个说“天上出了十个太阳”,一个说是“出了九个太阳、七个月亮”。射日的目的,都为了消除旱灾,拯救百姓。特别令人惊奇的是,射日的岩画竟在滇南彝区,弥勒县五山乡金子洞坡发现。九个太阳,被射落八个,被具人形但无五官的小人拣来当玩具丢着玩。岩画上还有彝文字,意为“天天玩,天天耍”。

另外,山东省丁公村遗址出土的距今五、六千年的陶符,被中国社科院考古所的冯时先生用古彝文破译,语意完整,也说明“东夷”,是伏羲、炎、黄的后裔。

蜀地的古夷人,分支出伏羲、炎、黄、羌、藏、巴、楚、卢、罗,滇池周围的古夷人,分支出今彝语支的彝、白、纳西、哈尼、拉祜、傈僳等各族,这样,古夷族群就形成了。——确认史前“古夷族群”的存在,对探索中国文明源头的“活水”至关重要。

虽然中国文明,是由众多民族文化融合所构成的,但古夷文化,在创造中国文明的过程中起到了关键的奠基作用,是确定无疑的。掌握了古夷文化,许多的“不解之谜”,很快会迎刃而解了。许多人不了解有史前“古夷族群”的存在,碰到“不解之谜”,只好靠“猜想”,抓住一点就天马行空,到处联系,乱下结论,弄出笑话自然在所难免。

古夷刻划文字

《古夷刻划文字是彝、汉文字的共同源头》

戈隆阿弘说:“伏羲画八卦,造书契”,在中原流传了数千年。人们只当它是神话,实际上说的是伏羲部落进入中原,将古夷先民的初创文字带到了中原。上世纪末,北方中原大地上出土几十年无人能破译的原始陶符、刻符,先后被专家学者们用古彝文作出破译。这件事无可辩驳地说明,它们是彝族先民古夷人的初创文字。

据史籍《彝族源流》、《西南彝志》、创世史诗《尼苏夺节》等彝族古籍记载,彝族先民,早在一万年前的“哎哺时代”就已经从“哎君欲知年,记年树上查,哺王欲知月,记月石上察”过渡到了有了文字的时代。如《西南彝志》载云:“恒本阿鲁,创始供奉祖先,发现了天地根源,并创造出了彝族文字。”《彝族源流》描写“哎哺”时代的人,已经是:“心里想知识,口里讲知识,手里写知识”、《西南彝志》卷七载云:“呗博耿奢哲,有条有理地讲述,密尼幺姑娘,手不停地写。”

昆明呈贡金宝山遗址出土几个陶符,用彝文破译是“么夺织”,是彝人聚会祭祀“竹神”的遗留。经碳14测定,其年代是距今10000至12000年,正好可与彝族在“哎哺”时就创造出彝文的记述相验证。

“伏羲画八卦,造书契”,现在看来,就是伏羲部落从甘南天水一带迁徙入中原时,把初创的古夷文字带进了中原。后经炎、黄时代,部族四处迁徙。那些刻划形式的初创文字,分布的范围也随之扩大。这就是陶符刻符分布很广的原因。

现在看来,“苍颉造字”,实际是以古夷文字做基础,按照中原古夷发展了的方言,进行了一次重新整理、规范。这种文字,可能夏朝曾经使用过,其中流传到后世的,只有《苍颉书》和《夏禹书》两篇。著名学者刘志一就认为,《苍颉书》是彝文与甲骨文参半的作品。

中原的古夷文,经过苍颉的整理、规范和完善,后来发展成了殷商甲骨文,周秦时的金石、钟鼎文、大篆小篆,之后就是楷书,发展成今天的汉字。古彝文也源于古夷的刻划文字,但彝族世居云贵高原,经济文化发展相对缓慢。七、八千年过去了,许多文字仍然保持了初创时期的形状,这就是它可以用于破译中原原始陶符、刻符的原因所在。

彝语与汉语形成之谜

《古夷语——彝语与汉语形成之谜》

语言是随着人类社会不断地发展的。彝族的语言,总的来讲,属渐进性的一种发展。汉族就不同了,自以炎、黄为核心,不断融合周围小民族。到了汉朝,以“汉”作为族称之后,又经历了多次民族大融合,其语言,在炎、黄时代所操的古夷语的基础上发生了很大变化。即便如此,仔细研究汉族的语言,我们仍可以发现它保留有许多的从古夷先民那里继承下来的古词语。

如:亲属称谓中的“爹、妈”一词。很明显,来源于古夷语的“阿爹、阿嫫”。“爹妈”,按汉语的解释是“老辈或长辈”,进一步的解释就没有了。彝语的“爹”,追其原意是“装入”的意思。男女交合,男人精液装入到女子腹中,女人才会怀孕,生孩子。可见,“爹”一词,与生殖有关。“嫫”,彝语意为“大”,彝族社会母系遗风浓重,妇女在家庭中占有至尊地位,为大。这是“爹嫫”称谓的真正来源。彝语的“爹嫫”称谓,后来就演变成汉语就是“爹妈”一词,这是毫无疑问的。

“爸爸”一词,《新华字典》解释,指“长辈和父辈”,再没有进一步的解释。彝语则不然,彝语的“爸”,意为“生养”,指生育养育自己的人。而今石屏龙武、哨冲一带的彝族尼苏人,称父亲为“阿爸”,只是语音稍有不同。显然汉语的“爸爸”,是彝语的“爸”演变来的,只是改成叠称罢了。

“神”一词,《新华字典》的解释是:“迷信的人称天地万物的‘创造者’和他们崇拜的人死后的所谓神灵。”而在彝语中,“神”,意为“主宰者”,“神”不仅是天地万物的创造者,更重要的是“主宰天地万物,包括人的生、老、病、死”的一种无形的存在“物”。正因为如此,彝人才兴起“多神崇拜”,凡事都要先虔诚地祭祀神灵,求得神灵的谅解和庇护。“神”,彝语谓之“谐”,这是继承古夷语的语音之故,汉语的“神”,实际是古夷语“谐”的变音。

“筷子”一词,汉族曾经和彝族一样,读为“箸”。《新华字典》解释:“箸,古时指筷子”,什么意思?已经不知道。彝族和彝语支的许多民族,至今仍将筷子称为“箸”。彝族人在前面加了一个字叫“咪箸”。咪,意为一闪一合,箸,指呈条状的东西。咪箸,意思是条状物,拿在手里,一闪一合,搛食物吃的。可见,汉族古时候的“箸”,源于古夷语的“咪箸”一词。

“龙”一词,汉语和彝语的意思完全相同,是“主水者”。通俗讲,就是“水神”。中国人认为,凡是有水的地方都有“龙”,海有海“龙”,湖有湖“龙”,还有“龙王”、“龙宫”……中原地下出土的“龙”的雕塑、纹饰形象最多,如6000年前“红山文化”遗址出土的“玉雕龙”,最负盛名。但要问“龙”的源头,最久远的,却要数哀牢夷的“九隆神话”,它产生在万年前母系氏族社会到父系氏族社会转换的过程之中。彝族谓“龙”为“倮”(luǒ)。彝、汉两族的语音,极为相近。汉族的“龙”,实际就是古夷语“倮”的变音。

“卍”字,现在字典很少收录,多见于出土文物、岩画、古建筑的屋粱上、窗格之上,作为一种吉祥符号,也画在佛像胸前,汉语读音为“wàn”。这个古文字,不仅在中国流传,还传播到了西亚和欧洲。众所周知,德国法西斯的首领希特勒,将它拿去当做纳粹党的党徽。这个字是怎么来的?一般人难究其理,其实,:“卍”是个古彝文字,读音为wang,意为旋转。表示宇宙万物都绕着轴心作圆周运动、旋转。汉语的读音“万”,显然是古夷(彝)语wang的汉字记音。彝族毕摩(祭司)的占卜时,取羚羊左角,截去角根,剖为两半,平面为阴,凸面为阳,让其作旋转运动。羊角两阴两阳相交为凶;阴阳相交为吉;若阴阳相交呈十字形,则为大吉。羚羊角有一定弯曲度,相交为大吉时便成为不规整的“卍”字形,如此便成为吉祥如意的象征。

彝、汉语相同相似,可以在彝语中追溯其源头的语言,还可举出一些,因为篇幅关系,恕不赘述。总之,号称“炎黄子孙”的汉族,在其两千多年的发展史上,经过多次民族大融合,成为占中国人口百分之九十以上的大民族,但至今,在其语言中仍保留有不少的古夷语。

补充:彝族文字已经被神化,只由毕摩(祭司)掌握,师徒传承,所以发展缓慢。

蝌蚪文

中国出现文字,应该远在甲骨文之前。

西汉孔安国《尚书序》曰:“古者伏羲氏之王天下也,始画八卦、造书契,以代结绳之政,由是文籍生焉。伏羲、神农、黄帝之书,谓之“三坟”,言大道也。少昊、颛顼、高辛、唐、虞之书,谓之“五典”,言常道也。至於夏商周之书……

《春秋左氏传》曰:“楚左史倚相,能读三坟、五典、八索、九丘”,即谓上世帝王遗书也”。

孔安国认为伏羲时中国就有了文字,伏羲、神农、黄帝时的“三坟”,楚国的左史倚相尚能阅读。夏商周时的文字,什么甲骨文、金文等等,简直不值一提。

伏羲排在农业的发明者神农之前,可见其早。据说伏羲都陈,在位115年,传十五世,凡一千二百六十载。一说伏羲即盘古氏,“盘”字古义为开端,“古”即葫芦。

……“至鲁共王好治宫室,坏孔子旧宅,以广其居,於壁中得先人所藏古文虞夏商周之书及《传》、《论语》、《孝经》,皆科斗文字。王又升孔子堂,闻金石丝竹之音,乃不坏宅,悉以书还孔氏。科斗书废已久,时人无能知者,以所闻伏生之书考论文义,定其可知者为隶,古(固也)定,更以竹简写之”……

“悉上送官,藏之书府,以待能者。”孔子藏书中,还有虞夏商周之书,是用科斗文字所写,无人能识。

何谓虞夏?虞指有虞氏部落,大舜所出。《韩非子·显学》说:“虞夏二千余岁”,则有虞氏为天下盟主可能长达一千数百年。《国语》、《左传》等列出的有虞氏世系有:幕、穷蝉、敬康、句芒、虫乔牛、瞽瞍、舜、商均、虞思、箕伯、直柄、虞遂、伯戏、虞阏父、胡公满等15个名号。——有虞氏或许是一个已经湮没无闻的朝代。

蝌蚪文究竟是什么文字,现在已经研究明白。——晋、楚、秦三国墨书的出土,打破了谜底。墨书文字,虽然属于甲骨文、金文一个文字系统,却多用圆笔,笔划多为弧形。已经有研究表明,商代人在刻甲骨之前,有时是先用墨书,然后再根据墨迹来契刻,这说明墨书文字早于契刻文字——甲骨文,只不过因时间久远,墨书没有保存下来而已。

在甲骨文、金文流行的时期,在日常生活中,人们频繁使用的显然是易于操作的墨书文字,这种文字字如蝌蚪。明清一些书里提到彝文,也说它“字如蝌蚪”。莫非它是从彝文演变而来?或者就是彝文?

阴阳五行起源之谜

《“阴阳观”、“五行”等起源之谜》

阴阳观、水木火土金五行,在中国文化中随处可见。特别是在中医学、勘舆学、《易经》研究中,是须臾不能离弃的东西。要问它们是怎么来的?古往今来,许多人进行过研究,但都只能说个大概,无法穷究其真谛……

刘尧汉教授的名著《中国文明源头新探》倡言阴阳、五行均出自彝族“十月太阳历”。因为此历将一年分做阴阳两个半年,1至5月为阴年,6至10月为阳年。10个月,又以雌(母)雄(公)命名为:水公、水母、木公、木母、火公、火母、土公、土母、铜公、铜母。单月为雄,双月为雌。——铜排列最后,还有一层意思,就是在水木火土金五种物质中,“铜”是最后发现的。

彝族人认为“人从水出”,因此,水居五元素之首。人和生物依赖于土地才能生存,土当排第二。原始人类用木棍自卫、掘耕,木应居第三。人后来发明了火,火居第四。铜(代表金属,先秦的金一般指铜)的产生很晚,因此排在了最后。

古夷人还发现了五行要素之间的生克制化规律:金生水,水生木,木生火,火生土,土又生金。金克木,木克土,土克水,水克火,火克金。毕摩们,将五行与时间、方位等相对应,创造出了一种占卜方法,这就是最初的八卦。现今彝区各地毕摩的许多经书中,仍保存着原始的八卦图形。

古夷人认为,“北方为水,色黑;东方为木,色青;南方为火,色红;中央为土,色黄;西方为金,色白”。彝族先民,历来认为北方是“水头”,因而与水相配。东方木,可能在他们住地的东方,森林很茂密,一眼望去,郁郁葱葱。南方日照强烈,一片火热,因而与火相配。人离不开土地,畜牧农耕,均得依赖肥沃的土地,因而,土就放于中央位置。西方,具体讲就是云南,金属矿藏多,因而与金相配。

以金沙江两岸为中心观察,金沙江、怒江、澜沧江,三条大江的源头,都从北方而来。再看古夷先民生息的另一块大地——蜀地,岷江、嘉陵江、雅砻江、大渡河、通江等十几条大小江河,也全都是从北向南流。因此,古彝人将北方称做“水头”,可谓是名副其实。

黑白互回的太极图,是古夷(尼)文化的一个重要标志。据考证,太极图,是宋代理学家朱熹晚年,派其好友蔡季通经荆州到四川,从民间购买带回中原的。四川(古巴蜀)是古夷(尼)人故地,可见,太极图系古夷(尼)人的文化孑遗。

(宋末元初袁桷说:“朱熹嘱其友蔡季通如荆州,复入峡,始得其三图焉”。明初赵撝谦则认为:太极图﹤?﹥世传蔡元定得于蜀之隐者,秘而不传,虽朱子亦莫之见。)

中国的农历“阴历”,以鼠、牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪十二种动物记年,俗称“十二生肖”。十二兽纪日的历法,不惟中国才有,世界四大文明古国,中国、印度、埃及、巴比伦都有,一般认为是起源于巴比伦。郭沫若说:“十二肖象于巴比伦、埃及、印度均有之,然均不甚古,无出于西纪后百年以上者。意者此始汉时西域诸国,仿巴比伦之十二宫而制定之,再向四周传播者也”。——认为生肖为中东地区居民模仿巴比伦黄道十二宫而制定,其传入中国的时间,当在汉武帝通西域之时。

1975年,在湖北云梦县睡虎地十一号墓(公元前217年)出土的竹简,却证明十二生肖早在春秋前后就已存在。

“百度百科”说:“十二生肖当起源于十二兽历,由来甚为古远。从地域上看,埃及、巴比伦、印度及中国等四个亚非文明古国恰好均在其流行的范围之内。其流传的区域虽广达亚、欧、非大陆,但主要集中于亚洲。由此,我们有理由推断,这一文化当起源于亚洲的某一民族,其后始逐步扩散,而先后为这一广大地区的诸多民族所接受。然而,最初究竟为哪个民族所创,至今却仍是个不解之迷”。

“百度百科”另一条说:十二兽历法是彝、维、傣、黎、藏等民族的历法,它起源于原始母系氏族社会……他们以十二种动物纪日,今日为鼠日,明日为牛日,以此类推三轮为一个月,计三十六天,一个月三十六天,一年便为十个月,这就是后来的“十月历”法。

彝族学者刘尧汉教授在地处哀牢山的南涧彝村的土主庙找到了“十二兽”的壁画和“母虎日历”碑,断定十二生肖出自古彝人,论据充分,至今无人能提出异议。

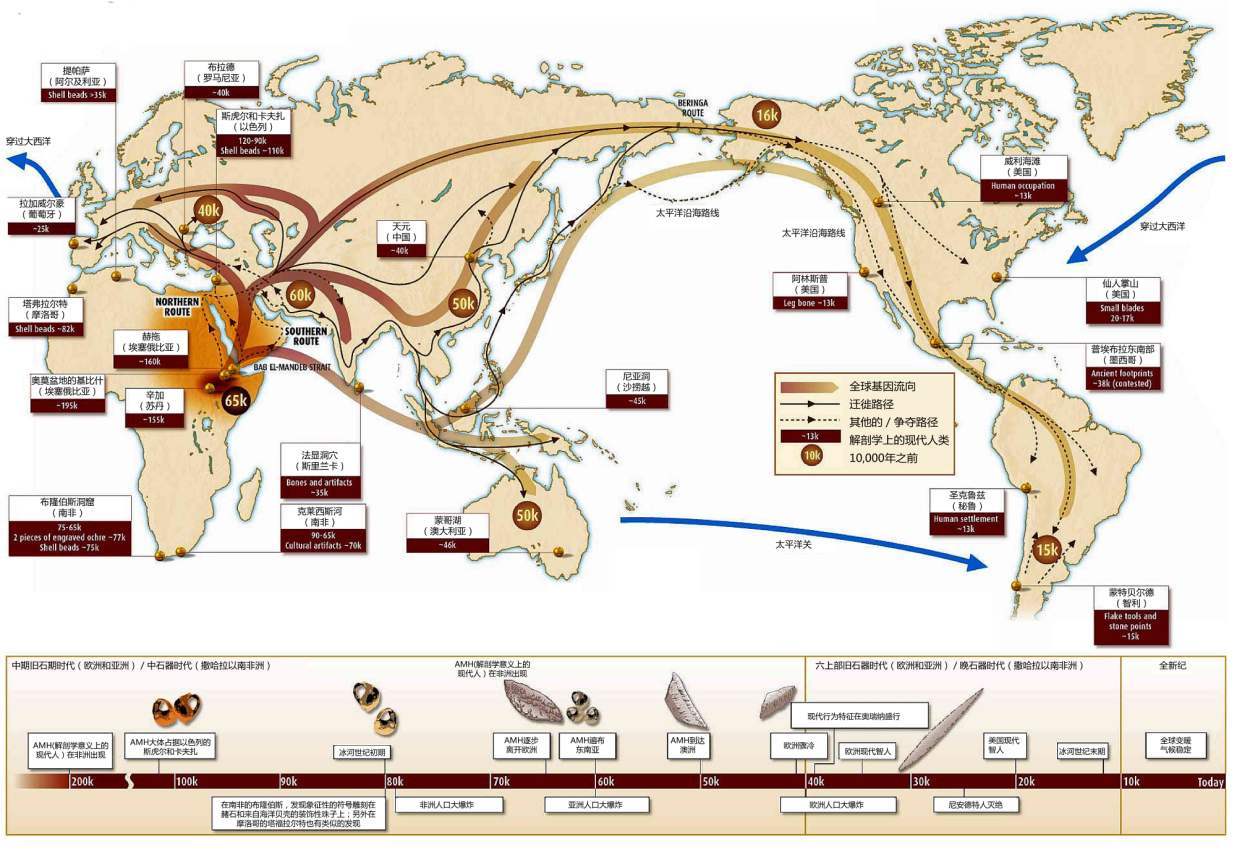

中国先民迁入路线

中国遗传学者陈竺和金力指出,现代亚洲人与古代亚洲直立人之间没有直接关系;现代的中国人是约5万年前由非洲迁徙而来的。

冰河期酷寒,从西北进入中国异常困难;沿海岸线进入则嫌迂远,从当时敞开的南方古丝路进入中国竟然成了捷径。

冰河期的中国先民,大抵潴留云贵川一带,冰河期后,散居四方。

中华民族的主体似乎是从云贵一代迁入的:

《DNA记录人类迁徙路线》(水母网 日期:2008-08-31)

现代人身世之谜:人类共同的祖先是非洲人吗?“元谋人”、“北京人”真是中国人的祖先吗?

5至6万年前,一群非洲人(几百人或几千人)乘坐小舟,冒险横穿曼德海峡,从此再未返回非洲大陆。这群人根本没有想到,他们的这次旅行,彻底改变了这个世界。

五六万年前的这群人,为什么要离开位于非洲东部的家乡?确切原因至今仍是一个谜,可能因为气候发生变化,或者曾经丰富的贝壳类食物的数量突然锐减,才迫使他们向其他大陆迁移。不过有一点是肯定的:这批最早离开非洲的早期人类,已具有现代人的体质和行为特征——较大的脑容量和较强的语言交流能力。抵达亚洲大陆后(登陆点是今天的也门),现代人类的先祖们在此后上万年的时间里,继续向其他大陆进发,直至来到位于南美洲最南端的火地岛,才停下了脚步……

中国人来自非洲:在中华大地上生活的各族人民,共同的祖先距离我们最多只有5万年,我们的亲缘关系其实很近……

2001年,研究小组在东亚范围内采集了12217名华裔男性的Y染色体样本。经过DNA分析发现,在他们采集到的所有Y染色体上,都携带了非洲人的遗传基因和标志。

根据DNA研究结果,该科研团队甚至描绘出了现代中国人的祖先从非洲迁移到中国的具体路线。6万多年前,由于气候变化和食物短缺,生活在东非(大概在今天的埃塞俄比亚一带)的部分早期人类开始向北迁移。大约5万年前,他们到达了中东地区,在这里,他们分道扬镳:一支继续北迁,成为欧洲人的祖先;另一支向西走,成为中国人以及其他亚洲人群的祖先。我们与欧洲人的身体差异,正是从这个分歧点开始形成。

穿越中东后,我们的祖先经过巴基斯坦、印度、孟加拉国、缅甸,来到东南亚半岛。他们在这里拐了一个弯,开始朝西北方向迁移,最终大约在3万年前,抵达我国珠江流域。当然,进入中国的祖先并不止这一支。部分早期人类在缅甸停留了上万年之后,在两万多年前直接从云南进入了中国,他们对现代中国人起源所做的贡献,甚至比珠江流域那一支更大。

在金力教授看来,我们的祖先最终能顺利进化成现代人类,还有一定的“运气成分”。大约在2万年前至8万年前,中国经历了一次冰冻期,大部分地方被冰川覆盖,气温很低。原本生活在中国版图上的古人类,由于无法适应如此寒冷的天气,很快就灭绝了,而这恰好为我们的祖先让出了生存空间,这可能也是考古学家未能发现5万年前至10万年前的古人类化石的重要原因。

进入中国后,我们的祖先通过哪些路线覆盖至全国?各个民族又是怎么形成的?专家认为,根据对不同民族的人的遗传分析可知,祖先们是从“入口处”(即云南和珠江流域)开始,沿着3条路线向我国其他地方渗透,并在迁移过程中分化出了各个民族:

从珠江流域进入中国的祖先一直向东进发,大约在1.5万年前到达长江下游地区,他们在这里进化出了侗傣语族;而从云南进入中国的祖先分为两个部分,分别沿着不同的线路向其他地区扩散。

其中一支径直向西,大约在1.5万年前进入西南地区,成为苗瑶语系的祖先。

另一支是汉藏语族的共同祖先,他们沿着云贵高原西侧向北前进,在1.5万年前左右到达黄河中上游地区……

数千年后,粟谷农业出现,新石器文化开始发展,人口的增长使群体必须扩增居住地。于是,汉藏两个语族开始分离。

一个群体由黄河流域朝西南方向迁移,大约在3,000年前到达喜马拉雅山脉的东北面,并在这里居住下来,最后分化出了藏、羌、彝、景颇、土家族等民族。另一个亚群向东迁移,直至渭河流域才停下了脚步。这个群体就是华夏族的祖先,他们以渭河流域为中心,逐渐向黄河、长江流域等地区扩散,最终形成了今天的汉族。

根据遗传基因分析,从云南进入中国的黄种人是汉、藏、羌、彝、景颇、土家族等民族的共同祖先,刘尧汉先生也指出伏羲源于古彝人,炎、黄、禹、周文王、秦始皇与古彝人都有血缘关系。则所谓古彝文,也可以说就是上古汉字。

(据说,彝文创造于间冰期大洪水之前,距今已达万年以上。

《彝族古歌》中有杜米那确左大神教人们用树叶当纸,用红土当墨创造彝族文字的传说。

《尼苏夺节》有图纳到天上向六贝仙人求得文字的记载。

彝族《帝王世纪·人类历史》前序说,“从人类始祖希慕遮之时,直到撮侏渎之世,共有三十代人。此间并无文字,不过以口授受而已。流于二十九代武洛撮之时,承蒙上帝差下一祭司密阿叠者,他来兴奠祭,造文字,立典章,设律科,文化初开,礼仪初备”。)

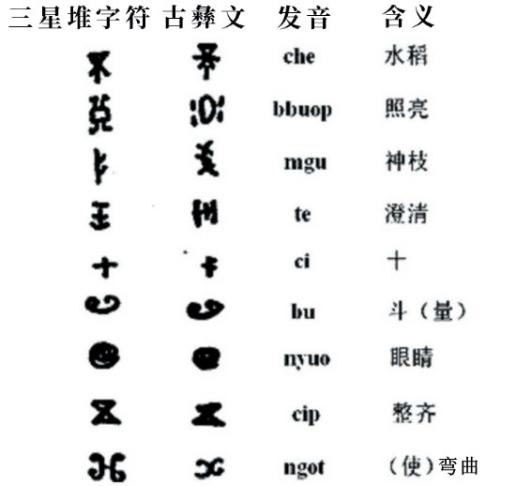

三星堆和古彝文

朱帆:

四川民间收藏的三星堆器物上,发现大约3000余个十分成熟,比甲骨文更为古老的古蜀文字,它们是改写中国文字史的强有力的物证。

更让人惊奇的是,三星堆博物馆中陈列的62个字符(巴蜀图语),用古彝文可以直接释读出其中53个。

胡成荣和窝底子对照巴蜀古文和古彝文认为,前32个字是一首诗。意思是:

“明君掌握权力的顶端,兽类以大象为最大(尊贵),牛羊满林地(指富裕或可翻译成牛羊适宜在林地中生长);杰出的法官判断事理一针见血,皇帝的儿孙最容易接过权力的权杖,日月人和鸡和睦相处(人要和大自然和谐相处)”。

后面字中的前10个字意思大致是:“牛皮口袋(或獐皮口袋)被鼠咬破(留下痕迹),(以此为突破口)巡查兽类的踪迹”。

其余的字翻译出来是:“命令六龙(人名)掌管兵马牛(军权),指(一)名(人)掌管财务(财权)”。

左下方的几个字从字面上直译的意思是“决定要放过年(假)”。

胡成荣认为,巴蜀古彝文与今西南彝文之间的字形、字音、词义和语法均属相同关系。两者之间字字相通,句句相通,古今相通,语法也相通,因而可以用古彝族文字准确破译出来。“巴蜀文字”不仅是古彝文,而且是“四体古彝文字”。

胡成荣和窝底子确认为,三星堆博物馆里陈列的62个字100%可以用古彝文解读破译。所陈列的这些字,在凉山彝文中可以查找出36个字,约占总字数的58%,在凉山毕摩经书上可以查找的有12个字,约占总字数的19%,在川滇黔桂彝文字中可以查到的字是14个,约占总字数的5%。

西昌学院彝语言文化学院教授阿牛木支认为,三星堆文化与彝族文化在器物、文字等方面非常相似,三星堆文明和古彝族文化可能同源。

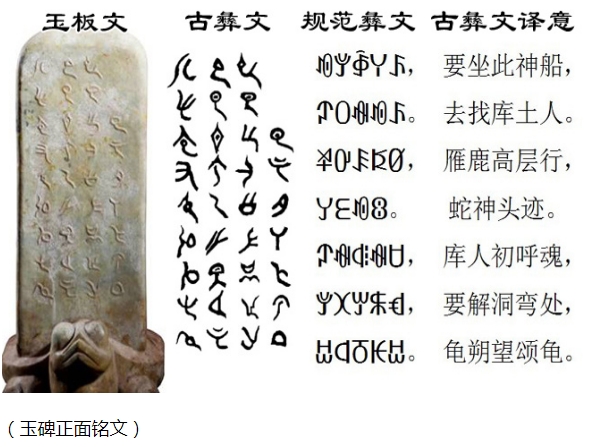

用古彝文破译虞夏时期玉版文:

四川凉山州语委古籍科科长、古彝文专家阿余铁日认为:“三星堆遗址的‘巴蜀图语’是古彝文!”

阿余铁日拿出四川文艺出版社出版的图书《趣说三星堆》,翻到其中有一个兵器文物图的页码。笔者看见,文物上有几个“巴蜀图语”符号。阿余铁日并没有正着看书,而是倒着看,这样一看,那些莫名其妙的符号便变成一个个他熟悉的古彝文。

他用彝语念这几个字,笔者听不懂,只得用汉字音记下这6个字:“洁、勒、堵、折、作、米”。

阿余铁日直译道:“戟是翅展着名。”意译是:“这种兵器叫展翅戟。”

他还用彝文写下这几个字让笔者与书上的三星堆“巴蜀图语”相比较。

之后,他又翻到此书的另一页,那里有两列“巴蜀图语”。

他说,现在他只有一个符号没弄明白,其他的都已识别出为古彝文。他直译那句他认得出来的“巴蜀图语”,念道:“阴阳结合的面容。”也可译为“男人女人结合的面容。”

笔者看见,里面有一个字就是他曾经写过的古彝文“脸”字。

他还翻到书中的一段文字让笔者看:“古蜀语言与彝语一样,是主语在前,宾语在谓语之前,形容词、指示代词、数词作定语时在中心语之后。”

彝汉同祖同宗

彝族文化一直认为,彝族与汉族同祖同宗,《彝汉教典》(彝文书名音译为“耐莎慕谜”,其意亦可译为《彝汉史论》)说:

“彝族与汉族,古时同祖宗,

同祖子裔多,后来举分支:

老大迁东方,后来成汉族;

老二迁南方,就是我彝族”。

滇东北彝族传说,远古洪水泛滥,伏羲兄妹躲在葫芦中逃生,两人结婚后生三子,即汉族、彝族和苗族的祖先。有人认为,彝族与汉族(夏族)可能在夏朝前期才分离。

彝族学者阿余铁日指出:“彝文字和汉文字越古越同源”。——它们其实原本就是一根藤上的瓜。

“彝族文化自成体系,从古至今一脉相承,远没有“焚书”之乱,近没有‘疑古’之争”。

彝文古籍浩如烟海,如《彝族源流》全书就有彝文约30余万字,内容丰富。目录:

第一卷

(1)清气浊气的产生(2)叙哎哺(哎为阳,哺为阴)根源(3)叙哎哺世系(4)……

第二卷

(13)哎哺九十代……

第三卷

(24)天地人文(25)论第一重天(28)论第二重天(28)论第三重天(29)论第四重天(29)论第五重天(29)论第六重天(30)论第七重天和地的产生(30))论第八重天及山的产生(31)论第九重天(32)开天辟地及人的产生(32)尼能七重天……

第四卷

(35)采舍氏十代(36)哎哺的演化(37)论安天门地门(37)论九把金锁(39)论开天辟地(42)论天地产生的时间(42)论牵线织天地(42)论天父地母(43)论天地产生(43)叙恒世系的产生(44)叙投世系的产生

第五卷

(45)天地的产生(46)上下产生(46)土地产生(47)天地人本源(47)七层天上的天君(50)天地间的嫡长制(53)……

第六卷

(55)尼能氏根源(56)尼能源(59)哎哺尼能谱(60)什勺氏根源(60)什勺源(64)……

第七卷

(66)星座论(67)座次论(74)九颗陀尼星(74)论二十八宿星(75)……

第八卷

(76)瞿羌神座根源(77)瞿阔千根源(78)瞿伙神座的根本(80)瞿奏董能神座根(81)瞿阔的根本(81)瞿叟神座的根(83)阿蒙鲁瞿神座的根(84)……

第九卷

(88)鲁朵的大宗(89)鲁朵世系(89)鲁朵谱(89)鲁朵哺氏谱(90)斯里世系(90)斯氏世系(91)斯里谱(91)塞赤世系(91)乍塞氏谱(92)……

乌蒙地区的彝文发音我感觉与日语非常相似,古彝文的发音大概也与此相类。日本学者认为“日本人的发源地在云南”,在整个二十世纪80年代至90年代,日本列岛兴起一阵紧似一阵的“云南热”,看来也不都是空穴来风。

(据说凉山地区的黑彝是日本先祖,20世纪80年代,一些来滇考察的日本学者注意到云南一些少数民族的稻作历史极其悠久,生活习俗与日本极其相似。)

“彝文字”简介:

“彝文字在不同的历史时期有不同的称呼,有叫“爨文”、“韪书”或“蝌蚪文”,它彝族先民创造的古老文字,历史极其悠久。

今西安半坡出土的刻画文字,有54%的与彝文字形、字意相同或近似,据说彝文专家王继超教授能够用彝文解读西安半坡刻画陶文70%以上。同样,龙山陶文中的文字,也可以用彝文释读。

20世纪80年代贵州威宁中水出土的“刻画”陶文,计有32种51个字,更接近现在仍使用的古彝文,体现了与半坡陶文的传承性。半坡文化遗址出土的木碳经碳14测定,文化时代为公元前期4770±134年,说明彝文字至起码有6000年以上的历史。而据湖南理工大学中国民族文字研究专家刘志一教授研究,认为彝文有近万年的历史。

同汉字一样,彝文是一种表意文字。表意文字优点就是它具有越方言性,比如汉字的同一字在不同汉语方言区的读法可能不一样,但它不影响不同方言区之间人们的意思表达和信息传递。”

有关机构已古彝文列为《中国国土文化名片》,并将毕节市彝族方言区评定为“中国世界古文字地标”。

通过数年的研究评审,已正式形成了《报告》,结论有:

1、古彝文的创制时间大致为7000 - 10000年及至以上,属世界上最古老的文字,将古彝文列为世界六大古文字之一。

2、古彝文是世界文字的一个起源。

英文字母源渊于拉丁字母,拉丁字母源渊于希腊字母,希腊字母源渊于腓尼基字母,腓尼基字母主要是依据古埃及图画文字制订。

在古埃及图画文字中,A表示“牛头”的图画;B表示“家”或“院子”;C和G表示“曲尺”;D表示“门扇”;E表示“举起双手叫喊的人”;F、V、Y表示“棍棒”或“支棒”;H表示“一节麻丝卷”;I表示“展开的手”;K表示“手掌”;L表示“卷成圈圈”;M表示“水”;N表示“蛇”;O表示“眼睛”;P表示“嘴巴”;Q表示“绳圈”;R表示“人头”;S和X表示“丘陵地”或“鱼”;T表示“竖十字架”;Z表示“橇”或“箭”。

一些中国当代学者认为:古彝文在7500年前传到了西亚,6000年前左右传入了非洲尼罗河流域……最后演变成了英文字母。他们举出了全部英文字母都可以从彝文单字或者偏旁部首中找到的事实,认为英文字画100%来源于彝文,中国古彝文是西方文字的始祖。

——这种说法很难断定正确与否。但以人类的聪明才智,图画记事未必都需要别人教授。古埃及人自己灵机一动,或者从亚特兰蒂斯人留下的遗物那里获得灵感,创造了图画文字,也是完全有可能的。

世界上所有文字都是由点横竖撇捺等直线与曲线构成,趋同是难以避免的。

古彝族和彝族的文化成就非常之多,尤其是对远古文明的记述(相比之下,《旧约》非常单薄),在下只是略举一二而已。