中国的考古学家有几大盲区,使他们不仅无法辨明真理,而且极大地误导了中国人。

第一个盲区,就是迷信进化论。

关于现代人的起源,目前世界上存在着两个针锋相对的学说,一个是非洲起源说,另一个是多地区起源说。

“非洲起源说”认为,目前生活在世界各地的现代人类的祖先在大约20万年前起源于非洲,然后在距今10万年或者五六万年前离开了非洲,向亚洲、欧洲,澳洲、美洲扩散。自1980年代后期以来,一系列DNA研究证据为现代人非洲起源说提供了强有力的支持。“非洲起源说”在争论中占据了明显的上风,目前大多数科学家支持“非洲起源说”,即认为非洲是现代人的故乡。

复旦大学金力教授等人,利用几年时间对包括中国大陆在内的东亚现代人群体进行了一系列遗传学研究。他据此推测说,来自非洲的现代人约在6万年前从南方进入东亚,在以后数万年中逐渐向北迁移,遍及中国大陆。此说的“命门”是:缺乏10万年前至20万年前现代人化石的支持,更无法合理解释非洲一地怎么会一下子冒出四大人种和那么多的人类亚种。黄种人就有北亚、东北亚和东亚亚种(新亚洲亚种)、东南亚亚种(旧亚洲亚种),以及美洲亚种(独立美洲亚种)。

包括中国科学院院士吴新智在内的少数科学家则主张“多地区起源说”,即认为现代人在欧亚非各自起源。

1984年,他与美国和澳大利亚学者共同撰文,主张现代人是在4个地区出现并连续进化的,各个地区之间且有基因交流。这派学者认为,中国的古人类是连续进化的,中科院金昌柱研究员说:“在我们中国,发现过距今300万至500万年间的猿人化石,发现过龙骨坡约200万年前的能人,发现过170万年前的元谋人,发现过距今约80万年的陕西蓝田人,发现过郧县人等距今几十万年的直立人,发现过距今二三万年的智人——巢湖人、富林人,还发现过距今约1.8万年的北京山顶洞人……”“中国起源自成一体,纵线贯通”(缺少5万年至10万年前的人类化石证据,使这种连续性出现了关键的缺环)!

——这种争执还添入了爱国主义的催化剂,人类既然能在非洲进化起源,非洲能诞生什么夏娃,为什么就不能在中国?到处都有直立人和早期智人,非洲有什么特殊性?如果不是多地起源,非洲一地如何能突然涌现差别如此巨大的四大人种?

这两派学者对于在中国和世界大量存在的史前文明证据视若无睹。因为人类起源理论困难重重,匪夷所思,已经足够让他们心烦。

事实上,非洲的确没有任何特殊性,高级生命创造人类,想把人放在哪里就可以把人放在哪里。如果心血来潮,他完全也可以选择中国。

他选择把人放在欧亚非三大洲的交界处,只是为了方便他们的长途迁徙(还要考虑已经沉没的海岛)。

科学家收集的基因资料显示,古人类前进的速度是每一代人仅向前推进2公里或稍多一点,向前推进速度之慢甚至让人难以查觉。

——如果把人类放在中国,一百年走十几里,可能人类第一波文明——亚特兰蒂斯文明,都不会诞生。

相信进化论引起的夹杂着爱国主义的无谓争执,使学术界难以真正把目光聚焦在人类经西亚、南亚北上,进入中国的路线上。忽略了中华文明最早应该发生在中国南方,发生在云贵两广一带这个显而易见的事实。

“中科院昆明动物研究所研究员褚嘉祐着重研究的是DNA排列中的一种被称为微卫星的特殊排列顺序,这是一种公认的遗传标记。DNA排列中有一种简短的重复,比如TGTGTGTG,其重复的字母和次数都可以遗传,当延续到后代身上时,原先那一个G的位置可能会变成A,或者原先重复9次而到了后代忽然变成重复10次。根据这个原理,褚嘉祐分析了28个东亚人群,推算出在中国的现代人起源时间不会早于5万年”。

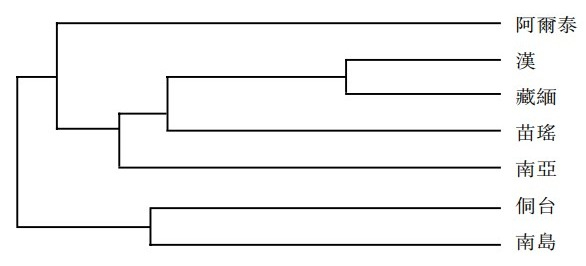

东亚地区人群主要分为汉藏语系、阿尔泰语系、侗台语系、苗瑶语系、南亚语系以及南岛语系六个系统,根据复旦大学现代人类学中心的最新资料,这六个系统之间的亲疏关系很有可能符合下面的结构:

金力教授的实验室助理钱吉说,其实中国利用DNA分析自己祖先的迁徙路线已经相对比较成熟了,中科院云南动物研究所的张亚萍、褚嘉祐,哈尔滨医科大学的傅颂滨、李璞,中科院细胞遗传学的徐久瑾等都在进行这方面的研究,只要把各自分散的路线拼合起来就是一条完整的中国人迁徙路线。就目前的研究成果来看,华夏56个民族和东亚、东南亚各民族都是由南亚语系的先民分化出来的,因为他们身上都带有M122的突变。

M122突变大约发生在三万年前,那时中国陆地上的许多山脉被积雪常年覆盖。除了有少数棕色人在黄河、长江流域活动,更多的地方显得空茫一片。这时候,在东南亚的缅甸一带,黄种人的部落已经取得一定势力,棕色人不断向南退缩。

“当中国陆地上的冰川不断地消融时,一支带有M122突变的南亚语人群开始进入了中国。”李辉说,目前发现关于南亚语先民进入中国后的分化路线有3条,共有2个入口,一个是在云南,一个是珠江流域。

其中一支沿着云贵高原西侧向北跋涉,他们最终在距今1万年前的时候到达了河套地区,黄河中上游的盆地。这批汉藏语系的祖先也被后人称之为先羌,他们也就是汉族与藏族人的共同祖先。

李辉说,更重要的是,经过这1万多年的迁徙,在他们的体内M122的基础上又诞生了一个新的突变,M134。这样一直到5000到6000年前,人体内部的DNA又开始“不安分”了,那时,由于粟谷农业的出现,新石器文化开始在这个地区发展。人口的增长使群体必须扩增新的居住地。汉藏语系的两个语族开始分野。

其中一个亚群在M134的基础上又发生了M117的突变。他们带着这个突变向东行走,一直到渭河流域才停留下来。他们掌握了农业文明,开始以农耕为生。这个群体就是华人,也就是后来所称的汉人。“M117是汉人身上很古老的一个遗传突变。”李辉说。

另一个亚群被称为藏缅语族群体。他们离开黄河流域,向西向南迁移,最后在喜马拉雅山脉南北居住下来。在迁徙的过程中,这个群体就像细胞在不断裂变,分化出了藏、羌、彝、景颇、土家。

模糊的南方民族身份

经过研究,李辉发现,南亚先民沿云贵高原西侧北上形成汉藏语系的同时,从中分离出一支南亚先民朝东南方向迁徙,绕过老挝的崇山峻岭,距今1万多年前,南方的北部湾形成了澳泰语系祖先。这一支黄种人带着M119突变从越南、广西方向进入中国,沿着海岸线往东北走,形成了百越民族。

具有M119突变的族群在民族学上又称为百越民族系统,他们历史上的覆盖范围是从越南北部的交趾分布到江浙一带。在千百年的分化中,诞生了黎族、侗族、水族、仫佬族、仡佬族、高山族、壮族、傣族。这些民族在语言上、文化上有很强的一致性,所以也统称越人。

当初南亚先民从云贵高贵西侧进入中国后,还有一支人群与汉藏民族分开了,他们沿着长江往下走,这个时候,他们DNA链上位点在M134的基础上发生了M7的突变。这个人群在洞庭一带形成了苗瑶语系。“吴人就是苗瑶人东进和南下的汉人同化后形成的,所以他们遗传结构的变化多而复杂。”

“往南往东的一路,绕过老挝的崇山峻岭,进入了越南。在北部湾地区形成了侗傣语系祖先。这一支先人的Y染色体出现了O型的亚型,即O1和O2。O1型就是带有M119位点突变的那支。后来他们又从越南、广西方向进入中国,沿着海岸线往东北走,形成了百越民族……那支带O1的人群,后来又继续向东北走,其中有一支在距今约1万年前时,到达山东的胶东半岛,形成为东夷人”。

钱吉说,从目前来看,在此次“人类迁徙遗传地理图谱计划”中涉及关于中国人迁徙路径的研究已相当清楚,现在只需要做些收尾和补充工作。

比如如今有研究发现,在2万多年前,澳泰语系形成的时候,就有一支部落沿着海岸线往上跑。几乎就没有留下沿途停滞的痕迹。他们一直跑到西辽河流域再停留下来。

他们是阿尔泰语系的核心……之后那些阿尔泰语系的先民又朝周边迁徙,往西分化成蒙古、突厥,往东进入朝鲜、日本,向北穿过白令海峡踏上美洲。

……李辉说,“从非洲迁徙来的黄种人先抵达缅甸,在那儿形成南亚语系…南亚先民是东亚人共同的祖先。这部分人群的遗传结构搞清楚了,将会对整个人类迁徙历史提供很大的贡献。”

中国科学院院士金力,“汉语是全国都有的,我只对少数民族语言划了区域”。

澳洲土著的Y染色体大多属于C型,其年代非常古老,这一类型从中东的沿海地区出现,沿着印度的沿海地区扩展,一直到东南亚和东亚沿海,甚至延伸至美洲沿海,也延伸到澳洲,这批人约在六万年前抵达,我们称其为“早期亚洲人”。

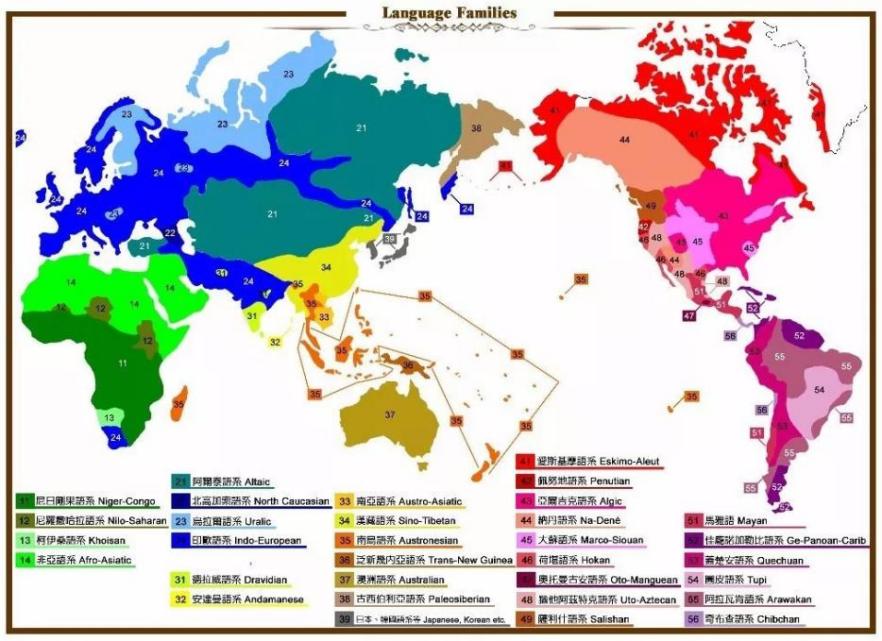

世界语系分布图

中国考古学家的第二个盲区,就是很不注意气候的古今异同。总是下意识地以今天的眼光来看待世界,固执地以华北平原为天下之中。

我们知道,6500万年前,随着恐龙等生物的大灭绝,地球历史上最新的一个地质时代——新生代(距今6500万年—今天)开始了。新生代一般被分为三个纪:古近纪、新近纪和有争议的第四纪。

第四纪从约260万年前开始,一直延续到今天,基本上与最近的冰河期相符(300万年前北极开始结冰),因此第四纪从整体来看,就是一个冰川世纪。

在欧洲,第四纪时阿尔卑斯山岳冰川至少有过5次扩张。在我国,据李四光等人研究,相应地出现了鄱阳、大姑、庐山与大理4个亚冰期。时间是:鄱阳亚冰期(137—150万年前)、大姑亚冰期(105—120万年前)、庐山亚冰期(20—32万年前)、大理亚冰期(地球末次冰期约于11万年前开始,中国则是在7万年前,到1万年前结束,以云南大理苍山的冰碛物为代表)。

在亚冰期内,地球平均气温约比现代低8℃—12℃。在距今1.8万年前的第四纪冰川最盛期,年平均气温比现在要低10℃—15℃——这是一个可怖的数字。

在过去100年间,地球平均温度仅仅上升了0.5℃—0.6℃(国际联合科研小组发表的数据是0.5℃)。人类已经开始惊慌失措,大呼小叫,然则,8℃—12℃的气温平均变化幅度,带给人与动物的感觉,实实在在就是冰火两重天,恍如隔世。

从第四纪开始,全球气候出现了明显的冰期和间冰期交替模式。

冰期时,(北半球)大陆冰盖向南扩张,植物带与动物随之向南迁移。

间冰期则冰盖收缩,植物带与动物向北挺进。

冰期和间冰期植被带的移动范围最多可达30°纬度(3330千米)——可以看出,这是一个非常惊人的数字。

14C(碳-14)等各种数据的分析表明,与本次人类密切相关的末次冰期约于11万年前开始,最盛期发生于约1.8万年前,约于1.25万年前衰退,距今9600 - 9700年时完结。

在此期间,曾出现几次冰川的前进及后退。冰期极盛时,南极洲的冰盖远比现在大得多(南极的温度比现在低摄氏约11度左右)。北半球高纬地区的劳伦大冰盖掩埋了整个加拿大,并向南延伸至纽约一带。欧洲将近一半被斯堪的纳维亚冰盖覆盖。西伯利亚冰盖则占据了西伯利亚北部地区,据说这个冰盖有时可能伸展到了50°N的贝加尔湖附近。当时西伯利亚南部和东亚的气温与冰天雪地的北美、欧洲基本相当,只是由于干旱,缺少降水才没有出现大陆冰盖。在世界各处高海拔地区则广泛出现了山岳冰川。

估计当时整个地球有三分之一的面积为坚冰覆盖,许多地区冰盖厚达两三千米。冰川面积达5200万平方公里,另有20%的面积则是永久冻土层。

冰川最盛期的最低海面位置,全球平均大约为-132米。中国黄海、东海大陆架,距今15000年前的最低海面为-150—-160米。

冰期和间冰期温度的巨大差异,会导致雨带分布的变化,山岳雪线的位移,海平面的升降,生物群落的迁移。例如,在克里米亚里斯冰期的地层里发现过北极狐、北极鹿;在南高加索冰期的地层里发现过猛犸象,这些都属于极地动物。而在间冰期,北冰洋沿岸有虎、麝香牛等喜温动物群在活动。

在末后的大理冰期,我国气候普遍寒冷,代表寒冷气候的猛犸象、披毛犀、赤鹿、原始牛等动物的遗体在东北和华北等地已被大量发现。

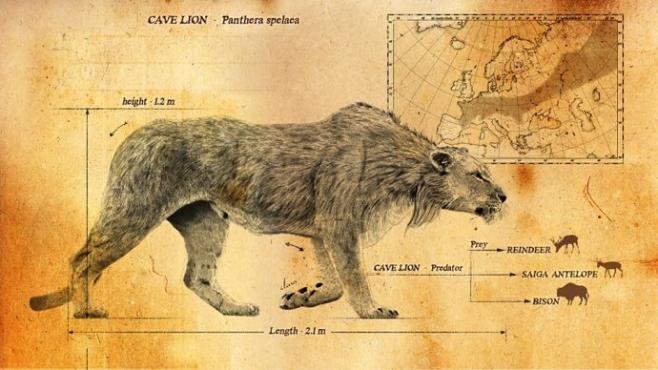

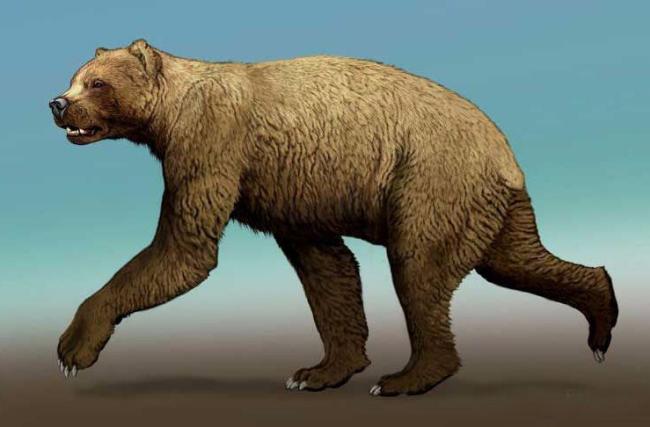

动物或者适应,或者灭绝——在第四纪后期,有很多大型哺乳动物在地球上消失了。譬如在北美,大型哺乳动物的属有70%绝灭。北半球的不少哺乳动物,如剑齿虎、猛犸象、乳齿象、雕齿兽,披毛犀、大角鹿、洞狮、洞熊、洞鬣狗、西伯利亚野牛、巨貘、西瓦兽、巨天鹅、巨型睡鼠、侏儒河马以及北美的马科、骆驼科等等都灭绝了。这一大规模绝灭主要发生于距今15000 - 9000年内。正是气候急剧变化,人类迁徙与狩猎活动急剧升温的时期。

美洲拟狮(Panthera leo atrox)于约1万年前灭绝

巨型短面熊(Arctodus simus)于12000年前灭绝,它高1.8米,站立则高3.3米,体重达1200公斤。

冰川遗迹

世界其它理应比较温暖的地区,也无一例外变得更冷更干燥。极端的情况如南澳大利亚,降水比现在减少了九成,植被消失到与北欧北美冰盖地区相近的程度。其它受到影响较小的地区,雨林覆盖区也在很大程度减少了。在西非,一些残存的雨林被热带草地包围着;亚马逊雨林被广阔的热带稀树草原分割成了两大块。东南亚热带雨林也受到类似影响,仅保存在巽他大陆的东西两端,而在中部则已被落叶森林取代。

世界上大多数沙漠都扩张了。在澳大利亚,移动沙丘覆盖了半个大陆。南美的格兰查科(Gran Chaco)与潘帕斯草原(Pampas)也变得非常干燥。现在的许多亚热带地区也失去了森林覆盖,如东澳大利亚、巴西的大西洋沿岸和中国的南方,都改由开阔的疏林充当主角。在中国北方,气候干冷,草地与苔原广布,林木线比现在至少偏南20个纬度。永久冻土甚至一直向南延伸到了北京一带。

——总之,那时的世界高中纬度地区多半都不适宜人和动物居住,更别说创造高度文明了。如果哺乳动物中百分之四十的属种灭绝,可以想象,人类的处境显然也甚为艰难。

由于植被的减少、更强的行星风、更少的降雨、广阔的海岸平原等等因素,在末次冰盛期,风暴与扬沙天气比现在多出了20 - 25倍。黄埃千里,遮天蔽日,想起来足以令人心惊胆战。在大理冰期,中国的西北和华北地区有大面积的风成黄土堆积,向南一直延伸到了长江下游,说明此时我国的气候不仅十分寒冷,而且也十分干燥。

中国的末次冰期,在西部,如阿尔泰山、天山、祁连山、贡嘎山、玉龙山、四川西缘和青藏高原等地,发育出了山岳冰川,东北的长白山、大、小兴安岭,北方和西北的崂山、泰山、华山、太白山、秦岭、五台山、太行山、吕梁山、阴山、贺兰山等地亦有冰川,南方的滇、黔、桂、赣、浙等地高山同样也有冰川,冰川常以冰舌向山麓平原流溢,融化时往往造成特大洪水。

今天的冻土在黑龙江:

间冰期是相对短暂的——1.65万年前,地球冰川开始融化,1.5 - 1万年左右,全球平均气温上升了6℃,天心已回,万象更新。

距今1.1万年时,全球气候急速转暖,冰盖急剧收缩,冰川急剧消融,海平面大幅上升,淹没了广大的近海平原。地球的温暖宜居区,植物带,动物带日甚一日向北推移,地球上的低丘、平原地区到处洪水泛滥,泥泞不堪(这时人类迁徙一般都走高地)。

大约1万年前,最后的冰期终于结束了,从此世界进入到了一个全新的地质时代——“全新世”,中华民族开始大规模走向了农耕畜牧文明。

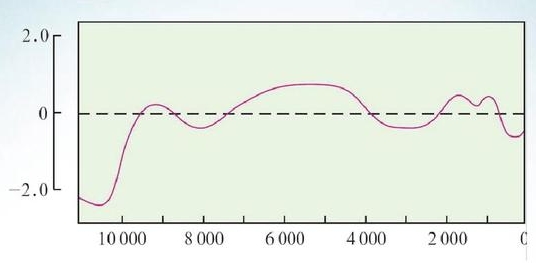

一万年来中国的气温变化曲线:

此后一万年全球气温呈小幅度波动上升趋势,但有时也下降,如自公元1550年至1770年这220年间的小冰河期。

1.65万年前,地球冰川开始融化时,南方的一部分中国人已经开始向北迁移(追逐食物)从距今1.1万年开始,南方人口开始了一波接一波大规模的向北迁徙——“由于炎热和洪水,中国南部的人口要向北部迁徙;由于海浸,沿海的人口要向内陆迁徙;由于洪水,上游的人口要向下游迁徙,下游的人口要向上游迁徙;由于小冰期的影响,北方的人口要向南迁徙。总之,气温变化和水环境的改变导致华夏古人的迁徙”。

“人口的迁移,是逐步的。开始是少部分人迁移,后来才是主体人口迁移。在大部分人迁移后,总有人不愿意迁移而留在故地,成为土居。在华夏古人形成了原始信仰和崇拜后,在主体人口迁移后,留守就成为姓氏族群主动安排的行动,总要安排一部分人留守,以守护和祭祀祖先和姓氏神灵”(云贵高原的西南夷﹤彝族是其一部分﹥,即由留守者和回迁者构成)。

人类对气候是极其敏感的,譬如在距今4800 - 4200年间,北方出现过一次小冰期,导致了河北中部古人类文明的消失、东北辽河地区古文明的衰落、中原地区神农氏的“世衰”和黄帝、炎帝、蚩尤势力的崛起。此后,在中国历史上的每一个相对寒冷期,几乎都会有北方游牧民族大举南侵,到中原地区去抢夺生活空间和生活物资。

综上所述,可以看出,最适宜于人类生活的地区是变动不居的。

——从冰河期结束,随着温度的不断升高,温暖区逐渐向北推移,在中国版图上,最适宜于华夏古人生活的地区,依次是:

第一:云贵高原—岭南的两广一带;

第二:长江流域;

第三:渭水—黄河流域。

——事实上,这三大区域正是相继进入文明的。

古夷(“彝”是毛泽东改的)人趁冰消雪化北上,就是“先羌”;

先羌到了黄河源,东行就是汉族;

西去,就是藏族;

南归,和老家的留守人员汇合,就是彝族(古称西南夷)。

红军主力北上,变成八路,回头不认识自己留下的游击队了,谓之蛮夷——“西南夷”。

某些学者以为中原是中华文明的自古迄今的唯一重心,纯粹是脑袋进水,食古不化。

如果通观古今,中华文明的全部历程似乎可以划分为这样几个阶段:

一、从创造开始的境外迁徙与滞留期,我们的先人那时主要居住在西亚,南亚和东南亚(那时,东南亚发育了许多小型的山岳冰川);

二、以南方古彝族为中心的文明期(云南的山岳冰川主要分布于洱海以西,永平以北的高山区,现在的汉族主要是古彝人的后代。古彝文字,即古汉字,距今七八千年,中国疆域内已经普遍在使用这种文字);

三、以先羌族为中心的文明期(三星堆,良渚似乎应该包括在内);

四、以华夏族为中心的文明期,炎黄,夏商周;

五、以汉族为中心的文明期,秦汉至今;

六、今后数百年中华民族的再整合文明期;

七、世界统一,中华民族回到人类整体文明之中。

人都是戴着理论的有色眼镜来看待世界的,中国考古学家的第三个盲区,就是在他们的思想深处,华夷之辨根深蒂固。总是下意识地认为,只有中原汉人才能创造出灿烂文明,少数民族都是些边鄙野人,索虏岛夷,渺不足言,微不足道。

历史传说表明,汉族远古先民,以炎黄部落为核心,融汇了周边许多的氏族部落。所谓大舜出自东夷,商人出自东夷,夏禹出自羌、戎,周之先人与戎、狄杂居。蛮、夷、戎、狄与华夏族的对称之出现,已经远在西周之后。——炎黄本身尚且出自古羌,强分华夷,岂非数典忘祖耶?

中国考古学之父李济认为:“两千年来中国的史学家,上了秦始皇的一个大当,以为中国的文化及民族都是长城以南的事情”(《中国文明的开始》)。由西北方向看,那种把长城以外断送给“异族”固然错误得很,——若再调头往西南方向看,那种把“夷”断送给“华”的做法就同属“卤莽灭裂”。

中国考古学会副理事长、北大教授苏秉琦先生在《中国文明起源新探》(三联书店2000年版)开篇中说:“几十年来,在我们的历史教育中,有两个怪圈:一个是根深蒂固的中华大一统观念;一个是把马克思提出的社会发展规律看成是历史本身”。

“在中华大一统观方面,我们习惯于把汉族史看成是正史,其他的就列于正史之外。于是,本来不同文化之间的关系,如夏、商、周、秦、汉便被串在一起,像串糖葫芦一样,一根棍串下来,成为一脉相承的改朝换代,少数民族及与境外接壤的周边地区的历史则被几笔带过,这也使中国史与世界史的关系若明若暗。”

——大一统史观、汉族中心主义和线性时间观,三位一体,成了历史教科书的黄金法则。

网友“优游卒岁”,在评论饶宗颐的《西南文化创世纪》一书时说:

“中国的文明历来是以中原为中心的,从历史的叙述到史迹的存留,再到考古的发现,都在为这个论点增添证据。华夏文明是起源于中原,并向四周辐射扩散,离中原中心越远的地方,似乎离文明也越远,而到边鄙之地,到了华夏的边缘,则进入文明的时代就越晚,文明的程度就越低。这种观点,在中国的学术界,在普通国民的心目中,已成定论。虽说其中有许多不符逻辑或者难以解释之处,我们总是能以种种理由搪塞过去。

不过,随着考古上越来越多新发掘遗址的出现,对于中原中心论已经造成了极大的冲击,由中原中心向四周扩散的观点构成了挑战。特别是四川三星堆遗址及后来的金沙遗址的出现,一种迥异于中原文明的文化呈现于人们的眼前。出土文物的成熟与精美,丝毫不亚于中原出土的文物,年代上也差不多。从传承上来说,很难说三星堆文明来自于中原文明的辐射,实际上更为接近西亚中东一带。这样问题就来了,像三星堆这样的文明,中原文明是如何辐射的?它又是怎样被中原影响的?作为中原中心论者,除了置之不理,很难给出一个合理的解释……

三星堆及金沙出土的文物,我曾多次观看,也给我很大的震撼。很明显,这是一种与中原文明异质的文明,与我们过去常见的中原出土的文物,有着相当大的差异。两者之间当然也有相似之处,也存在着交流,但绝非以往我们所认为的那样,是中原文明向外辐射影响,恐怕方向应该反过来。中原文明只是文明传播的末端,而三星堆也非起源点,它的文明来自于远方。我也曾看过云南出土的青铜器,虽然年代不是很早,但亦迥异于中原,显得更加精致。中原不产铜锡,云南则从古到今都是这两种金属的产地。现在已有专家证明,中原许多青铜器里的铜来自于云南。如果说一个不产原料的地方,青铜器的起源比原料产地要更早,这在逻辑上存在着很大的问题。

如果我们换个思路看待这个问题,可能就会有逻辑得多。从云南,到四川,再到中原,这是一条非常清晰的路线,也就是文明传播的路线图。

中华文明究竟是原生于此地,还是外来的,在学术界也是争论不休。但我们可以这样说,中华文明与世界其他文明有着太多的相似性,因此不可能是独立发展出来的,与其他文明肯定在早期有过交流。交流的途径,以前我们只承认西北一途,现在越来越多的考古证据也证明了这一途径的存在。但我们忽略了另外一条路径,即西南这条途径,也就是人们所称的“南方丝绸之路”。我们以前也认可这么一条路径,只是将年代大大地推后了。从现有的考古成果来说,这条路径在远古时就已存在,且非常的繁荣。来自两河流域的文明,经过印度,进入中国。从云南,再到四川,最后到达中原。中原已是欧亚大陆的终端,两河流域文明经过两条路径,最后交汇于中原,最后形成了灿烂的中华文明……

我们也可以想像,在未来不久,还会有更多如三星堆一样的考古发现,来证明这一点。

饶先生在《梵学集》等著作提出:印度甚至西亚的文化,经过缅甸和西南的通道(所谓“蜀身毒道”)早已渗入到中国古代的文化之中。

彝族学者奥吉戈卡认为:中国上古史、先秦史,全在少数民族和各地方言中。如果当代官方学者们再忽略中国少数民族,不重视南方,中国上古史就永远歪曲了。不要忘了中华民族的历史是此消彼长的历史,不要忘了汉族早已高度融合。

在遥远的史前时期,古夷人——也就是我们的祖先,已经在我国的西南地区创造了至今仍鲜为人知的古夷文明(譬如说“十月太阳历”还不算是古彝族最早的历法,在它之前,古彝族就创造了“十月兽历”、“十八月历法”和“人体历法”。远在美洲的印地安人亦有一个“十八月历法”,月份、日期与彝历惊人的相同,且因发掘得早而被世界公认为最古老的阳历)。

中原的华夏文明,实际就是这个古夷文明的继承和发展。三星堆——世界青铜文明的一大巅峰,则是其过渡阶段。

著名诗人、文化学者钟鸣曾经指出,三星堆玉石文字出现本身,就意味着夏商周断代工程所遭遇的文字缺失,“完全有可能是‘中原文化决定论’所造成的”。

(三星堆有青铜纵目面具,彝文古籍记载,最早的人类是独目人,后来独目人遭到天遣,开始了纵目人时代。)

关于汉字一类表意文字与梵文一类拼音文字,斯威登堡这样讲:

“在内层天,写作由各种弯弯曲曲的形态构成,与天堂的形态相一致。天使藉由这些形态表达他们丰富的智慧,包括许多无以言喻的东西……我被告知,在字母发明之前,地球上的先人便是如此写作的,后来转变为希伯来字母。早期的希伯来字母全是弯弯曲曲的,不像现在由直线划分开来”。

“较低的天堂没有这种作品,而是与我们世间的相仿,由相似的字母组成……他们用元音字母表达情感,用辅音字母表达从情感流出的思想,用字句描述事物的含义……”

“我还见过天上有一种纯由数字组成的作品……所有数字都有某种对应的意义,和文字一样”。

“我由此看出,圣言中的所有数字都有一定的意义,和文字一样。简单的数字,如2、3、4、5、6、7、8、9、10、12,以及复合的数字,如20、30、50、70、100、144、1000、10000、12000等等,分别包含什么意义,请参看《天堂的奥秘》一书。”

显而易见,在斯威登堡眼里,高层天使用的表意文字比下层天所使用的拼音文字更为先进,表意文字与宇宙间各种事物是全息对应的(“以天堂的形态为象征的写作方式只在内层天使用,那儿的天使最有智慧……这些写作蕴含非思想所能取尽的宝藏),因此汉字才适用于预测。

表意文字的出现先于拼音文字(“我被告知,在字母发明之前,地球上的先人便是如此写作的,后来转变为希伯来字母”),表意文字的最高形式是意音文字。——意音文字是表意和表音这两种方式的结合。历史上发展成熟而又代表高度文化的意音文字很少,只有西亚的楔形文字、北非的圣书字和东亚的汉字,可惜楔形文字和圣书字早已废止。

古彝文也是一种意音文字,从古彝文发展出来,在当今世界上唯一仍被广泛使用的意音文字——汉字,是属于全人类的瑰宝,整理优化之后,完全可以作为地球文明的共用载体,普及于全世界。

这种统一,在数学和自然科学中已经实现。数学符号,比如,“1,2,+,=,%”……在地球上已经通用。