公元前259年末的一天,十月怀胎满足,祖龙出世。

关于嬴政的出生日期,《史记》只是说正月,初一(朔旦)是别人的说法,未必准确。

有人查三千年全息万年历(老黄历),公元前259年正月朔旦(初一)为公元前259年10月19日。

“如果不能肯定是初一的话,只能肯定是正月的话,那么就有可能是259年10月19日—公元前259年11月17日的其中一天”。

——他的出生日,《天经》上没有具体记载,如何换算最为准确,我还要研究。

《天经》记述:

当时众神环绕,彩云漫天,天降花雨,(无形的)暗香轻送。大地微微震动,四周隐隐有仙乐鸣奏。此一年天下大丰收,花木畅茂,六畜兴旺,黄河忽然水清。天下人民慈心普现,兵戈暂息。

祖龙出生,一般都会配备很多天上的异宝,有着种种不可思议的神奇功能。真龙所在,用兵辄胜——所以才会有种种因缘际会,造成山东联军空前的邯郸大捷。

幼儿的相貌大抵十分难看,但几个月后的赵政,已经是活泼壮硕,眉目如画,成了大家瞩目的焦点。

成年的嬴政什么样?

《太平御览》皇王部中,有一条记载。《河图》曰:“秦始皇帝,名政,虎口,日角,大目,隆鼻,长八尺六寸,大七围,手握兵执矢,名祖龙。”

“虎口”,“日角”,“大目”,“隆准”,是说赢政相貌魁伟轩昂,是古代相书中典型的帝王之相;“长八尺六寸”,是说他的身高达到了1.98米(秦制一尺合23.1厘米)。

由于《太平御览》是北宋人编纂的,离秦朝已有千年之久,《河图》又是纬书,我们不能全然信以为真。

赢政的大臣尉缭则说:“秦王为人,蜂准,长目,鸷鸟膺,豺声。少恩而虎狼心,居约易出人下,得志亦轻食人”。

“蜂准”就是高鼻子,“长目”就是大眼睛,“鸷鸟膺”就是挺胸抬头,气势凌人的样子,“豺声”则是说起话来声音像豺狼嗥叫,可能是指秦王震怒时的可怕语音。

《左传·文公元年》载:楚王欲立商臣为太子,征询令尹子上的意见。子上说:商臣“蜂目而豺声,忍人也,不可立也”,尉缭大概是套用《左传》上的说法。

嬴政是异人与赵姬的结晶。一位是秦宫的漂亮公子,一位是赵国的绝色佳人,他们的儿子怎么会长相平庸呢。

真实的嬴政,大概与高人宿命通回溯中看到的差相仿佛:

一个一米八二、八三左右的大个子,典型的关西大汉。魁梧高大,英气逼人,还带点从赵姬遗传的白种人特征。

大眼睛,高鼻梁,虎口,浓须。因为常常习武,玩刀弄剑的,所以力气很大,行动敏捷。

以后开掘秦陵,应该能够应用电脑技术,复现出嬴政的真身。

秦昭王于其四十九年开始攻击邯郸,五十年添兵急攻,非要乘人之危,一鼓作气,灭亡赵国不可。

这下子赵孝成王急眼了,反正也是国破家亡,社稷丘墟,不如来个玉石俱焚,鱼死网破,于是决定拿嬴异人祭刀。

吕不韦财雄势大、手眼通天,听到了这个内部消息,赶紧带着异人,用金六百斤的巨款,买通了邯郸的守城官吏,向着城外的秦军营垒,逃之夭夭。

赵姬母子则在赵姬的父母帮助下,胆战心惊,东躲西藏,逃避赵人的追杀。

这一年嬴政满打满算才三岁,刚刚学会走路不久。

因为白起的大屠杀,因为三年围城,当时的赵人举国上下,同仇敌忾。人们把对秦军的仇恨化作了保家卫国的巨大力量。

《战国策·中山策》说:

秦昭王已使百姓得到休息。修缮了武器,又准备攻打赵国。

武安君说:不行。

他说:在长平大战中,秦军大胜,赵军大败;秦国人欢喜,赵国人害怕。

秦国人战死的给以厚葬,受伤的给以精心治疗,有功绩的设酒食给予慰劳,百姓假借祭祀之名聚会,浪费了很多财物;

赵国人战死的无人收殓,受伤的得不到医疗,军民悲泣哀号,齐心协力,团结一致努力耕田,增加了生产,现在大王派兵虽然三倍于以前,我预料赵国的守备力量也会相当于以前的十倍。赵国从长平之战以来,君臣都忧愁恐惧,早上朝,晚退朝,用谦卑的言辞,贵重的礼品,向四方派出使节,结交盟友,与燕、魏、齐、楚结为友好盟邦。他们千方百计,同心同德,致力于防备秦国来犯。赵国国内财力充实,外交活动成功。现在这个时候,对赵国不可攻打。

昭王不以为然,强行派出五大夫王陵出兵,不能攻克。

秦王于是派应侯范睢去见武安君,责备他。

白起说:本来秦国在长平打败了赵军,不在当时趁赵国畏惧而灭掉它,却有所顾虑,放弃了机会,让他们能够从事耕种,提高生产,增加积蓄;使孤儿能够养育,幼儿成长,以增加人口;并修缮兵器,以增强战斗力;增高城墙,修浚护城河,以巩固防守;国君放下架子,对臣下以礼相待;上级军官对士卒推心置腹,同甘共苦;至于平原君赵胜这类人,都让他们的妻、妾到军营中,去为战士缝补衣裳。君民一心,上下协力,如同越王勾践当初被困在会稽山上受辱,而后卧薪尝胆,励精图治一样。现在如果攻打赵国,赵国必定拼死抵抗;如果向赵军挑战,他们必定不出战;包围其国都邯郸,必然不可能取胜;攻打赵国其它的城邑,必然不可能攻下;掠夺赵国的郊野,必然一无所获。我国对赵国出兵毫无战果,诸侯就会产生抗秦救赵之心,赵国一定会得到诸侯的援助,我只看到有攻打赵国的危害,还没有看到有利之处;再加上我有病,所以不能出征。

秦昭王派王陵、王龁出征,包围赵都邯郸。果然如白起所料——在三国联军的打击下,大败亏输,破军杀将。

从秦昭王五十年到秦昭王五十六年,赵姬带着幼小的左龙隐匿在邯郸的贫民窟中,过着颠沛流离,朝不保夕的困苦生活。

据经书讲述,他的外公是军功贵族,几个舅舅也在赵军中服役。

因为赵姬的缘故,他的外公失去了爵位,几个军官舅舅也被勒令退役。

赵人到处搜捕赵姬和嬴政母子,准备杀掉他们报仇。迫不得已,他的外公把赵姬母子藏匿到了人口密集的邯郸贫民区里,经常偷偷派人给她们送些食物。

然而接济很快就断绝了,由于政府的默许,几个街头流氓领着很多爱国者,天天来赵府逼问赵姬和“秦国小崽子”的下落,每次都是白吃白喝、骂骂咧咧,经常还顺手牵羊、明抢暗夺。

舅舅们不忿,那些人就对他们大打出手,把赵府砸的七零八落。

外公和外婆都曾经多次挨打。

因为他们的日夜监视,母家的接济只能是时断时续。

由于对秦国毕竟有所顾虑,赵国政府的追杀,更多的时候也只是做做样子。

为了生存,赵姬开始给比较富裕的邻居干起了家务杂活。这时候她把幼小的嬴政死锁在家里,防止他出去走丢。

然而秦军对邯郸的长期围困,造成了邯郸城的大饥荒。

赵人开始析骸而炊、易子而食,粮食极其缺乏,打零工的微薄收入连买食物都不够。为了让心爱的儿子能够活下去,迫不得已,赵姬只好忍辱负重,去找有钱的男人出卖肉体。

——这是女性的伟大,这是真正的圣洁。

有两三年时间,母子二人过着生不如死的日子。

邯郸解围之后,赵王派人通知嬴政的外公,他的女儿和外孙不用躲藏了。但由于外公的住宅已经成了赵人痛骂赵奸,发泄民族主义情绪的中心,经常遭到地痞流氓和爱国愤青的打砸抢烧,赵姬仍然不敢回到父母家里去住。

她只好领着幼小的嬴政,拿着父母变卖家产送来的少许钱币,在贫民区里搬来搬去。

但赵人好像到处都能认出这个“赵奸”,迎接她们的,白天是臭鸡蛋、烂菜叶,晚上是打在屋顶,门窗上的砖头瓦块。

聚堆玩耍是孩子的天性,然而童年时期的小嬴政不能享有这些。

没有人与他玩游戏、过家家,没有人与他疯来疯去、打打闹闹,除了仇视的目光,就是破口大骂,耳光飞脚。

他经常哭着跑回家去,衣衫撕烂、鼻青脸肿,母亲搂着他,母子两人抱头痛哭、长夜沾湿,到处是戏弄与凌辱,永远是歧视和打骂。

在饥寒交迫中,嬴政度过了自己地狱般的童年。

——这是历史伟人苦难的童年,这噩梦般的六年伤心欲绝,是嬴政永远也不想面对与回顾。

且说异人与吕不韦逃归秦军,惊魂甫定,立刻乘车命驾,赶回秦都咸阳。

在吕不韦的策划下,异人身着楚装去拜见父亲和华阳夫人。

到了太子府,叩拜起立,华阳夫人看清异人一身楚人打扮,不禁大为惊喜,她说:我是楚国人,你过继作我的儿子,你能穿上这身楚服,我实在非常高兴——这孩子真是有孝心啊!

安国君见夫人高兴,也赶忙凑趣说:我儿为质多年,已经为国家立下了大功。今后我儿可改名“子楚”,以安慰你母亲思乡之心。

于是异人改名为子楚。

然后他又去拜见自己的生母夏姬。母子二人劫后重逢,欣喜无已,自是不消说得。

最后是叩见那个不顾自己死活的爷爷秦昭王。

从此父母兄弟姊妹常相聚首,共享天伦,其乐融融。父亲和母亲夏姬又张罗着给他娶了一房侧室夫人,大概与夏姬一样都是韩国王族出身(只是推测)。第二年生下成蟜(前256年?-前239年,蟜音jiǎo),他是秦庄襄王嬴子楚的次子,嬴政的异母弟弟,估计比嬴政小三岁。

网上有一张秦庄襄王嬴异人的履历表,供诸君参考:

秦昭王二十六年 嬴异人生;

秦昭王四十二年 17岁时到邯郸做人质;

秦昭王四十五年 20岁结识吕不韦,共同开始争取王太子继承权的活动。

在他二十二岁的时候从吕不韦那里得到赵姬并与之同居,赵姬有孕。长平之战赵军惨败。

秦昭王四十八年 异人23岁,长子嬴政出生。

秦昭王四十九年 24岁秦军围困邯郸。

秦昭王五十年,25岁的嬴异人和吕不韦脱逃回到秦国。赵姬与嬴政留在邯郸。

秦昭王五十一年 26岁次子成蟜出生?

秦昭王五十六年 31岁时嬴政与赵姬回到秦国。秦赵和解。

孝文王元年32岁 嬴异人立为王太子。

三日后,孝文王死。庄襄王元年33岁嬴异人即位。嬴政为王太子。

庄襄王三年35岁嬴异人死。13岁的嬴政立。

——这个表大致正确,但有些好像也是推测。

嬴子楚再次娶妻生子,但正妻嫡子的位子他仍然留着,虚位以待,对于深陷敌国的娇妻爱子,他无疑仍然在时常牵挂不已。

父亲跑了,嬴政自然代替他成了准质子,他的周围经常有赵人跟踪监视。

嬴政在质子生涯的最后几年,终于有了一个玩伴,那就是燕国在赵的质子姬丹,他是燕王姬喜的儿子,小小年纪已经被派出当上了质子。

赵政和姬丹非常友好,经常在一切游戏玩耍,赵人的排斥,同为质子的同病相怜使两个孩子走到了一起。

一丝暖流涌入了嬴政心底,人生不仅有恨,也开始有爱。

昭襄王五十六年,七十五岁的秦昭王龙驭宾天,太子安国君孝文王嗣立。

华阳夫人被立为王后,子楚被立为王太子。

嬴异人当上太子,意味着什么,使赵国君臣想起来胆战心惊,不寒而栗。

他们赶紧找到赵姬和嬴政母子,赔礼道歉、厚礼相赠,然后让他们梳洗打扮,收拾的焕然一新。

最后叫来高车驷马、大批扈从,把他们娘俩恭恭敬敬送回秦国。

这时候的嬴政已经九岁。

这是嬴政第一次走远道,山川迢递,车马颠簸,然而嬴政兴致勃勃。

——兴趣广泛,爱好远足是他的天性。

从邯郸去咸阳,先要向南走,然后渡过黄河,沿着黄河南岸的西周故道西行,入函谷,进关中,沿途大概要经过赵、韩、魏、周、秦四国。

这一带是战国末年中国农业经济的中心区,生产发达、人烟稠密,到处都是城邑田园,稻麦竹树。然而各国血战经年,民穷财竭、荒凉破败的凄惨景况,一定是随处可见。

嬴政第一次看见黄河,那奔腾咆哮的大河在一个刚刚九岁的敏感少年的心中,必定会打下难忘的烙印。

然后是向西,再向西,道越走越窄,渐成一线,“车不能方轨,马不能并辔”,终于看见了长辈们常常念叨的函谷关。

函谷关西据高原,东临绝涧,南接秦岭,北塞黄河,是秦国在战国时建置的雄关要塞。因关在峡谷中,深险如函而得名。

在此建关,可以控制东去洛阳,西达咸阳的“商周古道”。

由于这段黄河流域丘峦起伏,有中条山、崤山等阻断,函关谷底成为附近地区唯一东西向平坦的通道,自然成为军事要冲。

关城地处桃林塞之中枢,宏大雄伟,关楼金碧辉煌,素有“天开函谷壮关中,万古惊尘向北空”(唐·胡宿诗),“双峰高耸太河旁,自古函谷一战场”(金·辛愿诗),“一夫当关,万夫莫开”之说。

周慎靓王三年(公元前318年),楚、赵、魏、韩、燕五国伐秦,秦曾据函谷关天险大败六国军队。

进入函谷关后,景致截然不同:

那是绵延无尽的关中大平原,由渭水等河流冲积而成,因为平均海拔约高500米,又称关中盆地,其总面积用后人的尺度计算,约为5.55万平方公里。

关中土地肥沃,物产丰饶,人口密集。

它四周为秦岭、北山山系及黄河所环绕,四塞为固;北有萧关,西南有散关,东南有武关,东有函谷关等等,故称关中。是一个极具经济、政治、军事价值的优良地域。

从地势上看,关中位于当时的天下上游,对关东进攻,顺渭河、黄河河运而下,有如高屋建瓴,势如破竹。打防御战,则以两万人,一丸塞函谷,即足可以令百万大军裹足不前。真是进可攻,退可守,凭高临下,虎视东方!

苏秦曾对秦惠王所说:“大王之国,西有巴、蜀、汉中之利,北有胡貉、代马之用,南有巫山、黔中之限,东有肴、函之固,田肥美,民殷富,战车万乘,奋击百万,沃野千里,蓄积饶多,地势形便,此所谓天府,天下之雄国也。”

后世张良也说:“夫关中左淆函,右陇蜀,沃野千里,南有巴蜀之饶,北有胡苑之利,阻三面而守,独以一面东制诸侯。诸侯安定,河渭漕輗天下,西给京师,诸侯有变,顺流而下,足以委输。此所谓金城千里,天府之国也。”

此地开发甚早,乃是中国最早的原始农业发祥地,最早的农渔工具、最早的陶窑、最早陶文、最早的土木建筑、最早的织布技术都出自这里,是当之无愧的中华文明摇篮。

祖龙前生正是凭借这块宝地,在他父亲周文王打下的雄厚基础上,建立了绵延八百多年的大周王朝。

——行进在自己前生称王的土地上,眼前的景物可曾有记忆依稀?

犬戎之乱曾使关中残破,但经过历代秦公数百年的努力,特别是商鞅变法,关中再一次得到了极大的开发。

商鞅“废井田、开阡陌”,实行土地私有,允许土地自由买卖。且改革赋税制度,“舍地而税人”——将秦国军赋从过去的“因地而税”改为按人头征收(鼓励垦荒),大量的自耕小农出现了。

一家一户占地一百到数百亩,利用铁犁畜力进行耕作的景象代替了大家庭、大集体的耒耜协田。

粮布价格很高,意在鼓励耕织。

纳粟可以得爵,可以提高政治地位。

由于免除三代徭役,不用参加作战,开荒十年不收赋税等优惠政策,上百万的三晋农民跑到了秦国来。

更因为战争都在境外,本国不会遭到波及,关中的城市乡野一片繁荣富庶,远非山东各国之狼藉可比。

司马迁在《史记·货殖列传》中写道:“故关中之地(包括蜀中),于天下三分之一;而人众不过什三;然量其富,什居其六”。

应侯问荀子:“入秦何见?”

荀子曰:“其固塞险,形势便,山林川谷美,天材之利多,是形胜也。入境,观其风俗,其百姓朴,其声乐不流污,其服不挑,甚畏有司而顺,古之民也。及都邑官府,其百吏肃然,莫不恭俭敦敬忠信而不楛,古之吏也。入其国,观其士大夫,出于其门,入于公门,出于公门,归于其家,无有私事也。不比周,不朋党,倜然莫不明通而公也,古之士大夫也。观其朝廷,其朝闲,听决百事不留,恬然如无治者,古之朝也。故四世有胜,非幸也,数也。是所见也。故曰:佚而治,约而详,不烦而功,治之至也,秦类之矣。”

——九岁的小嬴政刚刚入秦,坐在马车上,他无疑只看到了法家理论、法家制度光明的一面。

秦地宜禾,故从禾,“厥土惟黄壤,厥田惟上上”——那里的土是黄色的,那里的田是第一等,再加上秦国重视农耕的好政策,所以嬴政坐着马车走了几天,到处只见田畴连云,牛羊布野,一派家给人足,物阜年丰的大治景象。

然后他看见一大片宫殿建筑矗立在渭河南岸,周围有很多的树木,这是兴乐宫、甘泉宫、章台等王室宫苑。再向南则是高大的龙首原。此时的咸阳已越过渭河,向南延伸。

渭河上有一座长桥,这是渭河上最早的桥,该桥宽6丈,长280步,共有850根支柱,212根横梁。一桥飞架,连通两岸,桥下是滚滚东流的渭河之水,景象蔚为壮观。

这是秦昭王所建,昭王时“欲通二宫(咸阳宫、兴乐宫),造横桥”,横桥史称中渭桥。

走过桥去,便是秦都咸阳。

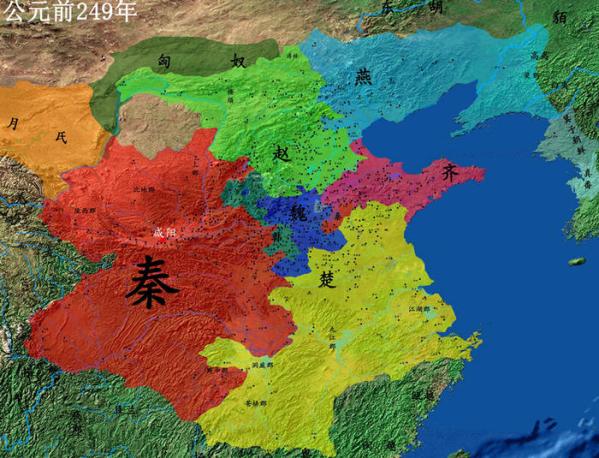

图/公元前249年 战国形势图

这张地图大致是此时的秦与六国态势图,咸阳的位置依稀可辨。

向西南看,不远处就是昔日的镐京,正是左龙前生建立的都城。

再往西是沣河,沣河以西则是文王建立的丰京,因为犬戎之乱,这两处已经是一片断壁残垣。

“文王作丰,武王治镐,故其民犹有先王之遗风,好稼穑,殖五谷”,未来的太史公说的一点都不错,这不,在原来宫殿的废墟空地上,秦人现在在上面已经是种满了庄稼。

故国神京,黍稷离离,令人潸然泪下,悲怆不已。

周人吟曰:

彼黍离离,彼稷之苗。

行迈靡靡,中心摇摇。

知我者谓我心忧,不知我者谓我何求。

悠悠苍天!此何人哉?彼黍离离,彼稷之穗。

行迈靡靡,中心如醉。

知我者谓我心忧,不知我者谓我何求。

悠悠苍天!此何人哉?彼黍离离,彼稷之实。

行迈靡靡,中心如噎。

知我者谓我心忧,不知我者谓我何求。

悠悠苍天!此何人哉?

毛诗序称:“《黍离》,闵宗周也。周大夫行役至于宗周,过宗庙公室,尽为黍离。闵宗周之颠覆,彷徨不忍去而作是诗也。”

秦都咸阳建在泾河与渭河之间的咸阳原上——“咸阳,在九嵕山南,渭水北。山水俱阳,故名咸阳。”

此城北依高原,南临渭水,原有防护敌国之意。城内到处是高堂邃宇,层台累榭,闾里布局严整,绿树成荫。更有复道、阁道、甬道贯穿城中,类似今天的高架天桥。

它始建于秦孝公十二年(公元前350年),主要由商鞅创建,惠文王、昭襄王拓建。东西约6公里,南北约7.5公里。由于它像西周的丰京,镐京一样,都沒有城墙,所以到底多大,也不好确说。

孝公十二年,商鞅奉命在此主持修建新都。他在修建咸阳城时,仿照鲁国和卫国的建筑,“大筑冀阙”,冀阙在宫城正门外,这是宣示法令的地方。翌年,秦都的首期营建工程完工,孝公迁都于此,秦都咸阳开始规模初具。

咸阳宫是秦国的皇宫,营建在城北的北原上,通过渭桥与南岸的兴乐宫相通。东西约900米,南北约580米,雕梁画栋,巍峨壮丽。

在隔水相望的嬴政眼里,咸阳宫因为建立在原坂上,有梯度,自然也是气势恢宏。但比起邯郸城里赵国的宫城,因为面积有限,装饰也朴素些,其外观还是颇有不如。

马车穿过兴乐宫,驶过渭桥,进入了咸阳宫门。放眼看去,只见一片缟素。

原来昭襄王死于其五十六年秋天,具体说是闰九月,即该年之末。

《睡虎地秦墓竹简》《编年纪》关于秦昭襄王卒的记载是:“五十六年后九月,昭死。”

秦以十月为岁首,至九月则岁终,后九月即闰月。“后九月”正是以十月为岁首的历制的明证。据说秦自惠文王始用秦历,即已以十月为岁首。

嬴政和赵姬回国时,离昭王死期无疑已经过了几个月,但丧事还没有完毕。

赵姬和嬴政与一身孝服的嬴子楚终于再次见面了,父子、夫妇相见在经历了一番生离死别之后,执手相看泪眼,感慨欷歔,自不待言。

然后是二人换上孝服,去拜见正在守孝的安国君,此时年号已改,但未满一年,安国君还没有正式登基。

他看见自己的嫡孙壮实俊秀、聪明伶俐,嫡媳绰约多姿、如花似玉,自然是心中大慰,喜上眉梢。

然后是二人在众人引导下,去拜见华阳夫人和夏姬。华阳夫人善于处事,看见嬴政和赵姬必定大加夸赞,夏姬看见儿媳和亲孙,骨肉亲情,必定会情不自禁,有所流露,也都是可想而知。

彼时山东各国都特意派了将相做为专使来参加丧事,韩王甚至亲自前来吊祭。此时丧礼未毕,各国肯定会留下一些人继续守孝,这也是顺理成章之举。

安国君——孝文王是一个厚道人,他下令大赦天下罪人,礼遇父王的功臣们,对百姓施以恩惠,放松对园囿的严厉禁令。

对宗室亲族更是照顾有加,刻意亲近。

小嬴政从此就在咸阳宫里住了下来,因为是嫡长孙,将来的大王,宫里宫外人人巴结、个个趋奉,倒也不消说得。

童年的可怕阴影开始渐渐淡褪了,整个秦宫中除了弟弟成蟜的母亲,对嬴政怀有敌意的人,这时候大概不多。

他开始正式跟着老师学习。好学是左龙的天性,在历史、文学、音乐乃至驾车、射箭、击剑的学习上,小嬴政如鱼得水、孜孜不倦。

转眼大半年过去了,到了当年十月,也就是秦历第二年初,孝文王除丧,十月朔是丙申,四日是己亥,己亥日孝文王开始正式登基,但仅仅过了三天,到了辛丑日也就是十月六日,孝文王竟猝然薨逝。

何谓除丧?——“由着丧服变着吉服或由着重丧服改着轻丧服”是也。

《礼记·丧服小记》:“故期而祭,礼也。期而除丧,道也。”

“期”就是一年。

孙希旦集解:“期而除丧者,谓练(古时于父母去世十三月时戴练冠祭于家庙)而男子除首絰,妇人除要带(头上和腰间系以麻绳编成的带子,在头上的称“首絰”),祥而总除衰杖也。”

对于孝文王的猝死,千百年来众说纷纭。网上有的作者甚至说是子楚下毒害死了自己的父亲——但根据呢?

《天经》上没有孝文王为什么猝死的说明。但在本人看来,原因可能是:

孝文王原来妻妾成群,身体一定比较虚弱;

一年多一点守孝期艰苦生活的折磨,斩衰,苴杖,居倚庐、食粥、寝苫、枕槐等等等等;

再加上丧父的哀痛,导致他早就得了重病。

即位三日而卒,不过是碰巧而已。

秦昭襄王是死于前251年。

孝文王实际享国时间只一年多一点。

他实际上死于庄襄元年,也就是前249年。

“但秦之臣子以孝文甫即位三日,不仍之为二年,遂改为庄襄之元年”。(见清人阎若璩的考证)

孝文王死了,儿子嬴子楚继立,是为秦庄襄王。他尊立嫡母华阳夫人为华阳太后,生母夏氏为夏太后。

立夫人赵姬为王后,长子嬴政为太子。

庄襄王元年,以吕不韦为丞相,封为文信侯,以蓝田十二县为食邑(《战国策》),后改为食河南洛阳十万户。

庄襄王继位,开始也是大赦天下,施恩于亲族、功臣、万民——这是新君上台后的通例。

秦国在短短两年中连丧两君,令山东诸侯大为欣喜——他们认为这是上天开始抛弃秦国了,并没有想到这只是上天在为更厉害的人物铺设道路,于是东周君开始联络诸侯,准备再一次合纵攻秦。

庄襄王大怒,他命令吕不韦丞相亲自带兵,去灭掉了东周,把它的领土并入了秦国版图。

吕丞相出身中原,深受儒家学说影响,宽厚仁慈。他下令把东周周公迁往今河南临汝西的阳人,把这个地方赐给他,让他继续祭祀先祖,延续宗室。

——这是秦国开始施行新政的标志,完全符合儒家的仁政理想,正是兴灭国、继绝世的明王善举,沿着这条路走下去,完成转型,大秦决不会猝然崩溃。

原来周考王姬嵬(公元前440 - 前426年)在位期间,封弟弟姬揭于河南(王城),称为西周桓公,以继续周公的官职,时人称此小国为“西周”。

周桓公死,传位于子威公。威公死,传位于子惠公,惠公长子称西周武公。

惠公又封少子姬班于巩(今河南省巩县西南),史称“东周”。就这样,在周王室的领地内,建立起了“西周”、“东周”两个小国。

西周初年营建雒邑时,共修建了两座城。西边的方十七里,叫王城,东边的小一点,叫成周。

东周国和西周国互相争吵、征战不休,并且侵蚀天子的地盘。周天子渐渐混得只剩下成周一座孤城,甚至连养活自己都已经做不到,只能依靠东、西两个周国轮流供养。

原来天子寄居于东周公治下,周赧王时又徙都于西周。周赧王五十九年(前256),秦军攻取韩国的阳城(今河南登封东南)、负黍(今登封西南)二地,斩首四万。西周君害怕被假途灭虢,于是联合诸侯军队出伊阙(今河南洛阳南)攻秦,以隔断秦与阳城的通道。秦昭王大怒,派将军摎发兵攻西周,西周君不得不将其三十六邑、人口三万全部献给了秦国,西周国灭亡。

同年,周赧王死去,作为天子之国的周朝不复存在。

下一年,周国人民向着东方流亡,九鼎被搬回了秦国。

至此庄襄王元年——公元前249年,两周尽灭。

若从周赧王逝世的前256算起,天下已没有天子了。因为下一朝天子秦始皇帝已经于公元前259年出生。

昔日周太史儋见秦献公曰:“始周与秦国合而别,别五百载复合,合十七岁而霸王者出焉”(《史记·周本纪》)。

秦始皇亲政正是在公元前238年——距周赧王逝世,九鼎入秦正好十七、八年。

秦庄襄王与吕不韦的理想当然也是统一天下。

庄襄王元年,秦国派将军蒙骜率军伐韩,韩国被迫献出成皋和荥阳一带,那里是中原的战略要地,在那里把两周与以前占领的韩国土地合在一起,设立了三川郡。

此时韩国的首都郑已经三面被围,秦军兵锋已直指魏都大梁。

庄襄王二年,秦军趁赵、魏攻燕,又一次在蒙骜统率下占领了赵国的太原郡。

庄襄王三年,蒙骜攻占魏国的高都、汲县。随即在赵国西部展开大规模进攻,先后占领了赵国的榆次、狼孟等三十七城。

大将王龁则进占韩国的上党郡,并重建上党郡。

同年,秦国开始置太原郡。

秦军连败赵、魏、韩三国军队,锐不可当,三国已经岌岌可危。

魏安厘王被迫把流亡赵国十年的信陵君公子无忌请回了魏国,英名盖世的信陵君再次出手。果然是“盛名之下,并无虚士”,他派人通告诸侯,发动合纵,率领魏、韩、赵、燕、楚五国联军击破秦军于河外(今河南原阳以西、滑县以东)蒙骜大败,五国联军乘胜追击到了函谷关前。

——此战发生在庄襄王三年四月份。

这是秦国在统一战争中的又一次重大挫折。

秦军大败,庄襄王大概是又气又急,五月丙午日竟暴病而亡。

十三岁的嬴政失去了慈爱的父亲,懵懵懂懂被人推上了秦王的宝座。