一俟内部稳定,统一天下就再次提上了议事日程。

经过嬴政和众多大臣、将领的商议,秦国君臣断定,兼并六国必须先灭掉韩国,因为它正好卡在了秦军东进的要冲,天下咽喉的位置上,而灭韩又必须先给赵国以重创,削弱赵国在长平大战二十几年后已经大大恢复的实力。

嬴政十一年,秦军再次出击。

这一次,秦军是利用了赵、燕交兵的机会,嬴政命令王翦、桓齮、杨端和攻击赵国,占领了阏与(山西和顺)橑阳、(左权)邺、安阳等九座城市。

嬴政十二年,吕不韦相国死。秋天,赦免了那些流放蜀地的嫪毐门客。这一年,秦军助魏攻楚,也是意在抑制楚国,使它不能援助赵军。

嬴政十三年(前234年),桓齮率领秦军大举攻赵,在平阳、武城(都在河北磁县)一带大战,斩杀赵军十万人,赵将扈辄被杀。

这一年,秦王嬴政到了黄河以南,大概是去中原考察战况。

嬴政十四年(前233年),桓齮率秦军在平阳攻击赵军,攻占了宜安,打败了赵国军队,杀死了赵国的将军,占领了平阳、武城。

赵国迫不得已,调回在北部边境防备匈奴的名将李牧,大破秦军于肥地(河北藁城)。

就是在这一年,嬴政因为读了韩非的著作《孤愤》《五蠹》,发兵韩国,迫使韩王交出了韩非,韩非出使到了秦国。

此时的嬴政显然已经娶妻生子,但他的正妻或者说王后是谁,历史上没有记载。

李斯可能早在楚国已经娶妻生子,这时他的妻子儿女估计已经搬到秦国。

韩非是韩王的后代,是荀子的学生、李斯的同学,是一位杰出的思想家,但思想尖锐而偏激。

他集刑名法术之学于大成,建立了法、术、势三位一体的君主专制理论,仿佛中国的马基雅维利。

与马基雅维利一样,他推崇拥有无限权力的君主政体,在依法治国的同时,提倡权术政治。

他的理论很多,但归根结底一句话:都在为君主做打算。

翻开《韩非子》一书,这样的句子触目皆是,不胜枚举。譬如:

“爱臣太亲,必危其身,人臣太贵,必易主位。”

“兄弟不服,必危社稷”。

人主“任贤,则臣将乘于贤以劫其君”。

“人臣之情,非必能爱其君也,为重利之故也”。

“上下一日百战”。

“有道之君,不贵其臣,贵之富之,彼将代之。”

甚至说:“臣之所不弑其君者,党与不具也。”

——总而言之,在韩非眼里,世界上根本就没有好人。作为君主,你根本就不能相信任何人。

既然世界上没有好人,国君对臣民就不能信任,就要“严刑”、“重罚”。

韩非认为,光有法、术还不行,还必须有“势”。“势”,就是权势,政权的力量。他鼓吹用各种方法造势,坚决要求神化君主。

他说“尧为匹夫不能治三人,而桀为天子能乱天下”。

正如识者所说:韩非的全部理论导源于荀子的“性恶论”,其目的则是建立一个中央集权的专制主义国家。

韩非十分偏激,认为人与人之间的关系都是利害关系,人的心理无不“畏诛而利庆赏”,君主的职责就在于利用“刑”“赏”,便民众畏威而归利。

他说“明主之国,无书简之文”,这与商鞅的焚书主张一起构成了日后秦始皇焚书的理论基础。

顾准先生对其人的评价说:

“教民耕战,富国强兵”是法家的积极的贡献,因为历史上秦皇汉武的对内大一统、对外开拓疆土得益于此,然而韩非对此没有贡献什么。

“王子犯法,庶民同罪”,以及废除贵族,实行二十等爵等等,是把专制君主一人而外的一切人都平等化了,这也有其积极的一面,对此,韩非没有贡献什么。

在“法术势”三者之中,韩非的贡献在术势两者,也许势还是他的创造发明,他的术是君主充分运用势的术,比申不害的术要厉害得多。所以他的贡献,似乎不外是:

(1)君主阴险残酷的御下之术;

(2)君主有权无限纵欲的说教。

这两者,在法家的全部武器库中是积极作用起得最少、消极作用起得最多的东西。

二千年来法家被攻击为刻薄寡恩,目标首先是韩非。这么说来,从“法家立场”来说,韩非也是害群之马。说他“集大成”,起商鞅、李悝于地下,一定坚决反对。

韩非到了秦国以后游说嬴政不要先攻打韩国,且攻击秦国的著名外交家姚贾,政治家李斯。——他一贯主张打击“重人”、“擅臣”,性格狐疑、尖锐、神经敏感,难免不到处树敌,孤立无援,最后终于被以韩国间谍的罪名下狱审查。

等到嬴政再想赦免他时,他已经死了。

前232年—嬴政十五年,秦军大举出动,分进合击,一路从太原攻番吾(河北灵寿),一路打到邺城,又被李牧击败。

李牧两次大败极其强悍的秦军,创造了军事史上以弱胜强的奇迹。然而两军死磕的结果是赵国也损失了数十万兵力,仅仅能勉强保住邯郸而已。

事实上,赵国的败局已定,要想积小胜为大胜已经没有一丝可能。

这就像曼施坦因在1943年初,指挥德军南方集团军群发动的哈尔科夫反击战,虽然打赢了,然而此时的德国毕竟大势已去。

秦国将军队主力部署在河东、河内,与赵国交战。一是利用横穿太行山脉的几条路径进攻赵国(轵道、羊肠、壶口、阏与、井陉等孔道);二是从河内出发,两路分兵,分进合击,以分散赵国的防御力量。

秦国灭赵,在公元前233至公元前229年三次进攻,都是用一支军队自河内北攻邯郸,另一支军队从上党等地直下井陉,对赵实行夹击。

本来秦军应该出函谷,北上击赵,就像当年的周武王一样。秦国也确实企图占领豫西通道东段,秦军灭两周,夺取韩国的荥阳、成皋,建立了三川郡,就是这个目的。

“但因被信陵君率诸侯联军打败,兵退函谷关内,不敢出战;沿途据点纷纷丢弃,连秦在中原黄河以南的许多城市(如陶、管等)也被魏国攻占,在这个作战方向遭到惨败”。

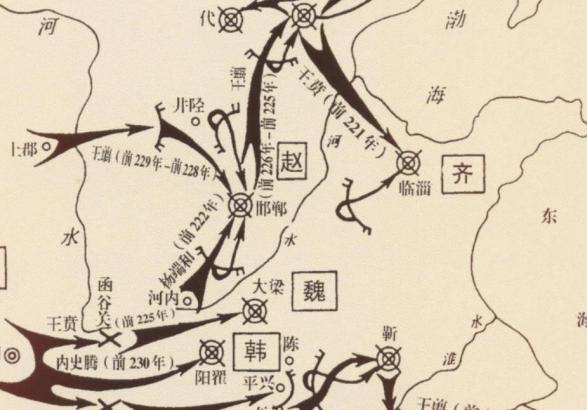

图/秦灭赵之战

于是秦置豫西、豫东的挫折于不顾,坚持在黄河以北用兵,逐步占领了赵之晋阳、上党以及河内的漳水流域,使邯郸孤立无援,终于在公元前228年灭亡赵国。

秦国统帅部的战略意图是:

沿着黄河东进,先断六国合纵之脊——一直打到齐国边界;彻底挟制住齐国,把韩魏的首都新郑和大梁置于秦国大军的严重威胁之下;

顺便把韩魏两个国家切成数段;

然后渡河北上,建立河东根据地;

随后从河东与山西两路出兵,夹击赵国。

通过与赵国的几次大战,打残赵国,嗣后逐次攻克邯郸周围的各个城邑,迫使赵国把最后的几十万军队集中到邯郸周围的狭小地域,完成对邯郸的包围后,四年不战——干脆用饥饿把赵军拖垮。

否则秦国至少要多损失几十万军队。

程步先生通过地图作业,通过复盘,已经详尽阐释了这一尘封千年的,极其高明的战略。

嬴政十五年,秦军大举增兵太原、邺城两大基地,加大压力、收紧对邯郸的绞索。

秦军打下了晋阳东北的狼孟城,免得总攻之际,牵制兵力。

包围邯郸的目的有二:

一、防止灭韩、灭魏之时,赵国接收这两个国家的国土——就像以前赵国接收韩国的上党;

二、鉴于秦军以前多次强攻邯郸不克,所以这一次改用饥饿战法。

一切部署已毕,嬴政十六年九月(年末),嬴政命令首都咸阳的行政长官——内史腾去接收韩国刚刚献出的南阳地区(在太行山南),又派人接收魏国献出的一块土地,设置丽邑。

紧接着,嬴政十七年(前230年),命令内史腾彻底解决韩国,秦军在没有抵抗的情况下,进入韩国都城新郑,俘虏了韩王安,把他安置在南郡的“口山”。

在此之前,韩王已经请求入朝为臣,所以秦军兵不血刃,没有遭到抵抗。

秦国在韩地设立了颍川郡。

秦王嬴政二十一年,韩王安去世。

韩国起源于晋国同姓宗室,原为姬姓。曲沃桓叔的庶子韩万,因协助曲沃武公克晋,被武公封于韩地,因以韩为姓,成为世代晋卿。后来韩康子,与魏桓子、赵襄子灭掉智伯(前453年),其后代又瓜分晋国。到前403年,周天子正式承认韩魏赵三家为诸侯,韩国遂为战国七雄之一。

韩国辖有今天的山西东南部,河南的中部。北有魏赵,东有齐,南有楚,西有秦,地窄民贫,四面受敌,但这个国家的兵器却非常有名。所谓“天下之强弓劲弩皆从韩出”,韩国的铁剑也异常锋利,号称“陆断牛马,水截鹄雁”,“当敌则斩坚甲铁幕”。

前375年,韩灭郑国,迁都于郑,此前则以平阳、宜阳、阳翟为都。前351年:韩昭侯以法家申不害为相,“内修政教,外应诸侯”,十五年中,国治兵强,无侵韩者。

可惜申不害的改革并不彻底,在韩国通常都是宗室贵族把持大权,任人唯亲,政治难免腐败。譬如刘邦军师张良的祖辈,就曾经担任韩国五任韩王的宰相,称为五代相国。

韩国历来顺服秦国,但因为它正好挡在了秦国的东大门前,所谓天下咽喉,兵家必争之地上,所以秦国只能选择第一个灭韩。

嬴政十七年(公元前230年),韩国灭亡。