在伦理学之上,亚里士多德构建了《政治学》(The Politics Of Aristotle)体系。

《政治学》据说成书于公元前326年,此时,亚历山大已经征服了整个波斯,正在远征印度(前327 - 前325)。他在海达斯佩斯会战中,彻底击溃了印度国王波拉斯的军队,并义释被俘的波拉斯,即将停止远征,一个空前庞大的帝国已经缮就。

在对100多个城邦政制分析比较的基础上,亚氏系统论述了什么是对公民最好的国家。

他从柏拉图的《政治家》和《法律篇》出发,跨出了大大超越柏拉图的决定性的一步,阐述了城邦的起源、性质、目的、任务和活动原则,提出了关于公共权力、政体、法治等方面的理论。提出了“人天生就是政治动物”,这一充满希腊人偏见的命题。

他把个人的正义和国家的正义截然分开,使政治学获得了“独立”。

《政治学》一书乃是政治学的开山之作,其体系和一系列政治观点,对西方政治思想的发展影响深远。

在下二十多年前初读此书,即印象深刻,颇感惊异。

《政治学》共8卷103章,可分4部分:

①第1、3卷,探讨城邦、政体等基本理论。认为城邦是至高而广涵的一种社会团体,追求最高最广的善业。人经家庭、村坊而组成城邦。政体分为正宗与变态两大类。前者为君主、贵族、共和3种,后者为僭主、寡头、平民3种。

②第2卷,批驳取消私有财产和家庭的主张,评析当时的各种政制。

③第4、5、6卷,论述现实中的平民、寡头、共和等政体的具体形态、变革原因及其防范措施,提出以中产阶级为主体的共和政体是最稳定的政体。

④第7、8卷,论述理想城邦中的道德、人口、疆域、民族性和教育等问题。

乔治·萨拜因(George Holland Sabine)认为,《政治学》不是一部成品,乃由三套讲稿,或者五篇论文缀就,相当凌乱,读者不妨就按它传统的顺序读下去。

为了偷懒,我们就坡下驴,顺次摘读,夹叙夹议,最后予以总评。

城邦理论

提要:

亚里士多德把城邦理解为政治上的“合伙”关系,建立城邦是为了过良好的生活。个人因“畏惧暴死”、“厌恶麻烦”,决定放弃独立,开始了政治上的伙伴关系……

这一假设不成立。

古人都是聚族而居,由氏族而部落,由部落而部落联盟,再转化为国家。狼虫虎豹遍地,敌对氏族漫野,个人岂能独存?

他说:

我们见到的一切社会团体的建立,其目的都是为了完成某些善业。则社会团体中最高而包含最广的一种——城邦,它所求的善业也一定是最高最广的。家庭无需契约,组成政治团体则应有契约(宪法)。

这是商邦商人的见地。事实上,中国古人的社会契约就是“礼”法,超过家庭的是一个更大家族,甚至聚天下为一家。

大家往往不好意思撕破脸皮,白纸黑字,标示权利与义务。

为了互相维系得到共同保全,便有统治者和被统治者的结合。

“凡是赋有理智而遇事能操持远见的,往往成为统治的主人;凡是具有体力而能担任由他人凭远见所安排的劳务的,也就自然地成为被统治者,而处于奴隶从属的地位:在这里,主奴两者也具有共同的利害”。

纯粹是谬论!没有谁会自认卑劣、自甘下贱,不因为被俘、被拐、负债,谁会愿意为奴为婢,把自己的权利拱手奉献他人?

“野蛮人应该由希腊人为之治理”,野蛮民族天然都是奴隶。

希腊人已经有了牢不可破的民族观念,所以我们主张,没有统一时的希腊各邦是处于封建割据状态。

希腊各邦与中国的春秋战国各邦大同小异,文化之辉煌亦不相上下,各擅胜场。但亚氏对野蛮人的偏见,较之中国古人对“夷狄”的偏见更深一些。

也许这就是他对马其顿君主的真正看法,他只字不提亚历山大的征服,恐怕就是出于这种偏见。

男女因天性结合组成“家庭”,若干家庭联合成“村坊”,若干村坊组合为“城市(城邦)”这时“社会就进化到高级而完备的境界”了,在城邦“人类的生活可以获得完全的自给自足”。

亚氏此言甚为有理。因为社会需要分工,群体太小会妨碍分工,大城市有聚集效应而小城镇就差得远。

城邦就是社会团体发展的终点。人类在本性上,是一个政治动物。而完全自足的城邦就是趋向至善的社会团体。

他似乎还没有博丹的“主权”即“国家特有权力”的概念,把“城邦”混同于了“一般的社会团体”,似乎也完全没有看到中央集权大帝国的优越之处。此处,远不及孔子对大同世界的高瞻远瞩。

离群索居不是一个鄙夫,就是一位超人。不是一只野兽,就是一位神祇。

他显然不知道,在印度离群索居乃是正常的生活方式之一。

城邦的缔造者应该受到后世的敬仰,把他们的功德看作对人间莫大的恩惠。“城邦以正义为原则。由正义衍生的礼法,可凭以判断(人间的)是非曲直”,正义是树立社会秩序的基础。

此言极是,一个正义缺位,鬼魔横行的社会,很快就会天下大乱(不信就拭目以待)。

“人类所不同于其它动物的特性就在他对善恶和是否合乎正义”可以辨认,并且用言语互相传达。人趋向善良会成为最优良的动物,如果不讲礼法、违背正义,他就堕落成了最肮脏最残暴的野兽。他武装起来,更会引致世间莫大的祸害。

人是地球上最好的生命,也可能是地球上最坏的生命,这种现象举目即见。“最肮脏最残暴的野兽”,也会让我们联想起侵华日军。

古希腊智者大都认为法律出于强权,奴隶制度既由法定,便不合自然,违背天意。

智者吕哥茀隆认为,人类不该有贵贱之分。他们认为“大神令人类全都自由,自然从来不曾强迫谁当奴隶”。

境内无奴隶之国,往往礼法良善,风俗醇正。

亚里士多德则认为:

奴隶是有生命的财产。只有到了自动化时代,机器能自动工作时,奴隶主才可放弃奴隶。

真是不仁已甚也,跟商羯罗一样,与释迦牟尼佛,耶稣,孔子等志士仁人相去甚远。

“多智而寡德”,此亚氏之所以不能称圣。

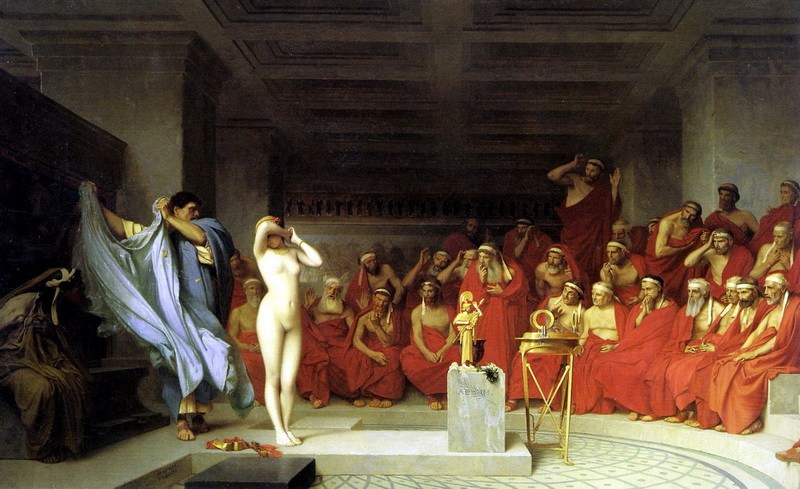

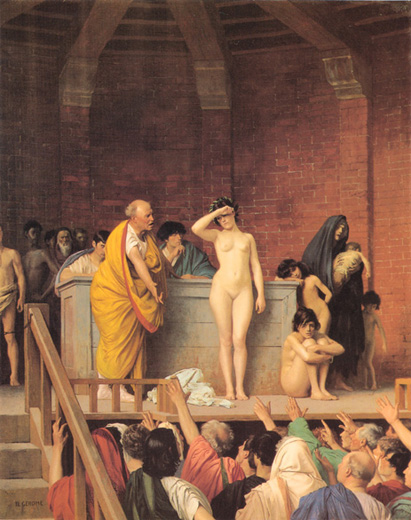

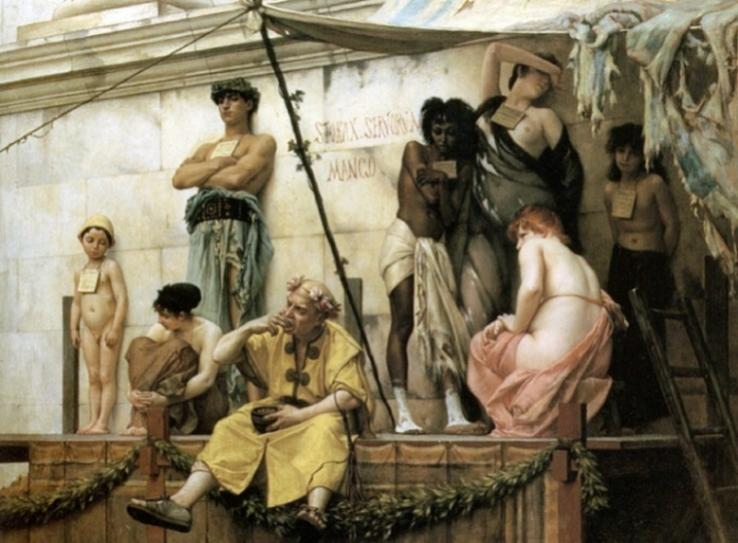

奴隶制度

希腊人拍卖奴隶:

卑鄙的奴隶贸易

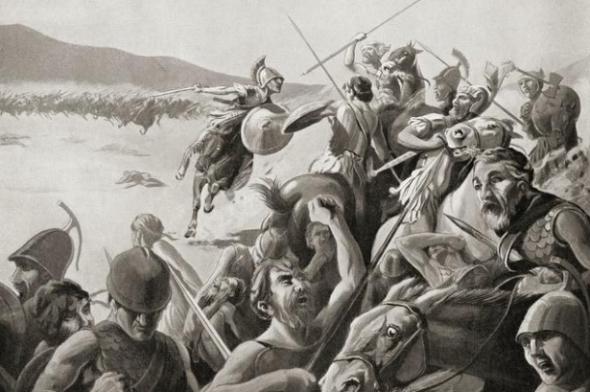

奴隶起义

亚氏认为,劣种人被优种人奴役,合乎自然。“有些人在诞生时就注定将是被统治者,另外一些人则注定将是统治者”。在战争中所得蛮族俘虏及向蛮族地区所猎取的男女是“自然奴隶”,希腊人种优良,非希腊的波斯、意大利、黑海两岸欧亚各民族都应该当奴隶。

“对于原来应该服属于他人的卑下部落,倘使竟然不愿服属,人类向它进行战争(掠取自然奴隶的战争)也应该是合乎自然而正当的。”(他的“自然”=“天意”)。

希腊人称野蛮人为“吧尔吧”人,犹如犹太人称非犹太人为“外邦人”。中国古代黄河流域各族,称吴楚人为南蛮“鴃舌”之人。

在希腊内部,凡是体力粗壮卑下、缺乏理智的人,“这种人就天然是奴隶”,应该“成为别人的财产”,而修长俊美的应该做主人(希腊人非常重视美)。主奴各尽自己的职分,存在着友爱和共同利益,但不可凭借战争——权力和法律造成强迫奴役,(在希腊)总之要内外有别。

柏拉图认为政务和家务是一码事;

亚氏则认为“政治家所治理的人是自由人:主人所管辖的则为奴隶”。奴隶的灵魂缺乏理智部分,但异于禽兽,他能感应主人的理智而服从他,进行劳役,奴隶完全不具备思虑(审议)机能。有五种生活方式:游牧、农作、劫掠、渔捞和狩猎。

神与自然

亚里士多德坚信有神。

他认为神是最初因,是第一推动者,“真正的原初的善”,“永恒的美”,“神就是一切活动的目的因。”——最终形式即是高高在上之神。

神不生不灭,亘古不变,超胜但难以认知,是事物背后的实际主宰。

最高的学问,就是神学。

他说:“在月亮以下的东西都是有生有灭的,自月亮而上的一切东西,便是不生不灭的了……各层天都是完美的球形,而且越到上层的区域越比下层的区域,来得神圣。”

他说:“一切生物都在多少不同的程度上察觉到神,并且是被对神的敬爱所推动而行动着的。”

“当人站在特洛伊(今土耳其境内)的依达山上,看见平原上行进的希腊军人,前面有骑兵,中间有战车,后边有步兵,军容严肃,步伐整齐地向前行进,便会想到:必有一位指挥官,指挥军队秩序。

如果站在海岸,看见一艘船,一帆风顺地驶进码头,便知船上必有一位掌舵的人,引船进了码头。这样,人也发现了造物主,他是布置世界秩序的主宰。人们看见天上无数星辰的秩序,看见太阳的出没,便惊讶地想到:这一切不能出之于偶然,必然由一位不可泯灭的大能者造出。”

荷马称呼诸神和万民共戴的君王宙斯为“诸神和万民的父亲”,事出有因。

人的理性灵魂以及神不可毁灭,人的一切出自神。譬如人类赖以产生和掌握技艺的双手就出于神意。

亚里士多德将人的双手归功于“自然设计的定例”、“应采取的较好的计划”、“作最优良的安排”、“被自然配属到人类”等的结果(他认为“自然”=“神”=“上天”)。

他说:

自然创生人类并给他们设置了陆地、海洋及其它种种,以供应其生活资料,为人类预备好了各种动物、植物。

自然对于每一诞生的动物安排了维持其生命的资料;对于动物初生的子息配置了足够的营养资料。

在致富的各种方法中获取籽实(农作)和狩集动物(渔猎、畜牧)的方式总是合乎天意的。商人在交易中牟取自己的利益,不合自然、应该受到指责。

用钱币放债更坏,最不合乎自然。

公有制与私有制

亚里士多德认为,柏拉图在《理想国》中主张公民们子女归公育,妻子归公有,财产归公管,这样的划化就是使城邦在本质上消亡。——建立城邦就是为了各尽所能,各取所需,通工易事,取长补短。在分工的基础上,增进福利,使全邦人过渡到较高级的、自给自足的生活。

亚氏对柏拉图的反驳,十分正确。分工才能精益求精,是采用机器和工业化的基石,是现代资本主义的出发点。

城邦不仅有政治目的,还有极大的经济效益。岂能视而不见?

“凡是属于最多数人的公共事物常常是最少受人照顾的事物,人们关怀着自己的所有,而忽视公共的事物;对于公共的一切,他至多只留心到其中对他个人多少有些相关的事物”。

——在柏拉图的宪法下,你就一无所有,而那些说是都属于你的,你又毫不珍惜。

现世种种罪恶,比如欺诈、做伪证、谄媚富豪等都被指斥为导源于私产制度。实际上,所有这些罪恶都是导源于人类的罪恶本性,即使实行公产制度也无法为之补救。

亚里士多德已经注意到了人的罪性,他对公有制的批判非常尖锐。马克思、列宁、毛泽东等人不注意汲取古人的智慧,终于有集体农庄、人民公社等等悲剧发生。现在北韩的饥荒,同样导源于这种所谓的“公有制”。

人人都爱自己,而自爱出于天赋,并不是偶发的冲动。自私受到谴责是因为过度(过度的自爱会成“自私”)。没有私有财产,乐善好施,慷慨大度的美德也会消失。

所以接受现行的“私产”制度而在礼俗、法规上加以改善,就能远为优胜,可以兼备公产和私有两者的利益。财产可以在某一方面“在应用时”归公,一般而论则应属私有。——划清了各人所有利益的范围,人们相互间争吵的根源就会消除。

(柏拉图的家庭制度同样荒谬)依柏拉图所述制度,每个公民将有一千个儿子:

可是这些儿子不是各别公民的儿子,而是所有适龄公民的儿子,“结果是任何父亲都不管任何儿子”。

“人们宁愿是某一人的嫡堂兄弟,不乐于成为柏拉图式那样的儿子”。——在这种社会体制中,父亲不得爱护儿子,儿子也不得孝顺父亲,兄弟之间不必相敬相爱,亲属的名分和称号实际上已失去原来的意义。

柏拉图式的制度,还可能导致父子兄弟间的同性肉欲而违背天理(希腊当时男子同性恋颇为流行)。——希腊人认为氏族都出于群神,所以“人伦”和“神伦”相同。希腊习俗以违反伦常者为渎神,渎神虽幸逃刑网,也必遭天谴。

军事民主制

亚里士多德在《政治学》一书中指出:

巴赛勒斯的统治须符合民众的公意,而且他们的权力还受到削弱。到亚里士多德生活的年代,希腊的某些城邦的王室已成虚位,只能主持一邦传统祭仪而已。

“若干邦内虽说还有真王,也仅仅在出征国外时还保留着军事指挥的权力。”

在亚里士多德的叙述中,我们可以看到巴赛勒斯的权力受到民众的限制,能够限制巴赛勒斯权力的人民肯定是比较自由的,摩尔根评论道:

“在亚里士多德的定义中,最关紧要的一点在于人民的自由,在古代社会中,这就是指人民能将政府的权力置于他们的控制之下;指巴赛勒斯之职位是由他们的志愿来授予的,并且只要他们有充分的理由即可解除其职。象亚里士多德所描写的这样一种政府可以理解为一种军事民主制,作为自由制度下的一种政府形态而言,它是由氏族组织自然而然产生出来的,当时尚武精神盛行,人们居住在城郭之内,财富与人口日增,而他们的经验还没有为一种纯粹的民主政治作好准备,于是就产生了这种军事民主制。”

“我们可以给巴赛勒亚下一定义,视之为军事民主制,在这种制度下,人民是自由的,政治的精神是民主的。”

《通俗易懂世界史——军事民主制》:

“原始社会最后瓦解时出现的一种向国家过渡的社会管理制度。这时既存在着军事首长的个人权利,又存在着氏族民主制的因素。军事民主制的管理机构有三:全部落成年男子组成的人民大会、氏族贵族组成的议事会和军事首长。军事首长往往由议事会推荐提名,民众会选举任命。军事首长的重大决策也需征得议事会和民众会的同意,但在战争期间他有较大的决断权,对战争所得也可占有较多份额。

军事首长的职位一般既非终身也不世袭,但随着时间的推移,变化也越来越明显。当军事首长的权利范围扩大到部落联盟,甚至对人民大会的决议不加理睬独断专行,选举也就变成世袭制。一旦军事首长或其他显贵在原有的氏族部落组织之外,设立了维护自己利益的警察、监狱和法庭等机构,军事民主制便最后瓦解而由国家代替。”

显而易见:军事民主制是纯粹的民主政治产生之前的过渡阶段,这是所有历史学者公认的事实。

幸福观

柏拉图认为有所谓城邦的幸福。

亚氏反驳说:幸福是个体的,必须在全部或大多数人获得幸福以后,才能谈到全体的幸福。在部分中要是没有什么快乐,在全体中也一定没有快乐。倘使卫国之士(不许有家庭和财产)都索然寡欢,其它的工匠、庶民谁又能快乐呢?城邦的整体的快乐何处可寻?

集体主义幸福观不是没有一点道理,但不能极端到抹杀个人。

柏拉图认为各阶级人民禀赋悬殊,所以他反对民主政体。

亚里士多德则认为自由公民各阶级禀赋相同,民主政体未必不如君主制或贤哲的寡头政治,应该让全体公民参与政治;安排好执政者轮流退休。自由人不能同时做统治者,那就必须按程序,交替执政。

实际上,人类禀赋相去无几,国家强弱全在组织。

蜀人轻脆,而诸葛亮坚用之,打得魏军避不敢战;

南风不竞,朱元璋的铁血军团却可以横行朔漠,追得元军落荒而逃,狼奔豕突,主死国灭,被打回原形。

均产与分配

亚里士多德指责柏拉图的《理想国》中战士原定一以千人为度,后来的设计则增加到了五千人,这样巨大的人数都得受他人的给养,才能维持其从政从军的闲暇,加上与之相适应的妇女和婢仆以及其它附属人众,这又得有几倍的五千。

供应这样巨大的人数,城邦的土地面积就须像巴比伦或与之相仿的地区了。

希腊半岛为大海环围而境内多山岭,各城邦面积一般约七百方里;雅典特大,也不过一万方里(相当于中国纵横百里的县份);科林多次大,约四千方里。

各邦在溪谷间经营农田,所能给食的人口实在有限。

就希腊本土和地中海各处殖民城邦看来,无一能维持五千常备军。

人间的争端或城邦的内讧源于名利两途的熙攘:民众的吵闹都着意于财货的不平,至于有才能的人所憎恨的却是名位的过分“平等”。

为了不让人们或流于奢侈,或困于生计。立法家不应该仅仅以树立均产原则为能事,还须订定一个适当的定额。但所有公民之间财产的平均分配固然有助于国内的安宁,仅就在这一方面而论,利益也未必很大。有才能的人对于这种制度还将有所抱憾,他们感觉自己应该比一般公民多得一些,却竟然被限制了;实际上,这些人就常常因为胸中不平,以致激起一国的内乱。

彻底平均的分配必定窒息社会,我们应该在提供基本保障和机会平等的基础上鼓励竞争。纠之二次分配,以缩小贫富差距。

亚氏认为,名位分配应该各如其功能:才高勋重者居上位,才卑功小者居下位。倘使名位平均分配于贤愚之间,才能之士一定心怀愤懑,还是很有道理的。

有些犯罪是由于缺乏衣食;但衣食并不是犯罪的惟一原因。世间重大的罪恶往往不是起因于饥寒,而是产生于放肆和贪婪。人们的成为暴君(僭主)决不是因为苦于缺乏衣着。所以,僭主的罪恶特别大,人们不重视谁能捕获一个窃衣的小偷,而以殊荣加给那位能够诛杀一僭主的勇士。

亚氏因均产问题论及“诛杀僭主”,思想与伟大的孟子完全一致,二人都在二千余年前论定:诛杀独夫民贼为英雄事业,决非犯上作乱。

民主时代,二十一世纪,一切专制君主都是人民公敌,人人得而诛之。

陪审团制度

古希腊公审法庭的陪审员为数常常有数百人之多,实际上就是 “审判员”,他们以投票(卵石或铜骰)数的多少决狱或判定诉讼胜负。当日受审案件都不使陪审员事前知道,进入各人的审判席位后,就不得互相交谈。

这种民众审判制度,即将落户中国。两千数百年前的制度啊,令人慨叹!

原始的许多习俗(不成文法)必须废改,成文法也不该一成不变。法条不能一无遗漏地编写出来,也不能完全概括人们千差万殊的行为。初期的法令律例都不周详明确,必须凭经验日予改进,但法律的变革应当慎重。轻率的变革并不是社会的幸福。变革的利益不大,法律的一些缺点还是姑且让它沿袭为好;一经更张,法律和政府的威信总要一度降落,各种法律究竟是良法还是恶法也需要斟酌。

英美法系,注重法典的延续性,以判例法(就是以前怎么判,现在还是怎么判)为主要形式。从一个经典判例,到另一个经典判例,循序渐进,摸索前行。柔性适应,甚为稳当。

立法需立良法,良法一旦确立,必须保持稳定。

美国《宪法》自1787年通过,仅有27条修正案(第18修正案在1935年被废除),现在还有26条,可谓稳定异常。

法律能见成效,全靠民众的服从,而遵守法律的习性须经长期的培养,如果轻易地对这种或那种法制常常作这样或那样的废改,民众守法的习性必然消减,而法律的威信也就跟着削弱了。

中国《宪法》自1954年9月通过,共有四部宪法,屡次修订,朝令夕改、形同儿戏。

由于没有违宪审查,没有独立司法,中国《宪法》几十年来被束之高阁,形同废纸,从未得到执行,一直是零案件、零裁决。执政团体、13亿公民,皆视为具文,不屑一顾。

实施“民主宪政”,是中国今后几十年的核心课题。

人类起源

古希腊学者对于“人类起源”一事,模糊不清。

柏拉图(《法律篇》《蒂迈欧篇》)等推想人类已经存在了上千万年,今后还将经历千万年,或者无始无终,时兴时衰。

亚氏又偏重于“灾刼说”,认为现世人类“出于前次灾劫(水旱)的遗黎”。——与今天的某家学说类似。