亚氏与柏拉图不同,他公开抨击斯巴达人。

斯巴达社会体制

他说:

管理农奴是一件麻烦的事情,制驭农奴们的手段颇难措置:倘使宽厚存心而不加鞭笞,他们就日益恣肆,渐渐会企图同主人相平等;要是处理得过于严酷,又势必激动怨毒而群起谋害主人。拉栖第蒙(斯巴达)的农奴就随时准备反抗。这已表明了依赖农奴制度谋取主治公民们的安逸的城邦一定不易构成最好的政治组织。

拉栖第蒙政制的另一缺点是对于妇女的纵容。她们一直放荡不羁,过着奢侈的生活,致使社会崇尚财富。监察官多为平民,经常受贿。

拉栖第蒙贫富不均,有些人家产甚巨,而另一些人则颇为寒酸,土地渐渐为少数人所兼并。斯巴达律规定,不能支付会餐费用者即取消公民资格,男子的穷困者大多因此失籍。

斯巴达在莱喀古士立法初期全邦共九干户,分地九千份,以后兼并渐烈,至公元前第四世纪,亚里士多德时,有田产的公民——战士,只剩约一千五百户了。故一度战败,即不克重振。

斯巴达监察院监察官权力过大,具有决断军政大事的权力,可以凭私意随便决定可否,而不管法律条文。拉栖第蒙遂由贵族(勋阀)政治而转成民主(贫民)政治。但监察制度的确也尽了团结公民团体、维持宪政的作用。平民有了参加城邦重大事件的均等机会,能够心满意足,还是有利于长治久安的。

以人民的“意愿”为政治组织的基础,是亚里士多德政治学的一个重要原则:任何政体的建立必须得到全体或大多数人的同意,而其稳定则必须取得大多数人的拥护。

柏拉图中年,斯巴达战胜,柏氏推崇之,不遗余力;至亚氏此际,斯巴达已经衰落,弊端尽显。

亚里士多德很尊重莱喀古士,但对于他所订财产制度、苛待农奴和不重视妇女教育数端则认为失当。

普鲁塔克《莱喀古士传》则说:

虐待农奴的“挞伐队”不是莱喀古士所创立。

斯巴达妇女失教,亦非由于莱喀古士初制疏漏。

斯巴达在经济上较雅典等城市落后,始终以农业为主;

莱喀古士所订的斯巴达政制约略如下:

亚季族和欧里滂族各有一王,“两王”主祭,王位世袭。他们裁决氏族内部案件,战时则以其一为军队统帅,出征四方。规定须两监察同行,余一王留守。长老院由两王和二十八个长老组成,主持全邦政务;长老由“公民大会”在才能之士中选任。“监察院”监察五人,监督两王和所有军政人员的一切行为,由公民大会在全体公民中选任。公民大会每月集会一次;和战大计等军国重要事务,取决于公民大会。——虽然不及雅典,还是相当民主的。

自由女神引导人民

极端平民政体

与柏拉图一样,亚氏也讨厌极端平民政体,他认为民主制(多数制)也可能蜕化变质,变成极端民主政体。

用不了多久,这种政体中国人就会充分领教,获得直观印象。

一般认为,梭伦改制为极端民主埋下了祸根。梭伦规定雅典全体公民都有被选为公众法庭陪审员的机会,厄斐阿尔忒和伯利克里削减了元老院的职权;伯利克里又给与陪审员(公民法官)以出庭津贴。——随着公民法官所组成的法庭权焰日炽,历任的执政只好像谄媚僭主那样谄媚平民,希波战争后元老院主政。阿里斯蒂德斯再倡变革,至厄斐阿尔忒罢废元老院,于是雅典的政体终于转变成了“极端民主”的形式。

极端民主政体消灭了君主和精英因素,使平民得以僭越执政,凌辱富室,压抑有才德的少数贤士,从而放纵了平民大众,终于导致后世的雅典衰落。

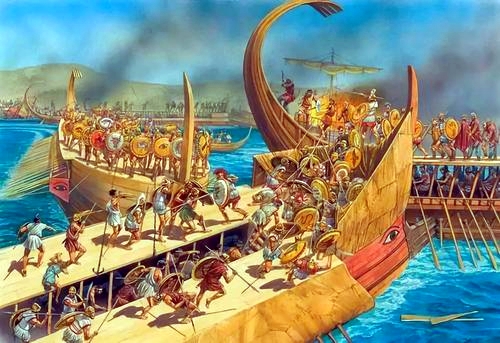

但权利来自权力,也许更关键的一点是:以平民为水手的海军树立了雅典的海上霸权,平民由是感觉到自己在城邦中确实据有最重要的地位,下层的平民领袖便利用平民的气概压倒了富人和勋阀贵族的势力。

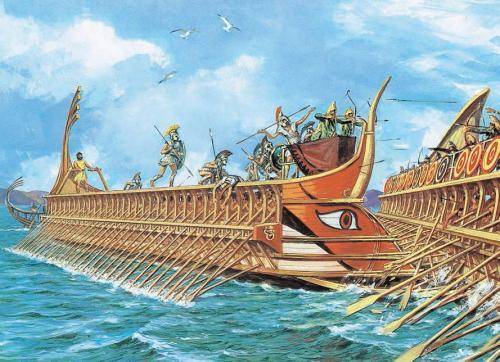

我们知道:公元前480年萨拉米斯海战,波斯国王薛西斯一世率军五十万、战舰一千二百艘进攻希腊。在雅典外的萨拉米斯海湾,遭遇了狄米斯托克利统帅的希腊海军。9月20日,双方展开激战,希腊人以约四十艘舰船的损失,消灭波斯战舰三百五十艘,大败波斯军,树立了以后一个多世纪的雅典海上霸权。

雅典海军当其盛时约有战船三百艘,人数共四万人,水兵人数超过陆军甚多,大部分都是平民。

亚氏则认为极端民主政体出现于梭伦殁世后二百年,是经八次政变的结果,实在不宜再向梭伦法制追求其错失。梭伦当初立法的本旨,赋予平民的实权是有限度的,他所规定的民权仅仅是选举行政人员并检察其有无失职;他规定一切职官都须在著名人物(才德)和小康(财富)以上的家庭中选任;骑士级以上才有被选举权;第四等级不能担任任何官职,已经对极端民主政体做了预防。

亚氏认为我们如果要阐明城邦是什么,还得先行研究“公民”的本质,因为城邦正是许多公民的组合。

那么,什么是“公民”?谁确实可以被称为一个公民?

什么是公民

他认为,全称的公民是“凡得参加司法事务和治权机构的人们”。这个定义,对于一切称为公民的人们,最广涵而切当地说明了他们的政治地位。

统治机构的职务一类是有定期的(譬如将军和议会议员),另一类却没有时限,例如公众法庭的审判员(所谓陪审员)和公民大会的会员。公众法庭和公民大会实际上是城邦最高权力所寄托的地方,凡有权参加议事和审判职能的人,我们就可说他是那一城邦的公民。也就是说,公民是一个法律概念,要以享有政治权利来定义。

古希腊各城邦与中国一样,尊祖宗、重传统,对早期居民特加崇敬,而轻视外侨或后至的氏族。

除了城邦的初期居民,“父母双方都是公民,则其子也是公民”。这是凭血统而来的纯粹的“自然公民”,与后入籍的“法定公民”不大一样。但亚氏认为,凡已取得法定公民身分者就得承认他是公民,不应该有所差别。

与中国人惯于聚族而居不同,克勒斯叙尼执政,在公元前509年变法,即把雅典公民由氏族编制改为了地区编制。

他许可若干外邦人和居留雅典的外邦奴隶入籍于坊社,增厚了平民人数,贵族势力由此相形见绌。

恩格斯说,克勒斯叙尼的革命彻底颠复了“氏族制度的最后残余”。

“德谟”的原义,是同“城市”相对的“乡郊”。克勒叙尼斯重编阿提卡公民时分城郊地区为一百个“德谟”(“坊社”,政治军事单位,坊社长民选),“德谟”嗣后遂为城乡通用之名称。“德谟忒”也成为一般公民——坊社居民的通称(希腊字"demos",意为人民)。

由“德谟”衍生的“德谟克拉西”(Democracy )——平民政体,据说原本深蕴“人人平等”之意,翻译成“民主”或者“民主主义”,据专家说,显得单薄,也有点词不达意。李大钊当年就反对把Democracy翻译为“民主主义”,嫌其狭隘也。

公民的品德

亚氏认为,公民之于城邦好像水手之于船舶。水手们各有职司,除了职业道德,全船水手还要有一种共同品德:他们要齐心合力于一个共同目的,即航行的安全。

与此相似,公民们的职司固然各有分别,而保证社会全体的安全恰好是大家一致的目的。

所有的公民都应该有好公民的品德,只有这样,城邦才能成为最优良的城邦;好公民的品德和善人的品德并不全然相同。城邦的治理体系是宪政,这是自由人对自由人的统治。

好公民必须修习两方面的才识——他应该懂得作为统治者,怎样治理自由的人们;而作为自由人之一,又须知道怎样接受他人的统治。

他作为统治者应表现其为主人的正义,作为从属而又自由的被统治者时则应表现出从属的正义。

亚氏认为,“明哲”(端谨)是统治者所应专备的品德,被统治者所应专备的品德则为“信从”。其它德行——节制、正义和勇毅主从两方就应该同样具备。

故城邦公民应有四德:

(一)“节制”或温厚,要“克己复礼”。

(二)“正义”,公平正直。

(三)“勇毅”,要有“大丈夫气”。

(四)“端谨”或“明哲”,知道审时度势。

“信从”大概是分散到了四德之中——这就是一个好公民的品德。

成年人是全称公民,儿童既未发育,就只是在含义上有所保留的虚拟公民,最优良的城邦应当不把工匠作为公民。因为他们担任鄙俗的贱业,不可能具备既能被统治也能统治人的良好品德。

亚氏认为以手艺和苦力为生的人们,无缘完善他们的品德。

在希腊古代,尚武各邦如斯巴达,工匠全属奴隶。忒拜订有这样一个条例:凡是曾经从商的人,必须十年不到市场作买卖,才能担任公职。重商的航业国如科林多,工匠地位较佳,不被严格拒绝于公民团体之外。雅典在梭伦改制时,许多奴隶因“免逋令”而得赎身为自由人,他们以工艺和佣力来糊口,以后雅典航业和海军的强大,就得力于这些技工和佣工。

亚氏所说,实为偏见。

现代公民体制

现代公民指具有一个国家的国籍,根据该国的法律规范享有权利和承担义务的自然人,与亚氏所说相去不远。

民主国家的现代公民所拥有的政治权利包括选举权及被选举权,参与国家管理的权利,知情权等等。

除此之外,他还拥有种种经济和社会权利。

常见的公民自由包括人身自由,居住自由、迁徙自由、言论自由、讲学、著作、出版自由、秘密通讯自由、宗教信仰自由、思想及良知自由、集会结社自由、婚姻自由、罢工自由、家园及私生活不受侵犯的自由、出入国境的自由、拥有财产的自由等等。

较之城邦本位的古希腊人,个人本位的现代公民的自由权,更加广泛。

罗马公民体制

现代公民权利建基于平等原则,即不得对种族、肤色、性别、年龄、语言、宗教、政见、国籍作出区别、歧视,或加任何不公平之对待。“法律面前人人平等”天经地义——而希腊的各邦公民一般不包括妇女、奴隶以及居住在城邦的外国人。

古罗马的公民,非常牛叉。在罗马共和国,一切公民地位平等。公民有权投票,有权立约,保有财产,有权具备合法的婚姻,有权不受非法折磨,不能够被判处死刑(除非他们被控以叛国罪),他们只受法律的约束,拥有很多政治和经济特权。

只要你有罗马公民权,你就是这个国家的主人,比现在拥有美国绿卡的人士还要拉风。

在《使徒行传》中,圣保罗一说自己是罗马人,官长就害怕,百夫长和千夫长也不敢再鞭打他。

专制国家公民

专制国家的所谓“公民”却是有名无实,除了特权阶级,他们中的大部分人其实就是臣民,有时更近乎奴隶。

他们没有真正公民的种种政治、经济、社会权利;

不能享受人身自由,言论自由、出版自由、集会自由、结社自由,宗教信仰自由,获得信息的自由;

游行、示威立刻被打,随时可能遭到非法拘捕和非法关押;

劳动权益得不到保护;

选举权利完全是一种虚构;

财产随时可能被人剥夺;

家园随时可能被夷为平地。

人们既没有人格尊严,也不受《公民权利与政治权利国际公约》的保护(议会不予批准)。

西周国人

“公民”的古希腊文为Polites,源于Polis(城邦),意为“属于城邦的人”。从词源来看,公民就是属于城市、城邦和国家的人,他们能够进入神坛、参与庆典、享用公餐,拥有管理社会和城邦公共事务的权利。

在汉语中,“公民”我觉得与“国人”基本相当。

“国”,即古代的城市。西周对全国实行“国”、“野”分治,“国人”是指居住在城邑及其附近的人,“野人”是指远离城邑的人。

(《说文》:“邑,国也。”那时人们要表示“国家”的意思,一般用“邦”字。子曰:“出门如见大宾,使民如承大祭。己所不欲,勿施于人。在邦无怨,在家无怨。”)。

盖武王伐纣,周公东征,他们两次大分封,把文、武、周公的子弟、亲戚、功臣以及古代先王圣贤的后代,分配到一个指定的地区,授予他们一定范围的土地和人民,“兼制天下,立七十一国…”——跟随诸侯进行武装拓殖的贵族与周族公社农民建立了许多城郭,这就是古代的“国”。

居住在城郭之内的称为“国人”,以别于郊外的“野人”或“鄙人”。

“国人”是本族人,属于同一个氏族共同体;后者是外族人,有的是被征服族,有的是原住民(但他们都是自由民,不是奴隶),与西周的统治阶级没有血缘关系。

二者的社会地位并不一样。国人中的上层为诸侯、卿、大夫、士,下层为平民,国人拥有政治军事权利,如参加国人大会,参军打仗(周寓兵于农);野人则直到战国时期,才大规模参与战争。

“国人”有参与政治的传统,王有大疑,“谋及乃心,谋及卿士,谋及庶人,谋及卜筮”(《尚书·洪范》)。

“国人”干预政治的方式很多,或决定国君的废立,或过问外交和战,或参议国都迁徙。——《周礼·小司寇》职询万民三政,即“掌外朝之政,以致万民而询焉:一曰询国危,二曰询国迁,三曰询立君”。

国人参政的记载很多。

如周厉王实行“专利”政策,将山林湖泽改由天子直接控制,不准国人进入谋生,并且禁言。镐京的“国人”就集结起来,手持棍棒、农具围攻王宫,他们要杀周厉王,且杀了假太子。

周厉王一直逃到彘地,躲了十几年,再也不敢回来,遂有“周召共和”。

《左传·成公十三年》:“子驷帅国人盟于大宫”。

《史记·伯夷列传》:“叔齐亦不肯立而逃之。国人立其中子。”

公元前609年莒纪公子“多行无礼于国”,太子仆“因国人以弑纪公”。

春秋未年,吴楚争霸,吴军入楚都,“使召陈怀公,怀公朝国人而问焉,曰:‘欲与楚者右,欲与吴者左。……”。

卫国夹在晋、楚之间,有一次,“卫侯欲与楚,国人不欲,故出其君,以说于晋”,卫侯乃“出居于襄牛”(《左传》僖公二十八年)——卫国国君在外交上违背“国人”的意见而自作主张,就被迫流亡。

古籍中却无“野人”与政之例。

在法令税役上,二者的地位亦相当悬殊。

可见,同处封建时代的中国“国人”与希腊“公民”之地位不相上下。

希腊是商邦,强调法律;

中国是农邦,崇尚伦理。

中国的“国人”与希腊的“公民”在中央集权国家出现以后,地位都降低了不少。