亚氏认为,城邦组织的目的有三:

(一)单纯地为人类的生存——军事和经济生活。

(二)进一步为满足人类乐于群居的天性——社会生活。

(三)再进一步,以政治机构协调各人的功能,导致人类过上优良的道德生活。

法律不只是“人们互不侵害对方权利的保证”,它还应该促成全邦人民都能进于正义和善德,促成人类的美满幸福——所以凡订有良法而有志于实行善政的城邦,就得操心全邦人民生活中一切的善德与恶行。不然的话,一个政治团体就会降低成一个军事同盟。

这三条,现在的某国连一条都做不到。

自己的岛屿领海要留给子孙后代夺回;

社会团体不许成立,免得犯上作乱;

当权者不但不推崇道德,反而造谣说世界上根本没有清廉政府一说。《环球屎报》前不久就公然呼吁,要理解中国的“适度腐败”。

政体类型

亚氏宣称,有“正宗政体”,也有“变态政体”。

“正宗政体”最高治权的执行者可以是一人,也可以是少数人,又可以是多数人。

只要旨在照顾全邦人共同的利益,就是“正宗政体”。正宗政体以一人为统治者的,通常就称为“王制(君主政体)”;以少数人为统治者,则称“贵族(贤能)政体”;以群众为统治者的,人们称它为“共和政体”。

“变态政体”只照顾自己一人或少数人或平民群众的私利。

僭主政体为王制的变态;寡头政体为贵族政体的变态;平民政体为共和政体的变态。

僭主政体以一人为治,凡所设施也以他个人的利益为依归;寡头(少数)政体以富户的利益为依归;平民政体,则以穷人的利益为依归——三者都不照顾城邦全体公民的利益。

穷人占据最高治权,凭其多数来瓜分富户的财物,有违正义;少数富人执政掠夺并没收平民的财物,同样不义。

个别的人常常无善足述,许多人共同议事,人人贡献一分意见和一分思虑;集合于一个会场的群众就好像一个具有许多手足、许多耳目的超人一样,他还具有许多性格、许多聪明智慧。

普通人集合起来,判断力可能胜过或至少不比专家们逊色,所以原则上民主政体最好。

亚氏的区分,有点机械。

一个君主、一群革命者,打天下时,可能确实想扶危拯溺,救民出水火。但坐天下后,就可能渐渐变志,第一代不变,第二代、第三代也会变。这是君主政体还是僭主政体?是贤人政体还是寡头政体?

民主政体也未必就是最好。在生产力低下,信息流通缓慢的古代社会,民主只能局限于一时(原始或者封建时代)一地(都是小国),一旦国家不可遏止地膨胀到一个巨大规模,民主制度就会被淘汰出局(无法生存,一切免谈)。

亚里士多德认为:把治权寄托于任何“个人”,不如寄托于“法律”。

“人治不如法治”,但法律亦有好坏之别,如为恶法,也不能树立城邦的正义,导致和平与繁荣。法律必须根据宪法制订,合乎正义。不偏于少数,亦不偏于多数。

政治学上的善就是“正义”,它须以公共利益为依归。

正义的要旨和实质,就在于使人人和物物的关系各得其平。用中国话说,就是“周道如砥,其直如矢;王道荡荡,无偏无党”。

希腊原来多有列王世袭的君主政体,譬如英雄时代。王室的始祖或由战功起家,或团结一族的人民而创立了城市,或开疆拓土,为公众树立了不朽的勋业;于是大家共戴为君。但王权经历代削弱,迄于亚氏时代,大多数王室已成虚位,主祭而已。

盖希腊各邦,多处遐州僻壤、限山隔海,极难攒聚为大国。开国英主既逝,接班人往往是黄鼠狼下耗子,一代不如一代。在全民皆兵的情况下,没有侍卫武力为之支持,自然会渐渐失去权柄,被后起的英雄豪杰取代,变成贤良政体,财阀政体,僭主政体,平民政体等等。

小邦维持君主政体不易,大国维持民主政体更难,在古代,乃是一种自然趋势。

法律和宪政

柏拉图轻视呆板的法律,而主张由哲学王治理;

亚里士多德则偏重法律,认为法治优于一人之治。他认为城邦中,法律有所未周而需依仗人力时,让个人运用其理智不如让大众集思广益,所以君主政体不如平民政体。人格平等之邦,同等的人交互做统治者也做被统治者,才合乎正义。

常人不能完全消除兽欲,一个人来统治,就会在政治中混入兽性的因素(如某国前二十八年)。法律恰正是一个中道的权衡,可以免除一切情欲的影响,完全理智,有如神祇。

“法律是最优良的统治者”,但这个“法律”不能狭隘地理解为成文法——“法律”、“制度”、“礼仪”、“习俗”,可以概称为中国所谓“礼法”。个人的智虑可能比成文法周详,却未必比所有不成文法还更广博。

周公居摄而作周礼,致政成王,辄以此礼授之,使居洛邑,治天下。“礼”先于、也高于周天子,相当于“根本法”——大宪章,乃是独立于王权之上的正义与理性。

历代周王守而勿失,故有八百年之天位,瓜瓞绵绵,子孙绳绳。一些学者认为:

这些制度化的设计,并未确保宪政主义之完全实现,乃是受限于当时的宪政技术手段。

概而言之,有些社会自然地宜于君王为治,又另一些则宜于民众的统治(各种政体都有变种),对于每一类的社会,各从其宜,合乎正义。但没有法律的变态统治却对任何一类社会都不适宜,即便统治者是个好人——任何好的政体必须以法律为基础。

法律应在任何方面受到尊重而保持无上的权威,执政人员和公民团体只应在法律所不及的“个别”事例上有所抉择,两者都不该侵犯法律。

这就是宪政。在传统意义上,宪政本身并不直接涉及政府是否通过民主选举而产生。

民主国家未必是宪政国家(例如古希腊),宪政国家也未必是民主国家(例如大宪章时代的英国)。只是随着民主化的不断深入,“宪政主义”才逐渐由“君主宪政”发展成“民主宪政”。

“民主”指明了政府的产生方式和权力来源;“宪政”则指明了政府权力的行使已经纳入宪法的轨道,政治运作已经进入法律化的理想状态。

以宪法为核心的法律体系,已经筑成两道大堤,足以约束公权力的泛滥,从而保障在公民权利的无边田野上,可以收获自由幸福的果实。

疆域与体制

亚氏认为,适于君主政体的社会应该是那里的民族自然地拥有独一无二的英杰,才德远出于众人之上,足以当政治领袖而莫可与竞。

如周有太王、季历、文王、武王、周公、成王、康王,代有贤哲,积德行义,百姓心甘情愿,扶老携幼,归之如流水。正所谓“聪明睿知,足以有临;宽裕温柔,足以有容;发强刚毅,足以有执;斋庄中正,足以有敬;文理密察,足以有别。见而民莫不敬;言而民莫不信;行而民莫不悦”。故能光宅中国,照耀东亚,为本次人类文明放射一大异彩。

周人先世僻在西土,聚族而居;克商之后,广土众民,仰戴共主。除了优化君主政体,确实也没有其他选择。责之以不民主,可谓不识时务。正如亚氏所说:

“优良的立法家和真实的政治家,不应一心想望绝对至善的政体,他还须注意到本邦现实条件而寻求同它相适应的最良好政体”。

适于贵族政体的社会,是那里有乐于以自由人身分接受贵族统治的民众;适于城邦宪政(共和制度)的社会,则是那里存在有能胜任战争的民众(武士)——凡由平等者组成的团体,以一人统治万众的制度就一定不适宜,也一定不合乎正义。

当今中国人人平等,谁也没有开国之功,谁也不比谁缺胳膊少腿。故一视同仁,实施民主普选乃是天经地义。

大概是由于偏爱民主,亚氏得出了一个奇怪的结论:广土众民的大城邦也宜于实行平民政体。今后除了平民政体,其它类型的政体已经不易重行树立。

他没有看到由于中央集权帝国的莅临,古典的民主政体已经日薄西山,此后的一千多年,民主政体在整个欧洲,芳踪难觅,直到美国人作出了种种发明,“大国不能实施民主”的魔咒才被彻底破除。

以西周之大,难以实施城邦范围内的民主:

封建社会富有活力,“封建”非圣人意,势也。

亚氏指出:政治理论家虽然在理论上各具某些卓见,但涉及应用(实践),却往往错误很多(马克思就是最显著的一例)。所以我们不仅应该研究理想的最优良政体,研究它怎样才能创制,怎样才能垂于久远,还要考虑不完美的、可能实现的政体。最崇高的理想制度,必须有广大的自然条件作为基础,那不是轻易就能得到的。

就像北美殖民地,广袤富饶,人烟稀少,殖民者又携启蒙思想家和宗教改革家最先进的理论登陆。“天时、地利与人和”三者足备,诚为千载一时之会,得天独厚,岂偶然哉?

劣质民主

亚氏指摘柏拉图的政体分类,他认为两极相通,“僭主政体”最为恶劣;“寡头”与“贤能政体”相违背,次劣;“平民政体”算是三者之中最可容忍的变态政体。

这种政体处死了苏格拉底,也差点处死亚里士多德,就是以前所谓“暴民政治”,今天所谓“劣质民主”。

图/苏格拉底之死(The Death of Socrates) 法国画家雅克·路易·大卫

“劣质民主”国家经济停滞、社会动荡,政客摇唇鼓舌,争权夺利,民粹主义、黑金政治盛行,有时还不如优质专制。

幸而天眷中华,已经把优质民主的种种要素预备好:

我们会有一个迅速壮大的中产阶层,会有经济的恢复增长;

会有法治习惯的确立,会有公民社会的勃兴;

教育水平已经差强人意,台湾的榜样又近在咫尺;

而最最关键的是:大批的英杰已经降世,上帝的祝福还会源源赐下……

所以中国只会有一个短暂的不适应期,很快就会跳出劣质民主的陷阱,浴火重生,一飞冲天,去完成其天赋大命,抚绥万方。

优良的政体必须以法律为基础。法律应在任何方面受到尊重而保持无上的权威,执政人员和公民团体只应在法律所不及的“个别”事例上有所抉择,两者都不该侵犯法律。

“人在法上”和“党在法上”,都是祸患无穷。

中庸与幸福

亚里士多德断定,真正的幸福生活是一个人具有足够的生活资料,既无物质困乏之虞,亦无财富过多之累;身体强健而无疾病。自我节制而行于中庸——适宜于大多数人的最好的生活方式就是行于中庸。

“中庸”就是无过无不及;例如人在遭逢危险时,或鲁莽,或懦怯,都不是中庸,惟有勇毅才合于中庸。

亚氏之“中庸”与宋明理学之“中庸”大体相当,指待人接物不偏不倚,调和折中,喜、怒、哀、乐无太过无不及等等。

而孔子及弟子们所说的“中庸”则近于“择善固执”,理论基础是天人合一,乃是圣人所要达到的最高境界,可以赞天地之化育,可以“考诸三王而不谬,建诸天地而不悖,质诸鬼神而无疑”,“百世以俟圣人而不惑”,远比亚里士多德所言之层次高得多。

公民阶级

在一切城邦中,所有公民可以分为三个部分(阶级)——极富、极贫和两者之间的中产阶级。

第一类人常常逞强放肆,致犯重罪,

第二类则往往懒散无赖,易犯小罪:

而大多数的灾患就起源于放肆和无赖。

亚氏认为:趋向这一端或那一端——过美、过强、过贵、过富或太丑、太弱、太贱、太穷的人们,都不愿顺从理性的引导。

有财有势者骄纵,“我的爸爸是李刚”,是在当下等级制的中国,在一个信仰缺失、道德崩溃的民族中,随时随地都会上演的闹剧、丑剧。层出不穷,举目可睹,人们已恬不为怪。

富人有过多的财富、朋党,不愿受人统治。他们在奢纵的环境中长养起来,不知道纪律为何物,在讲堂内和操场上也从不循规蹈矩。

另一方面,穷人们则又太卑贱而自甘暴弃,仅知服从而不堪为政,像是一群奴隶——这样的一个城邦就不是自由人的城邦而是主人和奴隶所合成的城邦了;一方暴露着藐视的姿态,另一方则怀抱着妒恨的心理。见不到一个政治团体所应具有的友谊。

然而世上倘若没有友谊,就会不成其为社会;不幸的是,在两极分化的城邦,仇恨代替了友谊,人们走路都不愿取同一条道路,就更不必再说要结成什么社会团体了。

今天的中国,就是这样一个大城邦。

权贵举止傲慢粗鲁,视民如同草芥,动辄利用国家公权力予以践踏、镇压;

百姓视官如匪,过于寇仇,恨不得与之同归于尽,整个国家变成了一个火药桶,不知道什么时候爆炸。

中产阶级

中产阶级(小康之家)比任何其它阶级都较为稳定。他们既不像穷人那样希图他人的财物,他们的资产也不像富人那么多得足以引起穷人的觊觎。既不对别人抱有任何阴谋,也不会自相残害,他们过着无所忧惧的平安生活。

古人有云:“无过不及,庸言致祥,生息斯邦,乐此中行。”

中产阶级在邦内占有举足轻重的地位,就可能组成优良的政体。所以公民们都有充分的资产,能够过小康的生活,实在是一个城邦的无上幸福。

如其不然,有些人家财巨万,另一些人贫无立锥,结果就会各趋极端,不是成为绝对的平民政体,就是成为单纯的寡头政体;更进一步,由最鲁莽的平民政治或最强项的寡头政治,竟至一变而成为僭政。独裁专断,无所不至。

凡是平民政体中没有中产阶级,穷人为数特多,占了绝对的优势的,内乱就很快会发生,邦国不久也就归于毁灭;寡头政治也是一样——中产阶级所执掌而行于中道的政权则有助于政治安定。可以免除党派之争;公民之间就很少内讧,很少发生革命。

倘使中产阶级的人数超过其它两个部分,就可能建立起一个持久的共和政体。富人联合贫民来反对中产阶级的事情是不会发生的;贫富既积不相容,形同水火,他们之间已经缺乏最为起码的互信。

在大多数的城邦中,中产阶级人数不多,所以世间很少出现共和政体。有产者们和平民群众对立。其中任何一方倘若占了优势,他们就压迫中产阶级,把政治制度拖向他们自己所主张的方向,或者树立平民政体,或者建成寡头政体。各邦积习已深,大家谁也不再去注意平等公正的体制,只是凭借势力所及,发挥着统治的权威,一旦失败,就俯首听命于战胜它的敌国,十分可悲。

一个城邦作为一个社会团体,总应该尽可能由相同的人们所组成。

平等会带来友谊——就一个城邦来说,惟有以中产阶级为基础才能组成最好的政体。由于上面提出的理由(中产者天然中庸),最好的政治团体也必须由中产阶级来执掌政权。

两极分化、贫富悬殊的社会,既不容易稳定,又不合乎正义。所以民主之后,我们要打造一个中产阶级社会,力争使中产人口占据绝大多数。

毋庸讳言,推进民主的动力并不一定是中产阶级。一切官僚特权阶级之外的人士:穷人、富人、不穷不富的人——所谓“人民”,都可能向往民主,追求民主;官僚特权阶级内部的仁人志士,同样可能成为民主的急先锋,法国就有不少自由派贵族参加大革命。

从长远看,英国和法国的革命都不能叫做“资产阶级革命”,因为现在的整个欧洲几乎已是民主社会主义的一统天下,是一个人人有保障,生活无忧无虑的均富社会。

英国革命照亮了欧洲;法国革命照亮了世界(在欧洲大部分地区推行《法国民法典》,取消封建特权,使民主、自由、平等的理想传遍世界);更加伟大的革命,则会震动整个宇宙,使人类历史完全明晰。

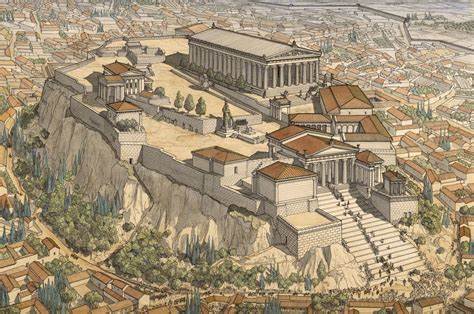

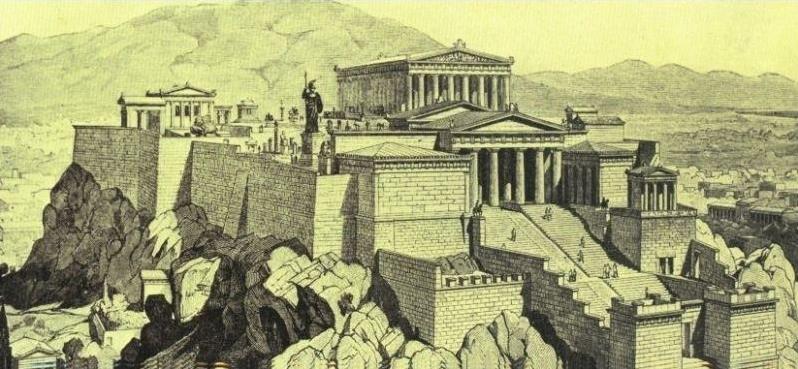

古希腊建筑:

共和体制

亚氏推崇混合均衡的共和政体,认为这种政体混合了寡头和平民政体的性能,强调政府的公共性、为所有公民的利益服务,加之自由公正的抽签选举,政体之中允为第一。

专政之邦,很难说是什么“共和国”。“共和国”是公共的,既不属于私人,也不属于某一政党,某一阶级。“共和国”的议员和各级行政人员,都是由自由公正的选举产生,不能指定、不能下派,更不能搞代际传递和家族世袭。

现代共和国较之古典共和国,遵循人民主权原则,采用正式的多党竞争制度,剔除了奴隶和妇女不能参政的陋规,强调基本人权,分权制衡,普遍有成文宪法,已经规定了具体的政府形式,给政府划定了不可逾越的界限,已经有了个人自由而不是城邦利益高于一切的明确观念。——采用“代议制”而摈弃“人民大会”应该是一种倒退,盖因幅员广大,不得已也。

法治包含两重意义:已成立的法律获得普遍的服从,而大家所服从的法律又是良好的。他认为邦国虽有良法,要是人民不能全都遵循,仍然不能实现法治。

要是有《宪法》却从来就不打算施行,甚至天天猛批“宪政”,当然更不可能实现法治。

一切政体都有三个要素,作为构成的基础,一为议事机能;二为行政机能;三为审判(司法)机能。

议事机能具有最高权力;可以决定和平与战争,结盟与解盟;制订法律,决定死刑、放逐和没收,听取行政人员的报告;决定行政人员的选任以及任期终审等等。

机构有公民大会和议事会。

议事会在雅典共有议员五百人,由全体公民抽签轮番担任,主要是为公民大会预先准备议案,出席公民大会的贫民有了津贴以后,议事会就失去了大部分作用,往往废弃。

希腊各邦或者把一切事项(案件)交给全体公民审议,加以裁决;或者把一些事项交给某些公民(往往是全体公民分批轮番)加以裁决——这是狭小城邦范围内的“直接民主制”,与“代议民主”不一样。

行政人员或由选举或由拈阄法任命,任用是公开的,抽签是人人机会相等。由“选举”来抉择则较有才能或较为著名的人机会更多。以雅典为例,除了将军和其它要职外,一般行政人员都以抽签轮番担任为常法。但各人受职以前须经“考验”,在任职期间须行“信任投票”,任职期终须经“政绩审查”。任期或为六个月;或为一年;或更长。有的可以连任,有的只许受任一次。

与现在不同,各个行政机构的人员往往只能对一切政事预先有所研究而提供意见,不能径自施行。裁决的权力则交给全体公民。

与现代宪政不一样,极端的平民政体、执掌最高权力的平民甚至可以凌驾于法律之上。“公民大会”包揽了邦内一切政事,甚至连“议事会”也等同于虚设,这是希腊人在政治上尚不成熟的表现。

亚氏所述是根据希腊各城邦的政法制度:其“议事机能”有异于现代的“立法权”,乃是胡子眉毛一把抓,大包大揽。

“执政机能”虽有行政职司,上面还有公民大会和议事会,由公民陪审员公决曲直的群众法庭,也有异于现代由常任法官治狱断案的法庭。

虽然如此,“三权分立”的思想在亚氏那里却已经有了雏形。

希腊各邦境地狭小,一般史籍都不提及中央政府和地区管辖的层级制度,但中央集权和地方自治的观念,那时也已见端倪。

希腊服饰:

亚氏认为,可以假定在创始各种政体时,人们都在企求正义(公道)。

譬如,平民政体的建国观念就认为,大家既然一样且平等地生为自由人,就应该在各方面全都绝对平等。寡头政体的建国观念则认为人们要是在某一方面不平等,特长突出,就应该在任何方面都不平等。平民们要求平等地分享一切权利;寡头们则要求在所有方面必须逾越他人。——两者各自坚持其正义,于是就会发生暴乱或革命。所有这些内讧,都常常以“不平等”为发难的原因。

希腊城邦公民原来可以在公民大会中结党,要求改变政体,但实际上党派斗争常常超越议会辩论而诉之于武力,导致革命。革命是推翻现行体制;改革则是体制内的修改。

从专制走向民主,从等级制走向人人平等几乎总会发生一场革命,如法国大革命。

革命有种种原因:如对私利,对名位(荣誉)有不平之心,受到当局的凌辱而怀愤恨。执政人员轻薄无能,措施失当:贪污舞弊,疏忽懈怠,遭致人心厌弃;社会变迁导致某阶级的人数大幅增多或减少。政治派别之间力量对比剧变,强弱失衡。

如雅典在波斯战争中,元老院卓著勋绩,他们把持国政——这就渐趋于“寡头政治”。继而时易势迁,大多数征自平民的海军获胜于萨拉米斯,“平民主义”遂大为兴盛。伯罗奔尼撒战争期间,雅典陆军屡败,城邦全民皆兵。贵要阶级悉数出征,大批阵亡,平民相形之下成为绝对多数,民主势力亦再一次扩张。叙拉古城邦在抗御雅典入侵的战争中,其胜利有赖于平民的武力,平民派由是便进而转变当时的“共和政体”为“平民政体”。——富户人数增加,往往就会发生相反的转变。

平等与权利

所谓平等有两类,一类为其数相等,另一类为比值相等。“数量相等”是所有人所得相等;“比值相等”的意义则是根据各人的真价值,按比例分配与之相称的事物。亚氏以为,在某些方面应该追求数量平等,而在另一些方面则应追求比值平等。

譬如,现在政治权利的分配,在民主国家大致平等;财富的分配,就主要依靠市场竞争决定。绝对平均,大家也就没有动力了。

不仅如此,有些平等还会变成不平等:

一个开国的伟大政治家执掌权柄,也许会被所有人认可。

他的后嗣并无卓异的才德,泯然众人矣,还要窃据王位,东施效颦,既举止傲慢又贪婪自肥,人民大众就会议论纷纭,怒火中烧。

不仅会指摘他那些不称职的官员,而且进一步也必批评授权给那些贪官污吏的政体。

两者相比,平民政体较少发生内讧——平民派内部不致吵闹,至少是没有值得记载的吵闹。平民政体比较接近共和政体,而共和政体,以中产阶级为基础,乃是最为稳定的。在寡头政体就不一样,寡头党派和平民党派间可以因故相斗,寡头党派内部也可以自相倾轧——分裂就必然归于衰亡。执政团体间自相倾轧,但求压制异己,有人便会不惜装扮成平民英雄的姿态,不择手段,以求一逞;有时另一些执政者抱有平等思想,会投向平民群众而与之合力发难。寡头政体因为暴虐过甚,而为统治团体内部反对暴政的成员所推翻,也是常有的事……总而言之,无论在战时或平时,寡头政体都可能发生政变,往往都需要借力于平民大众。实际上都很有可能捣毁自己的政体。

在寡头政体中,倘使一邦的人民在有些人陷于赤贫时,另些人却愈益饶富,也会导致祸患。当没有政治权利的人们日益增多时,他们感觉到自己强盛,更会对统治阶级萌生轻蔑的意想。

——满地干柴之际,一个勇士登高一呼,就可能领导平民推翻寡头政体。如果寡头们陷于分裂,还会事半功倍。

叶利钦,就是投向平民群众而与之合力发难的一例;装扮成的平民“英雄”,我们不久前在中国已经看到。闹剧上演后,喜剧也会接踵而至。

在古代,如果群众领袖兼任将军,平民政体就会被篡窃而转为僭主政体。大多数古代的僭主起先都曾经是群众领袖(平民英雄),近世平民英雄(演讲家)谄谀群众,平民的权威就往往被高捧到法律的权威之上。大势所趋,僭主不久就会出现。

古往今来,“平民政体”被篡改为“僭主政体”的事例极多,夏王朝就是这样产生的,希特勒也是这样上台的。

坚守宪法,权力制衡,岂可轻忽耶?

行政职权

亚氏认为,把行政职权分散到多种机构,而且不使久任,执政者就不能长期专揽权力,造成个人势力。

譬如长期任职的将军就容易发展出寡头势力,变成僭主。

最好是限制职官的任期为六个月,使同等的人们能够更番为官,短期执政为害总没有长期执政那么大。——寡头和平民政体变为僭主政体,大抵是由于权力长期寄托于某些人的缘故。

长期执政危害巨大。永远的执政党,最后一定会堕落成黑帮,已经被历史证明。

贵族政体以及共和政体倾覆的主要原因,是由于它们偏离了建国时的正义。

如果不能对组成城邦的各个要素作适当的调和,两者都不能免于危亡。

最好的制度也会僵化,与时俱进,经常改革、调整是绝对必要的。

我们应该记住,一切欺蒙人民的方法都不足置信。凡是政治安定的城邦,其官员一定以正义(公道)待人,和衷共济,具有朴素的平等观念。

以诈立国,失去公信力的国家,岌岌可危。在国民党中统官员的记述中,一位官员说,国民党在抗战之前,共产党在建国之前极得民心,始末对照,感慨良多。

一个政体会由于迫近危难,而大为振作。所以执政的人应该深谋远虑,居安思危,使全邦人民常常处于戒备状态。

为政最重要的一个规律是:一切政体都应订立法制并安排它的经济体系,使执政和属官不能假借公职,营求私利。

在寡头政体方面,对于贪污问题更加应该注意。——群众对自己不得担任公职,不一定感觉懊恼,他们甚至乐于不问公务,专管家业;但一听到公务人员正在侵蚀公款,他们就深恶痛绝;感觉自己在名利两方面都有所损失。

独断的统治者们,总是名位煊赫而又富于资财;而“名、利”两者,恰正是人人的大欲。名利双收的寡头们激起革命只是时间问题,革命的锋芒有时直接指向君主的人身(2011年被爆菊的卡扎菲,就是一例)。

原铁道部部长刘志军,受贿约6000万元人民币,其房产有374套,价值超过8亿元人民币,也是其中一例。

2013年1月,胡耀邦长子胡德平在新浪微博坦言:“所有的媒体都充满谎言!没有一句真话,到处吹嘘歌功颂德,官员96%贪污、包二奶。”——既垄断政治权力,又腐败不堪,人民岂能不怒火冲天?

当官不能赚钱,穷人因为公职无利可图,便会宁愿放弃从政。富户既不需公款来维持生活,就可以接受名位而为城邦克尽义务。

希腊古代城邦的公职,是无薪给的。“赚钱不当官,当官不赚钱”,亦是现代民主国家的通例。

美国劳工部华裔副部长莫天成曾说:“在美国,很多人都是亏本做官,经济负担很重。虽然如此,绝大部分美国高官在任期间都守纪守法,并不敢贪赃枉法,而是都想尽办法做好官……”

平民政体和寡头政体

平民政体,应该保护富室。不使他们的产业被瓜分;寡头政体,应认真注意穷人的利益,不让富户侵凌穷人。

在贫富之间都要力求平等,甚至应该让政治权利较小的阶级——在平民政体中让富室,在寡头政体中让平民——稍占优先。

过激的法律,往往企图消灭富户或排除平民群众。平民政体和寡头政体中的政治家们对这些失于计虑,往往铸成错误。

政体保全的重要办法在于保证一邦之内愿意维持这一政体的人数超过不愿意的人数——政府应该得到多数人的拥护。

亚氏的政治体系本来就是一个道德体系,凡所论证,于是否“合法”之外,必先推求其是否“合乎正义”。

当代中国,拥护现行政体与反对这一政体的人,哪一种占多数?一投票即可见分晓。

中国前三十年,力求消灭富户;后三十年,则力求排除平民(于政权之外),法律之过激,非常明显。几位相关领导人之失于计虑,亦属无可讳言。

在群众意志超越法律权威的平民政体(平民主政)中,平民英雄们应该随时出而为富户辩护。在寡头政体(富人或者才士主政)中,寡头们应随时为穷人的利益辩护。要按照政体的精神教育公民,才能长治久安。

中国未来的共和政体接近“平民政体”,在税富济贫的同时,也要保护富人的合法权益,不能杀鸡取卵、竭泽而渔。

亚氏指出:平民政体具有两个特别的观念:其一为“主权属于多数”,另一为“个人自由”。平民主义者先假定了正义(公道)在于“平等”。进而又认为平等就是至高无上的民意;最后则说“自由和平等”就是“人人各行其意愿”。这种极端形式的平民政体中人,各自放纵于随心所欲的生活,弄得城邦混乱不堪。

他认为,公民们都应遵守一邦所定的生活规则,行为有所约束。“自由”的边界是法律所许可的范围。法律不应该被看作和自由相对的奴役,法律毋宁说是拯救。

法以自由为最高价值,法律必须保障自由。

“法典是人民自由的圣经”,“宪法是一张写着公民权利的纸”,没有自由,法律就是一副枷锁。

但秩序是法的基础价值,没有秩序,自由、正义等高阶法的价值,根本无从实现。当我们在街头随时可能被抢被杀时,我们一定会唾弃那种抽象而绝对的所谓“自由”。——丛林之中没有自由,只有弱肉强食。

君主政体具有贵族政体的性质。僭政则为寡头和平民两政体的极端形式的复合;兼备了那两者的偏差和过失,它比任何其它统治制度都更加有害于它的人民。

僭主出身于平民群众,初兴时,都装扮成平民的保护人。登位后却害怕平民群众,不让他们获得武器,卫队往往都是外籍雇佣军。在僭政中,肆无忌惮的凌辱他人和没收他人的财产是最严重的不公道,最容易激起反抗。

僭主与因功业而登王位的贤王并不一样。贤王倚重善德,不图私利,但求声名永垂。

强拆是最严重的不公道;剥夺选举权与被选举权,也是严重的凌辱。

在民智已开的信息时代,激起反抗实属必然。

贤王之中,居鲁士被称为波斯人的“解放者”,华盛顿和玻利瓦尔都是解放者,孙中山把中国人从臣民变成了公民,也是一位解放者。

解放者是真正的人民英雄,与僭主不可同日而语。