伊比鸠鲁总结他的哲学为四句话:“神不足惧,死不足忧,祸苦易忍,福乐易求”。

伊壁鸠鲁哲学来自哪里?

——伊壁鸠鲁本人强调自己的独创性,强调自己是自学成才,早年就富于独立思想和批判精神,自己的哲学别出心裁,不依前辙,戞戞独造,横空出世。

然而,伊壁鸠鲁哲学诞生于希腊哲学越过了最高峰之后,希腊哲学已经发达了二百多年,前辈贤哲早已灿若群星。

说自己独辟蹊径,独树一帜,自出机轴,自我作古,恐怕是没有人会相信。

伊壁鸠鲁骂自己的哲学老师瑙西芬尼(Nausiphanes)为“海蜇”“骗子”,称柏拉图的弟子是“拍狄奥尼苏斯的马屁的人”,亚里士多德是个浪子,普罗太戈拉只是个给德谟克利特拎皮包的,赫拉克利特是个制造混乱者,德谟克利特是个瞎说的二道贩子,犬儒派是希腊的敌人,而怀疑论者皮罗则是个无知的乡巴佬……对前人鲜有好评。

伊壁鸠鲁的敌人斯多葛派则认为:

伊壁鸠鲁所宣讲的原子论和快乐主义哲学并非什么新鲜货色,无非是剽窃德谟克里特和昔勒尼派的结果。

后来的思想家很多也持这一主张。有人问西塞罗(公元前106年 - 前43年):“在伊壁鸠鲁的物理学中究竟有什么东西不是属于德谟克利特的呢?伊壁鸠鲁诚然改变了一些地方,但大部分是重复德谟克利特的话。”

西塞罗自己也说:“凡是他(伊壁鸠鲁)修改了的地方,他都损害了原意,而他所遵循的东西完全是属于德谟克利特的。”

“伊壁鸠鲁在他特别夸耀的物理学中,完全是一个门外汉,其中大部分是属于德谟克利特的;在伊壁鸠鲁离开德谟克利特的地方,在他想加以改进的地方,恰好就是他损害了和败坏了德谟克利特的地方。

……只有在他遵循德谟克利特的地方,他才照例没有弄错。”

普卢塔克(约46 - 119年)依次将伊壁鸠鲁同德谟克利特、恩培多克勒、巴门尼德、柏拉图、苏格拉底、斯蒂尔蓬、昔勒尼派和学院派加以比较,他的结论是:“伊壁鸠鲁从整个希腊哲学里吸收的是错误的东西,而对其中真正的东西他并不理解。”

他在《论信从伊壁鸠鲁不可能有幸福的生活》一文中说:“伊壁鸠鲁派的这种学说消除恐惧和迷信,但却不能给人以快乐和众神的恩惠。”

近代作家的意见也大体相同。莱布尼茨就说:“我们关于这个伟大人物(德谟克利特)所知道的东西,几乎只是伊壁鸠鲁从他那里抄袭来的,而伊壁鸠鲁又往往不能从他那里抄袭到最好的东西。”

许多人,尤其是倾向无神的人士则为伊壁鸠鲁辩护。除了卢克莱修,大概数狄德罗和马克思态度最为激烈。

狄德罗说:伊壁鸠鲁“是唯一知道怎样协调自己的道德信念与他所了解的人类真正的快乐,以及他的自然欲望与要求的人。为此,他在过去和未来都会有一大批门徒。一个人可以成为一个斯多葛主义者,但任何人天生就是一个伊壁鸠鲁主义者……”

“可鄙的犬儒主义者(斯多葛派)不遗余力地散布这种偏见,使之如此流行,以致我们不得不指出,享乐主义者是少见的名声最坏而品德高尚的人。”

“人们认为他(伊壁鸠鲁)是淫逸行为的辩护人”,“而他在生活中却始终行为高尚,特别是能够做到自我克制。”

马克思的辩护更是连篇累牍,义愤填膺,我们把它放在了后面。

从目前掌握的资料看,伊壁鸠鲁哲学的确有一大部分属于独创,但来自前人或同代人的思想或启发亦不在少数。

我们知道,除了柏拉图、苏格拉底还影响了所谓的“小苏格拉底派”——包括犬儒学派、昔兰尼学派、麦加拉学派。

伊壁鸠鲁的伦理哲学,有一部分显然来自昔兰尼学派的创始人亚里斯提卜(Aristippos或译阿瑞斯提普斯,约公元前435 - 前356年)。

亚里斯提卜

亚里斯提卜是苏格拉底(前公元469 - 前399年)的弟子,据说是最早的享乐主义者,第一个提出了幸福就是追求感官的快乐。

亚里斯提卜,公元前435年出生于利比亚著名古城昔兰尼,早年就学于伯里克利的至友智者派(诡辩学派)大师普罗塔哥拉。

Aristippos或译阿瑞斯提普斯,约公元前435 - 前356年

普罗塔哥拉是个怀疑论者,他说:“人是万物的尺度,是存在的事物存在的尺度,也是不存在的事物不存在的尺度”。

“关于神,我无法知道他们存在还是不存在,因为有许多障碍使我们得不到这种知识,一则这个问题暧昧不明,再则人生是短促的。”

亚里斯提卜约前416年来到雅典,师从苏格拉底,与柏拉图成了同门。他曾到过叙拉古宫廷,也曾在希腊各地执教。后来返回故乡,创立了学派。亚里斯提卜认为感觉是真与善的标准,在认识论方面,我们只能依靠感觉,虽然感觉也未必真正靠得住;他把苏格拉底的至善解释为快乐,声称感官快乐和个人享受是人生所追求的唯一目的,伦理学也就是求得最大快乐的知识。

他认为寻求肉体感官快乐是人的本性,甚至是人的天职。德行之所以有价值,就在于它能给人带来幸福。

他教导学生说:人生的目标是通过适当的方法掌控逆境和顺境来使自身适应环境,从而获得快乐。

“他说,生活的目的就是最佳地去享受身体上的快乐,幸福就是快乐享受的总和……在他看来,既然存在着要求,那就有权去满足这种要求,从而实现人生的目的——享乐。”(《名哲言行录》)

过去的快乐已无法追回,未来的快乐虚无飘渺,所以我们应当努力追求当下的肉体快乐。为求得肉体的快乐可以不择手段。但他也主张对快乐要加以理性的控制,强调“要能主宰快乐,而不为快乐所主宰。”

亚里斯提卜留下的名言是:“能够摄取必要营养的人要比吃得多的人更健康,同样地,真正的学者往往不是读了很多书的人,而是读了有用的书的人”。

亚里斯提卜英俊潇洒,风度翩翩,谈吐隽永,机灵变诈,左右逢源,到处都吃得开。他不惮侍奉暴君,也不怕趋附富豪。有人问他为什么哲学家常到有钱人家去串门,而有钱人却不常去找哲学家,他的回答是:“因为哲学家明白自己需要什么,而有钱人却不清楚。”

赚到了大钱之后,他把金钱挥霍在美食、锦衣、豪宅、美女之上。有人谴责他,说他和娼妓姘居,他说他并不在乎住别人住过的房子或开别人开过的船。

他的姘妇对他说:“我有了你的孩子。”他说“既然在走过一处丛林后你无法说出是哪棵荆棘刮到了你,你怎敢确定那孩子一定是我的?”——亚里斯提卜毕竟是哲学家,不论贫富顺逆他都能同样泰然自若,不动声色,虽然他从不讳言自己嫌贫爱富。

他主张快乐才是至善,其余的一切东西,包括美德与哲学在内,都应该以其所能带来快乐之多寡来评定。

我们未必能分辨事物的真假,我们能直接确切知晓的只是自己的感觉;因此智慧并非依靠追寻抽象的真理所能获得,而是由感官的快乐而来。

只有目前才是真实的,智者不愿放弃眼前的好处而把希望寄托于不可逆料的未来。生活的艺术就在抓住每一个从你眼前经过的快乐,并尽可能充分利用。

享受快乐却又不为快乐所奴役,能谨慎地分别什么有害,什么无害的人,就是真正的哲学家。

——伊壁鸠鲁所谓“凡有生命的东西,生来就追求快乐并把快乐当作至善来享受;而把痛苦当作极恶加以摒弃,并竭力避开它”,简直就像是昔兰尼学派理论的翻版。

但仔细踏勘,我们还是会发现,伊壁鸠鲁与亚里斯提卜虽然相近,却也有相当大的区别。

后者认为快乐只是动态的,不包括静态的快乐;伊壁鸠鲁则同时承认二者,并强调后者。

昔勒尼派主张人应当不断地追求享乐和刺激,追求肉体快感,这种追求没有止境;伊壁鸠鲁则虽然并不拒绝肉体的快乐,但基本上却不赞成纵欲和奢侈。他的快乐更偏重于精神的无拘无束,心灵的无限自由,认为精神的快乐要高于肉体的享受。

伊壁鸠鲁本人说过:

命运对哲人的支配有限, 最重大的事情由哲人按自己的想法和判断来解决。“一个献身哲学的人,不须长久等待,他立即就会变得自由。因为哲学服务本身就是自由。”

——概而言之:伊壁鸠鲁学派对昔兰尼学派既有继承,也有发展。

哲学家皮罗

我们在首页已经说过:对伊壁鸠鲁(前341年 - 前270年)哲学的形成贡献巨大的人士,还有“怀疑主义”哲学家皮罗。

希腊化世界新的哲学的第一个产物就是皮罗(皮浪)(Pyrrho,前365 - 前270年)的“怀疑主义”,皮罗被认为是那个希腊和西方古代历史大转折时期最重要的思想家之一,有人把他比作了苏格拉底。

皮罗大致与伊壁鸠鲁一并逝世,但比伊壁鸠鲁早生了二十多年。

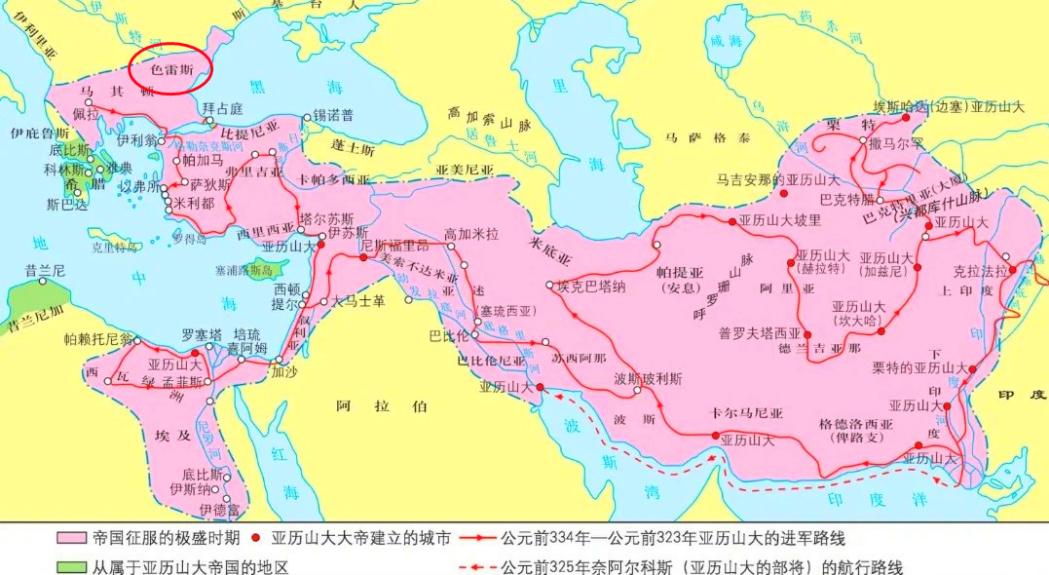

他出生于希腊城邦爱里斯,早年做过画匠,后改学哲学,跟人学习“辩证法”,嗣后追随德谟克利特的二传弟子,亚历山大大帝的宫廷哲学家阿那克萨库斯。

在伊壁鸠鲁还是一个孩子的时候(8 - 18岁),皮罗与阿那克萨库斯作伴,随着亚历山大的东征大军漫游世界,一直走到了遥远的印度。

他与波斯的僧侣,与印度的裸体智者都有过很深的思想交流,他的许多思想显然来自印度。

我猜,所谓“裸体智者”,可能是耆那教天衣派信徒,也可能不是,因为裸体之风据说在耆那教和佛教出现之前已经盛极一时。据说早在吠陀哲学产生之前,印度就有了裸体的修行者(所谓“Sannyasin”)。裸体不光是为了表示自己对于世俗一无所求,而且是为了表示自己灵魂的纯净无暇。印度现在约有苦行僧400至500万人,其中有些人依然一丝不挂。

印度哲学的共同特征是怀疑现象世界的真实性,但往往肯定现象背后,摩耶之幕背后,用天眼、佛眼可以窥见的本体世界。

(摩耶:梵文原文MaJa,意为虚假、欺骗—— “这是摩耶,是欺骗之神的沙幔,蒙蔽着凡人的眼睛而使他们看见这样一个世界,既不能说它存在,又不能说它不存在”)

皮罗接触到印度哲学之后,思想突飞猛进。回国后,他开始教授“怀疑主义”,教导人们要怀疑一切。

皮罗否定了以往所有的哲学体系,认为它们都是没有基础的纯粹武断,属于胡说八道。虽然他招致了希腊哲学家们的一致攻击,却也因此名声大噪。后来许多人对他很敬重,据说就是看在他的面子上,城邦通过了一项法令,让所有从事哲学的人可以免税。

希腊哲学历来对感官有所怀疑,如苏格拉底自称一无所知;柏拉图认为看不见的理念更真实;高尔吉亚认为无物存在,即使有某物存在,我们也无法认识它;再加上印度哲学,皮罗主义自然是如虎添翼,进而走火入魔。除了对感官的怀疑,又加添上了对道德对逻辑的怀疑。

皮罗并不否认感官印象与现象的存在,因为这是无法反驳的,触目皆是,举手可知。但他否认现象的真实性和我们关于现象所做的判断。他认为我们不能说现象是什么,只能说它显得是什么或看来是什么。例如,蜜对我们显得是甜的,“但它本质上是否也是甜的,我们认为是一件可疑的事情”。事物没有一成不变的本质,时时刻刻变动不居,无从把握,这种理论似乎是来自佛教。

皮罗坚持认为没有什么东西是真实的。因此在伦理方面,他否认事物有美或丑,公正或不公正的区别。

他认为只是风俗和习惯在指导着人们的行为,因为任何命题都有一个对等的反命题与它对立,二者都有同样的价值和效力(康德二律背反出于此)。

为了避免独断,他决定保持沉默,坚持不发表任何意见。也不作任何反应,以免引起无谓的争执,引起烦恼。他说:“最高的善就是不做任何判断,随着这种态度而来的就是灵魂的安宁”。——他比伊壁鸠鲁更早的提出了灵魂的安宁就是幸福的理论。

从原理上讲,不作判断,天君泰然,对一切无动于衷,万物不能撄心,的确可以平心静气,保持灵魂的宁谧。

皮浪成了大哲学家,他在任何时候都镇定自若,永远“不动心”。拉尔修在传记中说,皮罗不关心任何事物,也不避免任何事物,对于像车祸、摔倒、被狗咬之类的危险无动于衷。

有一次,他的朋友跌入泥坑,他径直走过,没有出手相助。

又有一次在海上遇到风浪,别人都惊慌失措,他却若无其事,指着船上一头正在进食的猪说,“哲人就应该这样”。皮罗的一个好朋友不得不随时紧跟其后,为他排雷。

皮罗喜爱离世独处,因为他有一次听到印度裸体智者批评他的老师阿那克萨库斯说,只要你还在宫廷里伺候君王,就决不能分辨或者教导别人什么是善。

皮罗的“不动心”可以分两种:一是消极的不作为,没有思想,没有感情冲动;二是随遇而安。与伊壁鸠鲁的生活方式相差无几,的确比较高杆。

如果硬要挑剔,我们可以说:皮罗学会了怀疑现象世界,却棋差一着,没有学会印度人的透过世界看本质。

皮罗主义的追随者爱那西德谟(Ainesidemos)对于怀疑主义哲学提出了十条论证:

(1)不同生物由于构造不同会对同一对象产生不同的表象和感觉,因而感觉决定了有关性质的表象。表象因感觉的差异而不同,并不具有固定性。譬如同一个对象,在狗、鱼、人和蝗虫看来很可能大小不等,形状不同。猪喜欢在臭泥坑里打滚,狗认为屎是香的,燕子爱吃蚊虫,人则不会以此为乐。人的嗅觉不如狗,视觉不如鹰。那么谁更正确或更值得信赖?

(2)人们的感觉和身体状况互有差异,同一个事物对一个人这样,对另一个人可能那样。因而对象不是客观的。譬如同样的事情使有些人恐怖,却给另一些人以愉快。某些人选取的正是另一些人躲避的,价值判断往往主观,应该以谁为准?

(3)各种感官之间构造互有差异,因此他们是互相矛盾的,不同感官以不同方式感知不同事物。譬如一张画在眼睛看是立体的,用手摸却是平的。蜂蜜使舌头觉得愉快,眼睛看它则无此感觉。感官所接受的每种现象似乎都是复合的,如苹果似乎是光滑的、香气扑鼻的、甜的、黄红色的。如果我们的感觉器官同现有的不同,我们对苹果的感觉显然就不会和现在一样。那么苹果的真正性质究竟是什么?

(4)主体因自身内部的不同状况变化会产生各种差异。比如色盲者看到的颜色与正常人可以是不同的。恋爱中的人会把丑陋的情人认作天仙。把腥臊的液体当做甘露。同样的食物在饿时吃着很香,饱了再吃就没味了。那么我们究竟应该相信怎样的判断为真呢?

(5)由于位置、距离和地点的不同,事物也会呈现出不同的面貌。例子太多了,不胜枚举。

(6)没有一个事物能脱离其他事物单独进入感官,而事物与别的东西一经混杂就会发生变化。例子也是不胜枚举。

(7)许多事物由于互相结合,由会呈现出不同的形状。物理上、化学上的例子同样不胜枚举。

(8)事物都是相对的,因而我们的知识也是相对的,最好保留意见,不做判断。例子还是不胜枚举。爱因斯坦甚至告诉我们,连时间空间都是相对的,遑论其他?

(9)事物的常见或罕见,也同样能改变对事物的判断。罕见的东西总是比常见的东西受到更大的重视。如果黄金多如石头它就会大大贬值。粮食在饥荒年斗米百金,平时就不怎么值钱。水在沙漠里比油贵的多,等等等等。

(10)伦理、风俗、习惯与法律也是多种多样的。这个地方认为是公正的,那个地方会认为是不公正的。在《论法的精神》中,孟德斯鸠就提出了许许多多例证,可以参考。

皮浪主义的另一个代表阿格利帕(Agrippa)则补充了五条论证:

(1)意见分歧。各种哲学观点错综复杂、互相冲突足以证明理论是靠不住的。

(2)推理无穷。为了证明某个命题而提出的证据,本身又需要根据,根据的根据还需要根据,以致无穷。

(3)一切相对。所以判断的对象都是一方面与判断的主体相关,另一方面又与别的事物相关,而不是独立的存在。

(4)公设武断。独断论为了避免无穷后退,就设定某个东西作为体系的基本原则,但对这个原则的真实性却不加证明。

(5)循环论证。证明别的事物的事物自身又要靠被证明者来证明,陷入了恶性循环从而难于自圆其说。

——可以看见,哲学的所有基本问题,早在古希腊就已经被提出来了。许多近代现代的哲学家不过是在抄袭前人,哗众取宠,欺世盗名而已。

据第欧根尼·拉尔修说,伊壁鸠鲁十分赞扬皮罗遗世独立的生活方式,在科罗封生活十年期间,常常向老师瑙西芬尼询问有关皮罗的故事。瑙西芬尼年轻时是皮罗的粉丝,他在各种场合时常说,我们在生活气质上应该仿效皮罗,但不是在学说方面。

伊壁鸠鲁把获得平静作为最高的伦理境界,一般认为是就从皮罗而来,而皮罗的这一思想显然是印度人的。

——众所周知,“不生不灭,彻底解脱,涅盘寂静”乃是印度几乎所有宗教和哲学学派的根本追求。

伊壁鸠鲁不懂得其中的内涵,生搬硬套,其实已经闹出了笑话。幸好西方一般哲学史家不大懂印度哲学,似乎还没有觉察到这一点,许多人只是觉得伊壁鸠鲁以平静为伦理最高鹄的那种想法,甚是奇特。

印度人的“寂静”是“得道”,是梵我一如,是人体场与宇宙真空场融为一体。这是深入禅定的结果,是修行的最高成就。这种境界绝不仅仅是“精神”上的、心理上的,内涵远非那样简单。

而伊壁鸠鲁的宁静却仅仅是自我调适的成功,根本没有可能达到他所谓“酥麻般的狂喜境界”——那其实是对高深定境感受的表述。如果我的估计不差,伊壁鸠鲁这句形容词十有八九也是舶来品。

皮罗主义者说:我们生活在现象之中,不宜固持教条。

皮罗的弟子蒂孟说:“一个人无论到哪里,遇到的都是现象。”“现象永远是有效的”。

现象仅仅是出现,它背后到底有什么可能根本无法确定,这与伊壁鸠鲁的立场完全一致。

伊壁鸠鲁怀疑神的存在,怀疑神干预世界的说法,怀疑轮回转世的理论,否定以往的各种哲学,反对抽象的理性,反对对现象过分拷问,甚至反对怀疑论本身,不能不说是受了皮罗的极大影响。他所谓“没有什么能否定感觉”,与怀疑论者肯定现象简直是一个口吻。

有人说,皮罗的哲学是不彻底的佛学唯物观。在佛教理论中,人生而“无明”,故妄想执著,视虚幻世界为实有,这一点与皮浪对客观世界真实性的怀疑颇为一致。

皮罗主张的“宁静”,就是佛教的“静寂涅磐”的向西移植。但佛教是通过苦修来达到寂灭,可以超出三界;而皮罗主义者则通过“不去想”来免除烦恼,只能应付眼前,二者在层次上仍然有很大差距。

网上有学者说,老子的“无为”与皮罗的“不作任何判断”如出一辙,而且两人都主张清心寡欲,不计较善恶得失,媸妍美丑;无所谓光荣不光荣,正当不正当。许多地方颇为类似。老子说:“我愚人之心也哉!俗人昭昭,我独昏昏。俗人察察,我独闷闷。澹兮其若海;飂兮若无止。圣人离形去智,同于大道。成败不系于心,荣辱不劳其神,哀乐不能入,是非不能挠”,无思无欲,无求无执,永远怡然自得的境界与皮罗的不动心状态非常相似。

他与老子远隔千山万水,对世界的认识却是如此的相似,也许就是所谓的英雄所见略同吧?

——可惜在物欲横流,浮躁喧嚣的现代社会,我们既不能不计荣辱,也不能不动心,早已远离了大道。

“怀疑主义”并不仅仅是乱世之中,价值体系遭到破坏,人们无所适从,悲观厌世的反映。它也是哲学思维趋于圆熟的必然结果,是对故往独断论的合乎逻辑的反思。

现代科学已经证明:我们不能过分信任自己的感官(眼耳口鼻舌身)和个人经验,显微镜和望远镜已经否定了许多所谓常识。

佛祖则在希腊怀疑论产生之前已经告诉我们:“慎莫信汝意,汝意不可信;得阿罗汉已。乃可信汝意”。——凡夫的知见基本都是不正确的,在我们自己没有证得阿罗汉果之前,都是妄心做主,搀杂了太多的主观成分,所见多是颠倒。

事实上,一切物理测量,不管使用多么精密的仪器,误差永远存在;一切认识,包括神的认识都具有主观性。离开主体来谈完全客观的知识,根本就是不可能的。

如果我们说上帝的认识即是真理,我们就只能看其他神祇或生命的哪一种认识能够更加接近客体,可以无穷地逼近真理,逼近上帝的认识。

—— “真”与“假”其实有许多层次:

相对阿罗汉,凡夫的认识是假;

相对菩萨,阿罗汉的认识是假;

相对佛祖,菩萨的认识是假;

相对法身上帝,可能一般佛祖的认识还是假——层层递进,直至真理。

欧美思想家对怀疑主义颇感棘手,至今不能消化。马克思在批判不可知论时,提出把人的社会实践作为唯物认识论的基础,固然相当高明、相当合理,却还是没有企及印度思想家们的水准。

顺便说一句:

希腊的犬儒派和印度的裸体智者之间也有明显的相似,一般认为犬儒派也是受了印度裸体智者的影响。

第欧根尼身穿破烂不堪的短外套,肩背一个破皮袋子,手里拿根拐杖,风餐露宿,四海为家,人们就说“他象一个印度托钵僧那样以行乞为生”。但印度的托钵僧是在苦行,是在修习禅定,寻求解脱;而第欧根尼只是在寻找精神自由,在本人看来,恐怕同样难免画虎不成之讥。

第欧根尼 让-里奥·杰洛姆(Jean-Léon Gérôme)1860年作

德谟克利特

除了昔兰尼学派和怀疑主义者,对伊壁鸠鲁影响更大的是德谟克利特,他的老师瑙西芬尼就是一个德谟克利特派的原子论者。

德谟克利特(Democritus,希腊文:Δημόκριτος,约公元前460 - 公元前370年或前356年)是古希腊伟大的哲学家,一位百科全书式的学者。

他知识渊愽,在哲学、逻辑学、物理、数学、天文、动植物、医学、心理学、伦理学、教育学、修辞学、军事、艺术等方面都颇有建树,还是一个出色的音乐家、画家、雕塑家和诗人。

他通晓哲学的每一个分支,是古希腊杰出的罕见的全才,在古希腊思想史上地位非常重要,其思想达到了前苏格拉底时期哲学的最顶峰。

德谟克利特出生于古希腊的属地色雷斯的海滨城市阿布德拉,此城在希腊东北方,濒临爱琴海,是一个经济发达,文化丰富的手工业城市,诡辩学派的创始人普罗塔哥拉就是此城之人。

德谟克利特与苏格拉底(前469年 - 前399年)可算是同代人。

德谟克利特活动的岁月,主要是公元前440年之后,即希波战争结束,希腊城邦最为兴旺、科学与学术活动欣欣向荣的伯里克利时代,正是一个伟大时代出现的伟大人物。

德谟克利特家境优裕,父亲是一个富商。他从小就见多识广,深思好学。他跟从的教师,是有学问的波斯术士与加勒底(巴比伦)的星相家。他从他们那里接受了神学和天文学方面的知识,对东方文化兴趣盎然。

他在学习和研究的时候非常专心,经常把自己关在花园里的一间小屋里苦读不辍。据说有一次,他父亲牵走了拴在小屋旁的一头牛去祭祀,他竟没有察觉。

他刻意培养自己的想象力,有时到荒凉的地方去,或者一个人呆在墓地里。

他的学问越积越深,逐渐感到小小的书房已经不足以供他研究了。为了追求真理,他决定外出游学。他和他的两兄弟划分了祖上的家产,各拿一份。德谟克利特分到了最少的那份,100塔兰特现金。“塔兰特”是希腊—罗马的质量单位,一塔兰特大约在20至40千克之间。用作货币单位时,塔兰特是指同重的黄金或白银。按2005年国际市场价格,一金塔兰特价值66万美元,一银塔兰特(按26千克计)价值6500美元。德谟克利特得到的大概是银子,约合65万美元(公元前482年雅典将军特来斯托克利曾说服公民大会,同意将当年阿提卡银矿生产的100塔兰特银子用来建造战舰,可供参考)。

他拿着这笔钱,来到雅典学习哲学,漫游了希腊各地,然后渡过地中海,到达了埃及,他在埃及居住了五年,向那里的数学家学了三年几何。曾在尼罗河的上游逗留,研究过那里的灌溉系统。

他到达了巴比伦平原,向僧侣学习如何观察星辰,推算日食发生的时间,还在波斯结识了众多星相家。

他往南一直走到埃塞俄比亚,往东一直走到印度,曾在印度结识过裸体智者,前后游历长达十几年。

当德谟克利特风尘仆仆回到阿布德拉之时,他已经耗尽了祖上的财产,只得靠兄弟之一的达马修供养度日。于是,有些人便控告他浪费祖产,对族中的事不加理会,把好好的园子变成了杂草丛生的荒地。——原来在这个大商业城市,有一条不允许挥霍祖上财产的法律,犯了这种罪的人,要被剥夺一切权利并被驱逐出城,死后也不得在本土接受葬礼。

德谟克利特遭到了审判,在法庭上,他为自己做了辩护:

“在我同辈的人当中,我漫游了地球的绝大部分,我探索了最遥远的东西;

在我同辈的人当中,我看见了最多的土地和国家,我听见了最多的有学问的人的讲演;

在我同辈的人当中,勾画几何图形并加以证明,没有人能超得过我,就是埃及的所谓土地测量员也未必能超得过我……”

聪慧且能言善辩的德谟克利特在法庭上当众诵读了他的名著——《宇宙大系统》,他的学识和雄辩取得了完全的胜利,他征服了阿布德拉。法庭不仅判他无罪,甚至,还决定以5倍于他“挥霍”掉财产的数字——500塔仑特的报酬,奖赏他的这一部著作。与此同时,把他当成城市的伟人,在世时就给他建立了铜像。

他在阿布德拉担任过执政官,在繁忙的政务之余,他始终没有放弃追求哲学和自然科学知识,在艺术方面也达到了很高的造诣。

有人说,德谟克利特弄瞎了自己的眼睛,目的在于使他的头脑尽可能少地离开思索,恐怕是一种谣传。

在生前,他平等待人、性格开朗,被称为“微笑的哲学家”。逝世时,活了一百多岁高寿的德谟克利特得到了国葬的盛大礼遇。

德谟克利特多才多艺,他的著作涉及许多方面,作品约五十余种,如《小宇宙秩序》、《论自然》、《论人生》等,曾经在希腊世界广为流传。遗憾的是目前大多数都已经散佚,或只剩下零散的残篇了。

在哲学上,德谟克利特仰慕毕达哥拉斯,且受阿那克萨戈拉的影响。他最重要的贡献是继承和发展了老师留基伯的“原子论”。

他指出:

宇宙空间中除了原子和虚空之外,什么都没有。

原子是不可再分的物质微粒。不能毁坏和改变,也不能生产和消灭。

原子在性质上一样,数量无限,但在大小和形式上是多种多样的。

一般说来,原子的体积必定小得难以觉察,因为在我们经验中的万物都是可分的,但也存在例外,“甚至象世界那么大的原子也可能存在”。

原子处于永恒的运动之中,虚空就是其运动场所。

原子的结合和分离是事物变化的原因。一切物体的不同,都是由于构成它们的原子在数量、形状和排列上不同。一切都是由原子运动造成的,没有偶然,只有必然。所有的一切,不论过去的、现在的或将来的,完全已经由必然性所预先注定。

因果法则统治着宇宙,无远弗届(这就是古代的拉普拉斯决定论);不存在自由意志。

宇宙中有无数个世界在不断的生成与灭亡。

人所存在的世界,无非是其中正在变化的一个。

人是宇宙的缩影,是一个小宇宙。

他的原子论,据说是受着水气蒸发以及香味传递等现象推测出来的。

——伊壁鸠鲁接受了德谟克利特的许多思想,但反对其命定论。伊壁鸠鲁说:“被某些人当作万物的主宰的必然性,是不存在的,宁肯说有些事物是偶然的……宁可听信关于神灵的神话,也比当物理学家所说的命运的奴隶要好些。”在这一点上,伊壁鸠鲁显然更高明些。

关于原子大小,则德谟克利特的猜想更接近真相:的确,有些原子甚至比我们的世界更大。

德谟克利特认为原子具有两种特性:体积和形状;伊壁鸠鲁加上了第三种,即重量。一个物体所受引力的大小叫做它的重量,我们已经说过:“万有引力”在宇宙中并非万有,神可以连接引力之绳,也可以割断它。所以在这一回合,事实上是德谟克利特更胜一筹,虽然现代科学还没有认识到这一事实。

他根据原子论来解释各种自然现象,认为是原子的涡漩运动聚成了地球;燃烧的原子变成了各个发光的天体;人和虫豸之类产生的方式一样,都是自然发生,并不是被神创造出来的,也没有什么特别的理由;人的灵魂是由最活跃、最精微的原子构成,原子分离,灵魂也随之消灭。

在德谟克利特看来,时间对于体系没有任何意义,没有任何必要性,可以取消。伊壁鸠鲁则认为衡量运动必需时间,时间不是独立存在的,离开了事物的动和静,人们就不能感觉到时间本身。

德谟克利特认为宇宙间充满了许多神灵,其中有一些是极其巨大的,并且数量如此之多,以至于从外面包围了整个宇宙。他们能抵抗死亡很久,但并非不死,他们能显现并发出声音以向人们预示未来。某种幽灵是和人有接触的,其中有一些行善,有一些作恶。神灵是和天上的火同时形成的。

“最智慧的人,和神比起来,无论在智慧、美丽和其他方面,都像一只猴子”。

“神灵永远给人一切好的东西。他们从来不给人坏的、有害的和无用的东西。是人们自己,由于自己的盲目和无知,去迎接这些坏东西的”。

大陆的许多书籍,把德谟克里特叫做无神论者,近乎于胡说八道。

德谟克里特主张,从事物中不断流溢出来的原子形成了“影像”,而人的感觉和思想就是这种“影像”作用于感官和心灵而产生的。

他还区分了“感性认识”和“理性认识”,认为感性认识是认识的初级阶段,人的感官并不能感知一切事物,例如原子和虚空就不能为感官所认识,当感官在最微小的领域内不能再看、再听、再嗅、再摸的时候,就需要理性认识来帮助。

感性认识是“暧昧的认识”,理性认识才是“真理的认识”。

也许是受了印度哲学的影响,德谟克利特把感性世界看作是主观假象(伊壁鸠鲁则把现象世界看为真实),断言真理对我们是隐蔽的。他说:“说实在的,我们什么也不知道,因为真理隐藏在无底的深渊里”。——这种认识是深刻的,嗣后的所有其他的哲学家几乎都成了这些观点的俘虏。马哲的教科书众口一词把德谟克利特捧为“古希腊杰出的的唯物主义哲学家”,显然是攻其一点不及其余,对德谟克利特许多很重要的思想视而不见。

德谟克利特是古希腊幸福伦理思想的代表。他认为,人的自然本性就是求乐避苦,能求得快乐就是善,反之即是恶。但他所说的快乐并不是低级的感官享乐,而是有节制的、精神上的愉悦;生活的目的是灵魂的安宁。——与印度哲人的理论大同小异。

在政治上他主张民主,他说“平等无论在任何地方都是高贵的”。“在一种民主制度中受穷,也比在专制统治下享受所谓幸福好……一个治理得很好的国家是最可靠的庇护所,其中有着一切。”“法律意在使人们生活得更好”。

他认为不可使国家获得太多的权力,那样会妨碍公共的事业。

第欧根尼·拉尔修说:“不仅在物理学和伦理学,而且在数学和普通教育学科方面,甚至同样在一切艺术领域内,他(即德谟克利特)都掌握了极其完备的知识。”

西塞罗在《论最高的善和恶》中说:“太阳在德谟克利特看来是很大的,因为他是一个有学问的人,并且是对几何学有了完备知识的人”(他在贬斥伊壁鸠鲁所谓太阳很小的猜测)。

据说,柏拉图曾想焚毁他所能收集到的所有德谟克利特的著作;但毕达哥拉斯学派的阿米克拉斯和克莱尼亚斯劝阻了他,说这样做没有什么用处,因为这些著作业已广泛流行。

柏拉图从来不提德谟克利特,甚至当他在某一问题上应当驳斥德谟克利特时,他也不提。很显然,柏拉图懂得,提及德谟克利特势必意味着要和一位最卓越的哲学家进行辩论。——德谟克利特口才极好,蒂孟曾这样颂扬他:非常贤明的德谟克里特啊!是言谈的大师,我在第一流的人物中,看出他是应付裕如的论客。

马恩称德谟克里特为“实验自然科学家和第一个博学多才的希腊人”;列宁把德谟克里特所代表的所谓唯物主义传统,称之为“德谟克里特路线”。

德谟克利特留下了一些格言,如:

快乐和不适构成了那“应该做或不应该做的事”的标准。

人是一个小世界。

凡期望灵魂的善的人,是追求某种神圣的东西,而寻求肉体快乐的人则只有一种容易幻灭的好处。

心灵应该习惯于在自身中来汲取快乐。

照着良心行事并且能知其所以然的人,同时也是一个坚定而正直的人。

和自己的心进行斗争是很难堪的,但这种胜利则标志着这是深思熟虑的人。

不应该追求一切种类的快乐,应该只追求高尚的快乐。

节制使快乐增加并使享受更加强。我们应该不仅把那对敌人取得胜利的人看作是勇敢的人,而且也把那对自己的欲望取得胜利的人看作是勇敢的人。

在不幸的处境中完成了义务,是有些伟大的。我们既然是人,对人的不幸就不应该嘲笑而应该悲叹。

大胆是行动的开始,但决定结果的则是命运。老是犹豫不决,就永远达不到目的。

让自己完全受财富支配的人是永不能合乎公正的。

人们通过享乐上的有节制和生活的宁静淡泊,才得到愉快。

思想感情的一致产生友谊。

保持尊严地忍受贫穷,是贤智之士所固有的特性。

如果你所欲不多,则很少的一点对你也就显得很多了,因为有节制的欲望使得贫穷也和富足一样有力量。

穷和富,是表示缺乏和充足的字眼。因此,凡缺少某种东西的人就不富,而不缺少什么的人就不穷。

身体的美,若不与聪明才智相结合,是某种动物性的东西。追求美而不亵渎美,这种爱是正当的。

只有天赋很好的人能够认识并热心追求美的事物。

驮兽的优越性在于它们体格的强壮,但人的优越性则在于他们性格的良好禀赋。

应该热心地致力于照道德行事,而不要空谈道德。

嫉妒的人常自寻烦恼,他是他自己的敌人。

能使愚蠢的人学会一点东西的,并不是言辞,而是厄运。

可以看出,德谟克利特与伊壁鸠鲁在科学与伦理理论上大同小异,伊壁鸠鲁因此曾饱受攻击。

马克思的博士论文,题目就是《德谟克利特的自然哲学和伊壁鸠鲁的自然哲学的差别》,他的目的是替伊壁鸠鲁辩诬。这篇论文在网上可以查到,由于充塞着黑格尔的哲学行话,在本人看来,写的其实并不算好。

在致工运领袖拉萨尔(也是哲学博士)的信中,马克思说:“在古代的哲学家中……伊壁鸠鲁(尤其是他)、斯多葛派和怀疑论者,(我)曾专门研究过,但与其说出于哲学的兴趣,不如说出于(政治的)兴趣”。——马克思在自己论文的开头和结尾慷慨激昂地抨击宗教,证明了他的现实兴趣之所在。

普罗米修斯的这句话:“老实说,我痛恨所有的神”,可以说,就是马克思选择这个题目的动力。

卢克莱修所谓“不惧神威,不畏闪电,也不怕天空的惊雷…如今轮到宗教被我们踩在脚下,而我们,我们则被胜利高举入云”。也正是当时恃才傲物,狂放不羁的马克思自我心态的最好写照。

马克思提出了德谟克利特与伊壁鸠鲁的几点不同:

(A)德谟克利特是个怀疑主义者,轻视感觉,他认为现象是主观的。而伊壁鸠鲁却相信现象的客观性。

(B)德谟克利特对哲学知识并不满足,上下求索;而伊壁鸠鲁在哲学中感到满足和幸福。

(C)德谟克利特主张必然,伊壁鸠鲁主张偶然。

(D)二人都强调精神上的愉快要高于肉体上的快乐。但伊壁鸠鲁认为如果个人的欲望可以给他带来最大的幸福,他尽可以去追求肉欲满足;而德谟克利特则倾向于克制欲望。

在马克思看来:人的自我意识具有最高的神性,不应该有任何东西同人的自我意识相提并列。

伊壁鸠鲁派肯定了自由意志,就挣脱了宗教的束缚,这种“哲学为了维护自己的绝对自由,必然要嘲笑一切道德习俗、必然要怀疑和亵渎一切宗教和神圣。”

他甚至说:“对神的存在的一切证明都是对神不存在的证明,都是对一切关于神的观念的驳斥”。

作为古希腊哲学的异端,伊壁鸠鲁摒弃了柏拉图和亚里士多德的神学,坚决站在大众的宗教信仰的对立面,准备以哲学的救赎代替宗教的救赎,使立志以哲学来对抗宗教的马克思大为称叹。

马克思自命先知,决心启蒙大众,把大众从宗教的无知、偏见和迷信中解放出来。——这是他的精神解放;他的政治经济学的研究,则着眼于人的物质解放。溯及历史上的论战,马克思对坚持有神论、批评伊壁鸠鲁的普鲁塔克大加鞭挞,视之为通向唯物主义无神论征途上的一大毒瘤,把他贬为庸人,必先去之而后快。

博士论文是马克思的最早期著作,他在柏林大学读四年级的时候休学一年,化了一年的时间专门研究伊壁鸠鲁与德谟克利特的学说,做了十余万字的笔记,才写就了这篇四万余字的论文。

由于出版审查,大学失去了学术自由,论文里哲学高过神学的立场,不可能被当时的柏林大学校方所接受,所以马克思将它改寄给了耶拿大学,获得了哲学博士学位,那时他才23岁。

可以看出,马克思那时已经拥有坚定的无神论立场,又借鉴了德谟克利特、伊壁鸠鲁……乃至费尔巴哈的唯物主义和黑格尔的辩证法——这是他几年以后他创立“辩证唯物主义世界观”的先声。

伊壁鸠鲁只是说:神不理睬这个世界,对我们毫不关心,对善行和恶行都无动于衷;马克思则干脆取消了“神”的位置,径直得出了无神的观点。

——考诸前迹,显而易见,一个有神论者拒绝神的干预,恰好可以为主张无神的魔鬼打开大门。

原子论的来历

值得注意的是,“原子论”的发明权问题。

应该知道,留基伯和德谟克利特在希腊提出“原子论”是在公元前5世纪;而印度人的原子论则在公元前6世纪已经提出,较之希腊人整整早了一百年。

如今世人只知道欧洲人的原子论,没有几个听说过印度人的更早发现。欧洲是不是沾了自己在近代强势崛起的光啊?值得深思。

西方原子论的奠基人留基伯,生于约公元前 500年,死于约公元前440年;德谟克利特生于前460年,死于前370年或前356年;而印度原子论的提出者耆那教的大雄(筏驮摩那)生于公元前599年(前599年 - 前527年)。当时提出原子论的,还有与他同一时代的沙门导师波拘陀·迦旃延。他是所谓六师外道的导师之一,还有顺世派的先驱阿耆多·翅舍钦婆罗。

释迦牟尼佛(前565年 - 前486年)虽然出生比大雄稍晚一点,但他提出的“邻虚尘”、“真空”等一系列概念,实际上已经到达甚至超越了现代科学,回溯到了宇宙的本源。

在耆那教义中,非灵魂包括两大类,一类是不定形的物质;另一类是定形的物质,由原子和原子的复合体组成。

耆那教认为原子是不可分的,它无始无终,数量无限,具有味、香、色和两种触(粗与细,冷与热)的属性。

原子的复合体以两个或无限多个原子结合而成。原子复合体除具有触、味、香、色的属性外,还有其它物理性质,如:声音、吸引、排斥、大小、形状、可分性、不透明、会辐射光和热等等。

原子结合的形式不同,带给人们的感觉就不同,原子由于重量而运动。

原子有两种:其中一种是消极或否定的原子(类似物质粒子),另一种是积极或肯定的原子(类似能量粒子),结合物的性质完全随结合物双方原子的强弱变化而变化。

时间为一切存在的持续性、变化、运动提供了可能性;空间是一切存在和运动的场所;“法”是运动的条件,如水能帮助鱼游动,空气可以帮助鸟儿飞翔。

佛典称耆那教中人为尼乾外道、裸形外道,建立者大雄本人就曾经裸体行乞,是希腊人眼里标准的“裸形智者”。

如果欧洲的“原子论”来自印度(在下认为可能性很大),他们抄习的可能就是耆那教的学说。

后来的正理派和胜论派,发展出了更复杂的原子理论。

胜论派是六派哲学之一,其理论有谓:“其地、水、火、风,是极微性,若劫坏时此等不灭,散在各处,体无生灭,说为常住。”——显然,这里的地、水、火、风,并不是指地、水、火、风四种物,指的乃是坚、湿、暖、动四种物性。他们认为:

极微无数,形状为圆,由不可见力,集合离散。极微互相结合,成二重极微(名为“子微”),三重极微(名为“孙微”),四重极微等等,辗转勾连,形成了三千大千世界。

佛家的学说更精妙,古代的欧洲人弄不懂,可能这是他们没有借鉴的原因。

佛家认为,“邻虚尘”即是极微的极致。众多极微和合成为“粗色”,粗色就是物质。

在《楞严经》中,佛祖对阿难说:“汝观地性,粗为大地,细为微尘,至邻虚尘,析彼极微,色边际相,七分所成。更析邻虚,即实空性。阿难,若此邻虚,析成虚空,当知虚空出生色相……”

佛陀告诉我们,把物质分析成极微,再分下去就成了“邻虚尘”——邻近虚空的微尘。邻虚尘若再分析,就是虚空了。这个虚空不是一无所有的“顽空”,而是能够生起妙有的“真空”(“非有之有,称为妙有;非空之空,称为真空”)。真空可以生出物质来,所谓“色不异空,空不异色,色即是空,空即是色。”——真空场与物质可以互相转化。

现代科学也认为:

物质是能量的一种聚集形式。物质存在的空间形式有两种:一种是实体性物质,由实物粒子构成;另一种是能量性的场物质。实物粒子可能就是真空场的激发态。——佛家所谓“缘起性空”必须在这个层次上去理解,才算是彻底的。

古代欧洲人只是推测出了微尘,肉眼看不见;佛祖则说,阿罗汉的天眼可以直接看到微尘,看见邻虚尘则需要修炼到更高层次。

一个是直观,一个是推测,孰优孰劣,自不待言!