腓尼基人深受埃及文化的影响。公元前十四、五世纪时已经定居于地中海之滨,如今的黎巴嫩、叙利亚一带,他们建立了许多城邦,其发达更在希腊人之前。

腓尼基各城邦和希腊一样,虽有盟主,却不曾统一,他们在政治上是埃及、亚述、波斯等大帝国的附庸。

希腊人学到腓尼基字母后,加上几个元音,构成了世界上最早的有元音的字母系统(后来罗马人又引进了希腊字母,略微改变变为拉丁字母,在世界广为流行)。

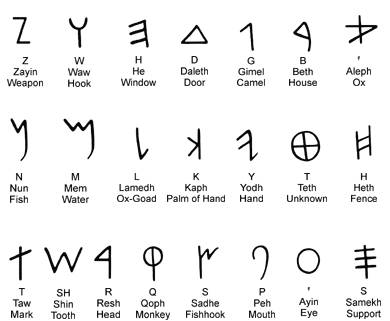

腓尼基字母:

腓尼基的商船又载来了埃及等处的笔墨纸等文具,希腊文化因此才得以萌生。

芝诺故乡腓尼基的位置:

腓尼基殖民地与希腊殖民地遍布地中海沿岸:

图/黄色为腓尼基城邦,红色为希腊城邦

欧洲因腓尼基公主欧罗巴而得名,神话“宙斯劫持欧罗巴”:

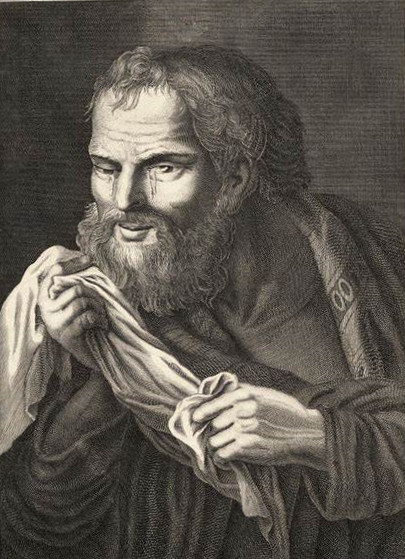

芝诺长期在雅典市场一侧公共建筑的画廊下,向游览者宣讲自己的思想,争取到了许多信徒,人们于是把这一新生流派称作画廊学派。

“斯多葛”即希腊语“画廊”之意。

芝诺著有《共和国》、《论依照自然生活》等书。但早期斯多葛学派的著作迄今几乎已丧失殆尽,要了解他们的思想,主要须依据拉尔修的传记和西塞罗等人的著述。

一般把斯多葛主义的发展分成3个时期:

早期的代表人物除了芝诺以外,还有克里安西斯(Cleanthes,公元前331 - 前232年,芝诺弟子,后成为斯多噶学派的领袖,没有什么创新和发展)和克律西波斯(Chrysippus,前280年 - 前207年,于公元前232年继任斯多噶学派领袖,将该学派发扬光大,使之形成一个统一的体系,在罗马共和国时期极为流行);

中期的代表人物有潘尼提乌(Panaetius,又译巴内修斯、帕奈提乌斯,前 185 - 前 110 年)、波希多尼(约前135 - 前51年逝世,大哲学家,通才)、西塞罗(Marcus Tullius Cicero)等人;

晚期的代表人物是帝师塞内卡(Lucius Annaeus Seneca,又译塞涅卡)、释奴爱比克泰德(Epictetus, 约55 - 135年)和罗马皇帝奥勒留(Marcus Aurelius Antoninus Augustus,公元121年4月26日 - 180年3月17日)。

芝诺第一个明确地将哲学划分为逻辑学(认识论)、物理学(本体论)和伦理学,并认为“伦理学”是整个哲学的归宿。

芝诺的本体论和认识论,承自赫拉克利特(Heraclitus)等人。

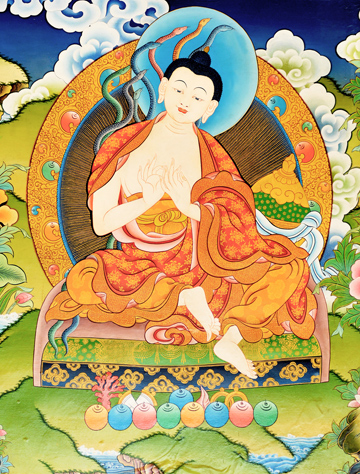

赫拉克利特(Heraclitus,约前540年 - 前480年)

赫拉克利特曾经说过:“这个有秩序的宇宙对万物都是相同的,它既不是神也不是人所创造的,它过去、现在和将来永远是一团永恒的活火,按一定尺度燃烧,一定尺度熄灭。”

火转化为万物,万物又转化为火,(神就是)那永恒流转着的活火。

我们知道:西方第一位哲学家泰勒斯(Thales of Miletus)认为水是万物的始基,水可以变成固体、气体。

阿那克西美尼(Anaximenes)认为基本元素是气,气稀释成火,浓缩成水,水再浓缩成石头,然后生成万物。

赫拉克利特把始基改为火,他认为永不熄灭的“以太火”才是基本元素,这是一种灵魂材料,一切都用它造成,也都要回到它那里去,人的灵魂就是宇宙之火的一部分。这个火显然不能机械的理解为灯烛之火。

恩培多克勒(Empedocles)主张水、气、火、土四元素说。

毕达哥拉斯(Pythagoras)一派原来已经提出了四元素说。但恩氏以引力、斥力,即「爱」和「恨」作用于元素的假说,略胜一筹。

柏拉图将四元素的原子形象化,几何化了。

亚里斯多德认为组成天体的元素与地球不同,是纯粹的“以太”(Aether),这是第五种元素。土最重,组成了地球的核心;水较轻,覆盖在地球的表面;气、火更轻,笼罩着地球或向上飘扬;以太最轻,位于天上,绕着地球运行。

亚里斯多德反对德莫克利特的原子论(即物质由一种最小粒子组成之说),遂令“四元素说”大为流行,几成定论,影响极为深远,仿佛咱们中国的“五行学说”。

在中世纪,“四元素说”就是炼金术的理论依据。

近代化学家和物理学家摒弃了四元素说,回归到了原子论。

实际上这两种学说都对:

在五元素的场合,四元素可以看做是四种物质形态的象征:土、水、气、火分别对应着固态、液体、气态、等离子态(“超气态”,极光,大气层中的电离层即是等离子体),下面是所谓“原子”。如果再加上第五元素“以太”——场,这可以看作是一个相当完美的组合。

在四元素的场合,则火似乎应该对应着等离子态加上场态物质,否则等离子态就得归入气类。

芝诺继承并发展了前人的思想,他认为自然的过程是严格地为神的律令——自然律所决定的。

宇宙由原始的神圣的以太火演变而来。以太火是世界的本原,神就是原始的以太火,就是世界的灵魂。四大元素都是由神创造的,先是有了火,随之神创造了气、水、土。

火是热元素,水是湿元素,气是冷元素,土是干元素。

火通过气转变成湿气,然后湿气的粗糙部分压缩成了土,而分子十分细微的物质又可以变成气,这个稀释过程不断进行直到它产生火。从这些元素的混合中形成了动物、植物等等。世界在神的支配下运行,直到有一天一场大火毁灭世界。气、水、土又都收敛为火。

按照大多数斯多葛派学者的说法,宇宙本身是永远循环的,一个“大年”又一个“大年”,一劫又一劫,没有穷尽(从一次大火到另一次大火之间,称为一“大年”)。

芝诺的火,又叫“普纽玛”(Pneuma,希腊语:πνεύμα)。这是一个古希腊词语,原来的意思是气息,在宗教文献中,它的意思是“精神”或“灵魂”。

芝诺认为普纽玛是火和气的混合物,是一种“能思想的火气”。“普纽玛”独立于事物而存在于宇宙的某个神圣的地方,祂设计和安排一切事物。既是万物的本原,又是宇宙的主宰——上帝,甚至还是世界的规律,人类的理性——逻各斯(Logos,希腊语λόγος)。正是由于祂的存在,万物才有了秩序,有了目的。

我们学过:等离子体就是一种电离气体。它和普通气体有很多相似之处,如:没有确定形状和体积,具有流动性,可以导电,会受电磁场影响等等,它大概可以算是火和气的初级混合物吧。而场似乎可以看成是更微妙的火(代表活力,能量)与气的混合,芝诺的普纽玛——可能就应该这样理解,犹如东方的先天一炁加上冲气(当然古人到底是什么想法,今人已很难揣想)。

芝诺的普纽玛既是一种结构稀薄精致的物质本体,也是一股能量。既存在于宏观宇宙,也在每个个体身上起作用。

在元素中,只有普纽玛才是积极的能动的。斯多葛派说它是“有着匠师般智慧的火”,是神。后来的基督教,就借用了阿那克萨戈拉(Anaxagoras)的“奴斯”(Nous)、斯多葛派的“普纽玛”的概念(所谓圣神,在古希腊中就是πνεύμα)。——希腊哲学与基督教事实上密不可分。

希腊思想家所谓“四元素说”与中国的“五行说”各有千秋,但尚不及印度四大理论赜探隐索,洞见深邃。

佛家认为,地大以坚为性,有一定硬度,能受持万物;水大以湿为性,有一定的湿度,能使物摄聚不散;火大以热为性,有一定的温度,能使物成熟;风大以动为性,有一定的动力,能使物成长。身根所触,为实四大;眼根所见,属假四大,俱属极微所成之色蕴。具备禅定力者,修习四界分别观,可以在四界透明体当中,亲眼见到组成物质世界的最小单位:不断生生灭灭,透明及不透明的两类色聚——极微。这当然是希腊哲学家的逻辑推理所不能比拟的。

在人类历史上的第一个“轴心时代”,人类也开始搭建自己的逻辑体系。

大约在公元前6世纪左右,古代的中国、印度和希腊学者,分别独立地建立了自己的逻辑学,形成所谓“名辨之学”,因明学和逻辑学。

在中国,郑国大夫邓析(前545 - 前501年,与子产同时)自编了一套成文法,刻在竹简上,人称“竹刑”。

他聚众讲学,传授法学知识,“操两可之说,设无穷之词”,“以非为是,以是为非”,教人以诡辩法诉讼,弄得郑国大乱,民口欢哗。

战国时魏国宰相惠施以饱学蜚声海内(学富五车),合纵抗秦。他提出“天与地卑,山与泽平”,“物方生方死”,“南方无穷而有穷”,“飞鸟之景未尝动也,镞矢之疾,而有不行不止之时”等等论题(与芝诺的“飞矢不动”理论如出一辙),主张“泛爱万物,天地一体也”。

他的名言是“至大无外,谓之大一;至小无内,谓之小一”(大一是宇宙,宇宙无限大;“小一”是说物质最小的单位,不可再分割,相当于希腊人的原子,印度人的邻虚尘)。

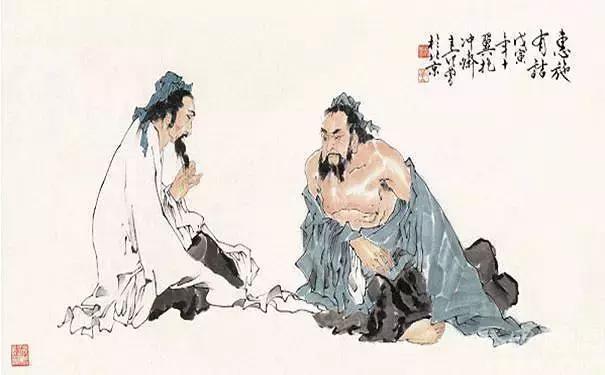

惠子与庄子:

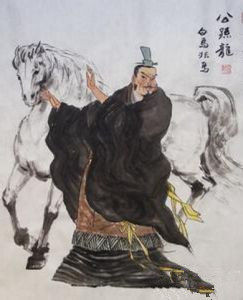

赵国平原君门客公孙龙子诡辩说“白马不是马”、没有“坚白石”,“二无一”、“鸡三足”、“青以白非黄”,成了中国的诡辩派(古希腊智者学派)。

公孙龙子:

当时的辩者——名家,还有尹文子(可能是公孙龙的学生),宋荣子,桓团(生平不详,《庄子》中将其与公孙龙并列为“辩者之徒”),綦毋子,毛公,黄疵,成公生等。

墨子、邹衍、庄子、孟子等人也擅长辩论,经常涉足逻辑问题。

因明(“明此因义,故曰因明”)是古印度的逻辑学,萌芽于公元前六世纪,略早于希腊的逻辑。

在古印度,最早致力于系统地研究因明的是“正理派”。

《正理经》系正理派的创始人足目仙人所写,其中有最早的因明论,故印度人认为因明为足目所创。

佛教、耆那教与印度教都受到了因明的巨大影响,因明后来成为佛家五明之一。

因明有五支论法,三支论法(所谓五支作法,就是其论式由宗、因、喻、合、结五个部分组成;所谓三支作法,就是其论式简化为宗、因、喻三大部分),二支论法。它把获取知识的方法分为现、比、圣三量或者现、比二量。

现量又分为五根现量、意识现量、自证现量、瑜伽现量,非常详尽(瑜伽指自心与真理契合——梵我合一的状态,在这样状态里,对于事物的了解,也是现量的、直观的。这时宇宙实相明明白白地显现,不会发生错乱,人借此即可以实证真理)。

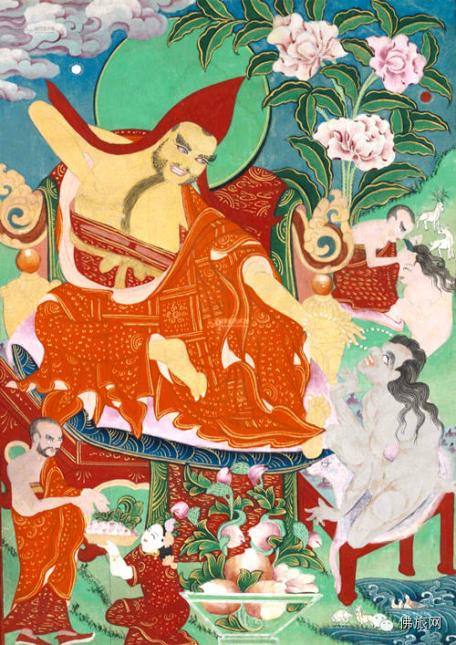

在佛家中,龙树(Nāgārjuna)、弥勒(Maitreya)、无著(Asanga)、世亲(Vasubandhu)之论,属于古因明(龙树更强调辩证逻辑);陈那(Dinnāga)、法称(Dharmakirtti)之论属于新因明,二者的成就也是最高的。

龙树菩萨:

陈那为新因明的开祖,他删繁就简,改五支为三支,创立的新因明,与西方的形式逻辑三段论如出一辙,都是“大前提—小前提—结论”这个流程。

陈那菩萨:

继陈那之后,商羯罗主(Sankara Svamin),护法(Dharmapāl,又作达摩波罗),胜军(Jayasena)、戒贤(Śīlabhadra,音译尸罗跋陀罗)等人,在因明学上也是享有盛名。

玄奘携三十六部因明论著回到长安,译出了商羯罗主的《因明入正理论》,陈那的《因明正理门论》。玄奘法师及其弟子的贡献,使中国在因明学的研究上一度领先,从而成为因明学的第二故乡。

因明根植于内明,有超自然的性质,不全是逻辑。

西方的逻辑学,在佛家看来乃是无明凡夫的遍计所执,殊不足道也。

逻辑起于辩论,产生于对辩论正确性的关注。

古希腊城邦大多实行民主政治(譬如雅典在公元前508年的克利斯提尼改革之后),当时的政治家必须要有演说和辩论的才能。这样研究辩论术的学者,即智者们就应运而生了,他们惯于玩弄语言歧义,玩弄各种诡辩。

古希腊的逻辑学,就是在辩论术的基础上发展出来的。

从泰勒士、毕达哥拉斯开始,古希腊的几何学家、哲学家一概讲求逻辑严谨。亚里士多德更是把逻辑学变成了一门独立的科学,并在哲学中给予了它一个基本的位子。

亚氏在《工具论》中,第一次全面、系统地论述了传统的形式逻辑,阐明了演绎法,提出了有关范畴、命题、三段证明和谬误等一系列重要思想。

英语“逻辑”(Logic)一词,据说就源起于希腊语逻各斯(λόγος),最初的意思是词语、思想、概念、论点、推理。清末严复采取音译,将其译成了“逻辑”(意译则为“名学”)。

逻辑是判断的科学,通常可分为三个部份:归纳推理、溯因推理和演绎推理,讲究遵循同一律,矛盾律,排中律,充足理由律等等法则。

在古希腊,麦加拉学派(麦加拉学派由一些恪守苏格拉底遗志的门徒组成,从他们身上可以见到智者的影响。麦加拉学派是悖论的奠基者,有一个雅号叫“争辩学派”)和斯多葛学派有师承关系,他们共同研究和创立了命题逻辑,因而在逻辑史上合称麦加拉—斯多葛学派。

他们研究了亚里士多德逻辑中欠缺的有关假言命题、选言命题、连言命题等属于复合命题的问题,研究了由这些命题所组成的各种推理形式及其规则,极大地丰富了传统的形式逻辑、主要是演绎逻辑的内容。

最早提出麦加拉学派逻辑思想的是麦加拉的欧几里得(苏格拉底的学生,学派创始人),他的继承者欧布里得以发现“说谎者”和其他几个悖论而著名。后来的第欧多鲁·克罗纳和他的学生斐洛也是该派的代表人物,他们在逻辑史上以研究模态概念和条件命题而著名。第欧多鲁和斐洛的著作都已失传,麦加拉学派大约在公元前3世纪消亡,其逻辑思想为斯多葛派所继承。

后期麦加拉派如斯底尔波等在“一切为一”的观念影响下,抛弃了“类”的概念,认为不能说“苏格拉底是一个人”,因为特有的人不是“人”(还有,不能说“人是善的”,只能说“人是人”,“善是善”),这与公孙龙子的“白马非马”完全一样。

斯底尔波在当时的希腊影响很大,第奥根尼甚至说:“他是一个很有力的辩论家,他的辞令便捷胜过所有的人,以至全希腊人都有因他而麦加拉化的危险”。

事实上,麦加拉派的“论辩”往往是大前提先错,带有诡辩性质。

麦加拉学派的悖论,举几个例子:

说谎者悖论:一个人说,我说这句话时正在说谎。

有角者悖论:你没有失去的就还在你那里。你没有失去角,因此,你有角。

幕后人悖论:“你认识那个幕后的人吗?”

“不,我不认识”。

“而他是你的父亲;因此,你不认识你的父亲。”

斯多葛派认为说谎者之类悖论不是命题,而是毫无意义的发言。

芝诺(和斐洛同学)曾师从麦加拉学派的第欧多鲁、斯底尔波学习逻辑。但芝诺热衷于语言改革,创造新词、新术语,他和他的及门弟子都不是具有创造性的逻辑学家。只有这个学派的“第二创立者”克律西波斯,才使麦加拉学派的逻辑思想获得了发展和完善。

克律西波斯的著作卷帙浩繁,据说他曾写过七百零五卷书。关于命题逻辑的每一个方面,他几乎都写了论著。他也是非常著名的辩论家,以致当时流行着一个说法:要是诸神也要使用辩论术,那就只能是克律西波斯的辩论术。

在学术史上,他甚至被称为古代最伟大的逻辑学家。斯多葛派以形式化的方式处理逻辑问题,奠定了准确的语义学和语法学的基础。

克律西波斯提出了5个论证的基本模式,认为它们无需证明:

①如果第一那么第二;第一;所以第二。

②如果第一那么第二;并非第二;所以并非第一。

③并非既是第一又是第二;第一;所以并非第二。

④或者第一或者第二;第一;所以并非第二。

⑤或者第一或者第二;并非第二;所以第一。

他认为,按照一定的规则,就可以从这5个式子导出多种多样的推理模式。

斯多葛派把命题按复杂程度划分为原子命题和分子命题。分子命题相当于复合命题,斯多葛派列举了几种原子命题:确定的,不定的和中间的。

确定的命题是直指地被断定的:“这个(人)走着”,“ 这个(人)坐着”,说话者指出有关的人。

不定命题在一个不定冠词的辖域内,例如“有人走着”。

中间命题既非不定的,因为它们提及一个特殊的对象,亦非确定的,因为它们不是直指地说出的,例如“柏拉图走着”或“柏拉图坐着”。

按照斯多葛派的看法,如果确定命题不真,不定命题便不能真,如除非“这个人走着”对某个人真,“有人走着”便不真。同样,中间命题和确定命题也是这样:如果一个中间命题真,那么对于某个人,相应的确定命题便是真的(也有一些例外)。

分子命题根据联结词来划分,有如下几类:

①用“如果”所形成的条件命题。

②用“既然”所形成的推论命题。

③用“并且”所形成的合取命题。

④用“或者”所形成的析取命题。

⑤用“因为”所形成的因果命题。

⑥用“比什么更可能”所形成的“指出更大概率的命题”。

⑦用“比什么更少可能”所形成的“指出较小概率的命题”。

斯多葛派的具体的逻辑学论述还有很多,鉴于主题和篇幅,我们只能从略。

斯多葛派认为,真理是对一切真命题予以断定的知识。

麦加拉-斯多葛学派在西方逻辑史上第一次比较系统地建立了命题逻辑,对后来中世纪命题逻辑的发展产生了重大影响。

斯多葛派中还有许多人在数学及其他科学方面做出了贡献。

芝诺说哲学就象是一个果树园,在那里逻辑学是墙,物理学是树,而伦理学则是果实。

芝诺是一个唯物主义者,他认为灵魂是由物质的以太火构成(后期斯多葛派则倾向于柏拉图主义,认为灵魂认为是非物质的)。

他拒斥形而上学,他完全肯定现实世界的存在,肯定感官的可靠性。罗素评价道:总的说来,这种学说是健康的、科学的。

斯多葛学派信仰先天的观念与原则,认为这些可以作为定义的出发点,作为演绎的基础。

他们指出,理性能提供“共同概念”,使人人具有共同的经验,从而形成知识、真理的标准(就象在欧几里德的《几何原本》中的公理。欧几里得是柏拉图学园的学生,柏拉图声称:“上帝就是几何学家”。欧几里德也认为:图形是神绘制的,所有一切现象的逻辑规律都体现在图形之中)。

——总体说来,斯多葛学派对认识论的推进是强有力的,功勋卓著,彪炳史册。

斯多葛学派的本体论与认识论,概如上述。