罗马新斯多葛派的第二位代表是爱比克泰德(Epiktetos,希腊语:Επίκτητος,在希腊文中的原义是“买来的”,“获得的”,他是奴隶,公元55年 - 135年)。

他生活的时代背景是这样的:

公元54年,尼禄登基。第二年,爱比克泰德出生。

公元68年,尼禄自杀,西班牙地区的将军加尔巴称帝,获得了元老院的承认。但加尔巴年老体衰,无力控制局面,各地的将领拥兵自重,许多人都在觊觎皇权。

公元69年,加尔巴被部下奥索所杀,奥索自立为帝。同时下日耳曼总督维泰利乌斯称帝,出兵击败奥索,奥索自杀。7月份,平定犹太人叛乱的将领韦帕芗称帝。10月,率兵击败维泰利乌斯,结束了四帝争位,建立弗拉维王朝(公元69年—96年,由韦帕芗开创,结束于图密善,共计三位皇帝)。

韦帕芗(统治10年)上台后首先镇压各地起事,其中公元70年,他的儿子提图斯率兵进攻耶路撒冷,城破后曾大加杀掠。韦帕芗重整了税法,加强了各行省的地位,授予许多外省贵族以罗马公民权,夯实了罗马帝国的统治基础。

公元79年韦帕芗死去,其子提图斯即位。提图斯早年声誉不佳,但天性孝友,为政宽大,为人慷慨、慈爱。他每天晚上,都回想自己白天所做的事,只要有一天没有帮助人就后悔不已。他与民同乐,甚至与百姓共浴于一个浴场。维苏威火山爆发,埋没庞培城的悲剧,就发生在他的任内。

提图斯于81年去世,弟弟图密善(即多米提安,81年 - 96年在位,享年45岁)即位,图密善专制独裁,以“主上和神”自居,蔑视元老院,曾借口支持叛乱,处死了一批元老显贵。他还迫害基督徒,一般认为《新约》《启示录》所讲的“恶魔的数字666”,就是在隐谕图密善本人。

在对外扩张方面,图密善有胜有负。曾建立日耳曼长城,以减少前线驻军。

图密善热爱艺术和文学,大兴土木,在罗马营建了包括朱庇特神庙在内的五十多个大型建筑。

公元96年9月18日,根据一个占星者的预言,图密善预知自己会在当天四时左右死去,整日都烦躁不安。当天的上午,他不断问身边的侍从时间,这位已被收买的侍从多次对他说:“已经六点了!”图密善误以为时间已过,十分高兴,所以放心的去到他的书房,会见来访者,于是刺客趁机刺杀了他,弗拉维王朝告终(他是被自己的皇后、秘书、侍从、宫廷卫队长等人联合刺杀的)。

图密善死后,元老院推举可能参与了政变的前执政官66岁的涅尔瓦(他是古罗马帝国五贤帝时代的第一位君主,在位期96年 - 98年)为帝,建立安敦尼王朝。

涅尔瓦尊敬善待元老,恢复了元老院的少许权威。他在即位的第二年,挑选战功卓著的日耳曼总督图拉真(Trajan,53年9月18日 - 117年8月9日)作为养子和储君,以收揽军心。

(图密善皇帝受到军方的爱戴,近卫军曾软禁涅尔瓦,逼他交出刺杀先帝的凶手。涅尔瓦收图拉真为养子,并授予他护民官特权、罗马全军指挥权,借以震慑军队。——这种皇帝生前收养名贤为帝国继承人的制度,与尧舜的禅让差相仿佛,与“父传子,家天下”并不一样。客观地说,罗马皇帝的平均素质,远高于中国皇帝。)

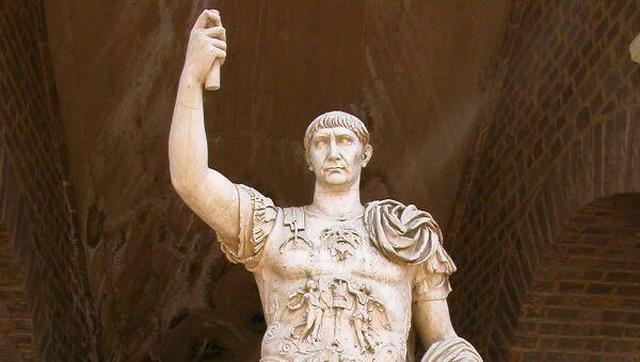

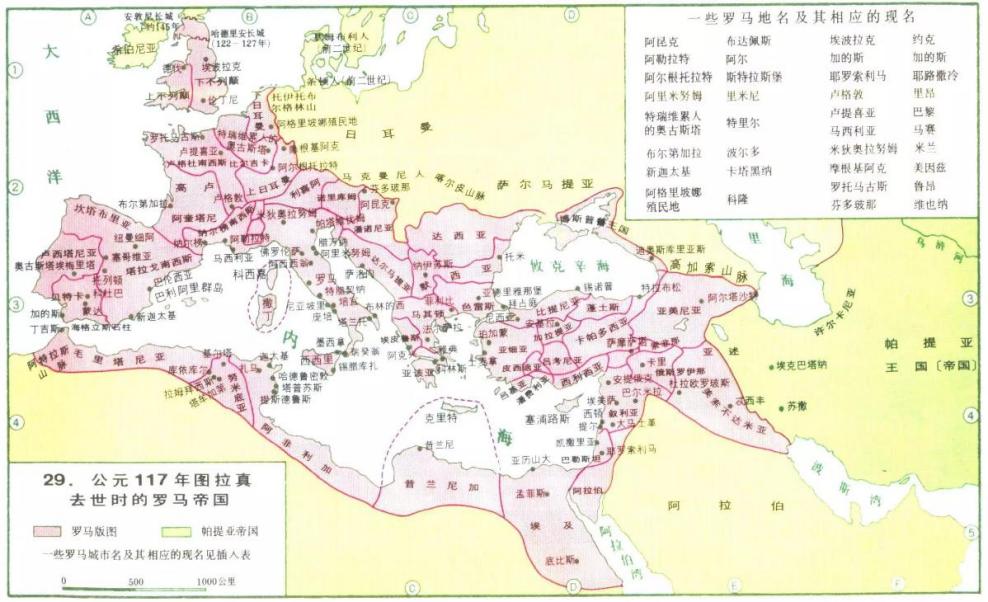

公元98年1月,涅尔瓦去世,图拉真即位。他继续善待元老,兴建公共设施,并积极对外扩张。图拉真派兵或率兵征服了达西亚(设达西亚行省),阿拉伯北部(设阿拉伯行省),亚美尼亚(设亚美尼亚行省),东征击败了强悍的帕提亚军队,于116年占领帕提亚首都泰西封,兵抵波斯湾(设亚述和美索不达米亚两个行省),使罗马帝国达到了兴盛的最顶峰,疆域最为辽阔。

图拉真雕塑:

图拉真时的罗马版图:

公元117年,图拉真病重从东方撤军,临终前宣布哈德良为养子。

图拉真死后,哈德良即位(Hadrian,117年 - 138年在位)与帕提亚国王缔结和约,放弃了图拉真在东方征服的亚述和美索不达米亚,又在不列颠岛北部建造横贯东西的“哈德良长城”,以御蛮族。

哈德良博学多才,倡导人文主义,提倡希腊文化。他改革了官僚制度,加强骑士地位,缩小了其他城市和罗马的差距。但在131年,哈德良禁止犹太人举行割礼、过安息日,引发了犹太人大起义。起义失败后,犹太人被迫流浪世界各地。

公元138年,哈德良去世,病重时曾宣布安敦尼为养子(爱比克泰德在他执政晚年,即135年去世)。

安敦尼(Antoninus Pius,138年 - 161年)即位后,对外收敛边境,对内勤政爱民,与元老院关系良好,使罗马享受了20多年的太平盛世。

公元161年,安敦尼去世,帝位由两个养子维鲁斯(Lucius Ceionius,130-169年)和马可·奥勒留(Marcus Aurelius,161年 - 180年)继承。

马可·奥勒留就是斯多葛派哲学在爱比克泰德之后的下一个主要阐述者,“哲学家皇帝”,著有著名的《沉思录》。

爱比克泰德于公元55年出生在罗马东部弗里吉亚行省赫拉波斯(今土耳其棉堡)的一个奴隶家庭。父母早亡,约5岁时他被卖到罗马,当了尼禄的大臣艾帕福罗底图斯(又译埃法弗洛迪修斯)的奴隶。此间他的一条腿落下了残疾,身体羸弱。

幸运的是,从早年开始,爱比克泰德就展示出了不凡的哲学天赋。艾帕福罗底图斯非常器重他,让他跟随当时著名的斯多葛派哲学家鲁弗斯学习深造,不久,爱比克泰德成了鲁弗斯最有名气的学生,并从奴役中得到了解脱。

成为自由人后,他在罗马当教师,建立斯多葛学园,开始了自己的事业。

在他34岁时,也就是公元90年,据说罗马皇帝图密善因为害怕哲学家日益强大的影响力会对王位构成威胁(或说因为卷入了反对派的政治活动),便将一些哲学家,包括爱比克泰德逐出了罗马。爱比克泰德于是便退居于希腊西北部山区伊壁鲁斯的尼柯波里,在那里建立了一所学校,向前来求学的人讲述哲学,直到公元135年,他80岁时离开人世为止。

他的一个名叫阿利安(Arrian)的学生编纂了《爱比克泰德谈话录》,并从中辑选出了《手册》,爱氏的思想由此得以保存并流传于世。

爱比克泰德一生中都在践行自己的伦理思想,真正达到了“知行合一”的境界。虽然他在当时已经是闻名天下的大哲,却甘守清贫,一直住在一所简陋的小屋子里。据说他的全部财产就是一张床和一盏油灯。

“爱比克泰德在思考的角度上几乎完全转向了伦理学,他思想中表现出了对主神崇拜的宗教热诚”。

他厌弃本体学的争论,他说“所有存在的事物是否由原子构成……或者是否由火或者土构成,跟我有什么关系呢?光知道理解善和恶的本质这还不够吗?”

(在认识论上)他认为,人的本性是逻各斯—理性,逻各斯的本质特征是他可以自我认知。逻各斯是知的根本、行的基础,也是知行合一的归宿,这种观点类似中国古人所谓“道也者不可须臾离也”。——爱比克泰德的这一认识即是对斯多葛主义的继承,同时也是对它的极大发展。

他从上天的角度论证了人的自由的崇高起源,指明了通过道德实践获得自由的具体方式, 并将听从神意与遵从内心的良知等量齐观。

他把自然哲学、人性论与道德实践融为一体,颠覆了强调禁欲和集体主义的斯多葛哲学传统,在推崇、高扬个体自由方面,远远超过了当时的《圣经》思想家和其他学派的哲学家们。

爱比克泰德认为,人世间所有的一切事物都是由神创造的。

人是神的首要作品,也是神灵本质的一个特殊部分。

神让植物自己开花、抽芽、结果、成熟,让动物拥有吃的、喝的、躺卧用的草垫。但在植物和动物身上,神并没有赋予其本质性的东西,因为它们没有思考各种事物的能力,它们只是被制作出来为人类服务的。动物,譬如驴,禀赋有限。神创造它“不过因为我们需要一个背来驮重而已”。而人作为上帝的作品却赋有运动、呼吸、使用工具和判断的能力(判断的能力就是理性,就是神性)。

神已经把最优秀、最高尚的才能——能正确对待事物的才能,公平地赋予了我们每一个人。理性是唯一属于我们自己、值得我们珍视的最宝贵财产。

爱比克泰德说:“如果他发现,人类最伟大的、最崇高的、最广阔的共同体就是由人和神组成的共同体。是神撒下种子,造就了我的父亲和我的祖父,造就了地球所有产生出来的生物,尤其是造就了地球上的理性生物——因为只有这些理性的生物的自然本性才使他们得以与神交流,而且通过理性与神结合成为一体。

——如果他理解所有的这一切,那么,他为什么不把自己叫做世界公民,他为什么不把自己叫做神的儿子,我们为什么还要因为我们中间发生的事情而感到恐惧呢?

跟皇帝或者某位罗马的权贵有亲戚关系,难道就能让我们过得很安全,不受人蔑视,而且没有任何担心和恐惧吗?有神做你的父,做你的监护人,难道这还不足以使我们永无悲伤、永无担忧吗?”

爱比克泰德认为:人本身中包涵了上帝底某一部分。你本身中带着神,上帝自己在你本身中听视一切。所以你不可用不纯的思想和不洁的行为去亵渎他。

“你为什么对你的高贵的身世无知?为什么你不考虑到你从何处而来?”

“可怜虫,你随身带着一个上帝,可是你完全不知道!”——“不识你自己的本性,而与上帝作对,你不觉得羞耻么?”

“如果你有一点见识的话,你就要努力以求绝不使你配不上那造就你者。”

地球上每个人都是剧中的一个演员,“神指定好了各种角色。无论他让你演什么——演一个乞丐,一个跛子,一个统治者或一个普通公民,你就得去演好他,至于选择则不是你的事”。

理性出自神,“上帝和人的每一个行动都靠着这个,而且因此善比一切恩义都可取”。

上帝宙斯“把这种善放在我们的能力之中而把它给了我们,像他自己的一样,不受强迫,不受束缚,不受阻碍”。

“谁能剥夺你的这种所有呢?宙斯都不能;因为他并未愿意这样做”。

人被神赋予了先天的道德观念:“我们多少是被自然(他所谓自然=上帝)教导过一些才来到此世的”。

“进入此世界中的人谁没有一个内在的善与恶、优与劣、宜与不宜、幸福和烦恼、当与不当、应该作和不应作的事的观念呢?”

“谁能等到学了之后才用它们?”

理性在人的身上就体现为求善的意志:“灵魂不拒斥一个好的东西,正如不拒斥凯撒钱币一样。”——这与孟子所说“无恻隐之心,非人也;无羞恶之心,非人也;无辞让之心,非人也;无是非之心,非人也”,颇为一致。

他说:

“对天意持正确的看法和态度,这是忠诚的第一要义。记住这一点:天意是圣明的,并且本质上是善意的。人生并非一连串随机而无意义的事件之组合,而是一个有序而优美的整体,它遵循着最终可以理解的法则”。

“天意是存在的,它以正义与仁慈指挥着整个宇宙的运转。如果你只看到事物的表象,那么它就不那么明显。尽管如此,我们所在的宇宙是所有可能存在的宇宙中最好的”。

“要坚定你的决心,期盼正义、仁慈与秩序。只有这样,它们才会在你所有事务中越来越多地显现出来。要相信上天的存在,它的意图指引着整个宇宙。按照天意驾驭你的人生,并使之成为你的终极目标”。

“你要努力使自己的意图、行动与天意相符,这样,你就不会感到困扰、无助、迷惑,或对环境心生怨恨,而会感到自己强大、坚定和有把握了”。

“要尊重你与上天的伙伴关系。要经常问问自己,这件事我要怎样做才能与天意相符,为天意所容?要留意答案,然后着手去做”。

“你是否知道和宇宙整体相比你是多么的微不足道?我指的是肉体,因为就理性而言,一个人并不比诸神低劣,也不比他们为少。因为理性是否伟大并不以长度或高度为标准,而是以心灵的决断力为准。请将幸福奠基于我们与诸神相一致的部分吧”。

“众神让你不受制于所有他们未让你控制的事物,并只让你对自己所能控制的事物负责,难道你不应该因此而更加感谢众神吗?对你的父母,众神没有要求你负责;对你的兄弟,也是如此;还有你的身体、你的财物、你的生与死,众神都没有要求你负责。众神给你的责任是什么呢?只有一件在你的能力范围内的事情——对正确运用表象负责。既然是这样,那你为什么还要让自己流连于那些不需要自己负责的东西呢?真的是自寻烦恼”。

“神是有好处的。善也是有好处的。因此,神的本质在什么地方,善的本质就应该在什么地方。那么,神的本质又是什么呢?是肉体吗?当然不是。是房产吗?当然不是。是名声吗?当然不是。[神的本质]就是智慧、知识和正确的理性。所以,我们就应该从这里,只从这里来寻求善的本质。”

爱比克泰德思想的核心是“好(善)”(希腊文agathos),其基本含义接近于英文的Good和汉语的“好”,并不专指伦理意义上的“善”(它既可以指非道德的好,也可以指道德的好)。

一个人长得漂亮,有力量,地位高,能力强,有钱,作战勇敢,品德高尚都是一种“好”,一种“善”。除了“利”, 守信,孝顺,友爱,公正等相当于“义”的东西,同样是一种好——而且这两种好都是自然的,符合人的本性。

非道德的好可以使人生活快乐,道德的好则使人灵魂高尚。

没有道德的好提供指导,非道德的好只能使人沦为动物。虽然两者必须兼顾,但道德的好大于非道德的好,义大于利,灵魂高于肉体。

如果我们聪颖绝伦,把道德品质放在第一位,当作真正的好处和利益,对其它物质的东西采取无所谓的态度,那么,义就是我们的利,而且应该是我们唯一的利。

多行义事,舍己为人,甚至舍生取义,也正是为了实现自己最大的利。——这就是人异于禽兽之处,也是神赐予人类神性(即理性)的意义之所在。

他说:“比如说,对于脚来说,我可以说,它能保持干净这是合乎自然的。可是,如果你把它当作一只脚,而不是把它当作一件独立于整体的东西,那么,让它走在泥里,踩上荆棘,有时甚至为了整个身体把它砍掉,这都是应该的。否则的话,它就不是一只脚了。对于我们人自己,我们也要同样看待。”

爱比克泰德认为:我们心中的神性是至高无上的。人的心灵应该是利他的、道德的、倾向共同体的,只有这样的心灵才能称得上是伟大的、高尚的人的心灵。这样的人才能称之为真正意义上的“人”——像神一样存在,是人生更为远大、更为崇高的目标。

“当你出现在世上的权威者的面前时,应该记住还有‘另一个’从高处在俯览着一切所发生的事情的神,你必须要取悦于他而不要取悦于世上的权威者”。

培根说过:“人类在肉体上与野兽相类,如果人类在精神方面再不与神相类的话,那么,人就是一种卑污下贱的动物了。”

爱比克泰德强调,作为神的儿子,地球上的每个人都是平等、自由的。

在绝对意义上,只有贫贱不能移,富贵不能淫,威武不能屈的大丈夫才能真正享有自由。

“只有那些不屈从于囚笼生活,一旦被人捉住便以死赢得解脱的动物,才能被称为是自由的。”

追求自由的人应该“去学习面对死亡,面对折磨、流放,忍受鞭笞,一句话,学习放弃一切不属于自己的东西”,“否则你就只能是众多奴隶中的一员”。

“为了自由,有人甘愿走上绞架,有人纵身跳崖,有时整个城市都为此而毁灭”。

说到底,什么是自由?——自由就是保守住我们的神性(理性),永远公义正直,神性是上帝所赐,它才是最真实的你。而不是保守住什么财富、地位,甚至生命。

在通常情况下,自由也需要选择:要确保获得自由,“某些事不得不完全放弃,某些事不得不暂时延续”——“你的生命如此短暂,还有更重要的事情要做”。

“要懂得何谓真正的自由?如何才能得到它。——自由并非为所欲为的权利或能力。自由来自于对自身力量的限度和上天所设置的自然之限度的了解。接受生命的限度与不可避免性,而不与其抗争,我们才能获得自由。相反,如果我们屈从于一时之(贪)念,想得到我们无法控制的事物,那么我们就会失去自由”。

“自由是人生唯一有价值的目标。对你无法控制的事不予理会才能赢得自由。如果我们的头脑中沸腾着可悲的恐惧与野心,在这种情况下我们不可能有一颗轻松的心”。

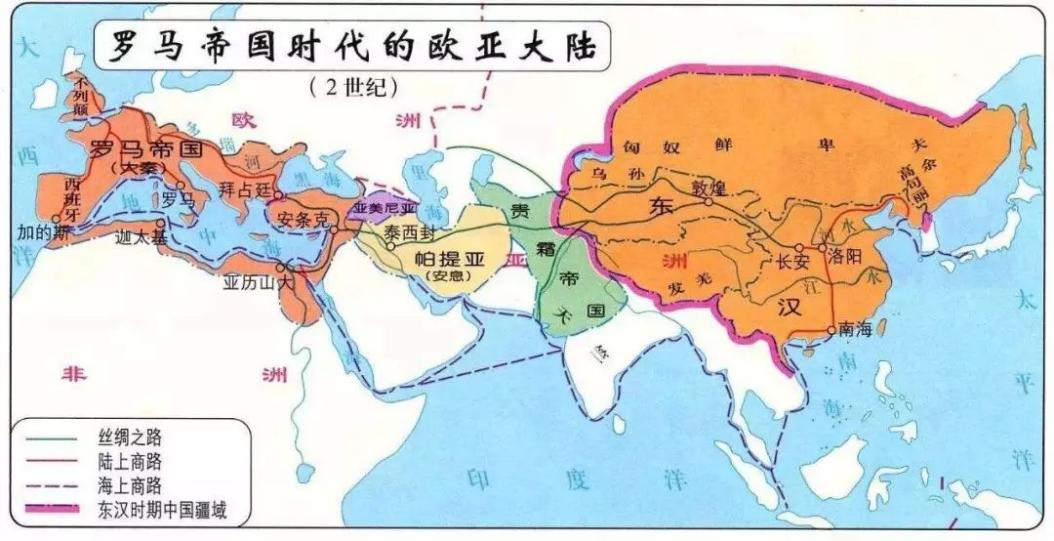

西汉与罗马并不遥远:

爱比克泰德提示我们:

人要想达成至善、实现自由,就必须明白:

一,我们的“主导要素”就是我们从神那里分享来的理性;

二,我们必须运用我们的理性能力,分清什么是我们权能之内的东西,什么不是我们权能之内的东西,什么是真正好的东西,什么是坏的东西,什么是无所谓的东西。

——正确抉择,这样才能做到不为任何非理性的情感所左右,不屈从于任何人、不被任何外物诱惑,“才可能拥有内在的宁静与外在的效率”。

“定乎内外之分”极其关键:“有些事物我们无法控制,如我们拥有什么样的身体,我们是否生而富足或运气亨通,他人怎样看待我们,我们的社会地位如何。我们必须牢记:这些均为外部事物,因此与我们的好恶无关。试图控制和改变我们力所不及之事,只能带来痛苦”。

“我们一而再、再而三地看不清什么重要,什么不重要,这是我们的困窘之处。我们渴求那些力所不及的东西,而对力所能及的东西又不满意”。

“所谓圣人,是只做力所能及的事;而凡人却是:做得到的事不想去做,而梦想着那些做不到的事”。

“不要关注与你无关之事。精神上的进步要求我们关注重要的事情,忽视其他一切不值得关注的琐碎之事。而且,在与我们无关的事情上被认为愚蠢、幼稚,实际上是件好事”。

“三心二意成不了事。努力不长久,成果就不牢固”。

“伟大之事不可能一夕而成,而需假以时日”。

“认识到什么确实是你自己的,并由此使你的行动与自然和谐一致,如能做到这一点,你就有理由自得其乐,有理由泰然自若”。

“记住:好的东西,究其实质,只会在你能控制的事物之中找到。如果你把这一点谨记在心,就不会再有那些虚幻的嫉妒或悲惨的感觉,也不会可怜巴巴地拿自己及自己的成就去和别人比较了”。—— “不要期望成为其他任何人,而要成为最好的自己:这才是你能够掌控的事”。

爱比克泰德指出:

收获美好人生有三个要点:

克制你的欲望,履行你的义务,学会清楚的考虑你自己以及在人类这个大的群体中你的各种关系。

“按照上天的安排,我们每个人都有各自的天职。要听从上天的召唤,并忠诚地追随他”。 作为“神”的儿子,我们必须服从神,有如一个好公民要服从法律。

“要理解这一点:自然作为一个整体,是依据理性建立秩序的,但并非自然之中的所有事物都是合理的”。——事实上,为了整体的和谐,神安排了冬天与夏天、丰富与不足、恶行与美德,以及种种相反的事物。

“神把我们安排到一个人群时,也安排和决定了我们对父母、兄弟、子女、亲属、朋友、同胞以及整个人类应尽的责任和义务。正因如此,我们作为人的首要义务就是要遵守人伦道德”——“一旦你知道你是谁,与谁有关系,就知道该做什么了”。

“你并非一个孤独的存在,而是宇宙中独特的、不可更替的一部分。不要忘记这一点。”

“人生有如赴宴,在其中你的举止优雅得体,生活中你也应如此。一盘盘菜肴传给你时,可伸手取食一份但量要合宜。菜肴越过你传给他人时,好好享用自己盘中已有的食物。如菜肴尚未传给你,应耐心等待轮到你的时刻。”

“对子女、伴侣、职业和财富,你应当同样保持优雅、克制和感激的态度。渴望、嫉妒和强夺都是无用的。轮到你,你自然会得到适当的一份”。

实际上,“我们不会真的失去什么。”“永远不要说什么‘我已经失去它了’这类的话,而只说:‘我已经把它还回去了。’你的孩子死了吗? 他是已经被送回去了。你的妻子死了吗? 她被还回去了。——当造物主将其赐予你的时候,你要好好善待他,就像善待宾馆中不属于你的物品一样”。

“不要为自己没有的东西而悲伤,而要为自己拥有的东西而喜悦,这才是聪明人”。

对于我们所无法控制的事,用不着忧心忡忡。——我们必须积极去追求美好的事物。“但当运用理性及其他手段都无济于事时,就要听凭天意的安排了”。

那时你既不要责备自己,也不要怨天尤人。而是要顺其自然——“顺其自然究竟是什么意思呢?——就是如神之所愿”。

要“让你的愿望符合实际。不论好坏,生命和自然都由我们无法改变的法则所掌控。越快接受这一点,我们就能更加平静”。

要“服从神灵,向他们投降,在一切事变里心甘情愿地去追随他们,因为一切事变都是由最完满的智慧统治着的。”

要记住,人是有限的存在:“理性是至高无上的,但理性并非一切”,它是手段,而不是目的。“生活的许多领域它都难以企及。世上存在的事物中最隐秘之处它也触及不到”(譬如对于鬼神、对于天国、上帝)。

爱比克泰德提示我们:

“当你门窗紧闭、屋内漆黑时,你也并不孤独。自然的意志,就像你的天赋一样,也在你的心中。要倾听它的要求,遵从它的指示”(良知——道德法则已经被神安置在我们的心底)。

“有德之人就是养成了这么一种习惯,在每个场合都要问自己‘当下要做的正事是什么’?并由此获得内心宁静的人”。

“要认定完美是渐进的,需要有进两步退一步的努力过程”。“只要回想起我们的目标是精神的提升,我们就会回过头来,尽力做最好的自己。这才是获得幸福的真正途径”。

要“尽最大努力控制你的欲望”…“每一种习惯和能力都是通过与之相应的行为而得到保持与加强的……你强化了一种习惯,就等于在火上浇上了油”。

“道德素质的提高,既不能指靠身出名门,也不能指靠时来运转,靠的是你每天对自己不懈的雕琢”。

(就像我们的《诗经·卫风·淇奥》赞美卫武公:远而望之,赫兮咺兮,宽兮绰兮,如金如锡,如圭如璧;修剔自身如切如磋,如琢如磨。)

他提议回头浪子“要立即制订并实行一个自我控制的计划。但应该慢慢来,从烦扰你的小事入手……”

应该“从此刻开始,发誓不要再让自己失望。和平庸之辈决裂。立志成为一个不同凡响的人,做需要做的事情”……要“创造你自身的价值。决不要依赖别人的赞赏。重要的是,要在你能控制且能真正有所改变的生活领域,成为一个人物。如果这样的话,难道你还会为自己作为一个无名小辈而焦虑吗?”

他认为,真正的贤哲渴望成为一个自由、高贵而谦卑的人,就像神那样。

“有教养的人尊重我们与上天之间的亲缘关系,从而在行动上表现为一个富有同情心的、自觉的世界公民”。

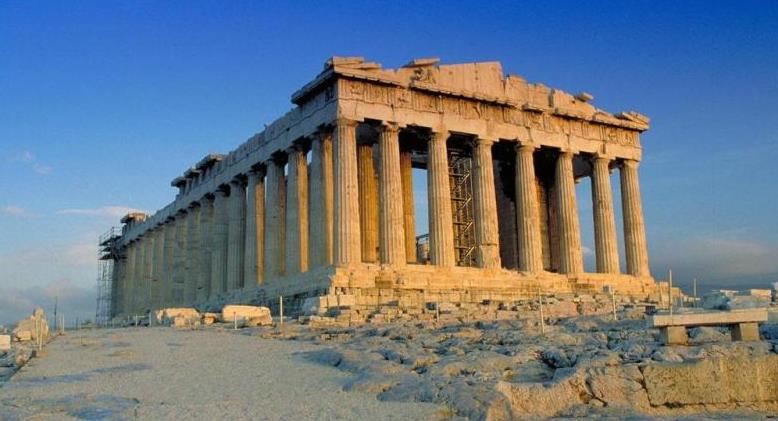

帕特农神庙遗迹:

爱比克泰德主张宽恕和忍耐,他说:应该“对我们同胞的弱点宽容大度、慈悲为怀,而不是对他们的行为义愤填膺、深恶痛绝”。

要“对作恶者怀有怜悯之心,这才是对恶行采取的恰当的态度与做法”。

像耶稣基督一样,他提出“要一而再、再而三地宽恕他人”。

“当他人的错误冒犯你的时候,回过头来看看自己,找出自己的失误,然后你就会忘记自己的愤怒。”

“宽恕胜于报复,因为,宽恕是温柔的象征,而报复是残暴的标志”。

“如果你的朋友对你不公,你仍然要从他是你的朋友这个角度来处理事情”。

“如果奴隶没有按照主人的意愿行事,而主人却能强压怒火,这也是合乎神之所愿的。因为奴隶也与主人一样,是神(宙斯)的后裔,只是人为地被安排在高低不同的位置上而已”。

“人类本来并无等级之分(“尽管表面上似乎存在”),世界上的每个人都是重要的”。

他认为,名望、财富、权势这些为众人所仰慕所追逐的东西,不过是昙花一现,与真正的幸福无关。人应该用理性战胜激情,才能过上宁静、幸福,像神一样的生活。“那是持久的满足,胜过及时行乐”。

(平心静气,不被外境牵转,如如不动、了了常明,可以进入楞严大定,享受三昧之乐,所谓“那伽常在定,无有不定时”——一些欧洲哲学家大概是下意识地撞入过此种境界。)

“追求世间的成功不是什么可耻的事,这很正常。问题不在于追求本身,而在于怎样去追求”。——“许多人一步步降低自己的为人准则,去赢得社会的承认,换取舒适的生活”,是可耻的,“决不能让那些卑微的灵魂影响你的生活”,与他们同流合污。

“许多人都是让当下的环境决定他们的行为,而你应当有更高的标准”。

面对诱惑,我们应冷静地想一想:这种快乐是一时的快活,还是一种真实而持久的满足?要学会区分廉价的刺激和有意义的、持久的回报,对前者应果断放弃,这样我们才不会感到后悔,才会变得更加强大。——“那些让一时的感情凌驾于理性之上的人们,是他们渴望与厌恶之事的奴隶”。

“如果你追求高尚的生活,千万不要随波逐流式地思考”。 ——那些追求更高层次的智慧生活的人,一定要有接受嘲笑和谴责的准备。

“流行的看法、价值观和做事方式,一般都不是最智慧的。许多普遍存在的信念都经不住理性适当的检验。习惯性思维,其手段和目的本质上是缺乏创造性、没有趣味的。它的职责就是维持那些过于自保的个人与机构团体的现状而已”。

一些研究者认为:

爱比克泰德对斯多葛派学说有极其重要的发展和突破,是继苏格拉底之后对西方伦理道德学说的发展作出最大贡献的第一人。

他对苏格拉底所汲汲探寻的美德问题做出了非常完满的回答。——有意思的是:爱比克泰德亦奉苏格拉底为理想人格的化身,有意模仿之;他的弟子和记录者阿利安也在自己的名字上加上了“色诺芬”,自觉地扮演起了色诺芬(著有《回忆苏格拉底》等篇)的角色。

国际关系学院的王文华先生指出:

“无庸置疑,爱比克泰德的这一套伦理哲学已经不是苏格拉底层次上的伦理哲学,也不是柏拉图和亚里士多德片面综合协调意义上(的)伦理哲学,而是一种更深层次上的、更复杂的伦理哲学体系。

可以说,他所鼓吹的道德哲学是一种理性绝对自主的个人主义,同时也是一种平等的世界主义,所以它是一种有着完整体系的道德本体论哲学。

这恐怕也是他的学说为什么如此吸引早期基督教思想家的原因之一了”。

事实上,以爱比克泰德为代表的斯多葛哲学家超越了犬儒学派(把肆无忌惮当作自由),怀疑派(否定性的自由)和伊壁鸠鲁学派(原子式的自由),在天人协同中找到了安身立命之所。——“与中国的儒家思想相比,爱比克泰德的伦理哲学多了一层从理性角度出发的根本性把握,多了一层对神的超越性的向往,多了一层对个体自由的追求”。

有趣的是,早在明末,利玛窦就把爱比克泰德的《手册》改写成了《二十五言》(“物有在我者,有不在我者…”)介绍给中国人,并且认为,东方的儒学与斯多葛哲学极为接近。

爱比克泰德充分合理地协调了个人和集体,欲望和道德,利己与利他,灵魂和肉体,自由和必然的关系,对后世产生了广泛而持久的影响。

基督教实现在罗马世界的本土化,也要倚靠爱比克泰德等人的斯多葛哲学。

——他提倡宽恕,反对骄傲,主张行重于知,博不如精,人要顺应天意,知足常乐,勇敢地面对死亡,蔑视暴君(把他当成一只小瓦罐)等等,已经十分接近《圣经》的训诫。

他的“临护神理论”,与基督教的“守护天使”之说,也是相去无几。

罗马皇帝马可·奥勒留早年读过他的作品后,对他钦佩有加,自认为是爱比克泰德的私淑弟子,其《沉思录》即深受爱比克泰德的影响;他曾说:“我感谢老师拉斯蒂克斯,他使我熟悉了爱比克泰德的经典语录和言论”。

圣奥古斯丁也深受爱比克泰德的影响,并把他的许多思想吸收到了基督教的教义之中。

其后曾受到爱比克泰德思想影响的各国思想家,更是不计其数。

我们就不一一例举了。